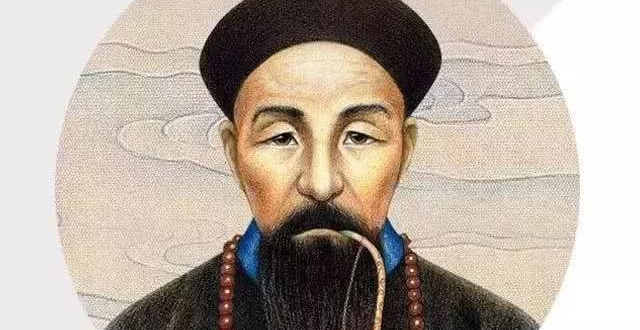

鹹豐八年,曾國藩給國荃的信中說:

古來言凶德致敗者約兩端:曰長傲,曰多言。丹朱之不肖,曰傲曰囂訟,即多言也。歷觀名公巨卿,多以此二端敗家喪生。

曾國藩在這裡指出了普通人的兩大凶德和弱點:傲慢和話多。

某種程度上說,年輕的曾國藩犯過傲慢和多言的錯誤,但他都能在事後認真反省、改正,最終成就了自己的人格,所以曾國藩說的“凶德致敗者”是他從人生經驗中總結出來的寶貴訓誡。

01. 傲,敗亡之道。

人一旦有了傲的心,必然會在各個方面放鬆警惕,禍亂、失敗也必然接踵而至。傲是自取滅亡之道,所以古人說驕公必敗。在西方,莎士比亞也曾經說過:“一個驕傲的人,結果總是在驕傲裡毀滅了自己。

一個高傲的人,必然不能容忍別人,無法處理好人際關係。王陽明說,“故為子而傲,必不能孝;為弟而傲,必不能弟。”一個自傲。傲慢的人是不會有什麽人際關係、人脈的,不僅如此,他們可能連最起碼的父母、夫妻、兄弟之間的關係都處理不好。

《三國演義》中關羽的失敗,全在於他過於驕傲。關羽是猛將,有勇有謀,斬顏良誅文醜,溫酒斬華雄,千里走單騎,單刀赴會等等,都足以證明他的能力非凡。

但過於高傲自戀卻讓關羽敗亡。關羽在樊城水淹七軍,就有些得意了,東吳方面當關羽聽說孫權拜陸遜為將代替呂蒙時,他說:“孺子陸遜代之,不足為震!”

而富於謀略的陸遜代替呂蒙後,又是寫信又是送禮,極盡阿諛奉承之能事,關羽更是麻痹大意。對於別人的話,關雲長根本聽不進去,每每都感覺自己下的結論是完全正確的,而別人說的都是沒用的。最終被殺害。

02. 多言,貽害無窮。

曾國藩的“戒多言”源於一件小事,當時他剛進入翰林院不久,正春風得意,一次在給父親過生日時,對前來祝壽的好友鄭小珊誇誇其談,有些得意忘形,結果引起鄭小珊反感,拂袖而去。

事後曾國藩後悔萬分,他在日記裡反思自己有三大錯。一是平常就自以為是;二是嘴上說話沒把門的,想到哪兒說到哪兒;三是明明說話得罪了人,還跟人強辯,甚至到了不近人情的地步。總結這三點,曾國藩說自己作為一個標準的儒家知識分子,連《禮記》裡說的“惡言不出於口,忿言不反於身”的道理都參不透,連語言這一關都過不了,還能成什麽大事呢?

曾國藩一生在“戒多言”上下足了功夫,他不僅經常批評自己“每日言語之失,真是鬼蜮情狀!”也經常反問自己“言多諧謔,又不出自心中之誠”,這種言語習慣、個性缺點,“何時能拔此根株?”他不僅對自己有這個“戒多言”的要求,還把它當成家訓智慧中非常重要的一條內容,尤其是對他的兩個兒子和幾個弟弟反覆灌輸、強調這一點。

曾國藩認為,如果想用言語超過壓製別人,即使勝了,別人也不會服氣,為人處世上,還是應當謙遜一些為好。爭吵往往沒有是非可言,結果常常會意氣用事。一個人牢騷太多,結局必然抑塞,無故而怨天,天必不許,無故而尤人,人必不服。抑鬱不平之氣,往往傷人害己。

“戒多言”的本質是在面臨人和事的時候,要做到自我控制,避免禍從口出、亂從口出,在本質上,這是一種臨事不糾纏、少爭論的行動智慧。

內容源自網絡,如有侵權,請聯繫刪除!