撰文丨劉妍 編輯丨張瑞 出品丨騰訊新聞 谷雨工作室

不尋常的婚禮

數條暖白的光束交錯傾瀉下來,將酒店禮堂照得明亮。“於歡先生,常麗丹女士”,主持人語氣鄭重,頓了頓喉嚨繼續說,“結婚典禮現在開始了。”

2022年8月5日上午,一場尋常、又不太尋常的結婚儀式在山東聊城冠縣進行。新郎於歡站在舞台一側,被祝福的歡笑聲包圍,臉上帶著既幸福又像做夢似的神情,左晃晃,右晃晃,不知往哪看才好。

2016年4月,以“刺死辱母者”的身份,於歡被全國公眾關注。那年於歡22歲,因為不堪暴力催債人對母親蘇銀霞的欺辱,他拿起水果刀,致其中一人身亡。一審中,山東聊城中院以故意傷害罪判處於歡無期徒刑。

2017年3月23日,《南方周末》發布《刺死辱母者》一文,在社交媒體上掀起巨浪,人們既震驚於民間催債者的野蠻施暴,也同情一個兒子為保護自己的母親而做出的決絕之舉。

2017年6月23日,山東高院發出改判,認定於歡的行為系防衛過當,刑期由無期徒刑轉為5年。一個20出頭的年輕人,人生剛剛開始,往日的生活就面目全非,從絕望到希望,仿佛坐上了命運的過山車。

在於歡被捕之後,因為非法吸收公眾存款罪,於歡的父母、姐姐也先後被批捕。於歡的姑姑於秀榮書隻讀到小學,會用拚音給在不同監獄裡服刑的一家人寫信,探視日再去各個監區流轉,告訴一家人彼此的近況,在煎熬的日子裡,讓一家人得以彼此牽掛。

2019年底,於歡的母親蘇銀霞最先出獄,隔年,姐姐也出獄了。

2020年11月18日,於歡減刑出獄,時年26歲。一輛司法公務車把於歡送到冠縣高速路叉口,早早等在那裡的,是母親蘇銀霞,49歲的她已經一頭白發。

當天,於歡洗了四年半來最通透的澡,晚上跟母親和姐姐聊到半夜,直到她們耐不住疲憊睡去。他睡不著,也不想睡,大腦始終處於興奮狀態,一刻不停地想,“哎,這是不是個夢啊,是不是虛幻的啊。”然後睜睜眼,看見熟悉的房間,熟悉的床,他才恍惚覺得,“哎呀,真的是一切都過去了。”

四年半的牢獄光陰,對於一個年輕人,是漫長到不可思議的時光。在家鄉冠縣,於歡發現自己熟悉的東西已剩不多,走在大街上,路人們用手機刷短視頻的聲音都讓他感到陌生。從前的朋友,幾乎都成立了家庭,有穩定工作,有存款,能憑自己的能力購置車房。而他卻一無所有,未來全是茫然。就連自己的樣貌,他也覺得陌生了,鏡中的不再是往日有著青春痘的少年面孔,反而顯出蒼老的樣子,與人交談時額頭已經有了皺紋。

時光對他來說既快又慢,快起來就像噩夢乍醒,記者來採訪,於歡會忍不住問對方:自己是不是顯老了?慢的時候呢,雖然他不愛提起,但監獄歲月的烙印依然清晰如昨日,屁股搭上椅子,他就會把腰背挺得筆直,雙手規矩地搭在膝蓋上,顯出一副順從的樣子。

就像每一個有過失去的人一樣,於歡希望拾回自己的人生。服刑期間,他的手機卡因為欠費被凍結,一位朋友專門給他買了回來,這樣等到他出獄,立刻就能用上過去的號碼。但生活不像一串號碼那麽簡單,出獄剛剛三個月,他就迫不及待開始找工作,但他學歷不高,又有案底,求職時頻頻受阻。因為開不出無犯罪證明,網約車,送快遞、外賣,這種看起來門檻低的工作他都乾不了。有次他已經談好一份銷售工作,對方說非常歡迎,後來不知什麽原因,又突然改口,說暫時不缺人。於歡心裡明鏡兒似的,這是委婉的拒絕。他能夠理解,社會對刑案犯的信任是很難的。

為了幫助弟弟盡快適應社會,姐姐送他一部手機,教他在短視頻平台上記錄生活。於歡注冊了自己的微信號,昵稱取為“歸來去”,是回歸家庭的意思。“回歸到原有的軌道肯定是不可能了,時間不會等你,人也不會等你,只能說我得去適應。”

雖然有著失落,於歡勸自己知足,“最起碼我有個自由。”

但對於他的家人們來說,他們還有著更多的盼望,於歡還年輕,應該有更好更有盼頭的生活,他應該有一個自己的家。

戀人

蘇銀霞迄今愧疚,兒子青春最好的時光都在牢獄裡,蘇銀霞覺得是自己拖累了他。出獄後,於歡偶爾在網上發些記錄生活的視頻,總有人在底下評論他“唱高調”“殺人犯”。蘇銀霞看到就難受,特想回復對方,“誰願意成為殺人犯呀?如果不是逼急了他(於歡)也不會這樣做。”

作為全家最先出獄的人,蘇銀霞迫切希望能帶領一家人重新振作起來。她花128塊錢,把頭髮剪短,染成棕褐色,自己給自己打氣。她相信生活總要繼續,有一種百折不撓的勁頭,她常常試探於歡的擇偶想法。於歡總是笑笑,想不出作何回應。出事之後,他成為冠縣的「名人」,偶爾媒人給於歡牽線相親,女孩子一聽於歡的過往,就擔憂他“是不是特別凶。”還有人給於歡介紹過離異單身女子,讓蘇銀霞感到不快,“大小夥子,什麽樣的找不到呢。”

但事實如此,大多女孩子聽到於歡服過刑就覺得“特別讓人害怕”,家人也不同意。很長一段時間,於歡不主動接觸女孩,不再想戀愛、結婚的事,精力都用來找工作,謀劃一份謀生之道。

2021年中秋過後,在朋友聚會上,於歡認識了現在的妻子常麗丹。

常麗丹不在意於歡的過去。她是家中老大,性情成熟,做事果斷。之前她就知道他,當時常麗丹在讀大學,案件的輿論發酵期,同學們都在討論,她也小小地參與過對於歡的聲援。等到見到本人,她發現這個早已認識的陌生人,其實憨厚不善表達,舉止笨拙中還有幾分可愛——她一放下筷子,對方就會遞上餐巾紙。

在經過了悄悄見面互相熟悉的半年後,兩個人正式走到了一起。常麗丹能感到於歡想要盡心盡力地照顧她,她對他實打實地信任,“他沒有一點心機,絕不會坑害別人,是非常善良的人。”

一開始,常麗丹的父母不同意,理由依然是他的刑事案底,這一點也在情理之中,但常麗丹告訴父母,“他的內心不空虛,不自卑,我跟於歡在一起,內心也沒有一點壓力,以後我們有寶寶,長大也會是這樣子的。”

一年後的這個夏天,他們結婚了,於歡穿著金色的傳統袍褂,手捧一束紅玫瑰,臉上喜氣洋洋地來到常麗丹面前,說,“媳婦,我來接你了。”

彼此告白的時刻,常麗丹告訴於歡,“我肯定跟你好好在一起,努力也好,踏實也好,雙手也好,哪怕汗水也好,我們肯定能過好我們自己的小日子。相信我,也相信我們,好嗎?”

山重水複

在於歡和常麗丹的婚禮現場,代理律師殷清利作為證婚人,見證了他們得來不易的幸福。

他還記得首次見到於歡的情景,那時候一審判決剛下來,於歡感到萬念俱灰。進入監舍頭一周,他天天研究《刑法》,盤算如何才能減刑。算著算著更絕望了。即使取得減刑,重獲自由的時候,自己可能也得四十五六歲了。人生的大半輩子都過去了,出來還能做什麽?這輩子沒什麽希望了,於歡乾脆找來佛經讀,滿腦子都是“來世”“往生”。

從一審到改判再到出獄,殷清利見證了這個年輕人充滿波折的人生軌跡,從萬念俱灰到慢慢振作,殷清利感到於歡已經做得夠好了,就好像灰燼中燃起的一簇倔強火苗。而發生在這個年輕人身上的事,已經具有了更廣大的價值,最高人民法院司法案例研究院專門將於歡案編寫成書,《記載中國法治進程之典型案件——於歡案》。

這是殷清利第一次當證婚人,比作為律師上法庭還緊張。站在台上,他感慨萬千,“六年前,於歡一家人身陷囹圄,山重水複,六年後,於歡一家人幸福團圓,柳暗花明。”

婚事當天,於歡全程在網絡直播,仿佛要向全世界交代自己的幸福,他感恩當年公眾的理解與聲援。出獄後,網絡一端的關心和支持,也安慰他度過最無措的日子。婚禮現場,他朝直播鏡頭深深鞠了一躬。

於歡性格靦腆,從小就不是調皮搗蛋的孩子。蘇銀霞記得,自家原先住的小院裡有一棵樹,她常在院子裡搓洗衣服,一歲多的於歡會自己拿著個小鏟,在樹下挖土玩,一下午不用大人管。後來家裡有了電視機,大人忙家務時,只需給於歡一個奶瓶,他就摟著個褥子安靜地看電視,是極好帶、聽話的孩子。

當時於歡一家五口人,住在共30來平的兩間連棟平房,姐姐和奶奶住一間,於歡和父母住一間。上小學後,於歡學會了燒蜂窩煤,放學回家,會先生爐子熬粥。等大人們回家,只需再炒點兒菜,一家人很快就能吃上晚飯。

於歡是個“可乖可乖”的孩子,從小到大,一次架都沒打過。至於學習成績,在母親蘇銀霞眼裡壓根不構成煩惱。後來她們一家生意做得大了起來,開了自己的工廠,她早就想好,與其讓於歡考個普通學校,不如就在廠裡磨練磨練,電、氣、焊,什麽樣的技術師傅都有。

每到寒暑假,於歡也會自發地到家裡的工廠學技術,在車間幫忙。高一,於歡想要個新手機,恰逢工廠在鋪地磚,蘇銀霞便讓他跟著建築隊搬磚,一天八十塊,賺夠錢就可以買手機。

高考,於歡考上了一所計算機專業的學校,但他知道自己即使去讀,畢了業,大概率還是會接手家裡的工廠,想想放棄掉了。那時候,於歡的生活可謂無憂無慮,心裡沒有愁事。他的家境優渥,也有疼愛自己的家人,未來想當然也是一片光明。

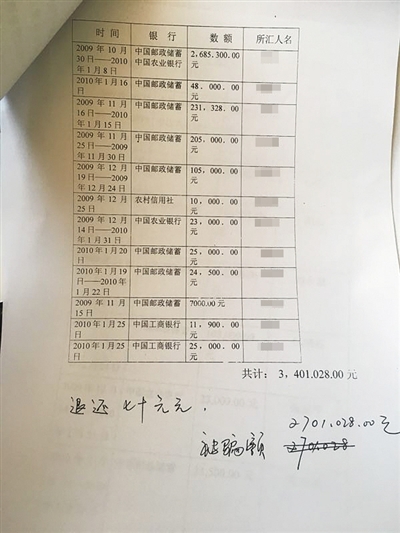

但實際上,自2014年起,蘇銀霞創辦的山東源大工貿有限公司便遇到經營轉捩點。由於公司主營的鋼材價格暴跌,一天的工夫,資金流全斷了。蘇銀霞說,上午還挺風光,下午就一屁股債。為維持公司運轉,她不斷外借錢款,拆東補西,被列入銀行失信名單後,轉向了高利貸。這成為噩夢的開始,為了償還越滾越高的高利貸,一家人想盡了各種辦法,抵押了房產,吸納民間資金(這成為後來蘇銀霞入獄的案由),但依然杯水車薪,就像被套上了絞刑套,越掙扎只會套得越緊。催債人的野蠻催債隨之而來,為了榨出最後的資金,他們將蘇銀霞的頭按進剛拉完大便的馬桶。

2016年4月14日案發當天,於歡早上7點多下夜班,回家吃了口飯,睡到下午2點多,醒了就去廠裡找母親。那天,催債隊伍又來到了蘇銀霞的工廠接待室。蘇銀霞記得,當時於歡一直說,要保護她。

歸來去

去年中秋前,一位月餅經銷商親戚提議,讓於歡和姐姐去夜市擺攤賣月餅,說“賣不掉也沒關係,大不了再退給我。”

於歡裝了幾十箱月餅,往路邊擺張折疊桌,一邊開直播一邊賣。剛直播十分鐘,附近知道於歡名字的網友都跑來了。

也是這一年,一家人中最晚出獄的父親也回到了家,他在服刑期間得了腦血栓,走路不便,但無論如何,一家人都熬過了最難的日子。

回家後父親仍每天給過去的合作夥伴打電話,期望能談到投資,重新啟動工廠。而他們的工廠早已空蕩一片,一家人陸續入獄後,姑姑於秀榮收拾了少量行李搬到工廠的保安室住,獨自看守70畝地的廠區。過年時,隔壁幾家企業張燈結彩,她也給空蕩的工廠貼上春聯。因為資金短缺,工廠停擺,機床因經久不用而生鏽,廠區斷水斷電,於秀榮就靠點蠟燭,從隔壁公司挑水度日。

生活要在廢墟上重建,這是一句簡單的話,但要做到,非拚盡全力不可得。還在監獄的時候,於歡喜歡上了小說《推拿》,書裡的主人公都是歷經磨難,但不怨人也不自棄,用自己的雙手拚出自己的路。他也想要有這樣踏實而有力的生活。

剛回歸社會時,不少MCN公司找到於歡,想簽他做主播。於歡仔細研究簽約條款,好像賺得多,但若不小心違約,賠償金是一筆大數目。他想了想,自己只想做個普通人,過平常生活,放棄了。“大富大貴沒必要。人無非都是睡一張床,吃一些家常菜,還能天天去飯店吃嗎?”

平平淡淡一點兒吧,於歡想。

服刑期間,他見多了經營大事業的企業家,操勞了幾十年,創下龐大的家業與知名度,風風火火一輩子,最後鋃鐺入獄,度過不自由的後半生。“你說人一輩子求的啥?前半輩子那麽好,後半輩子老是去補窟窿,這樣的日子好嗎?”

倒是賣月餅的經歷讓於歡有了一點信心,他想自己或許可以開家零食店。

籌開店前,於歡精打細算,“不能光想好,你得想壞。壞的話,最壞是什麽?打比方做生意,第一個,房租呢會虧損,第二個呢打的廣告牌什麽的是浪費了,第三個呢,那些貨架原價十塊,二手出的話可能就三塊錢,這些都是虧損的。”

蘇銀霞也有自己的敏感。開店前期,於歡和她商量要不要設置會員充值卡,她下意識地就反對,“都知道咱家窮,如果弄充值,就跟套人家錢一樣的。”

零食店的多數顧客都是衝著支持於歡來的。因此,於歡選品謹慎,確認貨品真的值那個價,才肯進貨。不認識的於歡的顧客,很難察覺出他有一段怎樣的過往。他不愛說話,就對人笑,嘴巴眼睛都彎彎的,笑得仿佛生命裡從未有過陰霾,見到小孩子來買零嘴,會順手遞去一根棒棒糖。

現在,於歡和母親、姐姐一起經營著兩家零食店,一家在冠縣,一家在聊城市區,都取名為「歡萊客」,寓意是歡迎客人到來。靠零食店的營收,能夠維持一家人的生活開支,同時杯水車薪地還先前的欠款。

新婚之後,於歡勤勤懇懇踐行著對妻子的承諾。他說,自己的人生比別人少了5年,現在要努力追趕時間,給未來一個保障。每天清早,常麗丹還沒醒,於歡就出門了,晚上常麗丹快睡著了,於歡才回來。

餘生只要能和愛自己的人一起平安度過,就不會有一點辛苦,“最主要就是一家人,哪怕什麽都不做,都是幸福的。”

如今每天,為了兩家店的生意,於歡開車聊城冠縣兩頭跑。他待了四年半的聊城監獄就在聊城東高速路口100米的地方。當時在獄裡,於歡天天看著這段高速公路。公路西邊有個水坑,於歡和獄友給取名為“西湖”,他在“西湖”裡看見過蛤蟆。即使是像水坑一樣的人生,也有屬於自己的天地吧,他想。

版權聲明:騰訊新聞出品內容,未經授權,不得複製和轉載,否則將追究法律責任。