1973年4月中旬,安徽省博物館在合肥市東郊大興集黃泥坎包拯家族墓地發掘二號墓(M2)時,發現一枚銀質厭(yā,通“壓”)勝錢。厭勝錢出於棺底北端偏東,其旁並有水晶珠9顆。此墓還出土銅錢125枚,是家族墓中出土錢幣最多的一座。墓地內出土錢幣的墓葬有包拯長子包德及長媳崔氏合葬墓、次子包綬及次媳文氏合葬墓、長孫包永年墓及永年夫人墓等四座,共出土唐宋錢幣282枚。包拯於北宋嘉禱七年(1062)病逝開封,卒年六十四歲,次年葬於合肥縣公城鄉公城裡包氏家族墓地。據包永年墓志,永年為包拯長孫,卒年51歲,葬於徽宗宣和二年(1120),曾官至鄂州崇陽縣事。永年先後娶有三房,均先於他卒。二號墓與永年同葬在一座墓塚下,位於墓地中軸線下排右起第一座,系土坑墓。墓中所出錢幣下限為元豐通寶(1078-1085),可知她早於其夫約30余年卒,故二號墓主應為包永年原配夫人朝請郎致仕累贈朝議大夫李公庭之女李氏。

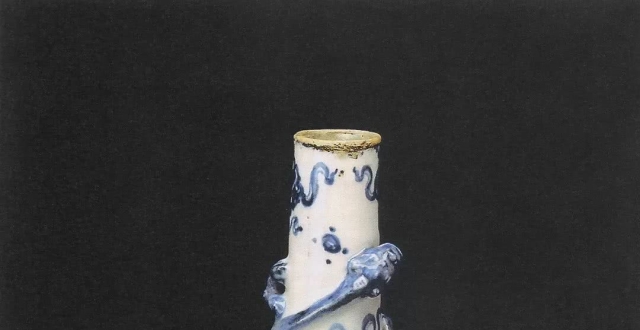

該錢徑67、厚5毫米,外郭鑲一徑5毫米圓環。錢為中空,由面、背兩片焊接而成,郭緣有焊縫痕。兩面滿飾圖案花紋,外郭均飾一周帶狀連雲紋。正面飾一對稱雙龍,龍首向下,龍身卷曲附爪,空隙處填以雲紋;中間一闊緣實心,呈菱形狀布局方穿。背面飾纏枝牡丹紋圖案,六朵盛開的牡丹布於枝葉間;中間實心方穿與正面相同。此錢出土時布滿黑鏽,經北京鋼鐵學院光譜分析鑒定,主要成分為銀,並含有較多的銅。這枚厭勝錢筆者定名為“雙龍牡丹紋厭勝銀錢”,現藏安徽省博物館。

傳世厭勝錢圖案多採用龍鳳戲珠等題材,包永年夫人墓厭勝錢以雙龍為主題較為少見。錢背纏枝牡丹紋在包拯次子包綬墓志蓋上下兩邊也有見,六朵盛開牡丹以線精雕。包綬葬於徽宗政和六年(1116),早於包永年四年卒,以此推測,飾有同樣題材圖案的包氏夫人墓厭勝錢與包綬墓的年代相近,應為北宋晚期。

雙龍牡丹紋厭勝銀錢製作精致,工藝精湛。錢上圖案莊重優美,自然流暢,紋飾凸起,層次分明,有唐鏡遺風。該錢製作工藝在以往厭勝錢上未曾見,其鑄造程序為:先分別鑄出錢的兩面,然後再拚合,並在外緣處焊為一體,錢內形成中空。是錢面背胎骨薄近如紙。

厭勝錢出土原始狀況大致如下:錢與水晶珠同出。水晶珠排列有序,分兩排,以上排四顆,下排五顆排列。珠均呈棗核形,長13、徑7毫米,上有穿。據此推測,水晶珠應以絲繩穿系,並與厭勝錢上紐相連,形成一件項鏈掛飾,佩於墓主項上。

注釋:

厭勝錢也稱“壓勝錢”(古代厭、壓兩字相通)“花錢”“瘞錢”之稱,是帶有吉祥、壓勝性質文字或圖案的非流通貨幣。因錢幣多有圖案花紋,民間俗稱“花錢”。

“厭勝”一詞語出《漢書·王莽傳下》:“是歲八月,莽親之南郊,鑄作威鬥。威鬥者,以五石銅為之,若北斗,長二尺五寸,欲以厭勝眾兵。”厭勝的原義應為“厭伏其人,咒詛取勝”。厭勝錢最早出現於漢代,以後各時期都有鑄造,深受人們喜愛,長盛不衰。它是古人精神文化的濃縮,記載了古人的民俗生活,其背後的宗教、文化、藝術價值遠遠大於錢幣價值。