老人巨額轉账 銀行警惕查清原委

馬旭是我國首位女空降兵,今年已經85了。上個月,馬老去了趟銀行,要給一個很遠的地方捐款。遠還沒什麽,關鍵是數額大,馬老拿出的這筆捐款整整一千萬元。八旬老人、巨額捐款!當老人來到銀行轉账的時候,立馬引起了銀行工作人員的警覺,以為老人是上當受騙了。我們的故事就從這裡講起。

△銀行工作人員向馬老核實情況

上圖是今年9月13號,在工商銀行武漢機場河支行發生的一幕,馬旭老人和老伴兒同另外兩人來銀行轉账時,引起了銀行工作人員的警覺。

工行武漢機場河支行個人客戶經理 潘媛:馬婆婆是九點鍾來,他們幾個九點鍾之前就在那裡坐著等馬婆婆了,馬婆婆一進來他們就一起過來了。我就覺得很奇怪,就第一感覺就警覺了。結果馬婆婆突然跟我說她要轉錢,轉到木蘭縣裡的一個账戶,金額也挺大的,我就立馬把這個事情給行長打電話了。

值班的副行長將幾人帶進辦公室,進一步了解核實情況。而隨行的兩人和兩位老人似乎並不熟悉,這讓銀行工作人員提高了警惕。

工行武漢機場河支行副行長 霍繼烈:因為這兩個人是外地人,說是馬婆婆老家的人,還一個說是馬婆婆的兒子還是戰友。因為我們當時了解的情況是馬婆婆是沒有子女的,這讓我們產生了警惕。

就在進一步了解過程中,行長回到了辦公室,問明情況後,要求對方出示工作證,但當時兩名幹部並沒有帶工作證,行長又請對方出示了公函和捐贈協定。

工行武漢機場河支行行長 劉燕:整個的條款寫得不很明晰,再一個我們按照這個電話撥過去,可能就聯繫不上。還一個,這個協定是12號簽訂的,13號早上他們就到我們這來(轉)捐款。所以我們覺得時間上比較倉促。

馬旭:銀行不就是把我們隔離開了嗎。它可能怕我上當受騙唄。因為看我們倆都七八十歲,八九十歲了,上當受騙怎辦呢。

為了進一步核實清楚資訊,防止老人上當,銀行工作人員向轄區派出所求助,民警趕到銀行後,展開進一步調查,並與黑龍江省木蘭縣相關部門取得聯繫。

工行武漢機場河支行行長 劉燕:把函的內容通過電話裡邊核實了,每一字每一句的核實了,對方稱也知道這個事情。

離家數十載 難捨家鄉情

銀行經過調查,確認隨行的兩個人確實是馬旭老人家鄉黑龍江省木蘭縣教育局的幹部,捐錢的老兩口是真捐,受捐的木蘭縣也是確有其地,雖然之前鬧了誤會,但這個誤會鬧得讓人挺有安全感,銀行的把關工作做得很到位。

其實銀行工作人員的警覺也確實是事出有因,確實是因為馬旭老人和這兩位專程趕來的木蘭縣幹部還真是不熟。捐款的起因是去年馬老參加一次戰友聚會,當時就說到想給家鄉捐款的願望,住在東北的戰友回去之後,還真把這個心願給帶到了。但馬老心裡到底是怎麽想的呢?

馬旭:我本來早就想捐款,錢又少,慢慢攢。習主席不是說精準扶貧嗎,我是共產黨員,我得響應號召。因為我家是北大荒,是貧困縣。它沒有大工廠,也沒有礦山,也沒有鐵路,所以那個地方貧困一些。

從15歲入伍離開故鄉起, 70年間,馬老沒能再回去過,如今,家鄉已沒有親人,留在腦海裡的只剩兒時的記憶。

馬旭:我們當兵的時候,全國沒解放。我跟著解放軍走以後,我就想把錢都攢下,給家鄉父老兄弟。他們送我當兵,如果在家,我早死了。

住在東北的戰友回去後輾轉幫馬老聯繫上了黑龍江省木蘭縣政府,並轉達了馬老想為家鄉捐款的心願。

黑龍江省木蘭縣縣委副書記 徐向峰:老人家一直在堅持,說一定要由我們縣委這方面的長官來具體跟她接洽和落實。這也是老共產黨員一份忠誠的信仰,也是信仰的力量吧。

積蓄千萬 生活清貧

△馬老和老伴在家裡耕種

馬旭老人的家在武漢市遠郊區黃陂,這裡是部隊旁的一個角落,兩位老人是師級離休幹部,離休後放棄了部隊安排的住房,搬到了這個偏僻不起眼的小院。院子裡是兩間自己蓋的低矮磚房,院子一角辟出一片地,她和老伴兒種上了橘樹和一些蔬菜,這裡和農村最普通的院落相比幾無差別。

馬旭:我滿足了。我滿足我們休息的老人工資不變,待遇不變吧就說,不管大病小病住院什麽也不花錢。

馬旭老伴 顏學庸:捐了過後我們每個月的錢還夠的。我們生活很(好),我們生活要不了多少錢的。所以那些錢完全夠了。

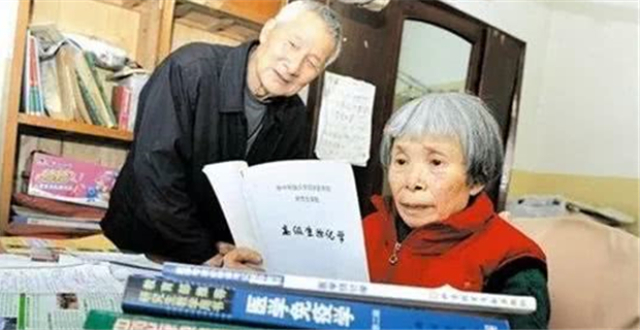

在老人僅有的幾間屋子內,只有這一間看上去相對寬敞明亮,一邊的地上擺滿了他們收集的書報,另一邊書櫃裡則是他們幾十年間留存的工作、學習資料。

△馬老家存放的報紙資料

而在他們居住的這間屋內,條件要艱苦得多,房間光線昏暗,牆面已經找不出一塊完好的地方,屋內的陳設是幾十年前的老家具,這個簡易書架上的書算得上其中最值錢的了。

△馬老和老伴居住的屋子

黑龍江省木蘭縣教育局局長 季德三:顛覆了我們的眼球和我那時候的想象。家裡就是個小平房,整個房間,在我們視線當中,除了書和報紙之外。其余的幾乎什麽都沒有。

知道記者要來採訪,馬旭老人穿上了她最好的一雙鞋,這是每次她出遠門、去老年大學和過重要節日才會穿的鞋。

記者:那您腳上這雙就是您最好的鞋了?

馬旭:嗯,是我買的。

記者:這個多少錢啊?

馬旭:15塊錢。我家來客人我不能夠破破爛爛的是不。

記者:日常穿的什麽鞋?

馬旭:那你別笑話我啊。

記者:不笑話不笑話。

馬旭:就它。

記者:這皮都破了。

馬旭:這不是皮子,這是人造革。

記者:這穿了多少年了?

馬旭:這個有年頭了。

記者:您平時也不去買雙新的?

馬旭:我給我家鄉攢錢呢,我一分一毛攢起來的。

不僅是鞋,老兩口從未去商場為自己額外添置一身衣褲,身上穿的從來都是部隊配發的衣服。

黑龍江省木蘭縣教育局局長 季德三:反差非常大,因為這一千萬在木蘭歷史上,迄今為止,是我們木蘭縣接受個人單筆捐款最大的數額,感覺到老人家有這麽多錢,她的生活應該還不錯。我看到老人鞋的時候,我就這樣說,我說馬老,看到你的鞋壞成這樣,我們感覺很心酸。馬老很淡然的一笑,她說我86歲了,和我一起的戰友和首長相繼離開我也好多年了,我活著就是一種幸福。

戎馬一生軍中傳奇

馬旭老人從軍後,很快成為了醫務兵,隨軍參加過抗美援朝戰爭等戰役,戰後被保送到第一軍醫大學。空降兵部隊組建後,當時28歲的她奉調作為軍醫擔任跳傘訓練的衛勤保障,成為所在部隊僅有的兩名女兵之一。這次調動,改變了馬旭的人生,她的腦海裡有了一個大膽的想法。

馬旭:我是軍醫,如果我不跳傘,部隊都坐飛機跳傘跳下去了,那我還有啥用呢?

那時,戰友們的訓練是在部隊搭建的平台上往沙坑裡跳,當時馬旭的身高一米五三,體重僅有七十斤,遠不能達到訓練大綱的要求。而且,那時的新中國並沒有女兵跳傘的先例,部隊長官幾經考慮,婉拒了她的請求。

馬旭:開始我們的師長,他說小馬啊,跳傘可不是踢毽子,也不是跳繩,好玩。你呢,回去多吃點飯,把身體養好了再說。

馬旭並沒有死心,不讓上訓練台,她就靈機一動,悄悄在自己住的房間做起了手腳。

△馬老講述如何成為空降兵

馬旭:我就在我家挖好大好大一個坑,有這麽大,比這還大,寬也有這麽寬,比這可能還是更寬一點。我挖那坑比他們真實跳傘的坑還要大,大概有三尺深吧,不是一天挖成的,每天下班挖一點,挖完了我就運沙子。

訓練場地有了,馬旭在沙坑前摞起來兩張桌子,爬上去跳,每天一回家就偷偷訓練,跳五六百次。

馬旭:跳得趴下了,往這邊歪了,往那邊歪了都有的。扭過,扭過我也不吭氣,我自己揉吧揉吧,貼點傷濕止痛膏。

就這樣,半年後,部隊要對空降兵進行考核的時候,馬旭再次出現在了訓練場上。

馬旭:那會兒也真是老天保佑我,兩個腿溜直溜直的 ,一點都沒晃蕩。這部隊有千把人圍著看,就鼓掌。我們那個主持傘訓的副師長,看他們都給我鼓掌,他說好,我批準你跳傘了。

從此,馬旭開始和其他男兵一起正式訓練跳傘,這一跳就是二十多年。20年裡,她跳傘200多次,創造了三項中國之最:第一個跳傘女兵、跳傘次數最多的女兵和空降年齡最大的女兵。

上世紀80年代,馬旭和老伴以大校軍銜離休,一輩子勤奮的他們,離休後也沒閑下來。

這些是當時的報紙對馬旭的報導,除了將她視為軍中傳奇,更多的筆墨則給了她的發明創造。1995年的解放軍報上,稱讚她發明的“供養背心”填補了空降兵高原跳傘供氧上的一項空白。

不僅如此,他們發明的跳傘時著陸保護腳踝的充氣護踝,獲得了國家專利,成了空降兵獲得的第一個國家專利。做成後,已是花甲之年的他們,堅持自己去青藏高原做跳傘試驗。

馬旭:充氣護踝也都是我跟我老伴我們倆穿著跳的,那不能叫戰士去,拿人家試驗去。你的科研成果拿戰士試驗那不行的, 拿自己試驗。我們在格爾木,海拔將近五千米。

幾十年間,馬旭和老伴兒在軍內外報刊發表了100多篇學術論文和體會,並撰寫了《空降兵生理病理學》《空降兵體能心理訓練依據》,填補了當時相關領域的空白。這些發明創造獲得的報酬,馬旭老人也全部存了下來,成為了一千萬中的一部分。

現在,他們的生活依然簡單而規律,眼下,最讓他們牽掛於心的是剩下的700萬捐款,明年初這筆錢在銀行的存期到了之後,他們會繼續捐給家鄉,完成這樁夙願。

△馬老和老伴打軍體拳

△馬老和老伴跳舞

“千萬善款”要用的千真萬確

一位傳奇的女空降兵,一位得償所願的老人,一點一滴攢下來的一千萬,一次性毫無保留地捐出,真是令人肅然起敬。人的一生其實很短,我們到底想追求的是什麽?二位老人的選擇給了我們一個榜樣。這個榜樣的力量,不是讓每個人都去捐錢,而是讓我們去思考,什麽是自己的信念和信仰。目前,300萬已經到黑龍江木蘭縣账戶上,當地稱將給縣裡的學校建一個學術報告廳,後續700萬明年也將到账,當地規劃繼續用於教育事業。這一千萬是兩位老人一生的積蓄,回饋家鄉也是晚年最大的願望,希望每一塊錢都能用在刀刃上。老人心意珍貴,當地理應讓錢善用。

(央視新聞頻道《24小時》欄目首播)