奇經八脈是督脈、任脈、沖脈、帶脈、陰維脈、陽維脈、陰蹺脈、陽蹺脈的總稱。它們與十二正經不同,既不直屬臟腑,又無表裡配合關係,「別道奇行」,故稱「奇經」。

在十二正經以外,人體還有一套平衡系統,就是奇經八脈。奇經八脈對十二經氣血有蓄積和滲灌的調節作用。如果能每天按摩八脈上的大穴,以穴通經,以經通脈,人體就彷彿有了一股清陽之氣。尤其八脈裡有8個代表性穴位:公孫、內關、臨泣、外關、申脈、後溪、列缺、照海。每個穴位都堪比「核反應堆」,一治就是一大片!

1、內關穴:養顏養心

很多女性朋友在40歲至50歲之間,經常容易產生心慌、氣短、出虛汗等不適癥狀。去醫院檢查,一般都說是更年期綜合症或亞健康。

按照古人的說法,女人到了這個年齡段,基本上身體就到了衰退的階段。女子的衰老首先從陽明經開始,慢慢導致三條陽經氣血逐漸衰退。頭為諸陽之會,氣血不能上達於面部,皺紋和斑點就產生了。人的美實際上與氣血息息相關。心主神,其華在面。心之神主要靠氣血來充盈,氣血充足,自然反映到臉上,所以女人養顏首先要養心。

內關穴所屬的這條經絡叫心包經,通於任脈,會於陰維,是八脈交會穴之一。內關穴的真正妙用,在於能打開人體內在機構,有補益氣血、安神養顏之功。

內關穴很好找,在手臂內側,腕橫紋上兩寸,取穴時手握虛拳向上平放,另一手食指、中指、無名指三指以腕橫紋為準並齊,食指點按的地方就是內關穴。

2、外關穴:「聰耳神穴」

中醫學認為,出現暫時性聽力問題,是人體陽氣不足的表現。那麼外關在此刻起到一個什麼樣的作用呢?艾灸外關穴可以充實三焦的元陽之氣,並引導元氣出納運化於一身。外關穴瘀阻,會引起耳膜弛緩不收,塌陷的耳膜無力恢復常態。

外關穴在臨床上還可用於治療急性腰扭傷,可以採用針刺、推拿、艾灸來治療。此外,外關通於陽維穴,具有解表祛風、活絡止痛的作用,不僅對急性腰扭傷有奇效,對關節炎、頸椎病等也有很好的效果。

外關為三焦經之絡穴,它在腕背橫紋上2寸,尺橈骨中間,與內關相對的地方。

3、列缺穴:專治落枕、偏頭痛

幾乎每個人都經歷過落枕,苦不堪言。落枕還是頸椎發生病變的一個前期信號,經常落枕的人,如果不及時調理預防,多半會導致頸椎病。列缺穴對於預防頸椎病有獨到的效果。在人體上,列缺穴就是我們修復頭部疾病的工具。

《黃帝內經》裡記載,列缺穴主要治療偏頭疼、頭疼、落枕等疾病。《針灸大成》中有一首膾炙人口的四總穴歌,其中一句為:「頭項尋列缺。」就是說脖子往上的病都可以用這穴位來治療和調節。

列缺穴在橈骨莖突上方,腕橫紋上1.5寸。取穴時兩手虎口交叉,當食指尖所到凹陷處,便是該穴。

4、後溪穴:治療頸椎腰椎病

後溪穴怎麼找呢?把手握成拳,在第5指關節後的遠側掌橫紋頭赤白肉際處即是(即把手握拳,掌指關節後橫紋的盡頭就是該穴)。

後溪穴既是小腸經的俞穴,又為八脈交會之一,通於督脈,它被譽為是「通治頸肩腰椎病的神奇大穴」,主治頭項強痛、目赤、耳聾、咽喉腫痛、腰背痛、癲狂癇、瘧疾、手指及肘臂攣痛。後溪穴比較深,因此要重點艾灸,只要灸透這個穴位,治療頸椎病就可事半功倍。後溪穴主要是從手指向肩膀方向打通經絡。艾灸後,最好再沿著小腸經的運行路線揉搓一番,以增強效果。

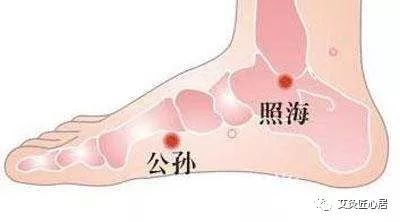

5、照海穴:治療咽痛

嗓子痛,艾灸照海穴就會有很好的效果,因為照海穴在奇經八脈中屬陰蹺,與足少陰腎經交會,為八脈交會要穴之一,有滋腎清熱、通調三焦之功,既補益又清熱。

孫思邈在《千金要方》裡稱此穴為「漏陰」,就是說這個穴位出了問題,人的腎水減少了,會造成腎陰虧虛,引起虛火上升。因此,只要我們感到胸口悶得不舒服、嗓子乾痛、聲音嘶啞,甚至得了慢性咽炎,都可以艾灸這個穴,既有滋腎清熱的功效,還能讓身體的三焦功能順暢起來。

取穴時把兩隻腳心對齊,在內踝下有一個小坑,就是穴位所在。在艾灸這個穴位的時候,要閉嘴,不要說話,感覺到嘴裡有津液出現,一定要咽到肚子裡去。一般而言,只要喉嚨裡有津液出現,疼痛就會隨之緩解。閉嘴不說話,是為了使升發的津液易於滋潤喉嚨,這也就是古人所說的吞津法。艾灸照海穴可激發腎中精氣,引水液上行,滋潤喉嚨,虛火得到腎水的滋潤則下行,嗓子疼痛自然就「水到病除」了。

6、申脈穴:身寒者的純陽大葯

一般情況下,膀胱經在感受寒邪之氣後,人經常會「腰背屈強腿痛」。很多人還會下意識地縮成一團,瑟瑟發抖,這在中醫裡叫做「拘急收引」。

陽蹺通膀胱經,而申脈本身就是膀胱經的一個重要穴位,所以申脈穴是陽中至陽,是祛寒回陽的妙穴。申脈穴有伸展脈絡之意,艾灸申脈穴可使患者體內的寒邪在短時間內排出體外,還能快速調動人體陽氣,陽氣足則寒邪自散。

申脈穴的取穴法也很簡單,在外踝骨正下的凹陷處。

7、公孫穴:擺平痛經及脾胃疾患

公孫是脾經的絡穴,入屬脾臟,聯絡胃腑,又和位於胸腹部的沖脈直接相通,所以它有兼治脾胃和胸腹部各種疾患的作用。

醫學認為,治療一切婦科疾病首先從脾胃入手,尤其月經不調,更應該首先調脾胃。脾統血,主運化。脾胃虛寒,不能運化水濕,脾胃的運化不良就會產生痛經,有時還會伴隨嘔吐、噁心、頭痛等癥狀。痛經的女性朋友,可以多艾灸公孫穴。

公孫穴在人的足內側緣,一般把公孫穴看做一個區域,在腳拇指跟後,有一塊很大的腳掌骨,在腳內側沿著這個骨頭按壓,壓到最有酸脹或酸痛感覺的那一點,就是公孫穴了。

8、足臨泣穴:升發身體少陽之氣

道家認為膽經之氣是人的原始祖氣,主升發。陽氣升發不足,人體的氣血就不能正常地供應全身,從而引發很多疾病。足臨泣穴是膽經上的主穴之一,連通帶脈,也是一個調一穴而梳理兩經脈的妙穴。帶脈是沿人體肚臍一圈,像是人體正中系了一條玉帶,能約束縱行之脈,增強經脈之間氣血運行的聯繫,是關乎人體健康非常重要的一條保健經脈。

足臨泣穴不僅有治病的效果,還有診斷的功能。平時點按足臨泣穴,如果感覺疼痛,就要注意一下膽囊是否有息肉或者炎症。最常見的是清晨起床後口苦咽乾,這是典型的少陽病,體內有熱,可以多艾灸足臨泣穴,瀉肝膽之氣以降逆。如果有氣喘,這個穴位還有定喘的功效。在臨床上使用小柴胡顆粒配合艾灸足臨泣穴,往往起到事半功倍的效果。

足臨泣穴具有通達陰陽、調和氣機、升清降濁、清頭開竅之功效,常灸此穴可使經脈氣血得以通暢,頭痛得以平復,尤其病程較短者,往往有立竿見影之效。其中尤以偏頭痛、血管神經性頭痛、感冒頭痛者療效更為顯著,甚至只要幾分鐘即可緩解。

這八個穴位是人體大葯,一治就是一大片,建議經常艾灸!