《黃帝內經.靈樞.九針十二原》:「五臟有六腑,六腑有十二原,十二原出於四關,四關主治五臟。五臟有疾,當取之十二原」。

原穴,是體內「元氣」的必經之路。元氣從腎裡面出來,抵達原穴,再從原穴分布到臟腑。對人體而言,原穴就是「精氣」灌溉全身的中繼泵,或者說加壓泵。懂了這個道理,我們可以通過刺激原穴來增強「泵」的動力,使精氣更快更遠地輸布到全身。每個「臟」都有兩個原穴,這些原穴有一個特點:在肘關節或膝關節往下的部位。五臟湊一起就有十個原穴,另外兩個在軀體上。

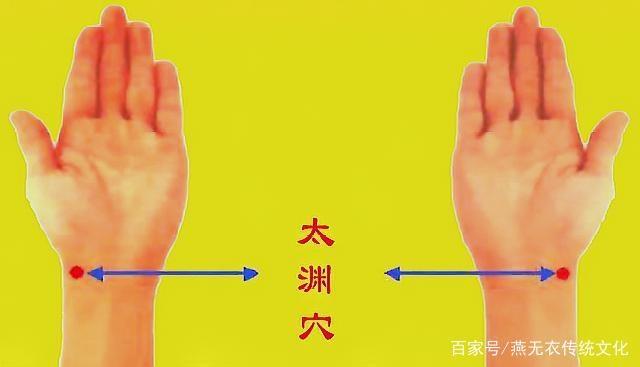

1、太淵穴:

太淵穴

這是手太陰肺經的原穴,所以和肺相關的咳嗽、氣喘都可以用。用法也很簡單,力度適中、輕輕按摩揉壓就行了,每次持續幾分鐘,對緩解肺部疾病,很有好處。而且五路風行風熱、體虛體實都沒啥禁忌。取穴也比較方便:腕前區橈骨莖突與舟狀骨之間,拇長展肌腱尺側凹陷中,翹大拇趾的時候會更幫助定位該穴。本穴位左右手各有一個。

2、大陵穴:

大陵穴是心包經的原穴,藥王孫思邈曾把它歸納入「十三鬼穴」。因為「心包代心受過」,所以心包的功能其實就是心的功能。我們通過按摩大陵穴,對心悸心痛、胃痛嘔吐、驚悸癲狂等情志類、心血管疾病都很有幫助。取穴方法很簡單:腕掌橫紋的正中,也就是手掌和手腕結合處那條紋路的中點。其實「大陵穴」這個名字,我極度懷疑本來應該叫做「太陵穴」,因為十大原穴裡,其它幾個都是以「太」字開頭,唯有大陵穴獨具一格。應該是古代竹簡刻字的時候,大字下的那一點給磨掉了。本穴位左右手各有一個。

3、太沖穴:

太沖穴是肝的原穴,屬於足厥陰肝經。平常經常按摩揉壓,能有效緩解眩暈頭痛、月經不調、小兒驚風、癲狂癇證、下肢痿痹。尤其對小兒驚風效果不錯,因為「小兒急驚風」來勢很快,可能一時間找不到醫藥,這樣就可以通過太沖穴來應急。也是適度用力揉壓即可。取穴的方法是:腳背偏內一側,大拇趾和第二個腳趾頭之間的凹陷裡。本穴位左右腳各有一個。

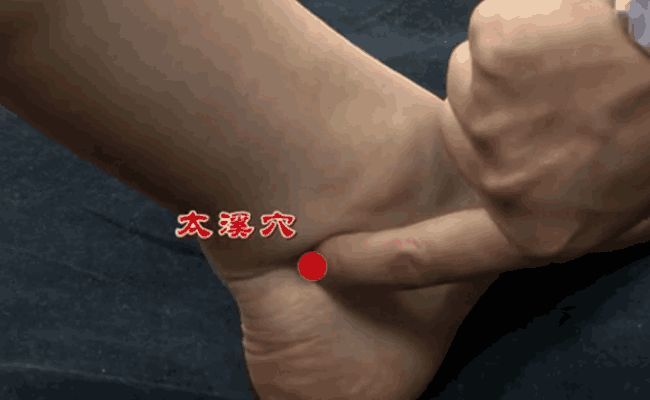

4、太溪穴:

太溪穴是足少陰腎的原穴,所以對和腎相關的很多疾病都有幫助。比如腰背酸痛、小便不利或者夜尿頻繁,水腫風濕,身體容易疲倦,都可以使用太溪穴。取穴的方法:腳內踝與跟腱之間的窩窩裡,也就是內踝後面凹陷中央。本穴位左右腳各有一個。

5、太白穴:

太白穴是足太陰脾的原穴。既然和脾經相關,自然就對脾胃問題很有益處。比如常見的胃痛胃脹,呃逆嘔吐,腸鳴泄瀉,甚至痢疾便秘,都可以使用。即使沒有疾病,經常自我揉按,也能起到健脾消食的功效。因為「脾胃為後天之本」,脾胃強健了,疾病發生的幾率也就大大降低。取穴的方法也很簡單:足大拇趾第一節的後下方,有一個凹陷,凹陷裡就是太白穴了。本穴位左右腳各有一個。

6、鳩尾穴和氣海穴:

鳩尾穴和氣海穴是膏肓的原穴,穴位在軀乾上。什麼是膏肓?病入膏肓這個額成語還記得吧,春秋時期的神醫「醫緩」對晉景公就說過:「在肓之上;膏之下;攻之不可;達之不及;葯不至焉;不可為也」。膏肓就是心臟周圍的脂肪,白色的叫膏,黃色的叫肓,可以給心做備用的營養補充劑,也能起到保溫的作用。

鳩尾穴位於劍突的下方,也就是我們俗話說的「心口」處。對心痛心悸心煩都挺有效的,能有效緩解焦慮等神志問題;氣海穴在肚臍下1.5寸(這個寸不是尺寸的寸,而是「身體尺寸」)主要用於強壯身體,說是保健穴也完全合適。

說到膏肓了,就提一下膏肓穴,位置在人體的後背上,肩胛骨的內側,手指一壓就感到疼痛。可以用手指面輕輕揉壓,能緩解肩頸僵硬和酸痛。因為後背自己夠不著,我們可以通過擴胸運動來刺激這個穴位。

以上就是十二原穴的大致介紹,人體經絡穴位,對我們的健康很有幫助,主要在於堅持。現在按摩和推拿比較流行,我們熟悉熟悉這類知識,也能有效避免被人忽悠,希望本文能對您有所幫助。