宇宙或將在冰冷中死去

眾所周知,萬事萬物都會有一個發生、發展和消亡的過程。那麽,我們身處的宇宙會不會遵守這樣的自然規律呢?宇宙的最終命運又將是怎樣的呢?有人說世界將終結於熊熊烈火,也有人說它將終結於凜凜寒冰……

宇宙也正處在一個“生長髮育”的過程中,其表現形式是加速膨脹。最終,宇宙也將在一片冰冷之中逐漸走向死亡。來自美國的薩爾·珀爾馬特、具有澳大利亞籍和美籍雙重國籍的布萊恩·施密特以及另外一位來自美國的亞當·裡斯等三位科學家因為“通過觀測遙遠超新星發現宇宙的加速膨脹”而獲得2011年諾貝爾物理學獎。

宇宙正在加速成長

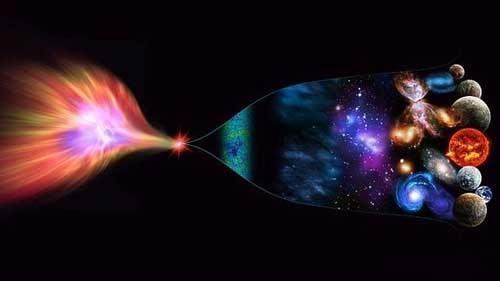

在大約150億年前,宇宙只是一個聚集了巨大能量和物質的小點。在某種未知條件的啟動下,這個小點爆炸了。這就是“宇宙大爆炸理論”的主要內容,也是科學家對宇宙誕生的猜想。

如果我們把宇宙比作一個生命體的話,那麽,那個最初的小點就如同一個受精卵,它會爆發式地增長。因此,也有科學家將宇宙的起點形象地稱為“宇宙蛋”。大爆炸之後,宇宙就不斷地膨脹。也就是說,宇宙在不斷地長大。在宇宙的“成長”過程中,一些新的天體不斷產生,一些老的天體不斷死去,就像是人體內的細胞不斷進行新老更替一樣。

那麽,目前宇宙處於一個什麽時期呢?3位諾貝爾獎得主告訴我們,目前宇宙正處於青少年時期,因為宇宙正在加速膨脹,就像人類在青少年時期會快速生長一樣。

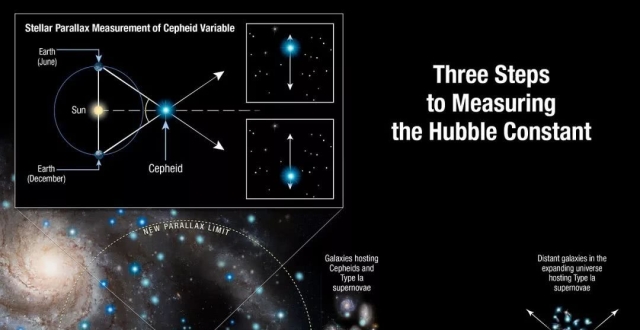

地球相對於浩渺的宇宙來說,用大海裡的一滴水來形容也毫不為過。身處在相對於整個宇宙來說十分“渺小”的地球上,天文學家怎樣才能發現宇宙在膨脹,甚至是在加速膨脹呢?通常,天文學家觀測宇宙的方法是找一個參照物,而他們觀測宇宙加速膨脹的參照物就是超新星。

超新星是宇宙成長的標尺

早在20世紀30年代,就有天文學家提出用超新星來測量宇宙的膨脹程度。就像在我們成長的過程中,父母會為我們準備一條測量長高的標尺一樣。為什麽要選用超新星作為“標尺”呢?因為超新星是古老致密恆星爆發的產物,它們能發射出明亮的光芒。

最初天文學家認為,超新星都有一個共同的特點,那就是它們發出的光度(即發光強度)是相同的。然而,隨著對超新星越來越多的研究,天文學家發現這個猜想並不成立,因為超新星是多種多樣的,每個類型的超新星光度是有差異的。

直到30多年前,科學家才發現,超新星中只有Ia型超新星才具有相同的光度。這類超新星是白矮星爆發的結果。白矮星,這種超致密老年恆星像太陽一樣重,卻只有地球這麽大。這種爆炸是白矮星生命周期中最後的一步。

更加令人欣喜的是,它們同時也是超新星中最明亮的,一顆超新星發出的光芒居然相當於銀河系中所有恆星的光芒。由於Ia型超新星具有相同的光度,而光會隨著傳播距離變遠而不斷減弱,因此,天文學家就可以用觀測到的Ia型超新星的亮度,並根據一些複雜的公式來確定這些超新星離地球的距離。

僅僅測定了超新星的遠近,還不足以說明宇宙在膨脹,還得借助“紅移”現象。Ia型超新星發出的幾乎所有光都集中在一個特定的藍色波長上。但是,這些藍光在傳播的過程中會因為宇宙的膨脹而被拉長,波長就會變長,所以這些原本的藍光在到達地球的時候它們就會看起來呈紅色,這一現象被稱為“紅移”。

來自Ia型超新星的光線看起來有多紅,就意味著從這顆超新星爆發以來宇宙究竟膨脹了多少。觀測不同距離上的超新星,就能夠確定宇宙是如何隨著時間而膨脹的。

尋找Ia型超新星

說起來似乎很容易,但是研究過程的艱難程度卻是難以想象的。雖然超新星非常亮,但是放在浩瀚的宇宙之中也只是微弱的一個光點。

20世紀80年代中期,丹麥的一些天文學家開始試圖尋找遙遠的Ia型超新星。經過長達兩年的搜索,他們才找到了第一顆Ia型超新星。後來他們又發現了另外一顆。由於很難發現Ia型超新星,當時許多天文學家對這類研究都不樂觀。

20世紀90年代,隨著各種更先進的望遠鏡的出現,以及更強大的電腦和數位成像技術的應用,為解決尋找超新星這一宇宙學難題提供了可能。美國勞倫斯伯克利實驗室的一個研究小組就是搜尋超新星的佼佼者。這一小組開發了一套在圖像中自動搜索超新星候選者的軟體,但不幸的是,他們迎來的是接連的失敗。

後來,38歲的珀爾馬特負責這個研究小組,啟動了“超新星宇宙學”項目,並對超新星搜索軟體進行了改進。正是由於他的開創性研究,才使情況有了轉機,他們開始發現大量的Ia型超新星。

以施密特為首的“高紅移超新星搜尋”小組是這類研究的後起之秀,他們利用現成的軟體也發現了大量的Ia型超新星。在這個研究小組中,裡斯也發揮了關鍵作用,所以他也成為了3位諾貝爾獎獲得者之一,與施密特分享了一半的獎金。

兩個相互競爭的研究團隊都知道,他們必須徹查整個天空,來尋找遙遠的超新星。他們採用的方法是:比較同樣的一小塊天空拍攝於不同時間的兩張照片。這一小塊天空的大小,就相當於你伸直手臂時看到的指甲蓋大小。第一張照片必須在新月之後拍攝,第二張照片則要在3個星期之後,搶在月光把星光淹沒之前拍攝。

接下來,他們將兩張照片進行比對,希望能夠從中發現一個小小光點,這有可能就是遙遠星系中爆發了一顆超新星的標誌。按照這種方法,以珀爾馬特和施密特為首的兩個小組發現了50多顆Ia超新星——它們發出的光比預期的要弱,這是宇宙加速膨脹的一個重要證據。

宇宙成長的動力

1929年,美國天文學家哈勃首先發現了星體間距離不斷增加變大的現象,並據此提出了宇宙膨脹理論。根據這一發現,俄裔美籍天體物理學家伽莫夫進一步提出“宇宙大爆炸理論”。伽莫夫認為,宇宙誕生於約150億年前的一次大爆炸。

大爆炸之後,宇宙會不斷膨脹下去嗎?曾經有不少科學家認為,宇宙不會無限膨脹,甚至會收縮。因為按照英國科學家牛頓的萬有引力定律,宇宙中的天體相互吸引,萬有引力會阻止大爆炸導致的膨脹趨勢,膨脹的速度會越來越慢,最終停止膨脹;然後,趨勢被逆轉,就像反著放電影膠片一樣,宇宙開始收縮,最終又回到“宇宙蛋”的狀態。

然而,3位諾貝爾獎獲得者觀測的結果表明,宇宙膨脹並沒有變慢,反而在加速。這就引發了一個新的問題:是什麽力量在驅使宇宙加速膨脹?物理學家們認為:只有一種可能,那就是宇宙之中存在著一種與引力作用方向相反的作用力,那是至今人類還沒有發現的“神秘力量”。

科學家推測,那種“神秘力量”是我們所觀測不到的暗能量。按照天文學家的解釋,宇宙中我們所看得見的物質和所能利用的能量隻佔宇宙總資源的5%,而我們看不見的暗物質佔22%,暗能量更是多達73%。暗能量對天體所產生的排斥力大於其引力,結果就使得天體漸漸遠離,宇宙出現膨脹現象。

雖然誰也沒有見過暗物質和暗能量,但是不少人卻對其研究前景抱著極大的熱情。因為一旦人們揭示了暗物質和暗能量的本質,不僅可以解決未來人類的能源危機,星際旅行也隨之變得更加可行。

目前,暗能量研究是一個熱門的領域,許多天文學家和物理學家都在這個領域辛勤地耕耘著。暗能量研究被認為是一個可以跟愛因斯坦的相對論相比擬的新的研究領域。如果誰能最先揭示暗能量或暗物質的本質,那麽他的研究成果將是劃時代的,也必將能獲得諾貝爾獎。

宇宙終將死亡

那麽,宇宙加速膨脹的結果會是什麽呢?按照諾貝爾委員會的說法,這個獲獎成果告訴我們,包括地球在內的整個宇宙正在逐漸變得稀薄而寒冷,宇宙最終都將會變得異常冰冷而沒有生機。

科學家預計,在宇宙大約1000億歲的時候,宇宙的大小將是現在的數億倍,那時宇宙的密度將變得很小很小,物質和能量非常稀薄地擴散在宇宙之中,所有能產生光和熱的天體都會被宇宙膨脹的力量拉裂而死去。那時的宇宙或許不再膨脹,只會在一片冰冷之中慢慢死去……

當然,宇宙的未來命運還是一個未知數,它有可能在青壯年時期改變“生活方式”,可能不再膨脹而延年益壽。假設有一天宇宙死亡了,之後會有新的宇宙產生嗎?我們誰也不可能知道,也無法推測,畢竟那是八九百億年之後的事情了,而如今的宇宙還不足200億歲。況且,我們現今的宇宙還有許許多多的未解之謎,更不用說未來的宇宙了。