▲《阿飛正傳》海報

王家衛慣常於刻畫城市中的空巢青年,在高度資本化又常常面臨“出路問題”的香港,他聚焦那些高度自我、向往自由又渴望依靠的香港青年或客居者,無論是這部《阿飛正傳》,還是後來的《重慶森林》、《墮落天使》等電影,王家衛都在呈現都市男女支離破碎、一閃而過又真摯存在過的情感,王家衛曾說:“我所有的作品都圍繞著一個主題:人與人之間的溝通。更具體一點,就是感情的錯位、拒絕與被拒絕。《阿飛正傳》中每個人都曾被別人拒絕,他們害怕被別人拒絕,於是先拒絕別人。”(原文首發於文匯APP)

01

《阿飛正傳》是奠定王家衛電影風格的作品。王家衛的處女作是《旺角卡門》,但當時還是新人的他,拍起商業片來遵循著香港商業片的一些基本套路,《旺角卡門》還不具備王家衛自己的獨特氣質。但從《阿飛正傳》的第一分第一秒開始,我們知道,一位不同凡響的電影大師出來了。

《阿飛正傳》是王家衛非常投入的一部電影,他為了拍好這部片,花了六十多萬尺膠片,據說“劉嘉玲一個抹地的動作,他拍了四十六次;劉德華一句台詞,重複拍了二十多次。”儘管該片票房不佳,但獲獎連連,而且後勁良好。在次年的香港電影金像獎中,它一舉囊獲最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳攝影和最佳美術指導。而《阿飛正傳》後來在歐洲發行,片價高於第一次。

也是在1991年,在第28屆金馬獎最佳導演的爭奪中,王家衛憑借《阿飛正傳》擊敗了關錦鵬的《阮玲玉》、李安的《推手》以及楊德昌的《牯嶺街少年殺人事件》。

這部電影概括起來,是這麽一個故事:

“旭仔(張國榮飾)是個反叛青年,渴望高飛,卻隻做著風流浪子。戲一開頭,伴著鞋聲,他以背影出場。借買汽水挑逗賣汽水的蘇麗珍(張曼玉飾);同居後,因她要結婚,便分手。邂逅豔舞女郎(劉嘉玲飾),用耳環誘她返家,女郎從此不能自拔。歪仔(張學友飾)半夜由窗爬入旭仔家,撞見豔舞女郎,遂成心中女神,但她永不接受他。蘇麗珍想委曲求全,重回旭仔身邊,遭拒,難抑失戀之苦,向巡夜的警察超仔(劉德華飾)傾訴。旭仔因養母拒告生身母所在,故意與她作對,獲知生母在菲律賓,前往尋根,卻遭拒絕,不獲一見。旭仔搶護照欲往美國,卻死在異鄉。”(《阿飛正傳的創新與後勁》)

“阿飛”在粵語裡有混混的意思,旭仔和歪仔這兩位浪子是電影的主要人物,尤其是旭仔,他是大家閨秀之子,又從小與生母分別,身上兼顧了貴族氣和孤獨感,無根的孤獨與迷惘深深纏繞著他,他一度尋求埋頭於尋歡作樂來排解,但發現無濟於事。他要尋找生母,又無功而返,最後還客死他鄉,成為一個“失根”的象徵。電影裡,“無腳鳥”的意象被反覆提及,王家衛借旭仔之口道:“我聽別人說這世界上有一種鳥是沒有腳的,它只能夠一直的飛呀飛呀,飛累了就在風裡面睡覺,這種鳥一輩子只能下地一次,那一次就是它死亡的時候。”旭仔的一生,就是一隻“無腳鳥”的真實寫照。

王家衛慣常於刻畫城市中的空巢青年,在高度資本化又常常面臨“出路問題”的香港,他聚焦那些高度自我、向往自由又渴望依靠的香港青年或客居者,無論是這部《阿飛正傳》,還是後來的《重慶森林》、《墮落天使》等電影,王家衛都在呈現都市男女支離破碎、一閃而過又真摯存在過的情感,王家衛曾說:“我所有的作品都圍繞著一個主題:人與人之間的溝通。更具體一點,就是感情的錯位、拒絕與被拒絕。《阿飛正傳》中每個人都曾被別人拒絕,他們害怕被別人拒絕,於是先拒絕別人。”

這部電影也是在剖析王家衛自己。王家衛出生於上海,三歲跟隨父母南下香港,他自己本身也有一個漂泊、失根的情節。《阿飛正傳》裡,張國榮是香港人,她的養母卻操著一口上海話,吳儂軟語與粵語的對碰不是一種偶然。

02

從《阿飛正傳》的第一分鐘開始,王家衛就開始通過台詞、聲音和意象來強調“時間的流逝”。當旭仔在蘇麗珍的店鋪裡,鏡頭特地給牆上的鍾表與旭仔的手錶特寫;當旭仔與舞女歡愉過後,他靜靜躺在床上,指針轉動的聲音也格外清晰;當旭仔與劉德華飾演的警察最後對話,警察問:“你可記得去年四月十六日下午三時你在幹什麽?”

旭仔當然記得,於是有那一句經典的台詞:“一九六零年四月十六號下午三點之前的一分鐘你和我在一起,因為你我會記住這一分鐘。從現在開始我們就是一分鐘的朋友,這是事實,你改變不了,因為已經過去了。”

旭仔一輩子都記住一九六零年四月十六號下午三點,而蘇麗珍一直記住他,但卻已經錯過他,他們曾經是一分鐘的朋友,發展到兩分鐘、三分鐘、每天一小時,又在一個瞬間後,彼此的生命開始錯過。

旭仔是一個善於移情別戀的人,因為他很少真正愛一個人,時間在他這裡是短暫而易逝的,而他最終也早早死去。王家衛電影裡的都市男女,他們真正一起相處的時間非常有限,有的甚至不過幾天幾夜就分離,《阿飛正傳》的旭仔與情人、《重慶森林》的何志武與女殺手、《一代宗師》的葉問與宮二,他們腦海中思念的時間遠多於實際相處的時間,他們相處在那“一分鐘”,他們用一生回憶那“一分鐘”。

二十世紀前半葉古巴最重要的音樂家,作曲家Ernesto Lecuona的作品,如《My Shawl》、《Perfidia》、《Siboney》、《Jungle Dreams》等。這些樂曲原本就有熱帶雨林風格,正與影片中香港、菲律賓兩地的地理環境相融合,對音樂的準確選取,無疑能令導演在運用之時如魚得水。”

王家衛的早期電影關心都市邊緣人,呈現他們孤獨、苦悶、反抗而不得的心境。為了突出這層心理,他在視覺和音樂上下了苦工。

視覺上,阿飛正傳》的主色調毫無疑問是綠色。影評人胡威爾說:“旭仔是個不羈的人,他似乎隨心所欲地像是綠色的植物擁有瘋狂的生長力,然而埋在心裡的憂傷與軟弱卻又如一抹霉綠,因為不羈而觸傷別人,讓人歎息。”王家衛曾經的禦用攝影師杜可風說:“講六十年代,免不了懷舊氣氛,但我們絕不要黑白顏色套上黃色色調那種國內外電影的傳統手法。”他們認為綠色新鮮而符合六十年代漂泊動蕩不安的時代氛圍。在《阿飛正傳》中,旭仔的房間被暗綠色裹住;蘇麗珍的的小商店、街道的鐵柵欄也都是綠色,焉論那著名的熱帶雨林鏡頭。

音樂上,王家衛選擇了古巴音樂家、作曲家Ernesto Lecuona的作品,《My Shawl》《Perfidia》《Siboney》《Jungle Dreams》等都出自後者之手。《My Shawl》的舒緩憂鬱、《Perfidia》的落寞無助、《always in my heart》的私人苦情,共同搭建起一個私人氣質很重的熱帶雨林情境下的感傷世界,骨子裡流露出對殖民文化的接受與叛逆。像《Always in my heart》,這首曲子慵懶柔和,骨子裡又有一種漂泊放縱的性感。這首曲子先後出現在影片的第二分鐘與八十五分鐘,與氤氳的熱帶雨林相映成趣,在內容上又和無腳鳥所呼應,形成一種回歸的寓意。

03

作為一位家庭缺位的浪蕩兒,旭仔的內心少有安全感,由於童年時期的痛苦,他將自己的真情藏得很深很深,他不敢再輕易愛一個人,而隻願意有意無意的“點到為止”。旭仔不知道自己前路何方,也預感到自己的性格不適合安穩的生活,所以當蘇麗珍想和他結婚,他選擇了分手。

但旭仔是想有一個精神寄托的,他也渴望打破自己的症結。不顧一切尋找生母就是這種心態的體現。可他到死也沒有見到自己的生母,這是一個悲劇感很重的角色。

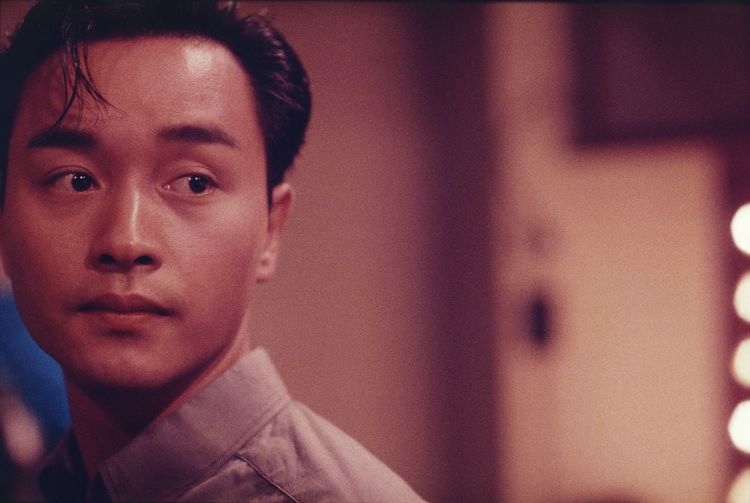

很難說是張國榮演活了旭仔,還是他不過“本色出演”。從與張曼玉的第一場戲開始,張國榮就深深抓住了觀眾的情緒。一個眼神,一個轉身,張國榮可以將孤獨、憂鬱與自傲結合的剛剛好。

張國榮是一位天生主角的人,如此獨特,如此迷人,只要他在場,他一開口,不用字幕提醒,他就是當仁不讓的主角。據說眼睛好看的演員能同時說兩種台詞,他的口會說話,他的眼睛會說話,以至於哪怕他談吐隨意,你看他的眼睛,你都願意被他誆,張國榮有這個特質。

張國榮讓《阿飛正傳》仿佛他的獨角戲,他深情鐫刻出一位浪子的一生,也讓《阿飛正傳》成為時光無法磨滅的經典。

其實,他到底演的是旭仔,還是他自己?或許我們可以說:張國榮把自己的矛盾、自己的痛苦、那些隱藏至深的真情,都托付在旭仔身上。當他對著眾人笑,他內心冷暖自知,當他一個人躲在黑暗裡,他把眼淚寄存在角落。他無法釋懷的苦悶,只好暫時在戲劇中宣泄,於別人,演戲是一份工作,於張國榮,這是一種排解。

他的一生,何嘗不是一部《阿飛正傳》。

只可惜,這部經典之作的續集卻胎死腹中。

坊間傳聞,《阿飛正傳》本打算拍續集,在香港明報周刊2211期,香港著名經紀人陳善之說:

“最初《阿飛》打算拍兩集,張國榮的戲主要在上集,梁朝偉的在下集,劉德華是貫穿整部戲的人物。華仔是城寨出來的人,拍了他在大檔賭錢,有個僅穿胸圍內褲的女人,纏住大蟒蛇在跳舞,還有他拿著把刀,靠牆刮刮刮……”

還有一個可信度存疑的說法,認為《阿飛正傳》的第二部叫《北京之夏》,王家衛本打算在北京拍,但是按照當時的規定,沒有劇本,有關部門不予審批,而且據說電影的若乾鏡頭安排在天安門,比較敏感,王家衛沒有提前寫好劇本的習慣,上一部《阿飛正傳》又大虧,所以第二部不了了之。

十年以後,一部叫《花樣年華》上映,梁朝偉與張曼玉在香港朦朧的古典街道中再次相遇,擦肩而過。在20世紀60年代的香港,又一個關於情愫與時間的故事上演,而當梁朝偉飾演的編輯問起這位曼妙女人的名字,他知道,那女人名叫蘇麗珍。

-end-