《財經》記者 謝麗容/文 馬克/編輯

馬雲今年54歲,在尤其關注民營企業一二代傳承的中國,馬雲從來沒有被擺到被討論的第一序列。相對於74歲的任正非,73歲的宗慶後,72歲的曹德旺,馬雲實在太年輕了。

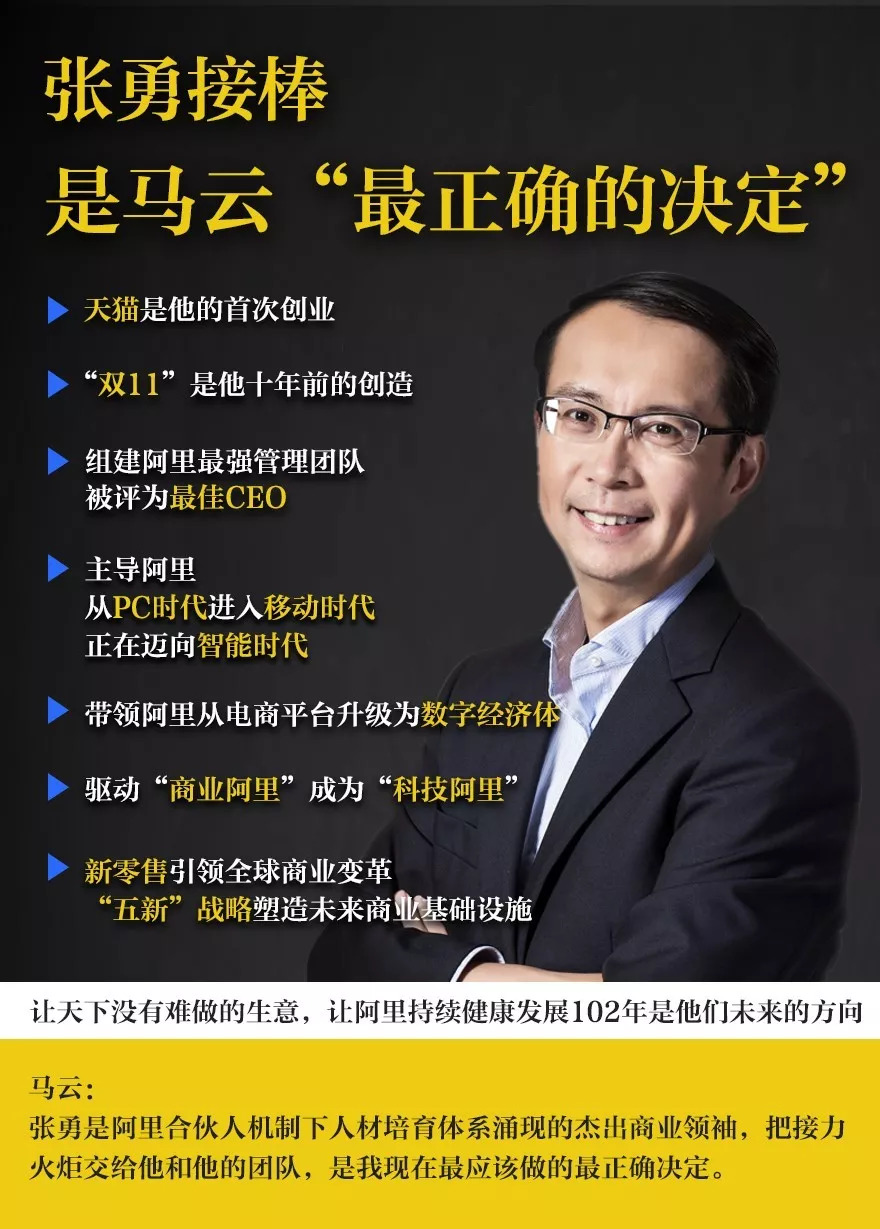

但他偏偏就這麽任性。教師節這天,阿里巴巴宣布了馬雲的退任時間表:明年 9 月 10 日起馬雲將不再擔任董事局主席,現任 CEO 張勇接任,之後馬雲將繼續擔任阿里巴巴集團董事會成員,直到 2020 年阿里巴巴年度股東大會。

馬雲本人將重新回歸19年前阿里巴巴創業之前的“馬老師”身份,他還將繼續擔任阿里巴巴合夥人,為合夥人組織機制做貢獻。

馬雲對外的官方解釋稱,這不是因為中國的營商環境變化,而是一個系統性規劃。這是認真準備了10年的計劃,讓年輕一代才俊能接班,解開企業傳承發展的難題。

有心的人們還記得,2013年,即5年前,馬雲辭任阿里巴巴集團CEO。結合阿里目前各業務集團的核心骨乾歷年變遷,不難理解,馬雲確實是在有條不紊走這條路,54歲的馬雲在中國民營企業家梯隊中尚處壯年,再乾20年問題不大。有關教育的事業,再做出一個阿里巴巴,也不是沒有可能。

接力棒交給了張勇。張勇,花名逍遙子。2007年加入阿里,今年是他阿里工作的第11年。

在早年的一個訪談中,馬雲說到人才這件事情,他說,他不可能找到一個完美的人。完美的人不僅有一流的點子,還要有一流的執行,這樣的人,至少需要找十年。

但張勇看起來很完美。在張勇的帶領下,阿里從桌上的阿里巴巴,變成了移動的阿里巴巴,成為了線下和線下相結合的阿里巴巴。大戰略上沒問題,“小”創意上張勇的活躍和接地氣又出人意外——大家爭相“剁手”的“雙十一”是張勇造的,新零售概念,也是他的點子。

馬雲說,張勇是阿里合夥人機制下人才培育體系中最傑出的商業領袖,把接力火炬交給他和他的團隊,“是我現在最應該做的,最正確的決定”。

張勇背後的人才梯隊

獨苗不壯。既然馬雲制定了長達十年的傳承計劃,接班預案就不可能僅限於核心接班人。

張勇之下,阿里一直在著力培養自己各個板塊的所謂“二號人物”,並為其獨當一面留足了太空。

二號人物之下,三四五六線人才的持續發掘和建設,在阿里也是成體系的。阿里在這些年來先後形成了政委製、合夥人製、班委製和輪值製架構。

2009年,阿里巴巴建立了合夥人制度。在阿里巴巴集團的36位合夥人中,已經有兩位80後,天貓技術負責人吳澤明和螞蟻金服副CTO胡喜。

合夥人往下,集團下屬各是業務,班委製又是另一層選拔機制。

2016年12月,螞蟻金服調整組織陣型,成立支付寶“班委製”,由時任螞蟻金服CEO井賢棟擔任班長,曾松柏與倪行軍擔任副班長,班委成員包括鄒亮、袁雷鳴、陶瑩。在螞蟻之前,班委製就在淘寶、天貓等關鍵業務部門採用,並引入多位80後管理者。班委製的最大好處在於發掘優秀的年輕管理苗子。給年輕人創造機會,保障人才的可持續成長。

政委製在2004年-2005年被提出,那時阿里的B2B業務高速發展,人才極度匱乏,需要一支有經驗、有文化的專業隊伍,輔助業務部門的經理建設好隊伍。這套制度後來在2008年被演進稱HRBP體系。這套體系的最大作用,是從最大範圍內保證整個團隊人才的增值和成長。

2015年,馬雲曾經寫過一封內部信,名為《這是年輕人的時代!!》,信中提及,60後管理層淡出一線,70後管理層走向前台,80後已成公司(阿里巴巴集團)最大主力。有人統計,馬雲幾乎在所有公開場合談及“年輕人”。

一個並不完全的數據是,在阿里巴巴資深總監以上的核心管理人員中,“80後”佔到14%;在管理幹部和技術骨乾中,“80後”已經佔到80%,“90後”管理者已超過1400人,佔管理者總數的5%。

主動轉型為“年輕人的公司”

無論是合夥人製,班委製還是政委製,阿里的管理邏輯無外乎一個:為越來越多的年輕人找到合適的位置,持續推動阿里往前走。

阿里以電商起家,並在之基礎上衍生出了金融、雲、物流等複雜且不斷翻新的事業帝國。一開始,這些制度的誕生是為了應對這種變局挑戰,到了後期,這些制度開始反哺阿里帝國的不斷壯大。

但直到今天,年輕人這個標簽,依然和互聯網公司、科技公司這些相對年輕的新公司緊密聯繫在一起。

民企狂奔了30多年,大多數企業第一代創業者已屆退休年齡,開始進入代際傳承階段,他們中的絕大多數被歸類到傳統行業的傳統公司。

這些公司的人才架構普遍比新興互聯網科技公司更加“老齡”化,第一代創業者完全靠個人能力打拚出一個商業王朝,企業成敗和創始人的命運緊密相連,在蒙眼狂奔的前二十年,創始人們甚至沒有一套制度化的接班預案。

中國民營企業目前並沒有把接力棒交給職業經理人的傳統,普遍的做法和想法,是交給下一代。比如,新希望集團的劉永好交班給了女兒劉暢;福耀玻璃的曹德旺終於說服兒子曹暉子承父業,碧桂園創始人楊國強傳位給女兒楊惠研;恆大集團的許家印矚意大兒子許智健。

無論是馬雲式的交接給“花了十年時間尋找”的有能力的商業領袖,還是普遍被採用的交接給“創二代”,這些方案從本質上沒有過多的區別,能者上,無論親疏。

但馬雲的主動退任和阿里今天的故事有一個啟發,即便接班人十分完美,接班人的背後也需要一整套梯隊化的年輕人才培養儲備系統,分槽喂馬,各盡所能。越早建立這套制度,越有籌碼駕馭劇變的商業環境。

年輕人,很多時候只是一個概念和符號。今天,幾乎所有的傳統公司都在或主動或被動擁抱新技術、新商業邏輯,希望在劇烈變化的新商業環境中,再續“下一春”。但在現實的體系運轉過程中,一個傳統成熟的體系,往往容易和戰略脫節,留給年輕人的太空其實很小。

一個在某大型製造企業工作了13年的朋友心有抱負,但上升無望,他對我說,再給自己留兩年,如果不能熬到頂頭上司離開,就換一個環境施展抱負。這兩年,這家大型製造企業正決意向“工業互聯網”企業轉型。他的故事很普遍,也有些諷刺。

年輕人給了馬雲54歲抽身而退的底氣,這能代表中國民營企業的傳承之路嗎?受製於企業基因、行業周期、企業財力等諸多方面的製約,這條路,方向沒錯,腳步不同。