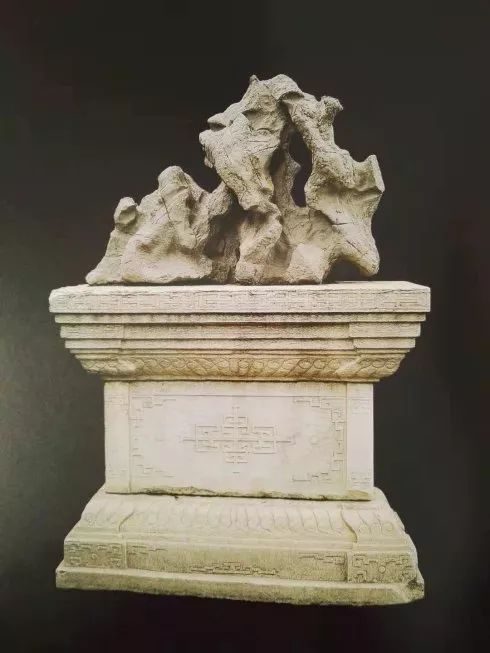

楊東鷹 秋香 不鏽鋼 54.5x22.6x43.4cm 2017

古人雲:山無石不險,水無石不清,園無石不秀,寶無石不雅。石頭是什麼?古人說它是「雲根」;杜甫說「水流心不競,雲在意俱遲」。文徵明感嘆「癖在泉石終難醫」。

中國賞石文化深受老莊哲學和禪理思想的影響,文人志士愛好自然而親近自然,追求物我合一,希望能融入自然,獲得精神上的超越和提升。在清凈恬淡、高逸閑適的觀賞過程中,體現出超塵脫俗的生活方式,遂衍生出特有的審美情趣。

五代 周文矩 文苑圖卷(局部) 絹本設色 北京故宮博物院藏

石頭源於名山大川,由天地間最精華的靈氣凝結而成。這些石頭或埋於地下,或浸於水中,或臥於山崗,千奇百怪,峰巒起伏,氣勢雄險,表面紋理縱橫,籠絡隱起,洞洞相連,美不勝收。億萬年的浸潤,造就了石頭不朽的內涵和靈氣。陳列於庭院或點綴於案頭,讓人遐想凝思,靈感機甲狂潮。欣賞者以懷抱山嶽的想像來賞石,由小見大,精神獲得了極大的提升。

無錫 博古園

關於石頭,當代著名畫家劉丹有過一段特別精彩的闡述:中國人最早與石頭結緣,其來源之一恐怕還是道家思想中的長生觀念。石頭的孔洞美學為我們提供了一個空間,人遊歷於其間,產生了特有的時空意識,任何事物經由孔洞看去,皆有致幻的作用。中國人就是在這樣的神秘主義感情中變換時空以求抵達洞天福地。我常想在美學中是什麼樣的遺傳基因使中國的山水畫延續了千年之久,借遺傳學的比喻,花草樹木,樓台橋榭已屬「器官」,不能再行轉化。惟有石頭一節即古人所謂「山精湖骨」,能擔起「乾細胞」的作用。

靈璧石 山子 南通餘慶堂藏

文人石源於中國古典園林,始於先秦的皇家宮殿,以奇峰異石疊造假山,魏晉南北朝開始流行,隋唐五代呈現了奇觀園林的普及,形成了皇家、私家和寺觀古典園林的三大格局。但中國賞石真正形成大氣候的是宋代,宋徽宗趙佶愛石成癖,在汴京(今開封)皇城修建「艮嶽」時,在江浙一帶大肆搜掠奇花異石,甚至為了一塊巨石不惜拆毀城門。就此在中國掀起了第一個尋石、玩石、畫石的高潮。

唐 閻立本 職貢圖 絹本設色(局部) 台北故宮博物院藏

說到文人石,人們大多會想起北宋大家米芾和蘇東坡,米芾提出的「瘦、透、漏、皺」的賞石美學標準及蘇東坡的「醜石歡」和明代計成的「玲瓏古拙」等傳統賞石理念,是文人石的審美基礎,白居易的《太湖石記》,米芾的《研山銘》和蘇軾的《墨成池》影響著一代一又一代的賞石愛好者。

明 英石 琅環石 國內私人收藏

到了明清兩代賞石風氣更是達到了「無園不疊石,無石不成園」的程度。文徵明、米萬鍾,鄭板橋均是玩石高手,蘇州的留園、拙政園等著名園林的設計和建造都有這些大文人的影子。清代乾隆也酷愛石頭,但凡皇家園林合適處,他必囑咐手下置盆栽石。頤和園、故宮等許多地方都有他的手筆。

木賞石 南通餘慶堂藏

玩石是種心態,不是自我的張揚。石頭的自然、堅貞、高潔、孤介、沉穩、恆久等品性與歷代優秀文人的秉性何其相似,或者就是他們畢生所追求的。好比「藏山於身,讀山於神,化隱隱入丘樊,得清氣於自然」,於是他們很自然的去親近於石,他們品石、寫石、悟石、畫石、拜石為師,視石為友,從而寄情於石,以石勵志,以石修身,以石悟道,對於他們來說,石頭已成為他們重要的精神載體,而對於變幻無窮的賞石,他們不僅僅是領悟它的美感,同時又領悟了一種圓融通達的智慧以及直面生死和勇於擔當。

元 趙孟頫 自畫像圖頁 絹本設色

靈璧石、太湖石、昆石和英石是排名前四位的四大名石,它們大部分產於江浙、安徽和廣東一帶。近年來隨著各個層次的賞石愛好者的急劇增加,找石、挖石、賣石、買石已蔚然成風,價格也是一路上揚,尤其是形型俱佳的好石更是少之又少。2008年蘇富比在香港曾經舉辦過的一場台灣大收藏家黃玄龍的藏石專場拍賣,其中有塊流傳有序、有名人題款的靈璧石竟然拍到了三百多萬港幣,轟動香港。

楊東鷹 墨香 11.3x8.3x11.8cm 銅 2016

當今許多著名的藝術家有收藏好石的癖好,他們不僅藏石、賞石,還畫石。他們從石頭千變萬化的孔洞中找到了特殊的創作靈感。借石抒懷,借石言志,延續著千年石文化的傳統,並影響著一代又一代年輕藝術家的藝術創作。

石不能言最可人。