治痛對穴是指二個穴位相配同時使用,具有較好的治痛作用。而把二個穴位單獨使用,治痛作用則不強,或者沒有治痛作用。

一、合谷---太沖

功用二穴相配具有鎮痛、鎮靜、鎮痙,疏肝利膽的作用。

體會合谷與太沖相配稱四關穴,二穴均為原穴,前才為手陽明大腸經,後者為足厥陰肝經。五臟有疾,取之十二原。肝與膽相表裡,太沖疏肝利膽,清利肝膽濕熱,理氣止痛,合谷調和氣血,氣調痛止。

合谷穴可以治療頭面部的病症,稱之為「面口合谷收」。

合谷配合太沖穴,還可以調節人的情緒。

合谷、太沖,合稱為「四關」。合谷配太沖,一陰一陽,一氣一血,一上一下,一手一足,重在調氣調血,通暢經脈氣血,對人體氣機不暢,經脈氣血不通有明顯的效果,不通會痛,也會出現鬱滯的情況。

【注意事項:孕婦忌用】

但要注意的是體質較差的病人,不宜給予較強的刺激,孕婦一般都不要按摩合谷穴。

三陰交穴和合谷穴,具有催產下胎的作用。所以孕婦盡量不要去刺激這個穴位為好。

功用二穴相配具有健脾和胃,寬胸理氣,降逆止嘔,寧心安神的作用。

體會內關為心包經的輸穴,又為該經之絡穴,八脈交會穴,與陰維脈 相通,寬胸理氣之功為主。而足三裡為胃經之合穴,合治內腑,疏通中焦氣機,健脾和胃止痛。

三、粱丘---公孫

功用二穴相配具有解痙止痛、健脾和胃的作用。

體會粱丘為胃經的郤穴,郤穴是經脈之氣深居之處,治痛作用最強。公孫為足太陰脾經輸穴、絡穴,又為八脈交會穴之一,通於沖脈,它的別出分支,入腹絡於腸胃。所以實證的胃腸道疼痛的患者,取此穴更為適宜。

四、支溝---陽陵泉

功用二穴相配具有疏肝理氣,清除肝膽之濕熱,通調腑氣的作用。

按支溝為三焦經輸穴,可疏通三焦氣機,通調腑氣。陽陵泉為膽經合穴,又是八會之一的筋會,可疏肝利膽通調少陽,清泄肝膽濕熱,特別對膽道疾病,有其特殊之功。

五、外關---懸鐘

功用二穴相配具有疏通三焦之鬱熱,瀉肝膽之火,通調經絡之氣這作用。

按外關為手少陽三焦經這絡穴,以是八會之一,通於陽維脈,有清熱解毒之功。懸鐘為足少陽膽經之輸穴,以是八會穴之一的髓會,主要為清泄肝膽之鬱火,通調肝膽之氣機,對膽囊和膽管均有其特殊的作用。

六、氣海---三陰交

功用二穴相配具有通調下焦氣機,調沖任補腎澀精的作用。

按氣海為任脈經之輸穴,為一身元氣聚集之處,本穴能助全身百脈之溝通,凡氣之所至,血乃通之,所以本穴有調氣活血之功。三陰交乃足三陰之交會穴,調理肝脾腎三經氣機為主,善治下焦濕熱,兼以健脾補肝益腎,調理沖任。

七、合谷---內庭

功用二穴相配具有瀉胃火,降嘔化積滯,理氣止氣止痛之功。

按合谷為手陽明大腸經原穴,具有清熱利咽,清炎止痛的作用。內庭為陽明胃經滎穴,具有清熱瀉火作用。所以胃腸二經之熱,本對穴有清瀉之功。如對風火牙痛及口腔粘膜糜爛的病人,取本對穴,針用瀉法,可起立立竿見影之效。

八、中脘---足三裡

功用二穴相配具有升清降濁,健脾和胃,消積導滯,行氣止痛的作用。

按中脘為胃的募穴,又是八會穴之一的腑會。滑伯仁曰『太倉,一名中脘。』意為胃之納水谷的倉庫,所以它是調理中焦之要穴,治療胃病的必用穴。足三裡為胃經的合穴,『合治腑病』,為胃病患者遠道循經取穴之一。

九、中渚---足臨泣

功用二穴相配可疏肝膽之氣滯,解少陽之鬱熱。

按中渚為手少陽三焦經脈氣所注,足臨泣為足少陽膽經脈氣所注。在經居半表半裡,其症可見寒熱往來,口苦,脅痛;在臟為膽,膽與肝相表裡,脅肋為肝之分野,肝脈布兩脅,所以本對穴治療肝膽疾病引起的脅肋疼痛,效果非常顯著。

十、人中---委中

功用二穴相配可醒腦開竅,安神定志,通經和絡止痛。

按人中為督脈的輸穴,位於口鼻之間,口通地氣,鼻通氣象,天地相通,竅開腦醒,督通絡暢。委中為足太陽膀胱經合穴,在舒經活絡,行氣活血,善治腰痛之功。因腰為腎之府,足少陰腎經之氣,由內踝上行至膝、膕內側,折向膕中央,二經於委中穴相會,太陽下行,少陰上行。

十一、膻中---內關

功用二穴相配可寬胸理氣,強心安神,通胸陽,止心痛。

按素問靈蘭秘典謂『膻中為臣使之官。』以說『膻中者君主之宮城也』。心者君主之官,說明本穴與心的關係甚為密切,為心包絡這募穴,以是八會穴之一的氣會,調氣之功較強,凡氣病有之甚佳。內關為心包經之絡穴,以是八脈交會穴之一,通於陰維脈,寬胸理氣,溫通心陽。

十二、魚際---復溜

功用二穴相配可清熱瀉火,生津止咳。

治痛範圍1咽喉腫痛,由於肺陰不足,水津不能,咽喉乾燥疼痛。2咳嗽引起的胸痛。

十三、外關---後溪

功用二穴相配可疏風清熱,調氣止痛,通經和絡。

按外關為手少陽三焦經輸穴,以是八脈交會穴之一,通於陽維脈,主治三焦邪熱,疏風解表,和解表裡,散寒清熱。督脈總督一身之陽,後溪為手太陽小腸經輸穴,又是八脈交會穴之一,通於督脈,所以本對穴可治療以熱痛為主的頭痛,而後頸小腸經為所過之外,對肩胛上、頸椎部位的疼痛,效果較好。

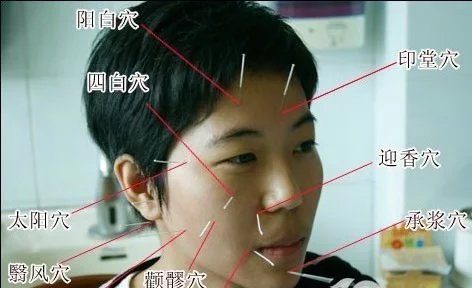

十四、印堂---合谷

功用二穴相配可和絡止痛,疏風清熱,宣通鼻竅。

按印堂為經外奇穴,實居於督脈上,有宣通陽氣和絡止痛之功。『面口合谷收』,說明合谷對頭面部疾病的治療有其獨到之處。二穴相配,疏風泄熱之功相得益彰。

十五、歸來---三陰交

功用二穴相配可通調下焦氣機,行氣止痛,利濕消炎。

按歸來雖為陽明胃經輸穴,但與女子輸卵管的位置靠近,所以二穴相配對治療生殖系統、泌尿系統疾病效果非常明顯。

十六、太溪---太沖

功用二穴相配可平肝降壓,補腎瀉肝,調氣止痛。

按太溪與太沖均為原穴,前者屬腎經,後者屬肝經。王冰『腎脈與沖脈並下行,循足,合而盛大,故曰『太沖』』。『凡腎陰不足,肝陽偏亢所出現的疼痛,均可用之。針刺時太溪用補法,太沖用瀉法。

十七、陽谷---俠溪

功用二穴相配可清熱瀉火,消腫止痛,通經和絡。

按陽谷為手太陽小腸經火穴,俠溪為足少陽肝經滎水穴。根據五行學說,『水克火』,所以臨床應用本對穴時補俠溪、瀉陽谷。

十八、足三裡---三陰交

功用二穴相配可健脾和胃,行氣止痛。

按足三裡為陽明經合穴,本經由頭到足為降但足三裡一穴為降中有升。三陰交為脾經之輸穴,又是足三陰經的交會穴,由足至脾為升,但三陰交一穴升中有降。陽不降則陰不能升,陽之降,陰之引也,陰之升,陽之伸也,這樣一升一降,維持升降平衡。升清除濁的功能得以正常。

十九、曲池---上巨虛

功用二穴相配可清熱利濕,行氣止痛,製止瀉痢。

按曲池為手陽明大腸經的合穴,上巨虛為其下合穴,『合治腑病』,所以本對穴善治大腸諸疾,針後能消炎止痛,清熱利濕,改善腸道的蠕動功能。

二十、風池---崑崙

功用二穴相配可疏通經絡,以少陽、太陽經為好,祛風解表,明目益聰。

按風池為足少陽肝經與手少陽三焦、足少陽膽、陽維、陽蹺脈的交會穴,所以偏正頭痛均可取之。又是眼部疾病治療要穴。對降低眼壓有較好的作用。崑崙治頭痛為遠道取穴。

二十一、頭維---列缺

功用二穴相配可祛風止痛,解表祛邪。

按頭維為陽明胃經的輸穴,一般針刺時向後沿皮刺1.5寸,列缺是手太陽肺經的絡穴,又是八脈交會穴之一,通於任脈,所以可以治胸腹部疼痛,一般向上斜0.5-1.0寸。

二十二、命門---委中

功用二穴相配可補腎益精,舒筋活絡。

按命門是生命之門,有助陽固精,強壯之功。本穴屬於全身補穴之一,沒有瀉的作用,通常用灸法為主。委中屬全身瀉穴之一,沒有補的作用。這樣一補一瀉互用,虛實腰痛均可用之,委中以刺血為主。

二十三、中渚---後溪

功用二穴相配可舒通經絡,調和氣血。

按中渚與後溪相配,對治療頸椎綜合症所引起的疼痛感和後頸部側不靈活,有其特殊的作用。但針刺時必須注意,使針感向上傳導至肩部效佳。

二十四、百會---湧泉

功用二穴相配可引陽下行,平息肝陽。

按湧泉為腎經井穴,腎水涵養肝木,如腎陰不足肝陽偏亢,發為頭昏眩暈,頭痛易怒,用湧泉有『病在臟取之井』之意。百會為手、足三陽經和督脈之交會穴,本穴屬補穴,與湧泉瀉穴同用,一補一瀉,補不戀邪,瀉不傷正。

二十五、少商---厲兌

功用二穴相配可清熱利咽,消腫止痛。

按少商一般採用點刺出血。厲兌針1分。

1.急性腰扭傷:針刺人中向鼻根15度進針強刺激,同時囑咐患者轉動腰部。1次即愈!

2.失語:刺雙側湧泉,亦可電針。一般1-2次即可痊癒。

3.偏頭痛:頷厭透懸顱、懸厘。針患側或雙側,留針30分鐘。一般1次愈。

4.急性心肌梗死:直刺雙側內關,強刺激2分鐘再留針15分鐘。1次即顯效或痊癒。

5.落枕:後溪透勞宮。病程短者1次即愈。

6.舌伸不縮症:針內關,直刺或齊刺。1次顯效或痊癒。

7.心悸:神門穴快速刺入0.3-0.5寸,得氣後予中等強度刺激。留針30分鐘,每10分鐘行針1次。日1次。3-5次即愈。配合針刺內關效果理佳。

8.鼻炎:深透印堂向鼻根透刺0.5-1寸,一般1次顯效,3-10次痊癒。有效率96%。

9.急性扁桃體炎:刺血雙側少商,放血1ml左右。一般1-5次痊癒,有效率97%。亦可以用青黴素皮試液每穴刺入2mm左右以有酸脹感為度,然後各穴注入0.1ml,日2次。4-6次愈。有效率100%。

10.自閉:舌針心穴、神根穴(舌底下系帶根部凹陷中),日2次。6次為1療程。3-20次愈。

11.流淚不止症:針承泣(患側)、肝俞、太沖,日1次1-3次顯效。配合內服中藥可較快痊癒。

12.呃逆:艾灸中脘、胃俞,每穴7-49壯。一般1次愈。

13.雞眼:火針燒紅快速刺入雞眼根部等患者感到疼痛時將針拔出,針後局部塗碘酒,貼上膠布,1-4周雞眼會自行脫落,有效率96%。

14.閉經:針長強,進針1.5-2寸,留針30分鐘。1-2次愈,若未愈為無效。

15.功能性子宮出血(崩漏):針刺隱白。1-2次愈!

16.脫肛:百會進針2寸沿皮刺,留針30分鐘,每5分鐘行針1次。一般1次即痊癒。

17.強直性脊椎炎:針刺人中、長強、湧泉,配合舌針肝穴、心穴。1次顯效,1-5次痊癒。

18.癲閑:舌針心穴、肝穴,日1次。輕者一般3-10次痊癒。重者加服中藥。

19.喉風閉塞:針刺雙側合谷透勞宮,一般1次即愈。或刺內關穴亦效,也可以配合三棱針刺血雙側少商效果更佳!

20.胃痛:針刺血海,可以當即止痛。胃下垂痛者針刺升胃穴(臍側2指寸的天樞穴上方2寸處即是)斜刺。

首先我說的是鎮痛,除了後溪,養老等常用穴對腰部鎮痛外,在臨床有一個特殊穴對腰部急性期疼痛病(間盤突出,急性扭傷)有很好的鎮痛作用,而且持續時間更長久止痛效果更快,如果有神經根水腫的就別用了(先地米加甘露醇吧),此穴是跟魯明千老師學的他是國家重競技體育運動對的隊醫(經常給急性腰扭傷的用,而且經常就這一針)。在陽池和曲池的連線四分之一和四分之三的交界處(就是我這倆個點分成四份在靠近曲池的四分之一處),患者站位坐位都可以,小臂水準端在胸前手背向外,進針時先下扎(45度進針)進針後在繞著橈骨轉著扎,要憑手感,患者有的氣時感覺脹,酸,(找到腰痛點扎對側手臂),如果是急性腰扭傷囑咐患者活動,一會就能好,間盤突出就不用了,但是紮上後疼痛都會減輕,是個很打人的手藝,有的患者來了紮上就說不疼了,是很能讓一個醫生出名的啊,針灸的痛域轉移真是太厲害了!但是長期效果有待研究你們有什麼好用的穴位嗎,共同學習一下吧!臨床用的好的,頂我一下!