大家好,我是圈主華川(川媽),育有一兒一女。曾留學歐洲,是美國正面管教家長講師。在此與您分享二胎孕、產、育兒知識,以及自家倆寶的親子教育經驗。

昨天,一位許久未聯繫的前同事找到我,直接給我發來一份簡歷,說有個朋友在找工作,請我幫忙留意。

打開簡歷,有兩個數字格外扎眼:出生於1968年,工作經驗28年。

再一看履歷,除了剛開始有10年的國企大院的穩定工作,隨後都像走馬燈似的在不停地調換,最近的一個工作部門乾了不足兩年。

一個將近退休的人,還在職場如此沉浮掙扎,實在讓人感嘆。

前同事特別說明:這是他剛上班時帶他的師父,人很好,技術也很紮實,就是年紀大了不好找工作。

我不由得心生聯想:60後能上大學的都是鳳毛麟角,做事也多半勤勉認真,在他父母最初的設想裡,一定用不著操心找工作的問題吧。

再聯想到自己,身為新一代的父母,也按照自以為是的方式去養育孩子,等孩子們長大,我們能預料到他們的生存境況嗎?

科技的進步是跨越式的,社會的發展是呈加速度的,我們父母那一代,一定想像不到今天的世界,而我們作為父母,更難以想像孩子所面臨的未來世界。

其實當今世界,已經變革得非常激烈。新技術、新行業不斷湧出,老行業、老企業,不斷地坍縮、裁員。

我在入職上一份工作時,人事部的專員曾找我談話,讓我們珍惜現有的崗位。他說自己是從某家已破產的前世界五百強企業出來的,他在那家五百強的上司,一位香港人,現在轉型在做出租司機。

終生職業、鐵飯碗,在現代社會已經成了空談,更別提未來。

未來社會究竟是怎樣的?以現有的認知所能預測的是:

未來將是一個人工智慧的時代。人工智慧的存在,就好比手機對於現代人的一樣,可以隨時購買,甚至訂製。無論是企業主,還是個人,都會把絕大部分任務交給智能機器人,帶來的後果是大量的勞動崗位喪失。

未來將是一個急劇變革的時代,知識技能的迭代越來越快,職業形態和企業的形態,都將快速的瓦解、重建。總之穩定的職業將越來越成為一種奢侈。

有一位老師對我感慨說:「我真懷疑現在花費如此多的心血,教育孩子的這些知識、技能,將來能用得上嗎?究竟哪些知識能力才不會過時?」

作為兩個孩子的母親,我也必須認真面對這個問題,努力回答這個問題。

難得的是,某些方面我可以拿自己,以及身邊的很多朋友做參照,因為大家都是在異鄉奮鬥,沒有關係,沒有鐵飯碗,都有幾番折騰、幾次跨界的經歷。

總結起來,要生存於一個不穩定、變革快的社會,有三種能力尤其重要。

自 控 力

完整來講,應該是「自我控制、自我規劃、自我學習、自我管理」的能力。

自控力一直都是一項極為重要的能力,只是在未來,這項能力比過去更重要。

過去的孩子,從小由父母控制,上學後由學校控制,上班後聽領導安排,一輩子不需要太多折騰,安安穩穩就過去了。

而未來社會,至少「工作部門」已經沒那麼穩定了,想做磚頭和螺絲釘的機會也不多了,沒有任何人或任何組織能長期對你負責,每個人只有自己做自己的BOSS。

大公司、大企業這種東西會越來越少,「個體+平台」的工作模式會越來越多。每個人都得把自己當成一項事業、一個公司,要自己對自己進行規劃管理。

同時,未來社會機會多、選擇多、誘惑多、陷阱也多,每個人都需要更強的控制力和抉擇力。

培養自控力,要從小開始。當孩子剛蹣跚學步時,家長都懂得適度扶持、間歇放手,讓孩子自己學會控制自己的身體。

等孩子再大一些,各項生活能力、學習能力的培養,也可以遵循同樣的規律:練習-適度放手-再練習-進一步放手。

能讓孩子自己嘗試的,就讓孩子自己先嘗試,摔倒了再援助也不遲。

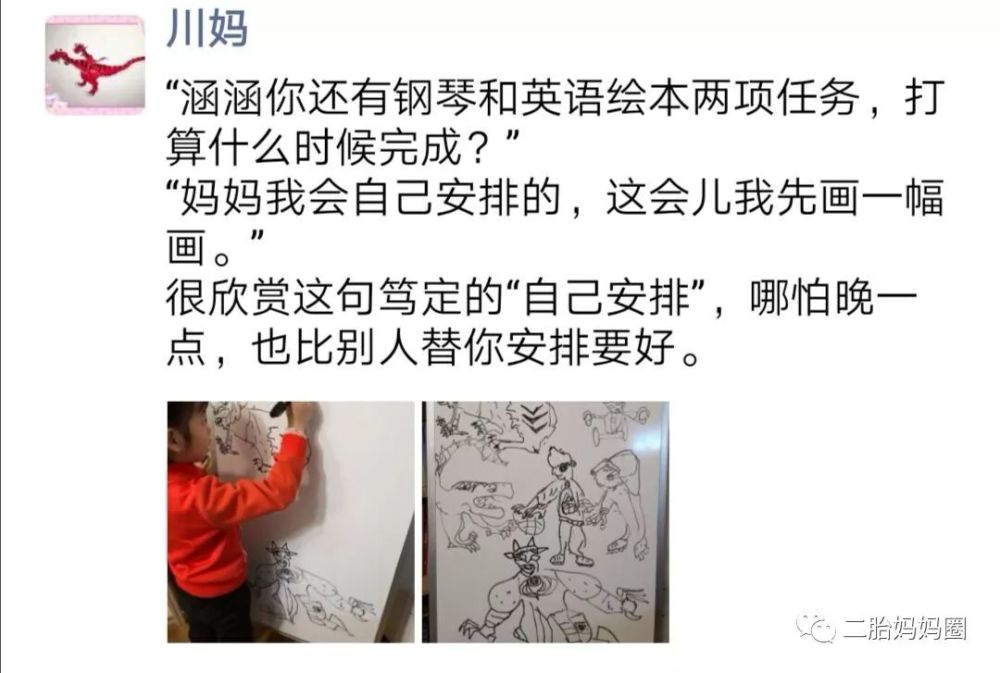

在我自己家裡,一般會通過家庭會議一起商量每天該完成的任務。在具體的時間節點上,我也嘗試著放手,讓孩子自己「安排」。哪怕有時孩子安排得不盡完美,但孩子的自我管理能力得到了鍛煉。

很多家長表示做不到這一點。究其原因,一方面是親子關係的基礎沒打好;另一方面是家長給孩子安排的任務太多太滿,容不得幾分鐘的延遲。

所以,要鍛煉孩子的自控力,家長首先要減少控制欲,改善親子關係,治好自己的強迫症和完美主義。

學 習 力

從前的教育最重視的「技術」,可能成為貶值最快的東西。一起回憶一下,就像我小學時學過的算盤,中學時學過的打字,以及上大學時流行的那些科技、軟體,現在有多少已經成了古董?

相比而言,「知識」的貶值倒沒有那麼快,三皇五帝、宇宙星辰、歷史文明,等等,很多知識都具有傳承性,幾十上百年都不會變。

但是,未來社會一定會有更多新知識的湧現,人類的詞典也會出現很多我們現在想像不到的新名詞,科技進步又會不斷帶來新發現。

總之,孩子現在大腦裡裝的東西,未來至少一半需要清空,要當垃圾拋棄,然後再通過重新學習來填滿。

所以,教孩子任何技能,都不如讓孩子擁有主動學習的能力。

「學習力」由兩部分組成:一是學習的方法,二是學習的熱情。

培養孩子的學習力,就是讓孩子能自己熟練運用學習的方法,並且有熱情去通過學習來解決問題。

「閱讀」就是最重要的學習方法之一。

閱讀面越廣,閱讀積累越深,人類大腦裡的知識地圖越全面,也就越容易找到解決問題的路徑。

很多反閱讀論者拿出的論點是「盡信書不如無書」。實際上「盡信書」的人恰恰是書讀的太少,大腦裡的知識地圖不全面,才導致觀念走偏,行為走偏。

比如,當年我在面對養育孩子的難題時,就知道要通過閱讀尋求答案,當我最開始讀了幾本書時,確實變得搖擺不定,反倒越來越不會養孩子。

當我的閱讀慢慢擴充,直到有一天,發現新閱讀的書裡有90%都是已知的舊知識時,大腦裡的知識地圖才算基本完整。

然後,我通過知識地圖找到一條合適的路徑,進行下一步的深入學習,最終找到了方法,解決了困惑。

所以,對孩子而言,閱讀是讓孩子終生受益的能力,比絕大多數興趣班都更重要。

「學習力」另外一個方面是「自主學習的熱情」,以及對新知識、新事物的好奇心。

比如,當孩子問:「月亮為什麼不從天上掉下來時」,你可以不耐煩地敷衍,也可以驚喜地誇讚:「你這個問題很有意思,我也很好奇,要不我們一起去找找答案。」

後一種方式才有利於激發孩子的學習熱情。

當孩子上了學,有了很多真正的學習任務,這時候家長的教育方式更加重要。是讓孩子恐懼學習?還是讓孩子愛上學習?決定了孩子將來有沒有主動學習的熱情。

尤其是我們需要給孩子一些空間,讓他們了解教科書以外的感興趣的東西。

周末難得有點空閑,是讓孩子自主鑽研做玩具,還是把孩子擰到書桌抄生字詞5遍?

長遠來看,前一種更有利於培養孩子的學習力。

創 造 力

人工智慧相比人類最大的弱勢是沒有情感,缺少創造力(至少短期如此)。

按照理論,所有可以固定的、流程化的的事務,人類都乾不過人機器人。

比如彈鋼琴,現在的人工智慧已經可以熟練地彈奏最複雜的奏鳴曲,但是沒有人願意聽一場機器人的演奏會,因為它的演奏沒有情感沒有創意。

並且,機器人很難自己創造一首有情感的歌曲。

創造力,是未來人類即跟機器人競爭生存空間的最有力武器。

培養孩子的創造力,要特別注重孩子左腦右腦的全面發展。

左腦主要完成語言的、邏輯的、分析的、數字的思考、認識和行為,它的思維是抽象思維。所以說左腦是一個理性的腦,又叫學術腦。

右腦主要負責直觀的、綜合的、幾何的、藝術的認識和行為,以及自然風光、音樂舞蹈、手工技巧以及情感。它的思維是形象思維。

目前,我國的學校教育是左腦開發優於右腦,傳統的社會觀念也認為左腦優於右腦—「學好數理化、走遍天下都不怕」。而在未來世界,這種觀念需要重新調整了,因為人工智慧最容易取代的恰恰就是純粹的「理智」和「邏輯」的部分。

這並不是說左腦開發就不重要,而是強調右腦也同等重要。

諾貝爾獎金獲得者李政道說:「科學和藝術,是硬幣的兩面,誰也離不了誰」。

在未來世界,一個優秀的,不會被人工智慧打敗的人,必定是理智與情感兼容、邏輯與創意結合,左右腦均衡發展的人類。

孩子在6歲以前幾乎生活在直覺思維和形象思維的世界裡的,差不多全部是以右腦為中心,這正是發展孩子的形象思維和創造潛力的最佳時機。

孩子一旦進入學校,就不可避免地接受理性的、標準的、同化的教育。

所以,我們在家庭教育方面,必須要利用各種機會,珍惜和鼓勵孩子的「非理性」和「非標準」特質。

幾歲的孩子塗鴉,畫了一隻杯子,歪歪扭扭,一點也不像。家長要報以欣賞的態度,而不是強迫孩子畫得標準。(還記得貓爪杯嗎?正是貴在「不標準」)

孩子在完成學校作業時,提出了跟標準答案不一樣的想法,不要嘲笑孩子標新立異,我們可以坦誠告訴孩子:標準答案可以幫你獲得高分,其他答案展現了你的想像力。

別讓孩子過早地接受套路訓練,不要教孩子寫八股文。

目前的應試教育,是一種讓孩子越來越失去創意和個性的教育模式(標準化也很重要),但作為家長,我們一定要在學校以外的環境,給孩子開一扇窗,留一道光。

未來已來,請大家在低頭陪孩子作業的同時,也抬頭看看光的方向。

(PS.育兒問題諮詢,請點擊:川媽免費諮詢答疑說明,如果您的問題比較複雜,也推薦您閱讀我寫的書《溫和而堅定地養兒育女》,在公眾號發送「書」字,即可了解詳情)

--------End---------

作者簡介

華川(川媽),著有《溫和而堅定地養兒育女—二胎媽媽正面管教踐行記》,發送「書」字,了解詳情。