道教是一個重生貴生的宗教。為了實現長生成仙的終極目標,歷代高道為之付出了不懈努力。作為魏晉時期道教理論的集大成者,葛洪祖師的養生方法頗值得後人學習。

葛洪,字稚川,號抱樸子,東晉道教學者、煉丹家、醫藥學家,丹陽句容(今江蘇句容)人,著有《抱樸子》內外篇、《肘備份急方》、《神仙傳》等。諾貝爾獎獲得者屠呦呦,就是從葛洪祖師的著作中得到靈感而提煉的青蒿素。

祖師認為,人的身體是易傷難養的,一旦有所損傷就很難及時康復,因此如何「養身」就顯得尤為重要。他提出了「生活養生」的觀點,而「不傷」、「適度」則成為葛氏「生活養生」的基本原則。他指出:如果一個人去做自己力不能及的事,或是過度的喜悅悲哀,就會有所損傷。平時飲食過飽、飲酒過度,或是睡覺休息不適時,也容易損傷身體。

但如果隻知預防疾病、保重身體則是遠遠不夠的。祖師還認為,養生應該滲透到日常生活的各個方面。

對大眾而言,日常的養生法須做到以下幾點:

首先,衣著要隨氣溫的變化及時地更換,做到寒涼增衣,暑熱解衣;

其次,不能到極飢、極渴時才去飲食解渴,而飲食時又不能過飽,解渴時又不可過多;

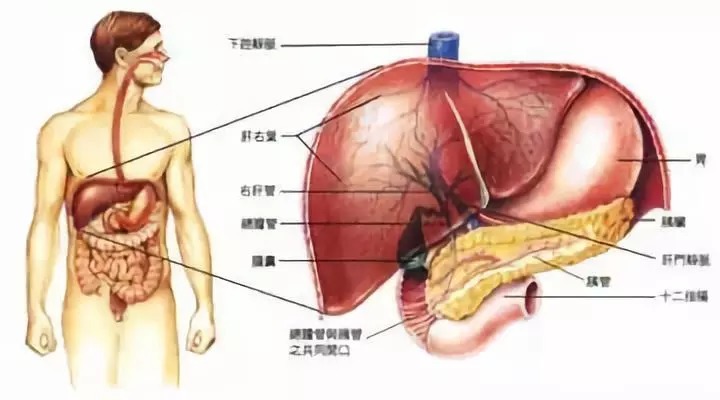

第三,食物的口味方面,應注意五味的搭配,不能過度偏好。中醫五行學說認為:

肝屬木,其味為酸;

心屬火,其味為苦;

脾屬土,其味為甘;

肺屬金,其味為辛;

腎屬水,其味為鹹。

若過度偏好一味,則導致五味不平衡。正如《素問?五臟生成篇》所說:「多食鹹則脈凝泣而變色,多食苦則皮槁而毛拔,多食辛則筋急而爪枯,多食酸則肉胝而唇揭,多食甘則骨痛而發落,此五味之所傷也。」這「五味之傷」正是遵循著五行五臟之間的生克化製而產生的病理表現。因此五味一旦有所偏頗,便會產生五臟互傷的情形,最終導致神離精散、陰陽決離。

第四,行為上要掌握「適度」的原則,凡事不可過度,否則必有損傷。《內經》中說:「久視傷血,久臥傷氣,久坐傷肉,久立傷骨,久行傷筋。」任何行為只要持續過久便容易積勞成疾,傷及人身。

祖師從「不傷」、「適度」兩個基本原則出發,力圖描繪出一個飲食有節、起居有度、不傷不損、勞逸結合的「攝生者」的形象,希望通過「攝生者」的養生原則,以此來強調生活養生的兩個原則對人身保健的重要性。對於普羅大眾來說,平時要注意良好習慣的養成。只有保持良好的生活習慣,才能有強健的身體,最終達到祛病遠疾、養生延年的目標。

(道教之音編輯整理)

播放GIF

播放GIF