吳亦凡的粉絲在iTunes上刷榜,外國歌迷一臉蒙圈:“他是誰?”並隨之引來不斷的質疑。這種刷數據的手法,在國內可舉的例子真的是太多了——2016年,英國《衛報》提到中國影史票房最高的《捉妖記》票房造假,而美國著名電影票房網站box office mojo一度宣布停止提供中國電影市場票房數據。

在國內影視圈,幾乎有數據的地方就存在造假的隱患。曾經的《三生三世十裡桃花》創下了58集309億的全網播放量;2017年全年有12部影視劇的點擊量破百億,其中最高的一部影視作品年內播放量甚至達457.9億次,以至於坊間對此戲謔道:“中國8億網民已然不夠用了”,“全球人口湊不足一部劇的點擊量”。

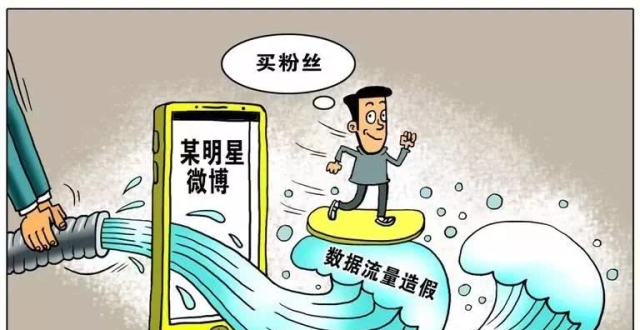

其實,人們都知道藝術是不能量化的,所有的“大數據”在藝術創作相關的領域都不具備權威性。但是,在電商平台、影片播放平台、點評的平台、明星的社交媒體,甚至娛樂自媒體,都在用刷流量的方式來營造氛圍:平台以數據來證明自己的生命力和權威性;片方和明星因此有了巨大的成就;投資人自然也希望看到好的數據來證明自己的“眼光”。如此一來,儘管幾乎行業內的所有人都明白數據是假的,但依然對於各種數據保持著熱度,在大數據的假象中得過且過。

造成這樣的局面,一方面是因為大家沒把影視劇當作藝術,而是當作了生意,做生意自然是通過數據最為簡單;另一方面,在賺錢效應的誘惑下,無論是創作還是明星都“時不我待”,希望通過造出來的大數據共同“進步”,而不願揭開這層窗戶紙。從粉絲的角度看,支持自己喜歡的明星歌星,把流量刷上去無可厚非,但其實,這對明星來說是一種“不勞而獲”——無須付出百分之百的努力,不必有真才實學,一切都可以用數據去營造。這種思維對於一個人身心的危害是巨大的,對於社會的副作用更是貽害無窮。

雖然目前有良知的公司和明星已經警醒於這種數據造假,主管部門也在通過各種措施來避免這種行為的泛濫,但是,在缺少公平、科學的評價體系的情況下,數據造假不可能驟然停止,它甚至涉及人生觀、道德觀、價值觀的重建。希望借著一個個假數據被捅破,人們能夠意識到這種行為的愚蠢,不再甘於蒙蔽,至少先學會用自己的智慧去判斷事物的優劣,這樣才能夠擺脫“大數據”的所謂神話——因為那後面有太多別有用心的黑幕。

(文/本報記者 肖揚)