活字按

6月17日是父親節,是一個近幾年來國人才開始熟悉的節日。在中國傳統社會中,因為宗法制度的關係,對於父親這一角色,大多數人只會“敬與畏”,卻少有“愛”的感情存在。1911年特別是1919年以來,現代化卸下男性威嚴的盔甲/面紗,對於父親,一種新的感受力逐漸滋生,於是乎有了魯迅“俯首甘為孺子牛”,朱自清的“背影”,也才有汪曾祺的“多年父子成兄弟”。今天我們所刊發的中央美術學院鄭岩教授關於父親的長文,也是這一感受力的的延續與深入,既有著對於父親境遇的溫情與理解,也有著對20世紀知識分子境遇的洞察與反思。在時代大潮的的推動和裹挾下,鄭學信先生既領受了中國人在1949年之後的普遍命運,經歷過希望的青年、困頓的中年,正享受著寧靜的老年。但遭遇過那麽多冷漠與不公之後,他仍舊執著地向他的國家與人民提供著美好與歡樂。在此,我們向鄭學信先生致以深深的敬意與謝意。

父親的半盒鉛筆

——他的畫、他的城、他的時代

鄭 岩

作者簡介:中央美術學院教授,圖書館館長。兼任北京大學古代東方文明研究所研究員、山東大學東方考古中心兼職教授。芝加哥大學美術史系、哈佛大學美術與建築史系訪問學者,華盛頓國家美術館高級視覺藝術研究中心客座研究員,布魯塞爾自由大學美術史系課程教授。專著主要有《魏晉南北朝壁畫墓研究》《從考古學到美術史——鄭岩自選集》《逝者的面具——漢唐墓葬藝術研究》等,合著有《山東佛教史跡——神通寺龍虎塔與小龍虎塔》《庵上坊——口述、文字和影像》等。

一

家父名諱上學下信。我眼中父親的歷史,是從他的青年時代開始的。

父親在山東藝專工作期間的照片,1961年

那段記憶,與我生活的安丘縣城連在一起。三十年前離開老家時,我十八歲。後來,安丘撤縣改市,但“安丘市”這個新名字,對我來說永遠是陌生的。那時候,縣城是一個王國,有兩條南北向的街和一條東西向的街,縱橫貫通。我家住在縣人民醫院家屬院。從家中走到城裡父親上班的縣文化館,路很遠很遠。自東關釘馬掌的十字路口沿著二馬路向北,是無邊無際的蘆葦。有一座石橋,我從未跨過去。一馬路以西,是我讀初中後體育課練習越野跑才去過的地方。向東出縣城,一路上坡,過印刷廠、大糞場、烈士陵園、一中,再緩坡下去一裡地,是姥姥家。最高處的南關頭可俯瞰全城,有民謠說“站在城南埠,看著安丘富;進了安丘城,看著安丘窮”。我不知道窮是什麽,那時候,王國裡好吃的東西總是很多,香蕉外皮是黑色的,月餅是一種可以將牙齒乾掉的點心,但都非常非常香甜。一馬路喇叭口子底下,建了一座兩層的商業大樓,晚上櫥窗內燈火輝煌,真是好看。我後來去看曼哈頓時報廣場的夜景,不過如此。最遠處的城西北汶河橋頭汽車站,每天有兩班車開往濰坊。濰坊是個更大的王國,我隨父母去過一兩次,但記憶一片模糊。父親常說起他讀書的省城濟南,那兒比月亮還遠。

在安丘這個王國裡,父親像一名外國人,他和周圍的人有那麽多的不同。父親戴著近視眼鏡,而整個縣城裡戴眼鏡的人屈指可數。在電影《決裂》中,一位眼鏡教授慢條斯理地講“馬尾巴的功能”。電影上演後一段時間裡,孩子們在大街上衝著父親大喊“馬尾巴的功能”。

他有一條長圍巾,灰白相間。不管天多冷,他都不像別人那樣用圍巾把整個腦袋五花大綁,而是將圍巾兩端甩在身前身後,不時隨風揚起。大約六歲時,我拍了一張照片,學著他的樣子戴著那條圍巾,感覺自己是大人了。讀小學五年級時,我在解禁的電影《青春之歌》中,看到了與《決裂》中不同的大學生,男生女生都像我父親那樣戴圍巾。

父親與母親合影,20世紀70年代初

在老家,一個人外出幾年,回家講話“撇腔”,往往被人看不起,“鄉音無改”則受人尊重。父親在外地讀書、工作過多年,卻不撇腔,但他很多字與別人的讀法不一樣。如一二三的“二”,他不像其他人那樣將舌尖從上齶澀澀前推,再重重打下,他念的是卷舌音,像我們的語文老師讀課文一樣,非常好聽。

父親喜歡閱讀。他在暴雨中撐一把傘,跑到文化館的閱覽室看報紙,那情景我至今難忘。他還看些奇怪的書,如從部門借來的《文物》雜誌。我大約七八歲時就聽他講,在殷墟,字刻在骨頭上,有權的人殺掉大批奴隸去殉葬。我以為那是相鄰的另一個王國內正在發生的事情,不免心驚肉跳。他還喜歡看外國電影,喜歡打乒乓球,卻不喜歡“樣板戲”(這事情母親嚴格禁止我去外面說)。

我與同院的小朋友們“拚爹”,說我爸爸畫畫全世界最好。別人一指我的鼻子,厲聲作色:“難道比毛主席畫得好?!”我頓時啞口無言。後來他們說,父親畫畫全縣排第二名。我很好奇那第一是誰,但沒有人告訴我答案。不管怎樣,第二名已經很了不起了!我這麽想。

他有很多我不知道的寶貝。他從省城帶回來的一個硬皮本中夾著很多漂亮賀卡、書簽和明信片,上面有各種風格的鋼筆字。他有滿滿一木箱書,放在靠東牆的椅子上,上面壓著八百零八個紙箱。鄰居長我幾歲的夥伴多次與我密謀將書取出來,但都以失敗告終。

最讓我驚異的是,在靠西牆放置的書桌唯一上鎖的抽屜中,密封著半盒鉛筆。我上小學高年級時,父親曾讓我看過一次。鉛筆外面有一個硬紙盒,正面有斷臂維納斯的黑白照片。父親向我講了那失去的胳膊無法彌補的故事——三十年後的一個中午,我站在盧浮宮這尊雕像的真身前,鉛筆盒上的照片又浮現出來,漫漫覆蓋在雕像之上——盒子中大概有四五支鉛筆,具體數量已經記不清了。墨綠色的漆衣,像最昂貴的中華鉛筆,但上面的字我全不認識,像拚音,卻又不是。為什麽是半盒,在哪裡買的,這些細節我全記不清了。

——您用過嗎?

——用過一支。

——怎麽樣?

——油油的,很好用。

——為什麽不接著用。

——因為我畫的還不夠好,等畫好了以後再用。

二

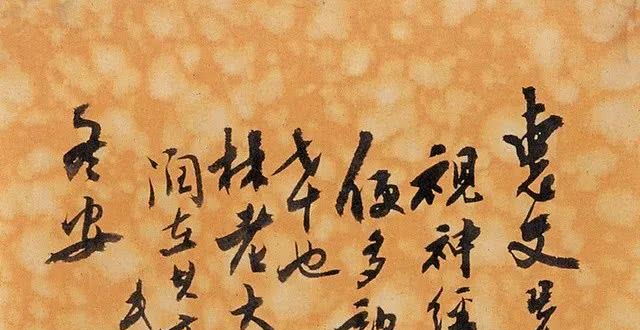

前些年,父親眼睛好的時候,自己寫過一本回憶錄,列印了很少幾本,分贈我的伯父、姑姑以及晚輩。父親在他的回憶錄中多次提到少年時代的筆,摘錄如下:

[手指] 我自小身體弱,不是乾農活掙飯吃的料,但我不笨。四五歲時,受哥哥影響就愛上了畫畫。常常在地上把土抹平,用手指畫小兔、馬等,漸漸也畫騎在馬上的人。

[粉筆1、剪刀] 記得搬家到王家營時,表哥給了我一支粉筆,要我在街牆上畫馬,一時,後面跟了一大群大人、孩子圍觀……哥哥的同學、父親的同事還常拿出紙筆,讓我畫給他們看,每每引些人來圍觀。有一次,沒有石筆,我竟用剪刀尖在哥哥的石板上畫了匹馬,結果永擦不去,破壞了石板,哥哥心疼得不得了。

[粉筆2] 一九四九年,村裡建了小學。看到人家的孩子上學,真羨慕啊!已經失學四年了!秋後說謊被辭後,已是農閑季節,我仍需上山割草、拾柴,或到人家收過的地瓜地裡刨找落下的地瓜。有時心裡不快了,就用粉筆在牆上寫“詩”發泄。隻記得其中一首是:“家家小孩都上學,我做的事不能了。我看透了這件事,不等上學就會老。”

[鉛筆1] 我雖不再是村小的學生了,但仍留戀學校,抽空就去玩。李德芳老師在每次全鄉學生集會時總拉上我充數。一九五零年元旦,全鄉在輝曲集會慶祝,李老師事先寫了講稿,要我背熟,到大會上代表全校講演。那天,地上的雪還未化盡,我無鞋穿,竟赤著腳丫從雪水中跑了十五裡路。到了那裡,李老師回家找了他的雙舊鞋給我趿上,又拿了包冷煎餅給我作午飯。等我跳到大桌子上背完講稿,竟然得了二等獎,得到兩個本子兩支鉛筆的獎品。

[鉛筆2] 進入考場,見不少考生穿著時髦,戴著手錶,騎了自行車來應試。而我只有五哥資助了我十元錢,去買了塊白布由母親縫了個布扣褂子穿了,帶了母親烙的火燒去應考。我自慚形穢,避在人後面。見別人抓有一大把高級的“中華”牌鉛筆,而我只有6B、HB兩支三分錢一支的“友愛”牌鉛筆,更覺難堪。

最後一節寫的是父親考大學的經歷。這次考試,使他成為新中國成立後安丘第一個考上大學的人,進入了山東藝專美術系。

父親那時是學校裡最窮的學生。他穿著祖母縫製的衣褲,穿髒了,晚上脫下來洗洗,第二天再穿。他也是最用功的學生,每天總是第一個到教室。他入學時專業基礎較差,一兩個學期後,竟成為班級的傑出人士生。

父親(左三)與同學的合影,1960年

父親從大學三年級開始,陸續在《大眾日報》、《濟南日報》發表速寫,還有少量的國畫、剪紙、木刻。一方面是為了鍛煉自己的繪畫基礎,另一方面也是為了得些稿費,解決生計。他後來把發表過的速寫從報紙上剪下來,貼在一個筆電上。我數了一下,幾乎每個月都有兩三幅發表。畫面上的人個個精神抖擻,熱情高漲。學校辦起了煉鋼爐、把科學種田的書籍送到田間地頭、迎接新同學……也許那些表情和那個時代一樣誇張,但的確是作者精神狀態的真實反應。接下來的饑荒,在父親的畫中全然不見,只有一幅速寫,表現“長官關心群眾生活”。

《把糞送到田裡》,1960年

父親年輕時曾用過維納斯鉛筆中的一支。我確信,他畫出了自己最滿意的一張畫。

三

我聽父親講過他的畢業創作《各路大軍開向淮海戰場》,雖是幾個同學集體創作,但他擔任了最重要的角色。從他後來創作的《劇團下鄉》的人物組合中,這種說法不難得到印證。我最早見到的,只是《大眾日報》上刊發的這幅畫的照片,網紋粗疏,紙張發黃。一九八六年,我在徐州淮海戰役紀念館,終於見到了原作。又過了二十年,我去徐州師大講課,重訪該館,這幅畫仍然懸掛在展廳中。我拍回的數位照片,令父親十分高興。

父親大學畢業後留校做助教。一年後,經濟困難,學校解散,他調回老家縣城的文化館,一直工作到退休。

縣城裡很多人仍稱他“鄭老師”。是老師總要講課的。我還記得父親在工會夜校給繪畫愛好者授課的情景,走道上站滿了人,還有趴在視窗聽的。他是講課的天才。我清楚地記得他說“繪畫是一門科學”,儘管後來我知道還有其他不同的說法,但這個定義最令我震撼。他講“三大面五調子”,講“亮部的暗部不能暗於暗部的亮部,暗部的亮部不能亮於亮部的暗部”,講契斯恰克夫、馬克西莫夫等等一串串奇怪的人名。他還用兩支垂直的鉛筆演示視錯覺,讓人口服心服。

我是父親的跟屁蟲,這些課,我聽過無數次。我那時並不明白,對於這個縣城,這些知識意味著什麽。

他夜以繼日地畫畫,在縣城裡繼續著他學院式的夢。我不知道有多少次,看他將草稿上一隻已畫好的手全部擦掉,從頭再來。父親瘋狂地崇拜列賓,總希望將所有讀過的書都傾注在一幅畫上。一九七一年的《劇團下鄉》是父親在十分艱苦的條件下完成的。作為被教育改造的對象,父親白天挖地道,備戰備荒為人民,晚上創作這幅反映全國文化典型安丘縣京劇團下鄉演出的巨作。這幅畫多次參加山東省美展,多次發表,但直到一九七四年《山東美術作品選》(山東人民出版社出版)發表這幅畫時,署名仍是“安丘縣文化館、安丘縣京劇團集體創作”。我不明白,為什麽一個人的名字可以這樣被抹掉。

《劇團下鄉》,1971年

父親嘗試著各種表現手法,工筆重彩和寫意人物是最多的。《又是一個豐收年》是他在這條路線上的代表作:一輛帶著鋪蓋的自行車停靠在身後,縣委書記接過老農的旱煙袋,二人蹲在地頭傾心交談。雖然主題一如其舊,但畫面的形式卻頗具匠心。前景的水稻、中景的人物、遠景的梯田層層深入,人物衣著深淺的對比,正面和側面的呼應,淡雅的設色,無不是精心推敲的結果。而一九八零年的《棉苗青青》則淡化這種刻意的經營,從容不迫地表現了勞作中女性的美。

《棉苗青青》,1980年

四

父親的畫並不只是完成在畫室中,他在回憶錄中談到:

一九五八年,全國掀起了“三面紅旗”的運動高潮,全校停課。先是組織文化宣傳隊下鄉搞“百日奮戰”,搞什麽“壁畫鄉”、“詩歌鄉”等,隨後又開始了“大煉鋼鐵”。我當時檢查出心髒病,免除了下鄉和一些艱苦勞動。期間學校抽調了幾個水準較高的同學,參加了濟南歷下區文化館組織的畫壁畫活動。我與艾啟明同學分在一組,畫遍了歷下區的大街小巷。由於我長期畫速寫,造型能力較強,工作中十分熟練,大部分以我為主。往往十幾平方米的畫面一天就畫完一幅。畫子多是單線平塗,常常是撿一塊土塊當粉筆,在牆上勾出草圖,隨後塗油漆,再用黑油漆或重色描線,寫上題目就完成了。記得在西門橋上畫了幅七、八米高的大畫,搭兩層腳手架。畫上的人物,正好我腳踏他的下巴能夠到頭頂。第一次畫那麽大的畫,很是興奮,寫信告訴父母,也讓他們高興。後來,每走到西門橋看到那幅畫,很有成就感。

我曾親眼目睹父親畫壁畫。大約是一九七五年前後,為召開全縣“農業學大寨”會議,需要將一馬路新華書店路口巨大的宣傳欄在一天之內布置完畢。那個宣傳欄大約有七八米高,十幾米寬。寫文章實在是來不及,只有畫畫。父親沒有設計小稿,他直接把板刷綁在細長的竹竿上,用幾個搪瓷臉盆調好顏色,站在宣傳欄的下面畫。那是一種腦力和體力的結合,他需要全身動起來,才能把握畫面的全局。一幅大畫,幾個小時一揮而就,圍觀的人們連連叫好。

後來讀書,讀到唐人吳道玄在寺院牆壁上畫佛像,“長安市肆老幼士庶競至,觀者如堵。其圓光立筆揮掃,勢若風旋,人皆謂之神助。”(《唐朝名畫錄》)“喧呼之聲,驚動坊邑”(《宣和畫譜》卷二)。我相信,這些文字絕非虛言。

宋人鄧椿將吳道玄這類長壁大軸稱作“大手筆”(《畫繼》)。父親的“大手筆”應時而起,又因時移世易而消失得無影無蹤。

五

那時候,我弄不懂大人世界的事情,但我知道,縣城裡並不都是“陽光燦爛的日子”。

父親很少談起六七十年代那些恩怨是非。我到今天這個年齡,多少可以想象到一個三十多歲的天真的讀書人,在那個時代會遭遇什麽樣的困惑和苦難。父親曾在《老照片》雜誌發表過一篇短文,記述他與縣城內一棟閣樓、一張古畫的因緣,以及閣樓和古畫被毀滅的歷史,從側面透露出他與那座城、那個時代的不協調,乃至衝突(《禦墨樓及順治賜像》,《老照片》第三十輯,山東畫報出版社,二零零三年)。

其他的事,不說也罷。

六

父親於一九三七年生於安丘土山村。按照家譜,他是六十七世。家譜中還說,兩千年前,鄭家出了一位大人物,鄭玄鄭康成。我後來在曲阜孔廟東廡看到過鄭康成的牌位,是配享的先儒。據說早年鄭家貼春聯,年年都是“庭有余香書帶草,世承小技梨花槍”。“書帶草”典出晉人伏琛《三齊記》,稱鄭康成在不其城(今山東即墨南)南山中教書,山下長滿尺余長的草,堅韌異常,時人名之曰“康成書帶”。鄭板橋也自認為是鄭玄的後人,他有方閑章,文曰“書帶草”。梨花槍據說傳自宋朝開國大將鄭恩鄭子明。魯迅筆下,阿Q一高興就唱“悔不該,醉酒錯斬了鄭賢弟”,說的就是趙匡胤與鄭子明的故事。

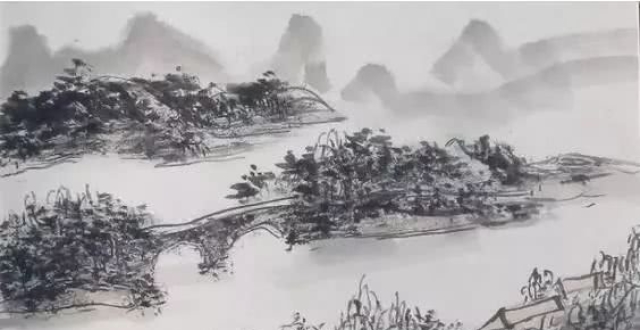

其實,這一切與父親沒有任何關係,他對童年最深刻的記憶是戰爭中荒蕪的土地,以及肉體與精神的雙重饑餓。從大學時代起,他竭力掙脫這樣的背景。這就不難理解,為什麽蘇聯電影、乒乓球、素描以及只聽過很少幾次的交響樂,對他有著那麽大的吸引力。一九七七年,昌濰地區文化局組織所屬各縣的畫家,開發和利用濰縣楊家埠傳統年畫資源,進行新的創作。父親創作的《崢嶸歲月》幾易其稿,都擺脫不了俄羅斯巡回展覽派的影響。

一個偶爾的機遇,父親開始參加山東人民美術出版社組織的年畫創作班。那時的年畫融合了民國初年大都市月份牌畫的傳統,以豔麗的色彩和細膩的擦筆,表現農村和小城市民眾喜聞樂見的題材,亦中亦西,亦古亦今,亦土亦洋,然而又不中不西,不古不今,不土不洋。這是一個特殊時代的產物,在父親看來,擦筆年畫是對自己學院派理想的一種偏離,是向世俗趣味的屈服。但是,在遭受了多年變亂之後,能夠重新安下心來畫畫,這對他也是一種極大的安慰。

父親有著扎實的基本功,一旦掌握了新的技巧,畫年畫對他來說並不是難事。一九八二年,他的單幅年畫《大西瓜》出版,獲得了出人意料的成功,出版社一再加印,總印數高達五十四萬份。一九八三年創作的《我的力氣大》則入選第六屆全國美展,一段時間,還被小學課本採用。在後來的數年中,他陸續出版了十餘幅年畫。

《大西瓜》,1983年

二零零九年,我在布魯塞爾偶然買到德國Taschen出版社二零零八年版的《中國招貼畫》(Chinese Propaganda Posters from the Collection of Michael Wolf)一書,其中匯集了上世紀五十年代至八十年代大量中國年畫和宣傳畫。書的開本很大,其中一整頁是父親畫的《大西瓜》。最近在網上還看到這本書的“前身”,是二零零五年的年歷(Chinese Propaganda Posters, Taschen 2005 Calendars),封面就是父親的這幅畫。收集這些作品的人,無疑帶有“他者眼光”。也許時間上也是如此,要過很多年之後,我們才能重新審視這些作品的社會意義和美學價值。但在當年,對於父親個人來說,藝術理想與現實之間的猶疑與選擇、矛盾與喜悅,確實難以言表。

七

父親從小體弱多病,及長又嗜煙好酒,性格耿直,不善曲與委蛇。他年輕時受到許多磨難,固然多出於時代和環境原因,但也與他的性格不無關係。

一九八八年,失散四十年、遭遇九死一生的伯父,從台灣返鄉探親,父親的精神面貌為之大變。隨著年紀的增加,他越來越寬厚藹然。他和母親搬到新居後,家中總是高朋滿座,東鄰西舍也都很快成為他們的朋友。近年來,父親戒掉煙酒,身體狀況居然比一些同齡人好得多。

父親大學時代師從關有聲、於希寧、黑白龍等先生,這些老師均以水墨花鳥見長。父親畫了幾十年人物畫,退休後無力從事大型的主題創作,便回到了年輕時從老師那裡所學的花鳥畫上,每日以梅蘭竹菊自娛。這些畫,絕大部分隨手散去,成為親朋好友的收藏。即使有人拿去轉手出售,他知道了,也不在意。

和風

二零零六和零八年,父親兩次患血栓,傷及雙目。命運又跟他開了一個不大不小的玩笑,他僅有一隻眼睛留下了微弱的光明。但不久,他又開始提筆畫畫,自署“瞽翁”。視覺的弱化,是心靈的解放。他的一些老朋友說,他的畫看上去比以前更為自由。

父親年輕時喜歡去外地出差,借機看畫展、買書、看電影;如今,卻越來越不願離開這個小城。他以模糊的視線辨認著城內熟悉的街道,借著對方的聲音與老朋友們打招呼。

人們叫他老鄭、鄭老、大爺、爺爺……

鄭岩先生父母合影(2010)

八

少年時代,我也瘋狂地迷戀畫畫。有一次,父親告訴我,等我將來讀了大學,也學了畫,他會把維納斯鉛筆交給我去用。但等要報考志願了,父親卻堅決反對我學畫,理由是,畫畫受窮,受苦,還會惹是生非。我最終沒有圓自己的畫家夢。

上個月初的一天,我陪著在中央美院讀大二的女兒小語到波士頓馬薩諸塞大街的畫材店挑選筆和顏料。店中的商品琳琅滿目,女兒對許多品牌及其性能了如指掌。我忘不了維納斯鉛筆,默默地轉了幾圈,卻沒有找到。

妹妹的女兒伊諾讀中學了,也喜歡畫畫。我想,還是應該把半盒鉛筆的故事講給小語、伊諾,以及我的侄子以恆。

二零一三年八月六日

於美國薩默維爾寓所

END

本文原載鄭岩《看見美好——文物與人物》,人民美術出版社,2017年。感謝鄭岩老師授權活字文化!

活字文化

成就有生命力的思想