播放GIF

播放GIF

腹部是百病之源!

縱觀許多肥胖人士,大腹挺挺、走路艱難、百病叢生。特別是胖人要降糖、降脂、降壓,治療都非常困難。

為什麼說腹部是百病之源?根據經絡分布的規律,《黃帝內經》講:「手之三陰,從臟走手;手之三陽,從手走頭;足之三陽,從頭走足;足之三陰,從足走腹。」

根據十二經脈這種分布規律,不難發現人體有一個天大的奧秘:陰經與陽經在手足交接,陽經與陽經交接在頭部,而陰經與陰經交接在腹部。

根據中醫觀點:陰屬寒,寒則凝的定律。

腹部正是六條陰經聚會的地方,所以腹部是先天最容易寒凝的地方,猶如中國的北方一樣。根據寒則凝的定律,寒凝最容易使有形的物質特別是脂肪凝結積聚。

俗話講:冰凍三尺,非一日之寒。所以腹部往往是首先形成肥胖的根源,長此以往,痰濕瘀毒、脂肪寒凝積聚於腹部,堵塞經脈,造成經脈不通,氣機升降不暢,嚴重影響了經脈正常運行,腹部越積越大,甚至久積成病。

所以說腹部積聚的形成便成為了萬病的根源。

腹部為啥這麼重要?!腹部是人體生命點的重要部位,任何動植物都有一個至關重要的生命點。

就像水稻扡秧時把根撥斷了許多,把葉子割去了一半,水稻反而生長的更好,俗話說,枯木逢春,老樹發新枝。但是只要你把生命點破壞了,這棵植物很快就會死掉。

人體腹部也有這樣一個至關重要的生命點,誰一旦傷害了它,就會出現許多莫名其妙的怪病和所謂的奇難雜症。

那麼,人體經脈氣血運行的根源在哪裡呢?為什麼人體的生命點這麼重要呢?人體的生命點究竟在什麼地方呢?

中醫養生根據沖任督三脈循行的規律。沖任督均起於小腹之內胞宮之下,形成「一源三岐」的人體生命點。

任脈有統化全身各陰經,主管五髒的作用。

-

督脈有總督全身各陽經,主管六腑的作用。

沖脈有總領全身氣血的作用,在任督的共同調節下,通過經絡營養全身五臟六腑。

所以,小腹之內胞宮之下的人體生命點——腹部就顯得至關重要,為什麼稱它為生命點?因為它是人體經脈氣血正常運行的源頭。

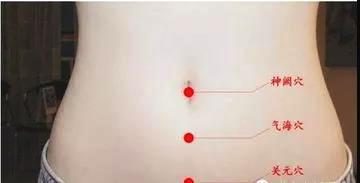

肚子上的幾個救命穴 01 肚子上的長壽大穴——神闕穴

腹部常用的保健穴有很多,我首先來講講神闕穴。

從字面意思上來看,「神闕」就肯定是個非常重要的穴位。為什麼我會這麼說呢?因為在中國只有最重要的才會封之為神呀!

艾灸神闕的方法有很多,艾條灸、艾炷灸都可以。艾條直接熏烤的話,要注意距離,把控溫度,以免燙傷。如果艾炷灸,只能做隔物灸,隔鹽或者隔薑,但也要注意燙傷風險。

當然,如果想方便輕巧,那就用灸大夫智能艾灸儀施灸,將灸頭貼在肚臍眼上,調好溫度時間就行了。溫度以自己感覺舒適為主,時間建議30-50分鐘。

艾灸神闕,可以治療中風虛脫,四肢厥冷,風癇,形憊體乏,繞臍腹痛,水腫鼓脹,脫肛,瀉痢,五淋,婦女不孕等疾病。

如果是想治病,那麼可以每天灸一次神闕穴,大概灸10天以後,可以休息3~5天,然後再做下一次艾灸。一般來說,做肚臍的溫和灸需要20~30分鐘的時間。

如果只是單純地保健,就不用連著灸10天,隔三五天再灸10天,只要能堅持一個月灸一次就可以了。

02 延年益壽的氣海穴和關元穴 氣海穴

氣海穴,從它的名字我們就能體會到,這個穴是我們全身的氣聚集的地方。所以氣海也是個補氣特別好的穴位,虛脫、形體羸瘦、臟氣衰憊、乏力等氣虛病症,都可以艾灸氣海穴。

有人可能不理解氣虛是怎麼回事,如果我們一上樓就喘,上兩層樓就走不動了,這就說明是氣不足,也就是氣虛。

灸氣海穴不僅可以治療氣虛,還可以治療氣逆,也就是我們平時說的氣亂,比如有些人老打嗝,這在中醫被稱作呃逆。呃逆主要是由於胃氣上逆動膈而成。可由飲食不節,胃失和降,或情志不和,肝氣犯胃,或正氣虧虛,耗傷中氣等引起。

還有一些更年期的女性朋友也容易出現氣機逆亂,主要表現有煩躁、易怒,其實這也是屬於氣機不暢,這種情況也可以灸氣海穴。

關元穴

氣海穴再往下一點是關元穴,它的作用和神闕穴有點像,都是溫中補陽的穴位。但神闕穴溫中的作用更強,就是治療胃腸疾患的作用更強;而關元穴補元陽的作用更強,什麼叫補元陽呢?就是補腎陽。

腎陽虛的病人會出現哪些癥狀?腎陽虛的人最常見的癥狀就是腰腿痛,或者腰酸、沒勁;男性腎陽不足的話,性功能可能會有問題。關元穴就是一個善於補腎陽的穴位。

女孩子中很多人都有月經不調的毛病,或月經不來,或月經延期,這些都可以通過灸關元穴來調理。只要覺得陽氣不足,氣血不暢都可以灸這個穴位。

只要覺得是虛的病症,都能艾灸關元和氣海;如果有喘不上氣,或者自覺吸氣吸不到底的時候,也可以灸這兩個穴位;如果我們身體不虛,為了讓自己更強壯,也可以常灸這兩個穴位。

關元和氣海這兩個穴位是人體保健非常重要的穴位,我們常灸這兩個穴就可以強身健體,延年益壽。

03 專治脾胃問題的中脘穴

艾灸中脘穴有什麼功效呢?艾灸中脘穴可以保養脾胃,還可以通腹降氣。

其實我們看它的位置就能知道它的功效,中脘穴的位置和胃很近,所以這個穴位主要可以治療一些脾胃疾病,比如腹脹、腹瀉、腹痛、腸鳴、反酸、嘔吐、便秘等,此外對食慾缺乏、目眩、耳鳴、青春痘、精力不濟、神經衰弱等因脾胃不和引起的病症也很有效。

只要是脾胃不好,都可以艾灸中脘穴來治療。中醫認為脾胃是「後天之本」,所以脾胃對於人的身體很重要,而艾灸中脘穴就是一個比較好的健脾胃的方法。

艾灸時,首先要注意不要燙傷皮膚:

做艾條灸時,隔一段時間就要抖一下燃燒端的灰燼;做艾炷灸時,要及時更換艾炷。

還要注意的一點,就是一定要護住剛灸完的地方:

因為剛灸完的地方一定很熱,有的人不注意,穿得很少就可能著涼了。艾灸溫通的效果很好,艾灸以後皮膚的毛孔是打開的,如果不注意保暖的話,寒氣就很容易進入到體內,這樣反而達不到治療的目的了。

什麼是「冬病」,為什麼要「夏治」?

別躲在空調房了,夏季出汗是養生好方式,抗病菌、防結石、改善血液循環

有一個穴位,30歲之前最好不要灸,尤其是小孩子!不可不知~

夏天艾灸一日,勝過冬天兩三日!簡直是慢性病患者的福音~

拍打這個地方,能拍掉100多種疾病,睡前做一次,好得不得了!

科學養生,長壽康寧

保健養生號中的一股清流

TAG: |