當城市的概念出現時,就注定有些東西會被遺失。現代化的城市,大同小異,一扇扇玻璃小窗整齊羅列起來的的高樓、沿街相似形狀的路燈和綠化帶、連被開辟出來的旅遊景點也都能找到相似的模板。

但北京還是有一點點不同的,不同的便是那些古老的城牆和城門,他們沉默地講述著歲月雕刻的滄桑。

借異鄉人之眼看到遺失的城市之美

《北京的城牆和城門》不是一本枯燥的建築學著作,它是一個異鄉學者面對古老東方文化的仰慕與哀歎。“這些令人歎為觀止的城牆與城門,這些北京城豐富輝煌歷史的無聲記錄,他們還能屹立多久呢?”當喜龍仁看到京漢鐵路穿牆而過、張勳複辟的彈孔清晰可見、垃圾和廢棄物堆滿西南城牆時,他清楚的知道,這只是個開始。

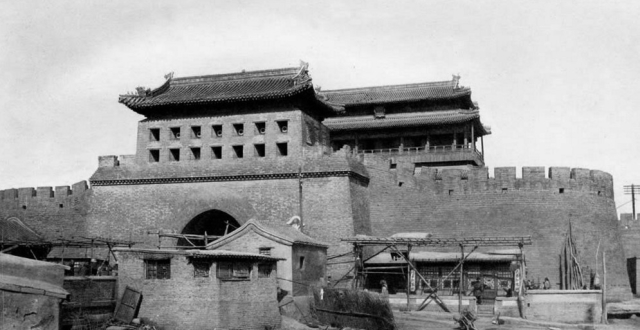

▲西直門南側所見城門全景

在《美的沉思》中蔣勳寫到長城。“這個‘文化符號’的秘密,不是以偉大的姿態來樹立永恆的形象,卻是“纏”住時間,它的不斷延續使它將自己變成時間。它的偉大不在於任何一個片段的特殊,而在於那強韌的延續。”這些北京的城牆和城門亦如此,他們在輝煌與頹敗中變成了時間的載體。如今,書中的座座城樓多數早已不在,那些在和平年代被拆除的城牆和城門帶走了一段長長的歷史時光。

奈保爾談起印度的時候犀利的指出“正是通過歐洲之眼,印度才看見了她的遺跡、她的藝術,幾乎每一個寫到印度藝術的印度人,都擺脫不了要引用歐洲讚美者文章的俗套。”如今的我們也要借助一個異鄉人的眼,才能看到遺失的城市之美。何其悲哀,又已是萬幸。

城牆是中國人根深蒂固的依賴

在現代化的城市還沒有出現之前,中國人一直生活在一座座的城牆與院牆之中,常常習慣性的忽視了對於圍牆的依賴感:

“人們對長城的普遍印象是:它就像中國其他建築一樣在自然坍毀,而且千百年來沒有什麽實際用處。這完全是一種誤解,而且是中國人自己的誤解。長城是中國為數不多保存完好的古建築之一。歷代以來,它屢經修繕和翻建,直到近代作為邊界防禦工事地位仍舉足輕重。事實上,長城最充分而持久地反映了中國人對圍牆建築根深蒂固的依賴。

是那一道道交接的圍牆、相連的城郭,形成了中國每一座城市的架構。圍牆環繞著城市,把它分成一個個區域,與其他建築相比,它們更能反映中國城市的特徵。在中國北方,沒有一座城市沒有城牆。“城市”和“城牆”兩個詞都用到“城”字,就真實地說明了這種情況。沒有城牆的城市就像沒有屋頂的房子一樣,是不可想象的。

一個居住區,無論面積多麽廣闊、位置多麽扼要、管理多麽得當,如果沒有城牆環繞、沒有城牆來劃定界限,都算不上是傳統意義上的中國城市。就像在傳統中國人眼裡,上海—這個現代中國最重要的商貿中心—就不是一座城市。對他們而言,它只能算是一個從漁村發展而來的居民區和大型商業中心。同樣,在中國傳統觀念中,其他幾個不設圍牆的新商埠也不能被稱為“城”或城市,無論現在民國政府怎樣稱呼它們。”

▲哈德門門樓以及在甕城中等待火車的人們

圍牆建築是中國城市最基本的組成部分,大到城樓小至村落,那些把人們生活規整的聚集在一起的圍牆,是歷史衝擊中殘存的生活見證:

“城牆的確是中國城市最基本、最引人矚目、最堅實恆久的組成部分,不僅省城和州府有城牆,中國每一個聚居區,甚至小鎮和村落都有圍牆。在中國北方,我幾乎沒見過一個村莊—不論規模大小、歷史長短—它的草房和馬廄會連一道土牆或類似土牆的東西都沒有。無論一個地方多麽貧窮偏僻、一間土房多麽破舊、一座寺廟多麽殘敗、一條下陷的路線多麽汙穢泥濘,它都會有牆垣,而且這些牆垣比鎮上和村裡的其他建築都保存得更為完好。

我曾去過中國西北部一些被戰爭、饑荒和大火摧毀的城市,那裡的房屋悉數坍塌,荒無人煙,但四周的城牆、城門和城門上的望樓卻保存下來。它們比城內的其他建築更耐得住火災和兵戎的摧殘,屹立在那裡,成為昔日盛景的豐碑,在一片頹敗和荒涼中顯得格外觸目。”

城門是一座城市的嘴巴

城市的建築之美不在於一磚一瓦,在於生命的互動與見證,喜龍仁的筆下北京的城門是生動的、鮮活的、是整個城市的脈動:

“城門可謂是一座城市的嘴巴,它們是這座容納著五十萬以上生命的城市得以呼吸和言語的通道。全城的命脈都集中在城門處,進出城市的所有生命、物品都必須經過這些狹窄的通道——不僅是人、車、畜,還有思想與欲望、希望與失望,以及婚喪儀禮所蘊含的生與死。在城門處,可以感受到全城的脈動,似乎整個城市的生命和意旨都在這些狹窄的通道中流淌——這種脈動賦予了這個極其複雜的有機體以生命和運動的節奏,而這個有機體的名字叫北京。”

於是在面對重新規劃和修繕的前門時,喜龍仁相當直率的表示:

“雄偉的古城門建築群,曾是出入皇城的主要通道,也是連接皇宮禁苑與平民城區的重要樞紐,而現在的前門只能算是其恢巨集舊建的一個殘破的替代品。”

而城市的繁華與孤獨從未改變。在前門的繁華街景的背景裡,是乞丐和流浪者的孤獨:

“我曾見過北京最醜陋肮髒的乞丐和懶漢,聚集在前門古老的券洞中——而這是整個城市最核心的地帶。”

高大直聳的城門,也有溫情的一面,默默庇護著往來匆匆的旅人:

“這裡(西便門外)曾是趕驢人最便捷的歇腳處,因為屋前植有俊美挺拔的洋槐,濃蔭如蓋,遮蔽著石階和平台,在白牆和炙熱的路面上投下躍動的影子,不需要再像城內那樣搭建帶草墊的竹架,大自然以斑駁的光影和輕聲作響的綠葉,提供了有效而美麗的庇護。當然,這種陰涼閑適隻屬於春夏;天一冷,這一帶就變得單調淒涼,只有每日出入於滿布歲月印跡的古城門的駝隊,能給它帶來一絲生氣。”

▲北牆城邊休憩的駝隊

在城市喧嘩與騷動的人流之外,也還有隱藏在西南一隅的世外桃源:

“右安門又稱南西門,總體上比左安門保存得更為完好。從這裡開始,眼前展開一幅少有的美麗自然風光—沒有現代鐵路和汽車的干擾,保持著田園的寧靜。參觀這座城門,就是為了領略老北京生活中讓人向往的鄉村野趣。得經過一片古老村莊般的城區和一片燕麥地和高粱地才能到達這裡,一路讓人感覺仿佛在時空上都遠離了現代都市的喧囂。”

始建於元,重建於明,延續於清的北京城,不僅被中外學者視為建築史上的奇觀,更被看成“一個偉大文明的頂峰”,城牆則見證了這座非凡都市的大半部歷史。

當瑞典漢學家喜龍仁飽含熱情與哀歎地記錄下北京的城牆和城門時,這些殘存的物證、塵封的光影,便與滿布歲月痕跡的古跡頹垣一起,銜接起歷史的斷章,成為了北京城輝煌往昔的無聲記錄並且警醒著我們那段被遺忘的記憶。

作者: [瑞典]喜龍仁

譯者:林稚暉

出版社:新星出版社

版權說明:

本文版權歸新經典公司所有

圖片來自網絡/本期編輯:栗百萬