作者:劉瀟

編輯:咖喱

2018年,正在籌備博士論文選題的陳龍,在無數次路過北京中關村繁忙交雜的路口時,注意到了一個群體的存在。

一輛輛疾馳而過、有時甚至是逆行闖紅燈的外賣電瓶車,來往穿梭在行人、機動車之間,騎手們邊看手機軟體導航,邊爭分奪秒搶時間。而這樣的騎手,奔走在全國大大小小的城市馬路上,每天每夜為全國幾億人口送去熱餐食。雜亂中又顯得秩序井然。

陳龍腦袋裡開始思考一個問題:是誰在控制他們?

陳龍的專業是勞動社會學,而勞動社會學中最核心的部分是提煉出看似雜亂的外表下的“勞動秩序”。

為了解開這個疑惑,也為了完成博士論文,陳龍決定“深入虎穴”一探究竟,在這個龐大的系統中親自感受一把被“控制”的感覺。他加入了中關村的一家外賣騎手團隊,每天送外賣,花了5個半月時間進行了一次“臥底式”田野調查。

從起初太累不適應,到慢慢摸索經驗進入狀態,等陳龍發現自己快到停不下來時,他已經“上癮”了,即成為外賣平台“數字控制”下的一個新“俘虜”。

陳龍將自己的經歷和發現寫成一篇長達 23 頁的論文,題目為《“數字控制”下的勞動秩序——外賣騎手的勞動控制研究》。論文發表在《社會學研究》之後,再次引發網絡對於近些年不斷觸及民眾敏感神經的外賣行業的關注。

《環球人物》記者聯繫到論文作者陳龍,對方表示,希望自己的研究發現可以激發網絡對外賣行業和資本數字平台更多的討論,而不是將關注點放在他本人身上。

“控制”與“反控制”的較量

陳龍加入的騎手團隊算得上系統中的一支“標兵”。站長曾自豪地說:“咱們團隊稱得上全國單量第一的外賣團隊。如果說全國的外賣團隊看北京,那麽北京的外賣團隊就要看咱們了。”

從2018年3月初到8月中旬,陳龍開啟了他長達5個多月的“外賣生涯”。第一天,他累到虛脫,卻隻掙了72塊錢。但很快他就習慣了,一天能跑30、40單,甚至冒出了讓自己都害怕的想法——如何能讓平台再給自己多派幾單。

用陳龍的話來說就是“極限被撐開了”。

他親身感受到了自己對平台的依賴,這是“數字控制”給他的最初感覺,也是剛成為騎手時的“蜜月期”。

但很快,在“極限被撐開”以後,他發現,隨著自己的“胃口”越來越大,追求的業績越來越高,平台與他的矛盾也就越來越大。

外賣騎手與算法平台鬥智鬥勇的故事,到這裡才剛開始。

騎手作為人,最擅長的是積累經驗。在經年累月的送餐中,陳龍從老騎手那裡發現了一個訣竅——“掛單”。

一般來說,平台要求騎手一收到取餐提醒就要去餐飲商戶取餐,不得有拖延。老騎手們往往選擇不立即向平台“確認取餐”,而是選擇“報備”,意思是“這單我可能會晚到”,提前交付少量罰金。這樣騎手便不用馬上趕往餐廳取餐,而是等待系統派發更多同一方向的訂單,收集滿幾單後,騎手再統一取餐。如果能夠按時送餐,“報備”解除,罰款也會撤銷。這種方式被行業內稱為“掛單”。

但這樣做就有可能導致送餐延誤。為防止因送餐延誤帶來的懲罰,騎手們發現在餐飲商戶附近500米的範圍內即可向平台“報備”,而不用真正進店。這樣,就既能送多單,又不會因遲到而罰錢。

然而,這種做法很快被平台“識破”,平台修補了這個bug,騎手們靠“掛單”多賺錢的方法行不通了。

陳龍在論文中總結:通過“報備”延長因“掛單”而延誤的配送時間,既是騎手工作自主性的表現,也是騎手反抗平台系統“數字控制”的體現。

靠撿漏多接單的方式行不通,騎手們只能想辦法從爭分奪秒的送餐過程積壓時間。

陳龍曾經常去人民大學送餐。學校規定騎手們只能從北門進出,但北門有時離送餐目的地很遠,他便停下電動車,小跑從一個側門進入,抄近路,大大縮短了送餐時間。盈余出來的時間,他可以選擇休息一會或是多接一單,大大增加了自主性。

可這個自主性也很快被平台“征用”。平台監測到了這個現象後,利用大數據發現這一路段的送餐時間普遍盈余,便會立即修補bug,再次縮短規定的送餐時間。

很快,平台進一步要求騎手們“提速”。2018年6月的一天,系統大調整:縮短所有送餐時間。

那天陳龍所有訂單都遲到了。不僅是陳龍,那天大批騎手都超時了,許多騎手在微信群裡大罵平台。

外賣公司系統大調整的代價由騎手買單。一旦超時,騎手輕則白跑單或者罰錢,重則停號。停號意味著騎手半天至一天不能跑單,還得去做線下培訓。

為了避免被罰款甚至封號,第二天,騎手們不得不再次突破極限,更快地奔跑起來。

陳龍發現,一切的經驗和撿漏行為,在平台面前,都是“小兒科”。平台系統通過大數據總能發現更多可利用空間,從而進一步壓縮騎手們的自主性,加強控制力。

被迫學會“自我控制”

在“投身”外賣隊伍之前,對飛奔於大街小巷的外賣隊伍所構成的龐大複雜的“勞動秩序”,陳龍百思不得其解。

親身體驗之後,他明白了背後的運行規律:正是有一套數據支撐的系統(他稱其為“數據控制”,現在更多的說法為“平台算法”),把全部東西都納入到了可以計算的程度,才能實現對龐大的送餐隊伍和流程進行高度的控制和精準的預測。

在理解了外賣平台的“數據控制”之後,他以馬克思的技術控制理論為基礎,進一步分析“數據控制”背後更深層次的社會學。

在論文《“數字控制”下的勞動秩序——外賣騎手的勞動控制研究》中,陳龍總結,外賣平台主要發展“組織技術”來維持其“數字控制”。“數字控制”靠兩方面來管理騎手們:一是對送餐環節監控、督促、懲罰;二是為提高騎手效率,設計激勵模式。

對送餐環節監控、督促、懲罰可以讓送餐員回到“正軌”,陳龍指出:“對騎手的過程控制更多地被轉化成了結果控制。如果騎手沒有按照預計的時間和路線配送,來自消費者的督促(通過平台軟體“催單”或直接打電話詢問騎手遲到或偏移配送路線的原因)會讓騎手重新回到平台系統計算的時空規劃中。”

但僅僅靠“督促”會讓騎手們失去跑單動力。於是平台又設計出一種激勵模式——“超額遊戲”。

關於“超額遊戲”,陳龍寫道:“超額遊戲”使工人控制自己的機器而不是被其控制,這提高了他們的自主性,所以“遊戲成為獲得相對滿意,或者馬爾庫塞所稱的壓抑滿足的一部分……這種需要的滿足不僅再生產了‘自發的奴役’(同意),也產生了更多的物質財富”。

平台越來越“完善”,騎手們也越來越累。

騎手遠沒有看上去那麽自由。“極限被撐開”的背後,是騎手越來越狹小的自由度:平台一方面以升級獎勵讓騎手主動跑更多單,另一方面以嚴格的懲罰措施讓騎手“步步驚心”——結果是騎手“越跑越快”,工作時間越來越長,在客戶差評、惡劣氣象、擁堵交通等不利因素中忍氣吞聲。

馬克思曾總結,工業革命進程中,工人們開始反抗機器的控制,甚至還有將發明人秘密勒死或溺死的。

可是在這個反傳統的平台模式中,騎手們看不到傳統意義上的老闆,能看到的只有客戶的差評和平台的懲罰措施。

看不到“老闆”意味著騎手無法將憤怒集中到某個對象身上。通過研究,陳龍發現:數字控制不僅削弱著騎手的反抗意願,蠶食著他們發揮自主性的空間,還使他們在不知不覺中參與到對自身的管理上,學會了“自我控制”。

行業難題如何破?

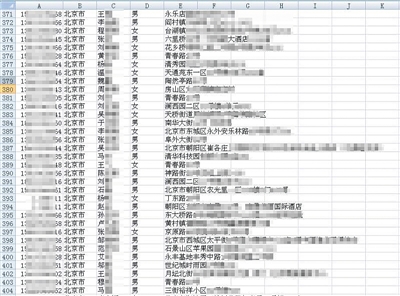

來自美團公布的《2020年上半年騎手就業報告》顯示,美團的騎手總數達到295.2萬人,覆蓋超過1500座城市,覆蓋人口達2.5億。而餓了麽蜂鳥即配官網顯示的騎手數量則為300萬人。這意味著,全國有至少600萬外賣騎手,而且這支“騎手大軍”隊伍仍在不斷壯大。

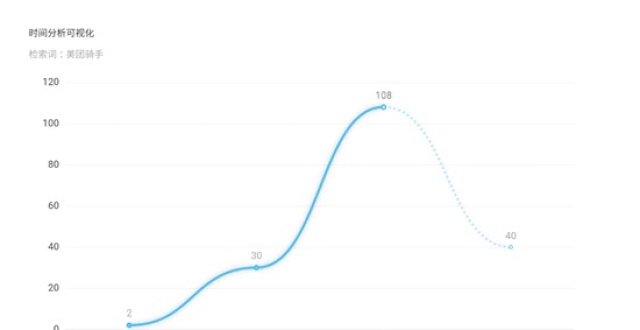

而為了爭奪市場、獲取可觀盈利數字,面對龐大的騎手隊伍,資本方則變得越來越癡迷於“數字控制”。數據顯示:2016年,3公里送單限時最長1小時;2017年,被壓縮到了45分鐘;2018年,又變為39分鐘。

騎手們在這種冰冷數字的控制下,只能苦苦掙扎,繼而催生出諸多問題。2017年上半年,僅僅是上海市警察局交警總隊提供的數據顯示,在上海平均每2.5天就有1名外賣騎手傷亡。有評論稱,“外賣騎手已經成為高危職業”。

2020年9月,一篇文章《外賣騎手,困在系統裡》刷屏社交網絡。文章指出,外賣騎手被算法裹挾,系統限定的送餐時間越來越短,在算法與數據驅動下,疲於奔命,引發了公眾對外賣平台規則的廣泛質疑。

外賣平台餓了麽和美團相繼作出回應,表示將很快調整系統進行改進。美團表示,將馬上優化調度系統,給騎手留出8分鐘彈性時間,讓騎手在路口放慢一點速度。餓了麽表示,將盡快發布“多等5分鐘或10分鐘”新功能,鼓勵消費者多給騎手一點時間;同時對部分優秀騎手提供獎勵機制和個別訂單超時免責。

但上海市消保委相關負責人稱,鼓勵消費者“多等5分鐘”在邏輯上有問題,外賣騎手的關係,是與企業的關係,外賣騎手相關的這些規則也是企業來定,即平台定,消費者在平台下單,商業行為也是針對平台產生,平台責任並不能轉嫁給消費者。

今年4月底,北京人社局副處長王林體驗送外賣的新聞再次刷爆網絡。新聞中,王林12小時完成5單送餐,僅拿到41元快遞費。他感歎:這個錢太不好掙了。

5月10日,上海市消保委約談美團,要求美團在平台經營過程中要摒棄唯流量思維,要從保護消費者和騎手合法權益的角度,真正落實平台主體責任。

對於受困“算法”下的外賣騎手,如何改變他們的現狀?平台、資本、消費者、監管機構之間還在不斷拉扯。

但可以看出,不管是政府部門,還是社科研究機構,對外賣行業的關注度都在加強。《外賣騎手,困在系統裡》的報導應運而生,陳龍博士這樣的研究者加入,更多民間行為已經開始“進場”,資本方通過“數字控制”騎手這種反人性的商業模式,或許很快將難以為繼。