前

言

20世紀30年代,美國大平原地區爆發了規模巨大的沙塵暴,當地人民被迫吞下之前開墾草原的惡果,土地荒廢,牲畜死亡,佃農流離失所。飽含人文關懷的諾貝爾文學獎得主約翰·斯坦貝克正是以此為背景,創作了反映當時美國農民之憤怒與絕望的不朽篇章《憤怒的葡萄》。然而,這本小說是否充分符合史實?斯坦貝克對生態環境的真正思考又是怎樣的?西北師范大學高祥峪老師的這篇文章將從環境史的角度出發,為我們的解讀提供嶄新的思路。

作者簡介

高祥峪,男,史學博士,西北師范大學文史學院講師,主要研究方向為美國環境史。

《憤怒的葡萄》與美國1930年代的大平原沙塵暴

文 | 高祥峪

二十世紀三十年代,美國大平原地區爆發的沙塵暴對美國文化產生了深遠影響,影響之一是著名作家約翰·斯坦貝克據此創作了《憤怒的葡萄》。筆者注意到這部小說雖然深刻地反映了當時的現實情況,其具體描寫卻與史實頗有出入,本文嘗試在解答這一疑惑的同時,用環境史的研究方法解析小說中的生態背景,評析斯坦貝克的生態思想。

1.

斯坦貝克對人與自然的關係有著深刻的認識。他不僅深入了解過大自然,“在大學求學後期和在塔霍湖作為看管人時所居住的木柴間都比梭羅在瓦爾登湖的居所更小、更原始”[1],還積極思考人類在大自然中的地位。在史丹佛求學期間,英語專業的斯坦貝克曾申請上一門有關人體解剖學的課程,其理由是“想了解人類”,他認為“人類只是諸多物種中的一種,將來某一天,當人類從地球上消失時,一些別的物種會取代其位置”[2]。

斯坦貝克對人類的認識有著近乎生態學的考慮,在《憤怒的葡萄》這部著作中,他的筆觸甚至超出了生態學理論關注的範圍,把大平原的生態災難——沙塵暴——放在了更宏大的社會經濟背景中進行考察。沙塵暴源於白人的介入打破了該地區原本就脆弱的生態平衡。在大平原地區,種植的小麥取代了荒野的野草,各類經濟農作物不斷地擴張,這固然是一種生態變遷,但斯坦貝克探索的卻是它背後隱藏的社會經濟因素。當時移民們所進行的西進運動,改變的不僅是渺無人煙的荒野,還有人類社會的經濟結構和生產方式。

斯坦貝克把故事開始的場景放在了俄克拉荷馬州,開篇即在“俄克拉荷馬的紅色原野和一部分灰色原野上”[3]出現了烈日當空的乾旱情景。俄克拉荷馬州是大平原州之一。大平原是美國的乾旱地區,在十九世紀七十年代之前,該地區西經100度以西曾一度被視為大沙漠,即使波濤洶湧的移民西進浪潮也未能吞沒這片沙漠,而是越過它,到俄勒岡、加利福尼亞等太平洋沿岸氣候適宜的地區去定居。乾旱是決定一個區域發展的決定性因素之一,三十年代於此肆虐的沙塵暴固然證明了現代美國農業文明有著巨大的生態缺陷,但即使是在生態上更具有穩定性的印第安文明也曾被乾旱逼迫得一度從此地退卻。

小說主人公約德的祖輩們是如何進入到這片自然環境如此惡劣的土地上的?斯坦貝克泛泛寫到“從前爺爺佔領這塊土地,他得把印第安人打死,把他們趕跑。爸爸出生在這裡,他清除了野草,消滅了蛇。後來遇到荒年,他只得借些錢。接著我們又在這裡出世了”(38)。但實際情況是,在美國內戰結束之後,白人才開始大規模地開拓大平原,他們不是消滅了蛇,而是消滅了印第安人賴以生存的北美野牛,改變了大平原的生態系統,驅逐了生活於此的遊牧的印第安人。而白人之所以能在大平原立足,進而把美國大沙漠變成豐裕的糧食產區是由於他們碰上了適當的時機,恰逢一個長期的乾旱期結束和一個新的降雨期到來。[4]不過,即便享有如此良好的天時之助,他們還必須認真對待乾旱問題,哈迪·坎貝爾的旱作技術就被用來盡可能地利用土壤中的水分。1930年代初,嚴重的旱災引發了沙塵暴v,使該地區陷入了困境,調查此問題的大平原乾旱地區委員會建議大平原的長遠發展要立足於建立一種抗旱的經濟體系。[6]所以,乾旱是大平原發展的重要背景因素,斯坦貝克在小說中對乾旱的描寫對理解故事背景具有特別重要的意義。在他筆下,烈日對玉米的曝曬是一種冷酷的折磨:“酷烈的太陽天天曬著,稚嫩的玉米葉子沒有原先那樣堅挺了;這些葉子起初變成弧形,隨後因為乾脈逐漸虛弱的緣故,每片都斜倒下去。後來到了六月,陽光更為酷烈。玉米葉子上的棕色線條擴展到了乾脈上。”(1)乾旱對玉米的無情屠戮被淋漓盡致地表現出來。

斯坦貝克對沙塵暴肆虐情況的描寫也並非完全文學虛構。當大風刮起,“最細的塵土現在已不落回大地,而是消失在逐漸變暗的天空中”(2)。這些隨風而逝的塵土使大平原地區的土地表層遭受了巨大的破壞:“到1938年,風蝕最嚴重的一年,1000萬英畝土地至少流失了5英寸表土;另有1350萬英畝至少流失了2.5英寸”[7],更嚴重的是被刮走的5英寸表土對農作物的生長至關重要。[8]

在小說中,玉米被風刮倒,事實上,現實情況更糟,農場主為此遭受了巨大的損失,“3月底[1935年],一場新的塵暴席卷了南部平原,毀掉了堪薩斯一半的小麥作物,俄克拉荷馬的四分之一,以及內布拉斯加的全部——500萬英畝全部被吹光了”[9]。在小說中,沙塵進到了室內,確實如此,堪薩斯州的農場主勞倫斯·斯沃畢達承認:“當風和土地都被刮起來的時候,密封的罐頭是唯一一種塵土無法穿透的容器。”[10]更為嚴重的是沙塵暴損害了大平原居民們的身體健康,“在堪薩斯西部的45個縣裡——那兒是沙塵暴最劇烈的地區,因嚴重呼吸道感染而死亡的比例是9.9/10000,而全州的平均比例是7/10000;嬰兒死亡率是8.05/10000,全州的平均比例是6.23/10000”[11]。沙塵暴過去後,“馬兒來到水槽邊,用鼻子撥開水面的塵沙喝水”(4),在30年代,大平原的牲畜除有的被沙塵嗆死外,總體上還面臨著缺乏飼料的危機。

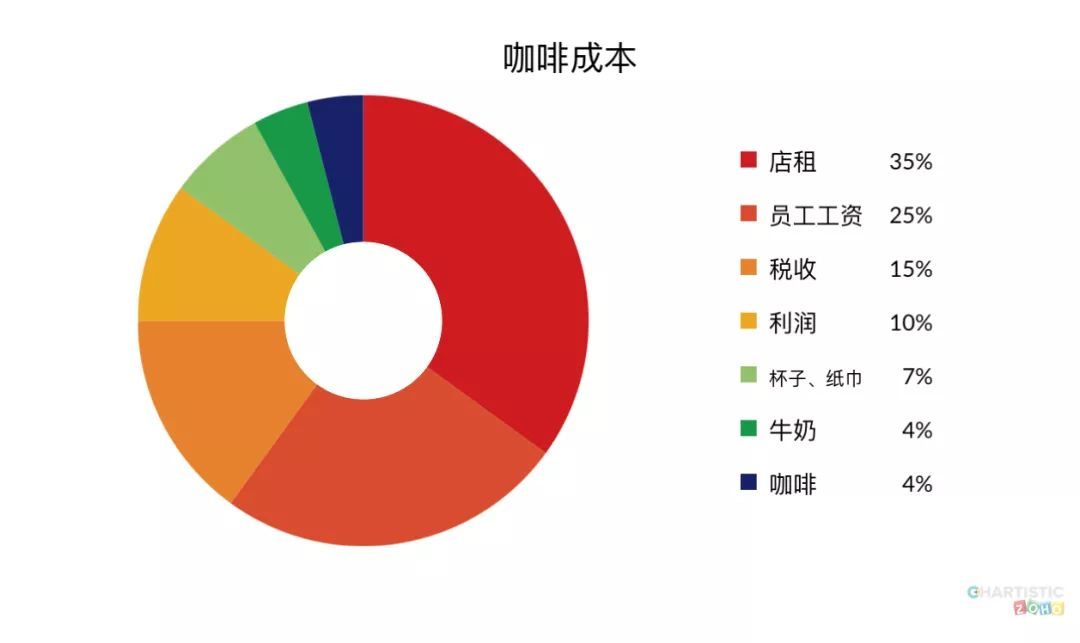

在斯坦貝克筆下,一再被提及的農作物主要是玉米,被曝曬的是玉米,被塵土撲打的也是玉米,最後被刮倒在地的還是玉米。但事實上,在三十年代,沙塵暴地區的主要農作物不是玉米,也不是小說中曾經提到過的棉花,而是小麥。在大平原地區,原本存在著多樣化的農作物生產體系,其主要農作物有棉花、大麥和黑麥、燕麥、玉米、小麥、高粱和乾草。[12]從1880年到1930年,這八種農作物的生產情況如下表所示:

可見,在大平原的發展過程中,小麥種植逐漸在諸多農作物生產中確立了主導地位。從二十世紀初起,沙塵暴地區逐漸成為美國著名的小麥種植地帶,受沙塵暴之害的難民也主要來自小麥種植地帶而非玉米種植地帶。另外,大平原地區原本生存著各種草類,有利於拓荒者因地製宜發展放牧業,但是日益卷入資本主義市場經濟的農場主們出於經濟收益而選擇了種植小麥,因為“土地用於放牧時,每英畝估價約為10美元,當用於種植小麥時值100美元,會有貸款抵押利息和增加的稅款要支付;但是一次好的小麥收成所產生的收益相當於飼養牲畜10年所賺的利潤,誰又足夠睿智能夠看清未來”[14]。最終決定大平原農業發展模式的不是該地區乾旱少雨的自然條件,而是以追逐利潤為目標的資本主義市場經濟,它無視土地的生態屬性,或者說“自然的機能上的相互依賴性在這種經濟核算中也被打了折扣”[15],結果導致大片的草地被開墾為麥田,為三十年代沙塵暴遮天蔽日的爆發創造了條件。

2.

斯坦貝克在書中對先進的機械化生產工具——拖拉機——做了詳細的描寫。他把拖拉機比作“巨物”(40-41),用悲愴的筆觸寫到:“土地在鐵的機器底下受苦受難,在機器底下漸漸死去;因為既沒有人愛它,也沒有人恨它,既沒有誰為它祈禱,也沒有誰詛咒它。”(42)美國農業機械化的推進在斯坦貝克筆下不是文明在勝利地進軍,而是在上演一出悲劇。

拖拉機對大平原農業發展具有特別重要的意義,它的巨大優勢之一是驚人的功效,斯坦貝克也承認“一個人開一台拖拉機能代替十二三戶人家。只要付給他一些工資,就可以得到全部收成”(37-38)。大平原的氣候不利於發展農業種植,但是,“塵暴地區廣闊而平坦的土地特別適合機械化的耕作”[16],當時,美國總統富蘭克林·羅斯福承認在大平原從事農業生產時,“依靠出現的現代化機器和一些資本,你能夠在野牛草草地上犁一條十英裡長的溝之後才轉彎”[17]。農場主挾地利之便,積極利用拖拉機和聯合收割機擴大農業生產,大平原乾旱地區委員會認為:“在二十世紀,先進高效的耕作、種植和收獲機器使得在不增加勞動力的情況下能夠耕種更大面積的土地。”[18]機械化給大平原的農業生產帶來了極大的競爭優勢:收獲一英畝小麥,“在全國範圍內平均需要六小時,而大平原上一些最先進地區只需要三小時”[19]。大平原地區因而出現了資本主義農業企業,他們按照工業企業的經營邏輯行事,“在平原的每一個部分都有這樣的先導者,他們熱誠地相信工業資本主義的方法正是土地所需要的”[20]。

在斯坦貝克筆下,這種農業企業與銀行資本結合以後變得極具擴張性,因為“銀行這怪物非經常有盈利不可。它不能等待。它會死的”(37)。大平原的小麥生產建立在機械化基礎上,以追求利潤為導向,它忽視了農業生產中最基本的因素——土地的生態屬性。這種農業生產方式體現了美國環境史學家唐納德·沃斯特所說的“按照資本主義精神所教導的生態價值觀”,該生態價值觀主要包括“自然必須被當作資本”;“為了自身不斷地進步,人有一種權利甚至是義務去利用這個資本”;“社會制度應該允許和鼓勵這種持續不斷的個人財富的增長”[21]。

斯坦貝克認為以銀行為驅動力量的機械化農作體系不會停止擴張[22],這個判斷是正確的。南部大平原的農業生產儘管在三十年代陷入了困境,但是乾旱一消失,農業生產繼續擴張,結果迎來了五十年代的沙塵暴。但即使在農場主處境極為艱難的三十年代,拖拉機在大平原仍然繼續緩慢地普及,“在1937年3月18日的《奧基爾特裡縣使者》報上,佩裡頓工具公司列舉了85位農場主的名字,他們在過去的30個月裡購買了105台約翰·迪爾拖拉機”[23]。資本主義農作體系的機械化擴張趨勢並未被沙塵暴所阻擋,即使“這30個月也包括了沙塵暴時期最歉收的年份”[24]。在三十年代,大平原拖拉機的數量從200,000台增加到了300,000台。[25]

斯坦貝克雖然用傷感和諷刺的筆觸描寫拖拉機,但最終也承認駕駛員對它並無真正的控制權:“只要撥動一下操縱杆,就可以改變拖拉機的方向,但是駕駛員的兩隻手卻不能隨意撥動,因為造出拖拉機和派出拖拉機來的那個怪物仿佛控制了駕駛員的一雙手,控制了他的腦子和筋肉,給他戴上了眼罩,套上了口罩——蒙住了他的心靈,堵住了他的嘴,掩蓋了他的理智,製止了他的抗議。”(41)斯坦貝克把拖拉機還原為一種生產工具,這種工具在開墾大平原的過程中表現出破壞性一面,而在治理沙塵暴的起壟項目中,又展現出建設性力量。在1935年聯邦政府資助的起壟工程中,“在哈密爾頓縣[屬堪薩斯州],用拖拉機工作的農場主們每英畝土地被分派給1加侖的燃料和1/16加侖的油料,用馬工作時每英畝土地分派給10磅的穀物和10磅的乾草”[26]。在聯邦政府的資助體系中,拖拉機和它即將全面取代的畜力和平相處,二者的建設性力量都得到了認可。

3.

在小說中,湯姆·約德一家因為沙塵暴和銀行資本的逼迫流離失所,踏上了66號公路,湧向太平洋沿岸的加利福尼亞州。他們歷經艱險到達目的地後發現情況更糟,加州的農場主們隻願雇用低價的季節性勞工。一些走投無路的流民因此住進了收容所。

斯坦貝克把流民群體等同於沙塵暴地區的移民[27],但現實情況是,來自沙塵暴地區的移民數量有限,例如“俄克拉荷馬州鍋把爾區僅有3個縣位於沙塵暴地區,從1930年到1940年,人口總共僅減少8,762人”[28]。大部分流民(Okies)其實來自於遠離沙塵暴地區的東部。該地區盛產棉花,但由於乾旱、棉花價格低迷和大量的農戶是佃戶,大部分人離開此地,該地區因此成為流民的發源地。[29]整個三十年代,沙塵暴地區的總體經濟形勢並非是全美國最差的[30],聯邦政府通過農業調整署等機構給農場主提供了有力的救濟,使該地區的大多數農場主得以支撐下來,不至於流離失所。堪薩斯州的農場主勞倫斯·斯沃畢達經歷了沙塵暴從爆發到行將結束的全部過程,他最終離開沙塵暴地區的原因在於財力困窘和健康受損[31],而並非像其他流民那樣是被向租戶出租土地的農場主所趕走。斯坦貝克之所以在小說中說流民“都是被風沙和拖拉機攆出來的”,不過是要批判一種在大平原不斷擴張的采取工業化模式的農業生產體系。

約德一家是美國農業生產體系中的下層——佃農——的代表。農場主擁有小塊地產的夢想在大平原的開拓過程中不斷地被粉碎,“在8個大平原州,佃農的比例從1880年的15.5%上升到1930年的38.9%。從1930年開始,該比例再一次上升,1935年達到41.1%”[32]。小說中,斯坦貝克提到了佃農與業主方面的人的一段對話:

“但是你們老種棉花,會把土地毀掉的。”

“我們也知道。我們要趁這地還沒有完蛋之前,趕快種出棉花來。然後我們就把地賣掉。東部有好多人家想要買些地呢。”(38)

小說中的佃農為土地的狀況而擔憂,他似乎在生態破壞問題上處於無辜的地位,但在歷史事實上,佃農並非無辜地置身事外。美國農業部在評論南部大平原的發展狀況時指出:“佃農們對不屬於他們所有的土地的保護並不那麽經常地感興趣”,“而且他們人數的增加無助於改善已經很壞的土地的狀況”[33]。佃農們對土地也是采取竭澤而漁的經營方式,他們已經陷入一種無視土地的生態屬性而盲目擴張的經濟體系中,個人被異化為摧殘土地的幫凶。羅斯福政府對佃農等小農場主的問題很關注,認為“因為租佃製,迫使佃農們‘破壞土地’,該制度特別不適合大平原現在的環境”[34]。而農業保障署在沙塵暴地區幫助佃農等小農場主成為自主經營的農場主並擴大農場的面積,他們對接受援助的農場主實施了嚴格的監督,但該工作所取得的成就也有限。沙塵暴並未使佃農對待土地的態度發生根本改變,沃斯特承認:“堪薩斯西南部的佃農既可能是一個在生命線上咬緊牙關絕望掙扎的窮人,也可能是一個小麥投機者,他願意把自己的資本投在拖拉機或收割機上,而不是土地上。”[35]在受資本主義市場經濟所影響的農場主眼中,“最高的經濟獎賞無不走向那些竭盡所能榨取自然的人”[36]。因此,要治理沙塵暴就必須對資本主義市場經濟進行約束。1936年3月1日,羅斯福總統簽署了《水土保持和家畜分配法》,該法案對農場主種植保護土壤且產量不過剩的農作物提供經濟支持。[37]羅斯福政府用必要的經濟利益引導農場主們從事資源保護活動。

在小說中,約德一家在加州青草鎮的收容所度過了一段艱苦卻又快樂的日子,在營地內,流民們之間充滿了合作的情誼,收容所的事務由民主選舉的管理委員會負責。這就影射了當時聯邦政府的下屬機構農業保障署在加利福尼亞所組織的營地。合作是聯邦政府在收容所解決流民問題的可行方法,它也是聯邦政府治理沙塵暴的有效方法。單個的農場主不能解決沙塵暴問題,在生態災難面前,農場主們必須實現合作,共同采取措施保護土壤。聯邦政府積極推動農場主們相互之間開展合作活動,農業部起草了《標準的州水土保持區法》,政府把該法案作為藍本提供給各州,以資各州通過立法建立下屬的水土保持區。資源保護運動的一個重要缺陷是它的主乾力量集中在社會上層,廣大公眾並未廣泛參與;而水土保持區則具有重要的變革意義,它促成聯邦政府、州政府和農場主之間實現有效的合作。在水土保持區內,農場主們對所有重大決策都享有投票權,每個農場主在承擔治理水土義務的同時還享有保護自己權益的權利,因此農場主參與資源保護運動的積極性得到了充分調動。水土保持區所遵循的基本原則是合作,水土保持區內農場主們之間的關係與青草鎮收容所內流民們之間的關係類似。

斯坦貝克在小說中為沙塵暴地區的難民們鳴不平,出乎意料的是俄克拉荷馬州的公眾對此卻持複雜的態度。該書出版後在俄克拉荷馬州引起了巨大的轟動,有人讚同斯坦貝克,反對者則認為斯坦貝克所言不實,公眾甚至對加州也充滿敵意。[38]在沙塵暴地區,居民們對外界的批評很反感,在嚴重的自然危機下,他們也會自我解嘲,用輕鬆的口吻譏諷現實,但本質上他們仍是農業生產的投機者。

4.

小說中關於沙塵暴難民的描寫與具體史實頗有出入,為何如此,令人費解。筆者依據相關資料推測:斯坦貝克在創作本書時得到了農業保障署的支持,該署在加州設立的流民收容營地的管理人湯姆·柯林斯(此人即小說扉頁獻詞中提到的湯姆:“獻給”“湯姆”,“他經歷了書中的生活”)為他提供了有關流民的大量資料。[39]由於流民主要來自棉花種植地帶[40],斯坦貝克自然被他們的觀念所影響;另一方面,來自沙塵暴地區的移民人數雖少,但其影響頗大,“顯然在這股[流民]人流中,赤貧者是少數,而來自塵暴地區的也仍然是一小部分。然而,正是這些逃亡者給這一遷移賦予了一種形象和神話色彩”[41];結果在斯坦貝克的筆下,來自棉花帶的移民形象和來自沙塵暴地區的移民形象合二為一。

小說並非一板一眼地完全照搬現實,在這首關於流民的史詩中,斯坦貝克描述了一種正在無情擴張的農業生產,它採用資本主義工業化模式,無視小農場主的利益,也無視土地的生態屬性,而只是一種金融資本驅動的掠奪體系。在南部大平原,現代化農業生產擴張的特點是小農場不斷地破產消失,農場的平均面積增大。以堪薩斯州的哈斯克爾縣為例,從1930年到1940年,農場由461個減少到423個,農場的平均面積由672英畝增大到748英畝。[42]斯坦貝克敏銳地把握住了沙塵暴地區農業經濟發展的本質,這種生產體系無疑也是引發沙塵暴的根源。在此大背景下,沙塵暴不僅僅是天災,更是社會經濟危機的產物。《憤怒的葡萄》描繪了生態危機如何與社會經濟危機相交織,使人的生存與尊嚴受到威脅,因而也可以視作是一部討論人類與環境關係的寓言。

斯坦貝克對待土地的態度綜合了資源保護與荒野保護這兩大環境保護思潮的特點。他本人並不反對農業發展,他借小說中流民之口說:“一個無家可歸、饑腸轆轆的人開著車在路上走著……這個人就會知道一片休耕地不顧那些瘦小的孩子們的死活,真是一種罪過,荒廢的耕地更是罪大惡極。”(302)斯坦貝克反對的是資本主義生產方式驅逐佃農所引發的公平失衡問題,這一點與資源保護所提倡的公平觀念一致,資源保護反對少數人對自然資源的獨佔,其信條是“資源保護是最好的東西讓最多的人使用最長的時間”[43]。在斯坦貝克筆下,大地成了犧牲品,它受到了傷害,這種傷感的筆觸所流露出的情緒又有幾分接近繆爾等人提倡的荒野保護。總之,斯坦貝克的《憤怒的葡萄》為考察美國30年代的環境保護運動提供了新視角。

[1] Jackson J.Benson, “Review: [untitled]” , in South Atlantic Review, Vol.62, No.4(Autumn, 1997), p.73.

[2] Jackson J.Benson, “Review: [untitled]” , pp.74-75.

[3] 約翰·斯坦貝克《憤怒的葡萄》,胡仲持譯,外國文學出版社,1982年,第1頁。後文出自該著引文,只在文後標注頁碼,不另作注。

[4] See Morris L.Cooke, et al., “Report of the Great Plains Drought Area Committee”, August 27, 1936, Publisher: Hopkins Papers, FDRL, http://newdeal.feri.org/hopkins/hop27.html

[5] 30年代的沙塵暴地區包括“堪薩斯西部的三分之一,科羅拉多的東南部,俄克拉荷馬的鍋把爾區,得克薩斯鍋把爾區北部的三分之二,以及新墨西哥的東北部”。詳見唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,侯文蕙譯,生活·讀書·新知三聯書店,2003年,第29頁。

[6] See Morris L.Cooke, et al., “Report of the Great Plains Drought Area Committee”.

[7] 唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,第30頁。

[8] See Lawrence Svobida, Farming the Dust Bowl: A First-Hand Account from Kansas, Lawrence: University Press of Kansas, 1968, p.60.

[9] 唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,第13-14頁。

[10] Lawrence Svobida, Farming the Dust Bowl: A First-Hand Account from Kansas, p.143.

[11] 唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,第18-19頁。

[12] See Geoff Cunfer, On the Great Plains: Agriculture and Environment, College Station: Texas A&M University Press, 2005, p.86.

[13] See “Table 4.1.Acres Harvested In the Eight Leading Great Plains Crops”, in Geoff Cunfer, On the Great Plains: Agriculture and Environment, p.86.

[14] Lawrence Svobida, Farming the Dust Bowl: A First-Hand Account from Kansas, p.68.

[15] 唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,《引言》,第6頁。

[16] 唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,第115頁。

[17] Edgar B.Nixon , Franklin D.Roosevelt and Conservation, 1911-1945, Volume One, New York: Franklin D.Roosevelt Library, 1957, p.468.

[18] Morris L.Cooke, et al., “Report of the Great Plains Drought Area Committee”.

[19] 唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,第115頁。

[20] 唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,第119頁。

[21] 唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,《引言》,第5-6頁。

[22] 詳見約翰·斯坦貝克《憤怒的葡萄》,第37頁。

[23] Paul Bonnifield, The Dust Bowl: Men, Dirt, and Depression, Albuquerque: University of New Mexico Press, 1979, p.95.

[24] Paul Bonnifield, The Dust Bowl: Men, Dirt, and Depression, pp.95-96.

[25] See Geoff Cunfer, On the Great Plains: Agriculture and Environment, pp.131-135.

[26] R.Douglas Hurt, The Dust Bowl: An Agricultural and Social History, Chicago: Nelson-Hall Inc, 1981, pp.69-70.

[27] 約德一家在去加州之前是在俄克拉何馬州的薩利索種植玉米的佃農,但其實薩利索遠離沙塵暴的中心地區。

[28] R.Douglas Hurt, The Dust Bowl: An Agricultural and Social History, p.98.

[29] See R.Douglas Hurt, The Dust Bowl: An Agricultural and Social History, pp.97-98.

[30] See Paul Bonnifield, The Dust Bowl: Men, Dirt, and Depression, pp.87-105.

[31] See Lawrence Svobida, Farming the Dust Bowl: A First-Hand Account from Kansas, p.233.

[32] Morris L.Cooke, et al., “Report of the Great Plains Drought Area Committee”.

[33] Vance Johnson, Heaven’s Tableland: The Dust Bowl Story, New York: Farrar, Straus And Company, 1947, p.121.

[34] Morris L.Cooke, et al., “Report of the Great Plains Drought Area Committee”.

[35] 唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,第216頁。

[36] 唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,《引言》,第6頁。

[37] See Edgar B.Nixon, ed., Franklin D.Roosevelt and Conservation, 1911-1945, Volume One, pp.490-493.

[38] See Martin Staples Shockley, “The Reception of the Grapes of Wrath in Oklahoma”, in American Literature, Vol.15, No.4(Jan, 1944), pp.351-361.

[39] See Jackson J.Benson and John Steinbeck, “‘To Tom, Who Lived It’: John Steinbeck and the Man from Weedpatch” , in Journal of Modern Literature, vol.5, No.2(Apr?, 1976), pp.151-210.

[40] See R.Douglas Hurt, The Dust Bowl: An Agricultural and Social History, p.97.

[41] 唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,第60頁。;

[42] 詳見唐納德·沃斯特《塵暴:1930年代美國南部大平原》,第200頁。

[43] Gifford Pinchot, The Fight for Conservation, Seattle and London: University of Washington Press, 1910, pp.46-52.

-END-