令人揪心的數字每天都在跌落,但目前湖北仍有八千多名患者,其中四分之一是重症甚至危重症病人。從死神手中奪回他們,才是這場戰爭中最見血見命的終極一役

本文首發於南方人物周刊2020年第6期

文 | 本刊記者 楊楠 發自武漢

實習記者 何沛芸

全文約11346,細讀大約需要24分鐘

在武漢,許多人曾以為救治新冠肺炎危重症患者的艱難,是前期醫療資源不足所致。但人們逐漸意識到,難以招架的根本原因在於我們對這一病毒帶來的最嚴重後果知之甚少。

人類進化史中出現了一種新的冠狀病毒,而認識它的代價卻是一個一個的生命。

ICU(重症加強護理病房)是醫學救治中的最後一道關口。它就像照進黑暗洞穴的手電筒光束:讓你看見新冠疫情最危險的一角,視野有限,卻足以令人墜入黑暗。

這是患者的終極一役,也是醫生的終極一役。

“你想救他但救不回來”

鄭霞使勁拉防護服的拉鏈,怎麽都拉不上。她聽到病區裡監護儀嗶嗶作響,看到監護器紅燈頻閃。可她進不去,病房是汙染區,而她防護服總是穿不好,她救不了人。

門鈴聲將鄭霞拉出這個噩夢。時間到了,她該去金銀潭醫院上班。

在武漢,許多ICU醫護都會做噩夢,夢裡是連續不斷地心肺復甦、不停按壓;是呼吸機怎麽都接不上、管子總是掉;是無數患者在叫自己的名字——即使多數危重症患者很難發出聲音。一位醫生的房間裡放著威士忌,是有煙熏味、口感強烈的那款,他經常需要威士忌幫助自己入睡。

睡不好,二十多位接受採訪的ICU醫護都這麽說。

最初懷著“入場後就打敗病毒”的心情,鄭霞在大年三十(1月24日)這天抵達武漢金銀潭醫院。她是浙江大學醫學院附屬第一醫院的ICU主任醫師,國內優秀的青年ICU醫生。

入場金銀潭ICU的第一天,鄭霞獨自走進病房。她首先處理了一個沒有推鎮定劑的插管患者,血氧飽和度差,人機對抗嚴重。“用點鎮靜藥,再上升壓藥。”她對護士說。

護士告訴她,沒有深靜脈注射,只有外周注射。“那用間羥胺,”鄭霞說。還沒等到間羥胺,患者血壓就掉得不行,鄭霞只得換用最基本的大劑量補液去維持患者血壓。

“你是值班醫生麽?”突然有護士問她。

“是的。”

“那邊的患者血壓掉了,休克了。”護士說。

另一個病房裡,患者“酸得一塌糊塗”,體內PH值顯示為6.9。

鄭霞在兩個病房之間來回小跑,這邊血壓弄穩了,那邊糾酸怎麽都沒效果。

“幾乎是崩盤,酸中毒太厲害,那天半夜人就沒了。我回過頭再看,其實他酸中毒應該很長時間了,但我一個人根本做不了那麽多事,根本就是你想救他,但你救不回來。”

她沒有幫手。在她到來之前,金銀潭ICU只剩下兩個本科室醫生——另外三個病休。醫院調來兩個艾滋科的醫生支援,兩個人迷瞪而誠懇地說:“我們會開醫囑,但不會看(肺炎)病人。”護士更是稀缺,幾乎是一個人當四個人用。更遑論金銀潭的醫護們已經堅持了二十多天,卻頻頻面對救治無力、甚至一天去世五名患者的困境。

“之前我們搞重症的都沒聽說過金銀潭,感覺很神秘。”桑嶺在路途中幻想金銀潭的模樣,那大概是個窗明幾淨、設備周全的救治中心。

他是廣州呼吸疾病研究所的ICU副主任醫師,鍾南山團隊成員,與鄭霞同一天赴漢,兩人共同接手金銀潭南七樓的ICU病區。

事實上,金銀潭的病房狹小昏暗,在疫情前期缺乏標準ICU應有的設備——連氧氣都不夠。這是一所遠離武漢市區的傳染病醫院,有能力快速啟動處置傳染病的防護機制,但自身不足以面對接連湧入的危重症患者。

武漢的新冠肺炎危重症不斷往金銀潭轉。ICU醫生是搶救患者生命的最後一道關口。

但如果搶救的機會都不給他們呢?

多數患者送到金銀潭時已是病程末期,甚至成了“半個死人”才往金銀潭送。不僅在金銀潭ICU,我們在武漢多個ICU病區都聽到這樣的過往:患者被按著心肺復甦過來;患者送來時已瞳孔散大;患者推進來時就是涼的……醫生所能做的只有按照標準搶救半小時,然後開出一張死亡證明。

“患者送來已經不行了,這不是你的錯。”有人試圖寬慰桑嶺。

“你覺得是誰的過錯造成的衝擊麽?你面前死了好幾個人,任何一個人看著都不太舒服。我見多了,承受力會好一些,但依然很不舒服。”桑嶺說。

患者變成了數字。夜班醫生在交班時告訴桑嶺,昨晚又死去一個患者。桑嶺沒有見過他。

專家組坐在金銀潭ICU裡,決定申請更多援軍對抗死神

鄭霞和桑嶺由衛健委醫療救治專家組點名指派到武漢。他們抵達前一周,專家組的三名成員杜斌、童朝暉和邱海波已在武漢焦頭爛額了五天。

他們每天進金銀潭的三個重症病區查房——其中兩個是由普通病房臨時改造而成。哪怕是國內最好的ICU醫生,比如北京協和醫院內科ICU主任杜斌,也會在武漢感到崩潰。

“最開始那幾天,我去看了一個病人,病人血氣檢測二氧化碳一欄寫的是XXX,這是到了測不出來的程度,沒有數字了。二氧化碳瀦留通常能通過調整呼吸機解決,我在床邊調了一上午,等中午出病房時,二氧化碳顯示大於115了。”

終於有數了,但115大大超過檢測上限。

“我就覺得非常崩潰,你根本不知道你在乾的是什麽,你乾的效果到底是什麽?”杜斌說。

在1月的武漢,你除了感到“崩潰”,還感到“無力”,哪怕你是中央指導組專家組成員——一個醫生能在此次疫情中扮演的一種最重要的角色。

“剛開始有太多遺憾,太多了。”專家組成員、東南大學附屬中大醫院副院長邱海波說,“你真的會覺得很無力很無助。”

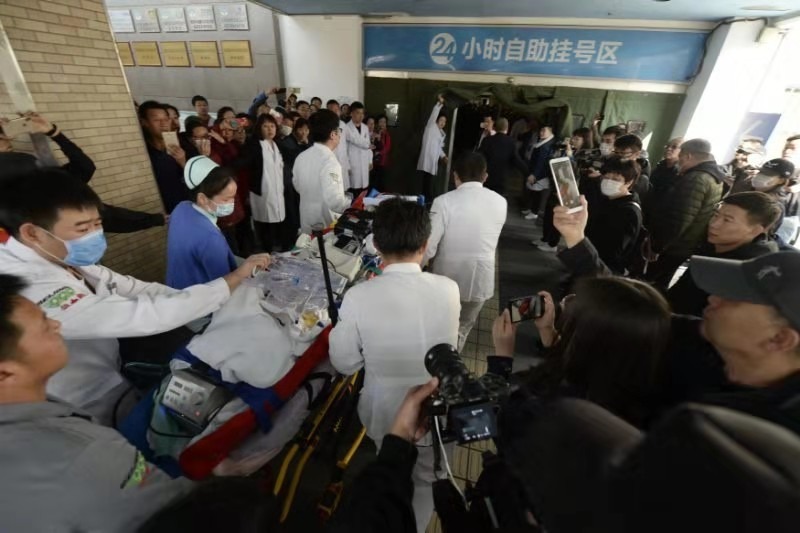

除了金銀潭病區,專家組也要巡查武漢其他醫院。病房全滿了,而病房外是每天幾百甚至上千的門診患者。他們或滯留在門診大廳,或被迫回家。

“我們不知道有多少病人等著進ICU,不知道這些危重病人在病房外是不是就‘走掉了’。”邱海波說。他接到同學的電話,為垂危的父親求一張金銀潭的床位,卻無計可施。

“很多病人你幫不了他。沒有床位我們收不進來,有了床位也沒有設備,有了設備也沒有足夠的經過培訓的醫務人員,這在早期都是非常大的困擾。我只能說我自己去看一個個病人的時候,我能努力的,我都堅決去做。”

在解決科學難題前,首先要解決醫務人員和床位緊缺的問題。

2020年1月22日,在金銀潭查房結束當天,專家組坐在金銀潭ICU裡決定,要向國家衛健委申請再派一些專家進駐金銀潭。至少一個病房增加兩個專家分管病區,手下再有三到四個醫生做臨床救治。鄭霞和桑嶺就是那晚被點名的兩位。“我們調的都是國內比較頂尖的青年醫生,他們往往理念很強,同時很熟練臨床操作。”邱海波說。

而在前一日,專家組成員、朝陽醫院副院長童朝暉向上級提出自己的第一個建議:開放核酸檢測點,盡可能多地確診和收治患者。

1月22日到2月5日,武漢市新冠病毒核酸檢測點從省疾控一家擴展到27家,定點收治醫院從12所增加到28所,床位數擴大兩倍,達8574張。而在1月31日和2月9日,武漢醫療實力最強的同濟醫院中法院區和光谷院區所有床位都轉為接受新冠肺炎重症患者,最緊張的時期,兩個院區一共收治了2025名患者。

50天裡,全國調集四萬多醫護人員支援湖北,與死神搶奪生命,其中一萬九千名負責重症治療。

一位護士搬氧氣罐途中暈倒,隻休息了一天

2月初採訪時,重症醫生告訴我們情況有所好轉,每天三個病區的死亡患者總數相當於過去一個病區的。一個月後我們才得知,受訪者接手的第一批患者,最終都沒救過來。

不少援鄂的重症專家都經歷過2008年的汶川地震,普遍形容新冠疫情的搶救對他們來說更為殘酷。“其實地震時,我們能做的不多,搶救的壓力主要在搜救人員那裡。另外,地震後送來的傷者數量是不斷減少的,但這次疫情危重症患者是越來越多。”一位重症醫生說。

病房開出來了,全國各地的醫護人員也陸續抵達。

可直到2月初期,武漢各個醫院連氧氣都不夠。

包括邱海波在內,幾乎所有身處金銀潭的重症醫護都在1月搬過氧氣罐。僅四個重症病區就有百餘名患者需要高壓氧,數倍於金銀潭供氧站日常的氧耗量。每天午夜零點和早上7點還會突然掉氧,“這會死人的。”一位醫生說。

一個氧氣罐只能用一小時不到,送氧師傅趕不過來,護士們就自己去搬比人還高的氧氣罐。1月下旬,鄭霞病區的一位護士在晚上搬氧氣罐途中暈倒,護士長堅持讓她休息三天。她隻休息了一天,因為人手不夠。

在同濟醫院中法院區,北京協和醫院最先接管了ICU病區。2月4日接管第一晚,病區裡收了18個患者,甚至一分鐘內送來過3個。

“對北協和本院ICU來說,我們一天都收不到18個病人。平時工作中,一天偶爾會有一兩個瀕危,不像這18個,都是隨時可能死去。”北協和ICU副主任周翔說。

“你們病房有30個床位,為什麽第一天隻收了18個病人?”

“因為我們只有18個呼吸機。”周翔說。

到了第二天,周翔收了32個患者,其中28個都實施了氣管插管。這是常規呼吸治療中最強效、但護理難度最高的措施。醫生將一特製的氣管置入患者的氣管中,通過通氣裝置將氧氣直送患者氣道深處。

“醫生非常痛苦。所有病人我們都拚盡全力,各種能上的手段我們都上了,但最後還是沒能夠出去(轉出ICU)。”周翔說。

在北協和病區,第一批重症患者在病房裡停留的中位數是5天,最短的是0分鐘。

到了2月中上旬,在各方力量的努力下,武漢或是新建供氧站、擴容供氧管,或是調配呼吸機等等,各醫院的供氧問題逐漸解決。

沉默的假象

邱海波懷疑機器壞了。

監測儀顯示患者的血氧飽和度只有20——人的血氧飽和度及格線至少為90,低於70就可能昏迷。

患者沒有昏迷,她安靜地戴著無創呼吸面罩,吸氧濃度不高、呼吸不急促、心率也不快。除了不斷報警的監測儀,一切看上去都很正常。

30年來,邱海波從未見過這麽低的血氧飽和度。

他摘下患者的血氧儀,戴在自己手上,監測儀顯示血氧飽和度為98,機器沒有壞。他去摸患者的手指,沒有指甲油,指尖溫度不低,被監測對象沒有問題。

他開始調整呼吸機,又配合俯臥位通氣,將患者的血氧飽和度調至90。其間,患者隻告訴他一種感受:有些憋氣。

邱海波將這種患者表現不明顯、但體內已經嚴重缺氧的臨床現象稱為“沉默型低氧血症”。目前,仍沒有一種確定的病理分析能夠解釋沉默型低氧血症的啟動機制。多位醫生推測,或許是新冠病毒攻擊了人體內的代償機制。人在低氧時會產生神經衝動,受體感知到後啟動代償機制——表現為心跳加速或者呼吸急促——試圖為身體獲取更多氧氣。一旦代償被破壞,醫生將很難作出及時的治療決定。

嚴重低氧卻呼吸平穩的假象迷惑了醫生。在救治早期,我們聽到了太多這樣的病例:患者能說話能走路,其實肺部已經全部病變;患者上午還在與醫生說話,下午人就沒了;醫生查房結束,認為一切都好,脫下防護服的時候,身後一台心電監護儀“直了”。

“往往我們看到病人低氧,再有呼吸困難,我們就插管了。但現在病人的低氧表現很隱秘,而且好像吸了高氧之後能糾正,提醒我們要去插管的常見指征都不明顯了,治療就會往後延。”邱海波說。

等到患者呼吸急促需要插管時,往往已是病程末端,而他們在插管之前,已經無法承受片刻的缺氧。在不同醫院的疑難病例討論會上,出現過不下五起患者摘下無創呼吸去洗手間後死亡的病例,還有一起患者摘下氧氣面罩吃飯後突然死亡。

在2月5日印發的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案(試行第五版)》中,重症、危重症治療措施中的“呼吸支持”,由原來籠統的一段話,變更為清晰的四條,其中第二條“高流量鼻導管氧療或無創機械通氣”的指導意見指出,若短時間(1-2小時)內病情無改善甚至惡化,應當及時進行氣管插管和有創機械通氣,第三條則為“有創機械通氣”,即氣管插管。

事實上,身為國內首屈一指的呼吸危重症專家,童朝暉到達武漢的第三天,就在自己的筆電上標記了“插管”和“調呼吸危重症醫護”。1月下旬,他與邱海波、杜斌達成共識:需要采取更為積極的治療方式,盡早插管。而這一共識,被三位專家寫入了第五版診療方案中。

提高插管率

這是在戰時,指令的下達與平日不同。2月中旬,武漢多家醫院都接到指示,要提高插管率。

“這算不算干擾醫療秩序?”

“那時候說提高插管率,不是說要求你必須達到一個比例,也不是說每個病區都要插管,而是發現有些病區裡的醫護人員認識不到延遲插管的危害,以及無創通氣會造成飛沫傳播的危害,都說不能插管,這不對。”杜斌說。

2月中旬,插不插管是搶救新冠肺炎的最大醫學分歧。綜合多位呼吸科和重症科專家意見後,我們發現,主治慢性呼吸疾病的呼吸科醫生普遍支持他們更為熟悉的無創通氣;而重症醫生和主治急性呼吸窘迫的呼吸科醫生,往往下手更為果決,支持插管(有創通氣)。同時,患者插管後,護理和體外生命支持的難度更大。相比呼吸科醫生,重症醫生更熟悉體外生命支持。

在醫學觀點的分歧之外,不插管的原因有很多,比如沒有呼吸機,比如醫護人員不熟悉這項技術等。

氣管插管確屬高危操作,患者會噴濺分泌物、血液,或產生飛沫、氣溶膠,增加新冠病毒傳染的風險。但另一方面,患者插管後,呼吸機形成閉路循環,相比無創呼吸機和高流量吸氧,不會出現痰液的飛沫。

不能逼人當英雄。這是烈性傳染病,如果不是經歷過SARS的老兵,初次面對它時,恐懼難以避免。

上海華山醫院接手同濟醫院光谷院區ICU的第一天,領隊李聖青急得在走廊裡喊:“你們趕快給我過來一個人。”她拽來一個護士,給患者推鎮靜和肌松,以完成插管。

李聖青有29年的軍旅生涯,說話爽利。回到駐地,她告訴所有醫護人員,“我們隊內有全國最好的院感專家,科學防護足夠到位。”緊接著,她直白地說:“這種情況下,你讓自己沉浸在恐懼裡,就是一種自我放縱,和沉浸在各種享樂裡一樣的放縱。但我們是來治病救人的。”

那段時間,童朝暉一個接一個去醫院講課,花一個小時的時間告訴醫護人員,在當前的防護條件下,插管並沒有太大風險,插管要比不插管好維護。

在採訪中,我們得知,2月中下旬,至少有五位國家衛健委直接調派的專家,去往不同病區帶頭插管。

“醫生哪能看著病人情況越來越差,有治療措施卻不使用呢?你不插,我給你插,我給你做出榜樣來。恐懼的心理大家都知道,這很正常。但是如果一直拿恐懼來說事,就不對。”杜斌說。

關於插管和不插管的爭議在3月上旬基本結束。李聖青形容這是“血的教訓”,她曾經看著患者無創吸氧的效果不錯,血氧飽和指數穩定在92-93,猶豫再三決定不去插管。“我還挺開心的,高興地脫了防護服,還沒走到醫生辦公室,他們就告訴我15床和4床沒了,這簡直讓我太吃驚了。”

她下定決心要關口前移,提早插管,“再前移都沒有錯,要麽人命就沒了。”

“受攻擊的不僅是肺,只是肺最先受攻擊”

2月3日,《南方人物周刊》刊發了對複旦大學附屬中山醫院重症醫學科副主任鍾鳴的專訪《多數重症病人體內突然啟動炎症風暴》,他也是國家衛健委最早點名馳援金銀潭的專家之一。在那篇報導中,鍾鳴最早向大眾描述新冠肺炎後期病程突然加速、多器官受到攻擊,引發廣泛關注。

一個月後,鍾鳴告訴我們,他重新審視了炎症風暴這一對臨床表現的描述。“其實我當時說的是我的一種推斷,我當時發現白細胞介素-6有些升高,這是炎症反應中一個重要的臨床表現。但後來病人越來越多,我發現白細胞介素-6是升高,但沒有高那麽多。”

簡單地說,患者體內炎症因子失衡,但沒有到啟動風暴的程度。

鍾鳴的推斷是人類認識新冠肺炎過程中淺淺的一步。北京大學人民醫院重症醫學科主任安友仲說:“我覺得他提出這個問題,大家就會去關注化驗單上的細胞因子。能引起討論,這是好事。即使關注之後發現不是那麽回事,也是重新認識了新冠病毒。”

患者可能很難察覺新冠病毒的入侵。他的身體如常,平穩地行進。

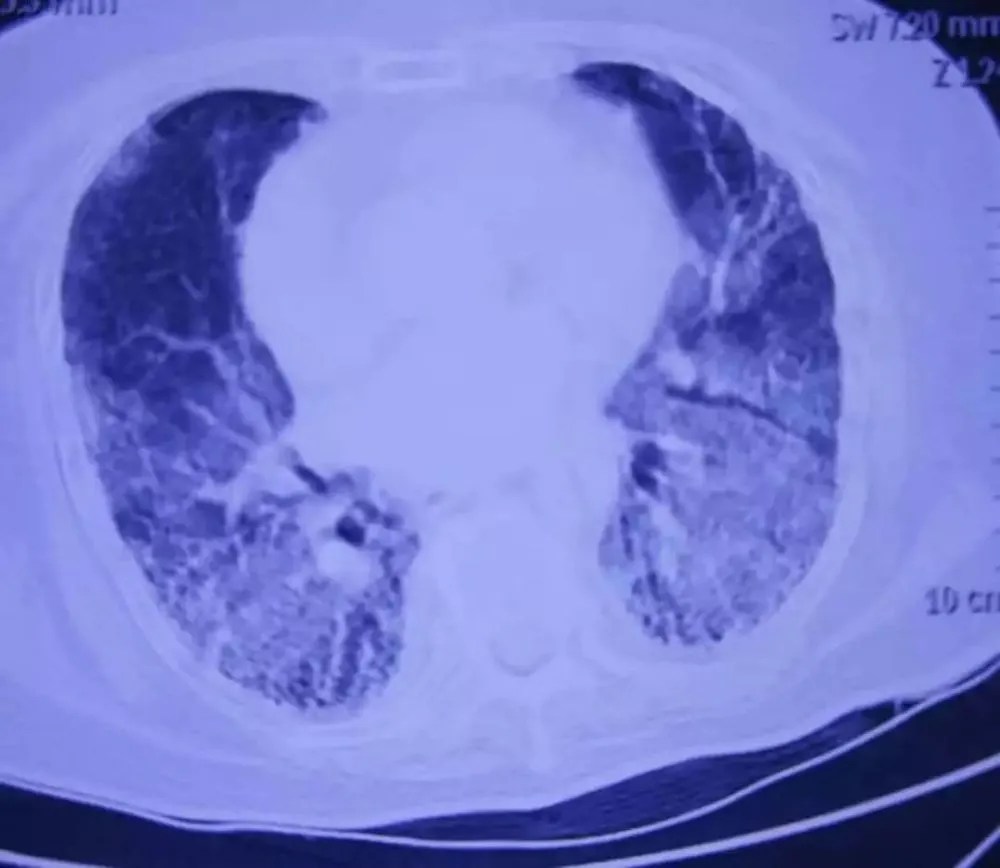

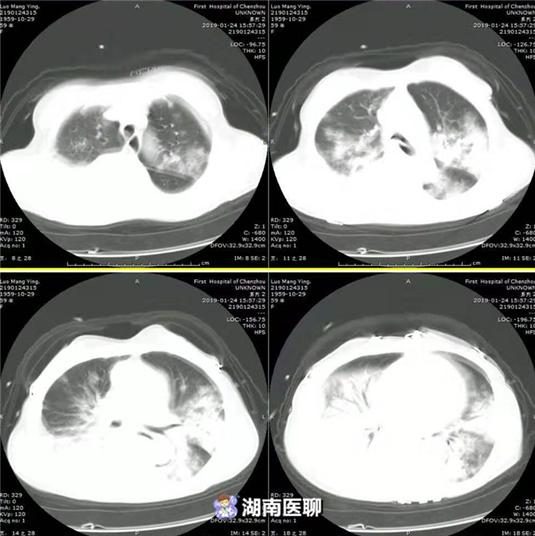

突然,他被迫跑起了馬拉松,一程結束又是一程,程程相扣,無法停歇。氧氣就環繞著他,他大口喘息,一口一口地抽,卻怎麽都不夠。空氣經過了他的喉管,卻永遠無法穿過它的肺部。他的肺發生了實變,肺泡結構被破壞,實得像一塊豬肝。然後是肺部纖維化,像是一個風乾已久的氣球,失去了彈性,變得硬且脆。任何外力都可能使其發生范性形變——撐開,然後破裂。

他的免疫系統已經奄奄一息,心髒和腎髒也遭受了攻擊,可他毫無察覺。突然他發現腳下不是終點,而是懸崖邊緣。他墜入海面,下沉,拚命掙扎,可他再也呼吸不到一口氣。

最終,他的死因上寫著:新型冠狀病毒引起的肺炎。

新冠病毒不僅攻擊肺,還會攻擊免疫系統、心肌和腎髒;還能導致患者體內二氧化碳瀦留,引發酸中毒;也可能破壞患者體內的代償機制。這是過去兩個月裡,臨床醫生對新冠病毒認識的推進。

在不同醫院的疑難病例討論會上,出現過十多例患者突然心跳驟停的病例。這既可能是因為一時缺氧導致,也可能是新冠病毒攻擊患者心肌的結果。醫生們觀察到一些心肌受損的標誌物參數升高,但患者並沒有典型的心衰表現。

通俗地說,患者心肌受損,但心髒功能沒有出現障礙。心髒的每個細胞都受傷了,但它們還在勉強咬牙工作,而到了某個臨界點,所有的細胞都突然罷工。

北京協和醫院感染內科主任李太生指出,“新冠肺炎”的稱呼或許低估了病毒帶來的最嚴重後果,應該稱為“新冠病毒感染”。“受到攻擊的不僅僅是肺,只是肺最先受到攻擊。”李太生說。

“太難了,我們也是在猜”

“面對一種新疾病,每個醫生積累的所謂經驗,都是一個個去世的病人教會我們的。”宣武醫院ICU主任薑利說。她也是國家衛健委最早點名馳援金銀潭的專家,與鍾鳴同一病區。

如前文所述,在ICU裡,死亡會突然發生,這不是ICU醫生允許的事。他們的職責就是與死神搶人,曾經屢屢成功。他們希望自己明確地知道每個患者在每個病情階段應該怎麽處理,然後拽住患者。

“輕症多,重症重。”多數患者可以在方艙跳舞,部分人需要高流量氧氣支持,不到4%的患者會轉為危重症。在武漢50004例確診(截至2020年3月16日24時)的基礎上,4%意味著2000例轉為危重症。如果不是見過危重病人,醫生們往往無法體會新冠病毒的可怕。

周翔真正產生恐懼是看到遺體解剖結果後。遺體解剖對認識病毒的病理特徵、探索病因治療至關重要,但由於傳染病高危風險、與患者家屬溝通不利等等因素,新冠患者的第一例解剖直到2月16日才完成,2月28日發布報告。周翔從最近的一起解剖會診中得知,患者“肺泡上皮的II型肺泡上皮細胞呈腫瘤樣增長”,這意味著患者的肺泡結構被破壞,而這個結構是氣體在肺部正常交換賴以生存的基礎。

“對於這種呈腫瘤樣增長的II型細胞,說實話我們現在沒有辦法。”周翔說。

遺憾的是,遺體解剖所呈現的是終末狀態,這個疾病在發展過程中的演變,我們仍缺少病理學的解釋。也就是說,臨床醫生現在只是了解了新冠肺炎的發生、發展,還沒能夠學會迅速阻斷某個環節的進展。幾次不同的疑難病例討論結束後,我們都在電梯裡聽到一些知名醫學專家歎息:“太難了,我們也是在猜。”

世界衛生組織3月1日發布的疫情報告指出,新冠肺炎重症患者的死亡率超過50%。據武漢市衛健委的疫情工作匯報,武漢幾家接受重症患者的大病區,除同濟醫院光谷院區外,2月的全院死亡率在9.38%-12.36%之間,ICU的死亡率均超過60%。

在採訪中,桑嶺說了幾次“不過癮”,這是廣東話描述心裡不舒服的意思。他是個有些意氣的醫生,他拿去疑難病例討論會的病例往往只有一個原因:盡了一切努力,已經出現了好轉的跡象,為什麽突然人就沒了呢?

“我真的不知道為什麽人就沒了。”桑嶺反覆說,“我只能描述為什麽這個病難搞,但是我不知道為什麽……”

一位北協和的醫生在內部開會時突然哭起來,說覺得自己好沒用,救不了人;一位援助金銀潭的醫生在一晚上經歷了四個患者的死亡之後,連著幾天不斷向周圍的人描述那晚的經歷。而在2月中旬,鍾鳴曾經疲憊地對我們說:“過往的經驗都不管用了,我可能做錯了。”

醫生和護士都在盡力,但人類認識烈性傳染病的過程,代價就是一個一個生命。

關口前移

從2月初起,不斷有專家呼籲關口前移。薑利最希望做的就是每天去所有普通病區走一圈,把那些看著快要出問題的患者挑出來,有機會能進ICU得到照顧。

“以災難學裡的地震應急處理為例,地震中像我們這樣的重症醫生是不去第一線的,第一線的人是去篩選傷員,檢傷分類,然後分級後送。”薑利說。

在1月18日印發的第二版診療方案中,國家衛健委將患者分為疑似、確診、重症和危重症病人,而2月5日印發的第五版中,則更改為輕型、普通、重型和危重型。

“重型和危重型是一個應急管理的分層分級。他們對醫療資源的需求更高。”邱海波解釋說。其中的危重型患者,就是常規臨床上的重症病人。

到了2月中旬,國家衛健委明確要求各個醫院關口前移,這成為此次疫情重症救治至關重要的判斷。“我們要求臨床醫生要做到關口前移,一定要把握住能夠搶救患者生命的有利時機,及早使用有創呼吸機,恢復患者的血氧飽和度,把死亡率降下來。”國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝2月15日表示。

“重症治療的手段要提前介入,同時也要把輕的看好。你輕症轉院也要打出提前量轉,太重了轉到那裡就不行了,國家衛健委後來要求我們專門弄了一個轉診原則和轉診流程。”童朝暉說。

“前期武漢市指揮部統計過,轉院轉到醫院就死的有130還是140人,說明一個是病情重,第二個轉晚了。”一位衛健委的相關人士告訴我們。

但關口前移不僅僅是及早插管,而且是全方位的關口前移。在疑難病例討論會上,多位醫生指出,新冠肺炎是一種急性疾病,不能等到指標掉下來才反應,必須提前乾預。

調集武漢的一萬九千ICU醫護不僅僅在ICU工作——武漢真正意義上的ICU病床大約有400張。更多的ICU醫護,比如上海中山醫院、北京大學附屬人民醫院的重症團隊,都進入了普通病房改造的重症病房中。ICU醫護往往對患者的病情變化更為敏感,“把ICU醫生推進去,就是細心地觀察病人。不但充分發揮ICU醫生對各種生命支持技術的經驗和能力,而且能把病人評估好、判斷好然後再去做。”複旦大學附屬中山醫院重症科副主任羅哲說。

從2月22日起,新冠肺炎患者重症病例呈現了第一次持續的減幅,三天減少了1908例。

打地鼠

就像是玩打地鼠,冒出一個打一個。重症救治所能做的只有對症治療,哪裡不行救哪裡。

有痰了就化痰拍痰吸痰,合並感染了用抗生素,血壓高了降壓,氧合不好可以去調整呼吸機或者俯臥位通氣。

俯臥位通氣是一種改善急性呼吸窘迫患者氧合的手段,它以往是對部分患者有效,這次幾乎是對所有患者有效。這是1月下旬邱海波他們三位專家組成員在金銀潭查房摸索出的規律。在金銀潭供氧條件無法改善、調整呼吸機的效果也不明顯的情況下,他們嘗試了連續俯臥位通氣,發現這能改善多數患者的氧合。“連續進行12小時俯臥位通氣”後來被寫入第五版的診療方案中。

3月13日,世界衛生組織發布了更新後的“疑似2019新型冠狀病毒(COVID-19)導致嚴重急性呼吸道感染的臨床管理臨時指南”,在對危重型患者的治療意見中,前三條均為有創通氣相關,第四條是建議每天俯臥位通氣12-16小時。

重症患者不僅是從新冠病毒那兒搶回來的,也是ICU醫護們守出來的。他們監控著患者的每一點變化,一旦走到懸崖邊緣,醫生就盡可能托住患者,也許有些人就托住了。

新冠肺炎會引起急性呼吸窘迫,而急性呼吸窘迫的一個基本治療原則是限制液體。但另一方面,不少患者會因為合並感染而引發休克,休克則需要補液復甦。ICU醫生常常會碰到這種兩難境地。“兩害相權取其輕。”鍾鳴說。

在一個設備足夠的ICU裡,病人會被上滿監測儀器。ICU的醫護守在患者身邊——薑利甚至會搬來小板凳坐著,根據指征和患者的臨床表現隨時調整治療方案。

但金銀潭的ICU最初只能做心電監護、血氧飽和度監測和無創血壓監測。在過去50天裡,金銀潭逐漸增加了有創壓力監測、中心靜脈壓測定,還有呼氣末二氧化碳模塊——這是鍾鳴通過關係要來監測模塊,用以提早處理患者體內的二氧化碳瀦留問題。

監測的是地鼠,一旦冒出頭,醫生們就想法兒打下去,能夠托住生命的手段幾乎都用上了。在同濟醫院的ICU病房裡,一個患者床邊放了四台機器:ECMO(體外膜肺氧合)、CRRT(連續腎髒替代療法)、呼吸機,還有點滴泵。他被插滿管子,其中一根通向CRRT上一個與礦泉水瓶差不多大的粗管中。患者體內的血液走過一段蜿蜒的道路,被過濾掉炎症介質,再重回體內。

這都是醫學救治中的重武器,用當前醫學最猛的手段去拉住一個人的生命。

但這都只能維持住病人的生命,康復的決定性因素在於病人的自愈能力。因而ECMO的使用也帶有爭議:一旦病人的心肺發生了不可逆的損害,無法自愈,即使能維持住生命,依然無解。

“這個病最痛苦的地方是迄今為止沒有病因治療,都是在支持治療。”周翔說。

ICU——“I Care U”

如果非說來武漢有什麽私心,那黃曉波的私心就是來做個純粹的醫生。

他是四川省人民醫院的ICU主任,帶著四川省第一批援鄂醫療隊在1月25日到達武漢,接管紅十字會醫院——最早來的幾支醫療隊都被分去疫情最為慘烈的醫院。《南方人物周刊》在早前報導裡提到,四川醫療隊用了十天時間重建了被新冠病毒摧毀的醫院,而這之後,黃曉波的主要任務,就是救治重症患者。

“我們做醫生的,能隻做醫生是一種理想狀態,只需要想我們的病人。”黃曉波說。在武漢,醫生們不需要面對人情糾葛:這個人是我的上級,我要怎麽談,這個人是我的下級,我要怎麽說。在國家財政的支持下,醫生們不需要擔憂病人因為費用不足而無法得到最好的治療,也不需要為醫患關係而戰戰兢兢。

黃曉波把ICU解釋成“I Care U”:我謹慎地照顧你。這是罕見的時刻,患者全身心依賴醫護人員。患者會對護士說,護士我特別餓,我想吃東西,護士給他剝水果。也有患者主動幫忙,因為眼見防護服下的護士憋得臉通紅。一位金銀潭的護士說,她已經很長時間沒有感覺到自己職業的價值,但現在,她還是很熱愛自己的職業。

鄭霞唯一一次掉眼淚,是她給一個患者插管的時候。她說,等你好了我就給你拔掉,你就能回家了。

“醫生你叫什麽?”患者問,“我要記住你,謝謝你。”

鄭霞突然就開始流眼淚,護目鏡都糊了。“我不知道我這插管插下去,他還能活多久,可他還要謝謝我。”鄭霞說。

氣管插管會增加患者的痛苦,增加合並感染的風險,所以醫生往往需要費力氣去說服家屬同意插管。但這次不一樣,患者和家屬都更容易理解醫生的治療決定。在鄭霞的病區,一位奶奶在同意插管後,在紙上寫下了遺書:挺不過去了,房子該怎麽分,錢該怎麽分。

奶奶沒挺過去,家屬同意捐獻遺體,用於病理解剖。

即使有的患者難有好轉的可能,醫生也希望托住他們。托住一個人的理由有很多種,比如希望他乾淨舒服一些,有尊嚴地離開。

薑利托了最久的患者是六十多歲的吳奶奶(化名)。她給吳奶奶做了插管,兩周後,長時間插管導致口腔中積存汙物。薑利選擇為她做氣管切管,“讓她走之前多少能乾淨些。”

在新冠肺炎疫情中,逝去的患者身處隔離病房,沒有家屬。他身邊可能有醫護人員,可他看不清醫護的臉。他們都包裹得嚴嚴實實,隻從護目鏡後露出一雙眼。整個2月裡,醫護們常常遇到的情況是,給逝者家屬打電話,家屬卻無法前來——他們也被隔離收治了。

“僵持”,這是進入3月以來,ICU醫生最常使用的詞。鍾鳴僵持最久的一個患者插管時間超過一個月,他捨不得放棄。一位在鄭霞手上僵持的患者已經醒來,她渡過了最為驚險的鎮靜“戒斷關”,與呼吸機配合,努力吸氣。在推她去做CT的路上,她給護士們寫下兩行字:請你走慢一點,我想看看沿途的風景。

“她是個堅韌的人,有頑強的求生意志。”鄭霞說。

斷後

“對中國最好醫院的ICU醫生來說,這次疫情意味著什麽?”我們問周翔。

“沒有醫生願意失敗。可能我以後都跟這個病較上勁兒了,我們還是期望能有一個解決的辦法。”他回答。

馳援武漢的心理專家、上海市精神衛生中心副院長王振告訴我們,已經有一些醫護人員出現了創傷後遺症。有的醫生是無意識回避1月的經歷,一旦別人問起,他仿佛什麽都記不起來。有的護士出現了“閃回”,患者去世前搶救的場景,總是會突然出現在眼前。

“她記得很清楚,患者前幾分鐘還在說話,突然就不行了。然後她感覺自己在看電影,能看到其他人在搶救患者,其實她也參與其中,但對自己的行為沒有任何記憶。”

ICU常常成為托底病房。無力救治的病區,會將患者轉向醫療能力較強的ICU,以至於在一次內部會議上,副院長劉繼紅髮火道:“不要再往ICU轉了!你們就是ICU,就地搶救!”

有時候,被大醫院退回的新冠肺炎輕症但有其他重疾的老年患者,被送到區級醫院的ICU裡。在一家區級醫院的ICU裡,11個患者均在70歲以上,新冠核酸檢測都已轉陰,但自身的其他疾病使得維系生命困難重重。

“有大量病人在短時間內離去,我們都直接或者間接目睹了一個家庭的悲劇,其實這個對我們的打擊比任何時候都要大。”鍾鳴說。

在武漢,救治新冠肺炎患者的戰役正逐步進入尾聲。2月下旬開始,武漢現有新冠肺炎重症患者人數連續下降,從9628例減到3月16日的2695例。

現在,我們有時能看到櫻花樹下出現了駐足留影的醫護人員,援鄂的外地醫務人員也在陸續返鄉。3月底,武漢全市46家定點醫院全部恢復正常醫療體系,金銀潭醫院、肺科醫院和雷神山將會留到最後,接收新冠肺炎患者。

“我們是要斷後的。最早來,最晚走。”在金銀潭連續工作了54天的薑利說。