微信ID:sanlianshutong

『生活需要讀書和新知』

移步紅樓,看到的是詩禮簪纓的賈府,是花柳繁華的大觀園,是其中的樓閣台榭、珍玩器物,更是眾女兒的喜怒哀樂、悲歡離合。黛玉的修竹掩映的瀟湘館之幽,探春的芭蕉梧桐襯映的秋爽齋之闊,寶釵的依山傍水懷抱假山的蘅蕪苑之淡,寶玉的花團錦簇金碧輝煌的怡紅院之豔——大觀園幾乎每一處,都映襯著主人的性情品格。建築和園林,金針一般,密密穿起了一部錦繡紅樓,又將這紅樓渡向白蒼蒼的彼岸去,渡向一場大夢裡去。

*文章節選自《移步紅樓》(劉黎瓊 黃雲皓 著 三聯書店2018-10)。文章版權所有,轉載請在文末留言聯繫

寶釵

蘅芷清芬苑在山

文 | 劉黎瓊 黃雲皓

過了“沁芳亭”“有鳳來儀”“杏簾在望”三處,緣徑循泉,一路來到蘿崗石洞。此處並無舟楫可渡,只能攀藤援樹,“從山上盤道上去”。寶釵的蘅蕪苑赫然出現眼前。

古語說“仁者樂山、智者樂水”,瀟湘館中水最豐富,黛玉正是一個看透世事、翩然世外的智者;而寶釵之居位於山上高處,苑中有玲瓏大石頭和各種石塊,藤蔓披拂,則見曹雪芹將其定位於仁者的意圖。智者多賴天然靈性,仁者則多系後天修習而成,且所重並不在學問才華,而在於情操與道德的完善。這與溫良恭儉讓諸德兼備的寶釵恰好符合。

蘅蕪苑意象圖

一路過來,“只見水上落花愈多,其水愈清,溶溶蕩蕩,曲折縈紆。池邊兩行垂柳,雜以桃杏,遮天蔽日,真無一些塵土”。落花愈多而水愈清,可見得這水的有容乃大,涵蓄實深;垂柳桃杏雖是尋常園林植物,卻頗有嫵媚姿態,饒多新鮮顏色。更為難得的,是其“遮天蔽日”卻能“真無一些塵土”,潔淨到如此,唯有仙品方能。

蘅蕪苑周遭的環境折射著寶釵的博大氣度和容量,暗示著她非同凡品的仙姿。其實寶釵剛來賈府未多久時,就因“行為豁達,隨分從時”,已“比黛玉大得下人之心。便是那些小丫頭子們,亦多喜與寶釵去頑”(第五回),日後與人為善,懷體恤之心,容納各類人等,亦於文中處處見到。清人塗瀛雖是貶釵派,卻不得不承認寶釵的氣量寬廣,謂“寶釵靜慎安詳,從容大雅,望之如春。以鳳姐之黠,黛玉之慧,湘雲之豪邁,襲人之柔奸,皆在所容。其所蓄未可量也”。正因為氣量大,格局大,寶釵才能不為外在表象所惑,能將許多複雜關係調理清晰,繁瑣事務處理妥當。

山石背後的風光

度過柳蔭中露出的折帶朱欄板橋,往前,便見“一所清涼瓦舍,一色水磨磚牆,清瓦花堵,那大主山所分之脈,皆穿牆而過”。外表看去,建築的形製和材質均無甚特奇之處,所以賈政毫不客氣地批評說:“此處這一所房子,無味的很。”——此句只是曹公的寫作技法,“先故頓此一筆,使後文愈覺生色,未揚先抑之法。”(脂硯齋批語)其實,蘅蕪苑的外觀是經典的款式與樣貌,有其固有的深刻傳統,絕非“無味”一語可抹煞的。清涼瓦舍、水磨磚牆、清瓦花堵,簡潔,渾樸,不事雕飾,是為本真。又有山脈穿牆而過,牆體的一部分借了一脈山體,陡增崢嶸奇崛之氣,經典的形態中增添了許多意想之外的新鮮和奇趣,這正是寶釵性情的很好說明。

寶釵出現在賈府時,已經是訓練有素的大家閨秀,而且名副其實是閨秀中的翹楚。閨秀究竟應該如何,只要拿寶釵這個模範去衡量便是。中國人不讚成太觸目的女子,總要女子小心包藏起來,以表內斂涵養,卻不肯她有絲毫的私密,哪怕掛起帳子,門總要大開的,以示清白情操。黛玉便是鋒芒“太多太露”了,容易遭受逞才傲物之譏。寶釵正是溫柔敦厚的,微婉委曲,從不張揚,只是自己卻在這“模範”和“標準”之中消失了。

只是到了大觀園中,日與姐妹們嬉戲,離母親的管教和外界勢力的束縛遠了,一些天性中的風趣開始復甦,雖然偶爾也仕途經濟地理論一番,但也會沉醉於春色自在撲蝶,也會因一時的氣結而譏諷寶黛,會借螃蟹的詩題作出犀利的諷世詩,會展露自己寫詩和管理的才華,而暫時忘記“女子無才便是德”的閨訓。這些都加起來,才是立體的寶釵,很理性,但也有性情;素承貴族的教養,但也依舊女兒可愛。對於這一點,從對蘅蕪苑的描述中,可窺見更深一步的說明和啟示。

步入蘅蕪苑大門,“忽迎面突出插天的大玲瓏山石來,四面群繞各式石塊,竟把裡面所有房屋悉皆遮住”。這是有意地擋住全部景象,不隨意,不附庸——這是對寶釵性格直接的折射:她是慣於“藏愚”與“守拙”的,她展現給外人的,都是有意無意計劃好的,是她要給別人看到的一面——而且,她確實也做到了。

若要真正探到她的真相,須從紙背上看,須繞到這玲瓏山石後去。

玲瓏山石的掩映

這道山石的遮擋,與寶釵判詞“金簪雪裡埋”的內涵是相通的。“金簪雪裡埋”暗含了寶釵的名字和“冷美人”的個性,但何謂“埋”,意見卻各不同。有人說這“埋”是暗指寶釵的深藏不露、在暗處覬覦寶二奶奶的位子,而結局隻落得個孤淒。其實,作者對寶釵,始終是懷著憐愛與悲悼的心情,讚她有“停機之德”並“詠絮之才”,不僅在金陵十二釵正冊中將寶釵與黛玉同畫在一幅圖裡,而且通過曲子《終身誤》直接稱頌寶釵是“山中高士晶瑩雪”,態度相當明確。

如大石將房屋“悉皆遮住”一樣,寶釵表面看去雖難免有鳳姐所譏誚的“一問搖頭三不知”,其實卻是精神內斂、涵養極高的。她自幼受到正統教育,可以做到“可厭之人亦未見冷淡之態形諸聲色,可喜之人亦未見醴蜜之情形諸聲色”,維持一種不疏不親、無喜無悲、平和均衡的狀態。寶釵深知,女性最要的是“靜美”,靜水方能流深,所以必須要砥礪自己的性情,將鋒芒削平了,棱角磨圓了,與眾人皆為良善。寶釵對黛玉、邢岫煙和香菱,都是懷著體恤和憐惜之心對待的。一直以來,她是真誠地相信外界給她的垂訓和教誨,並真心地奉行它,雖然這些垂訓和教誨遭到了後世的嚴厲鞭撻。同黛玉一樣,寶釵也是個才女,但她認為詩詞為小道末技,女子無才便是德,品質才是最要緊的。她有過一段自我表白,雖是勸告黛玉的,但字字都是成長的心得:“咱們女孩兒家,不認字的倒好……就連作詩寫字等事,原不是你我分內之事……你我隻該做些針黹紡織的事才是,偏又認得了字,既認得了字,不過揀那正經的看也罷了,最怕見了些雜書,移了性情,就不可救了。”(第四十二回)這些都是正統閨秀的規則,寶釵一直在恪守謹行。所以,她最多隻參加集體活動,而從不主動發起,至於個人私密的寫詩行為,更是從沒有過的。黛玉有過大量的、純個人的賦詩寫作行為,結社賦詩也總是大展其才,鋒芒畢露,舍我其誰的,她不壓抑也不隱藏自己的真實情緒,總要抒發乾淨才止。紅樓中,寶釵總共作了九首詩,計有四百四十四字,黛玉是二十五首,一千六百五十九個字,在數量上就是壓倒性的。寶釵多是律詩,這是一種格律謹嚴、形式規範的詩歌體式,情感是在軌道之內行走的,不會有泛濫的危險,而黛玉的《秋窗風雨夕》《葬花吟》《桃花行》都是長篇歌行,相對散漫自由,不拘一格,情感的流動賦予它最後的形體,都是熔鑄著血淚真情的實在篇幅,絕非無聊應景之句。縱是題帕,她一寫便是三首——情感強烈豐富,非三首表達不盡。

寶釵善於自我控制,有著清明透澈的理性,於此可見一斑。但她畢竟還不到十五歲,縱然有些城府,也說不上是陰謀,對未來有所設計和構想,也是完全可理解的,何況她並沒有直接傷害到誰。層層將自己包裹起來的寶釵,是沒有侵犯性和危害性的。她是一個溫暖美好的存在,因為她用來包裹自己的東西,是禮儀和修養中比較成熟和友善的部分。

“香草”的真性情

其實,這塊插天玲瓏大石頭也是寶釵的況喻,雖冷漠,無智無識,無知無覺,卻依舊是玲瓏的,勢可插天。寶釵先天的性情依舊是金相玉質的,只是在周圍的慣例中變得保守了,但這也並不影響她絕非凡花的人品。就如她滿院與眾不同的“異草”:

(院內)且一株花木也無,只見許多異草,或有牽藤的,或有引蔓的,或垂山巔,或穿石隙,甚至垂簷繞柱,縈砌盤階,或如翠帶飄搖,或如金繩盤屈,或實若丹砂,或花如金桂,味芬氣馥,非花香之可比。

連賈政也不禁要讚歎:“有趣!只是不大認識。” 脂批雲:“前有‘無味’二字,及雲‘有趣’二字,更覺生色,更覺重大。”這些異草皆是曹雪芹據《離騷》《文選》等賦體文借用或杜撰而來,可統歸為“香草”類,形態並不一,卻都有異樣芬芳。

香氣是植物的精髓,是魂魄一樣的東西,凡花固然姹紫嫣紅,卻難有香草的鍾靈毓秀、味芬氣馥。何況這香草中,很多是不曾被凡間俗人親眼見過的,至多只在《楚辭》等風流文章中打過照面。從“無味”到“有趣”的變化,正是繞過山石遮擋、發現其中實況的結果。非登堂入室,不能窺見堂奧,揭破規訓的包裹,見到寶釵稟賦異草仙藤的芬芳,絕非尋常花朵所能望其項背。到第四十回,賈母帶劉姥姥遊園子,見到蘅蕪苑清廈曠朗,便一行人“順著雲步石梯上去,一同進了蘅蕪苑。隻覺異香撲鼻,那些奇草仙藤愈冷愈蒼翠,都結了實,似珊瑚豆子一般,累垂可愛”。蒼翠色的奇草仙藤中,點映著珊瑚珠般鮮紅圓潤的籽實,是老練中的明媚,熟透了後居然又添來幾分新鮮可愛。寶釵不喜花兒插戴,更不會濃妝豔抹,也沒有妖嬈納罕的姿態,外貌是天然去雕飾的,仍保有幾分赤子之心,卻能深諳世俗規則、主動順應,並且做得八面玲瓏,風生水起,這對寶釵而言,是不容易的。

寶釵懂得禮法規矩,不逾雷池半步,做事總兼顧眾人各方,因此賈府中主仆上下都喜歡她。第二十二回寶釵過生日,賈母出資為她做壽,寶釵“深知賈母年老人,喜熱鬧戲文,愛吃甜爛之食,便總依賈母往日素喜者說了出來。賈母更加歡悅”。尊敬長輩,客隨主便,是傳統道德的精華,迄今依然被倡導。寶釵琢磨長輩心思,順應長輩心思說話做事,是她聰慧和懂事的表現,這不能說成是奸詐和逢迎。寶釵願意助人解難,也總站在別人立場想問題,寬厚能容,有仁仁之心,所以能“大得下人之心。便是那些小丫頭子們亦多喜與寶釵去頑”。第三十二回襲人請湘雲幫忙做針線活,寶釵悄悄告訴襲人,說湘雲在嬸娘家“一點兒作不得主,做活做到三更天”,並主動接過活計來做。第三十六回湘雲嬸娘家來人接她回去,她捨不得走,“眼淚汪汪的,見有她家人在眼前,又不敢十分委曲”。寶釵很能替湘雲想,深知湘雲“家人若回去告訴了她嬸娘們,待她家去又恐受氣,因此倒催她走了”。而湘雲再來時,寶釵主動邀請她同住蘅蕪苑。第四十八回她主動要香菱到大觀園和她一起住,因為早看出香菱羨慕園子裡的生活,所以尋了個借口成全了香菱的心願。而第五十七回,寶釵對貧寒的邢岫煙的憐惜和關照是細致入微的。寶釵為人是忠厚真誠的,但凡她自己認為是好的、對的,便希望他人也能遵循,希望大家能一起好,對黛玉說出的那番“女子無才便是德”的話,雖然現在很多人不以為然,但寶釵並無壞心。在她看來,黛玉這樣做才是對的,她認為自己是為了黛玉好。寶釵就是這樣一個在傳統規訓圈定的範圍內舉手投足的女子,她是屬於她那個時代的,而且是那個時代的最高點。而黛玉,則超越了她的時代,不再歸屬於那個時代了。

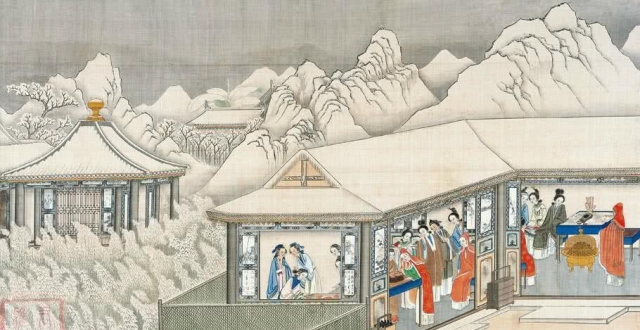

寶釵撲蝶

在大觀園的自由空氣中,寶釵也漸漸逸出了規則的拘囿,像芳香從草莖上漸漸噴薄一樣,真性情漸漸有所回歸,自我的本真有了微弱的復甦。寶玉痛恨的那些仕途經濟的“混账話”,很少再被寶釵提起了。第三十八回時,寶釵竟在螃蟹宴上詠出了一首極具諷刺性和箴世意義的詩:“桂靄桐陰坐舉觴,長安涎口盼重陽。眼前路線無經緯,皮裡春秋空黑黃。酒未滌腥還用菊,性防積冷定須薑。於今落釜成何益?月浦空余禾黍香。”眾人都道好是好,卻未免狠了些。這首詩裡哪裡還尋得見一絲藏愚守拙的影子,倒更像是個一肚皮不合時宜的高士說的話。第四十二回黛玉一再“搗亂”,又拿寶釵逗趣,寶釵一面說:“狗嘴裡還有象牙不成?”一面走上來,“把黛玉按在炕上,便要擰他的臉”;第五十六回時,寶釵摸著平兒的臉,要她張開嘴,看看她的牙齒舌頭是什麽做的。這些活潑的肢體動作的增多,看得出寶釵不再那麽拘謹於閨秀風范的要求,開始有所釋放了。她雖勸說黛玉“就連作詩寫字等事,原不是你我分內之事”,但詩社一成立,寶釵很快成了其中的積極分子和優秀成員,一再揚才露己,而且話也多了,說得也很有水準。在惜春畫大觀園的事情上,寶釵是這組人物中最活躍也最權威的,一通演講下來,才學盡顯無遺。第五十六回鳳姐告病,探春等人接管大觀園時,寶釵雖是在姨媽王夫人“親口囑托”了“三五回”後才決定參與大觀園的管理的,卻說“我免不得去小就大,講不起眾人嫌我”,已不再那般步步周全了。而且,很快就表現出優異的管理才能,協調好了各方的利益關係,為探春等人補台,也貢獻了很好的“政策”建議。及至第七十回,賈政即將回京,而寶玉因一直懶於功課,為避賈政的懲罰,眾釵紛紛效力摹寫字帖,集體為寶玉作弊,寶釵也是其中最踴躍也最用心的之一——這與往日裡要寶玉改弦更張,多學些“仕途經濟”的學問的行動區別太大了。

骨子裡的富貴天氣

過了奇草仙藤,沿著兩邊的抄手遊廊步入內庭,“只見上面五間清廈連著卷棚,四面出廊,綠窗油壁,更比前幾處清雅不同”。直見其富貴天氣。真正的富貴絕非字面上的金玉錦繡,而是一種天氣和格局。歐陽修《歸田錄》中記載晏殊的一則妙語,就很能說明這個問題:“晏元獻公(殊)喜評詩,嘗雲:‘老覺腰金重,慵便枕玉涼’未是富貴語,不如‘笙歌歸院落,燈火下樓台’,此善言富貴者也。”這正是不著一字,盡得風流。其實,曹雪芹對蘅蕪苑的描寫也是如此,字眼都很尋常,樸實,但力道很足。

從庭院本身來看,蘅蕪苑的建築規格相當高。進門迎面的插天大山石,這是山石中的珍品。卷棚,一種沒有正脊的屋面,屋面兩坡的連接處呈一弧形的轉折,蓋為弧形瓦,南方稱為黃瓜瓦。“五間清廈連著卷棚”,為五間正房前另加卷棚。園內雖然沒有一株花木,卻有各樣的香草,這些香草可比一般花木名貴得多。園內的油壁,是用精製的桐油反覆塗刷過的木壁;這種木壁,需用優質木材製作,塗刷也很費工。而水磨磚牆,俗稱乾擺,是一種最講究的牆體,對磚的平整度要求極高,每塊磚的棱角要整齊。在砌築前,要對所有的磚進行檢查,不合規範的要現場加工。最後出來的牆體平直光潔,磨磚對縫精細密實,表面呈灰色,平整無花飾。這都是真正的“富貴天氣”,不顯山不露水,其實卻相當苛刻,貴族氣派盡在其中。

圓明園“西峰秀色”的卷棚屋頂樣式。“西峰秀色”為圓明園十景之一,建於雍正年間,位於“魚躍鳶飛”之南。此正殿為五間三卷勾連搭屋頂

寶釵出身於書香世家、四大家族中的薛家。第四回賈雨村看到的護官符上,描述薛家雲:“豐年好大雪,珍珠如土金如鐵。”的見得薛家好大的家業。脂評寫道:“隱‘薛’字。紫薇舍人薛公之後,現領內府帑銀行商,共八房分。”“紫薇舍人”即中書舍人,專領擬撰誥敕之事,有文學資望者方有資格充任。“帑銀”是指國庫資財。這段評語點破了薛家的顯貴榮耀。這樣看來,寶釵的出身既富且貴,雖然她不喜首飾脂粉,也無古董玩物,但是,恰如她“唇不點而紅,眉不畫而翠”的容貌一般,她的貴族氣質是與生俱來的。這種氣質隨處可見,比如第八回中,寶玉去看寶釵,進屋之前,“只見吊著半舊的紅軸軟簾”,掀簾進去,“看見薛寶釵坐在炕上做針線,頭上挽著漆黑油光的纂兒,蜜合色棉襖,玫瑰紫二色金銀鼠比肩褂,蔥黃綾棉裙,一色半新不舊,看去不覺奢華。”寶釵的衣服以淡色為基調,蜜合色、蔥黃色都屬淺暖色調,不奢華,卻也絕非是樸素,半新不舊——因為以新為俗,以巧為鄙,這是一種不動聲色卻極有自信的大家閨秀天氣。王夫人房中半舊的坐褥和靠背,與此處是一個道理。富貴在骨子裡的,散發的氣質卻溫柔和平,這是真正貴族才有的素養和修為。

蘅蕪苑亦如寶釵一般,一洗浮華,隻覺清雅富貴天氣,絲毫也無斧鑿雕琢痕跡。至此,賈政對蘅蕪苑表示了由衷的歎服:“此軒中煮茶操琴,亦不必再焚名香矣。此造已出意外,諸公必有佳作新題,以顏其額,方不負此。”脂硯齋則給出了更高調的評價:“沁芳亭”“有鳳來儀”“杏簾在望”三處其實“皆還在人意之中,此一處則今古書中未見之工程也”。即便是遺世高蹈的瀟湘館,亦不如蘅蕪苑匠心獨運、妙合天成。

閨房如“雪洞一般”

建築院落外,蘅蕪苑的內部陳設也是與眾不同,其風格令人驚歎。第四十回寫賈母一行人進了蘅蕪苑房中,只見“雪洞一般,一色玩器全無,案上只有一個土定瓶中供著數枝菊花,並兩部書,茶奩茶杯而已。床上隻吊著青紗帳幔,衾褥也十分樸素”。寥寥數筆,蘅蕪苑神采畢現於紙上。

蘅蕪苑室內陳設

室內是大片雪白的牆,極素淡,愈顯得山高路遠,襯著房中分外空曠。只有一案、一床等有限的家具點綴其中,一切多餘都被剔除。床幃上的花紋都是不被寶釵允許的,更不消說“玩器”之類喪志費神的東西。“玩器”應當是指那些超出實用價值的器物,比如觀賞性的花瓶古董,遊戲性質的玩具等等。寶釵是“玩物喪志”這一理念的信徒,從不讓這些靡費淫侈的東西佔據心神,擾亂性情,她要維護“本性”的端方與和正。

唯一的花瓶是個土定瓶。北宋定州所出定窯瓷器享盛名之後,各地仿製者有土定、粉定、新定、南定等。土定瓷器也是定窯瓷器的一種,特點是胎土白中發黃,比較粗松,胎體厚重,釉色白中閃黃或赤,但造型古樸渾厚中顯出雅致。趙汝珍《古玩指南》說:“質粗而色稍黃者為低,俗稱土定。”寶釵的案上就是這麽一個乍看無甚精彩的土定瓶,上面供著數枝菊花,色香淡雅,這是這房間裡唯一具有審美功能的東西,卻是極樸素無華的。

案上也是空曠的,唯兩部書和茶奩茶杯而已。“茶奩”是盛放茶具的小器,漆木製成或陶製,同茶杯一道,是生活必需的物品。寶釵既認為女子不認得字為好,所以書也不過是略置兩本,絕不會像瀟湘館裡那樣兩排架子都擺滿了書,而且,想來這書也必定不會是詩詞曲賦一類會“移人性情”的書,是《女誡》《列女傳》也不一定。

從文中推測,房中擺著的床當是造型簡單的架子床。床四角安立柱,床面的左右和後面裝有圍欄。上端裝楣板,頂上有蓋,俗謂“承塵”。圍欄多用小木做榫拚接成各式幾何紋樣。因床上有頂架,故名“架子床”。架子床有精工雕刻、裝飾繁複的,也有一洗纖縟、簡單明快、僅供睡臥之用的,寶釵的架子床當為後者。青布帳幔再掛上去,垂下來,是一大塊透明的黑色面積,素淨是毫無疑義的,但視覺上便顯得壓抑和沉重。將自己藏在中庸色之後,總是壓抑後的結果。以一個芳華正茂的小女孩,要做到“見素抱樸,少私寡欲”,“同乎無知,其德不離;同乎無欲,是謂素樸”,實屬苛刻;寶釵卻全盤接受,並付諸實踐。這樣淡泊、冰冷的室內,映射出寶釵的性格特徵和內心世界,也暗示著她日後孤單枯寂的結局。

寶釵案上的陳設

蘅蕪苑室內就像一幅筆觸極淡、墨色極淺的水墨圖,大塊大塊的留白,中間隻淡淡幾筆線條,唯一一點亮色,是案上黃色菊花。是以賈母對著這樣的布置陳設,先以為是薛家的東西“自然在家裡沒帶了來”,感慨寶釵“這孩子太老實了”,便命鴛鴦去取些古董玩器以為修飾。後來得知是寶釵自己不要、將送了來的東西都退回去的事實後,恍悟這是寶釵的性子所致,便隻搖頭道:“使不得。雖然他省事,倘或來一個親戚,看著不象;二則年輕的姑娘房裡這樣素淨,也忌諱。我們這老婆子,越發該住馬圈去了。你們聽那些書上戲上說的小姐們的繡房,精致的還了得呢。他們姊妹們雖不敢比那些小姐們,也不要很離了格兒。有現成的東西,為什麽不擺?若很愛素淨,少擺幾樣倒使得。”這番話裡,先是考慮到大戶人家的面子,這樣簡樸的布置,在親戚面前便是“不象”——潛台詞有兩個,一來或許顯得“寒磣”了些,二來薛家母女是客,親戚見其居住樸素,也許會編排賈家的不是,主人之誼未免不周。然後考慮到閨房擺設應有的模樣,可精致也可素淨,但素淨雖可,卻不能“離了格兒”,不然也是“忌諱”,素淨還依舊要大方得體才是。

於是,賈母命鴛鴦去取來幾件珍藏的梯己:“你把那石頭盆景兒和那架紗桌屏,還有個墨煙凍石鼎,這三樣擺在這案上就夠了。再把那水墨字畫白綾帳子拿來,把這帳子也換了。”賈母在瀟湘館時,便將碧窗紗換為銀紅色的霞影紗,使得瀟湘館中過於密集的冷色調裡亮出一抹暖色,增加了色彩的參差感,提升了配搭效果。賈母是素有審美眼光的,她說自己從前“最會收拾屋子的,如今老了,沒有這些閑心了。……如今讓我替你收拾,包管又大方又素淨”。而賈母為寶釵增加的四樣東西,並沒有改變蘅蕪苑素淨簡約的整體風格,不過是依循既有的格局和情調,加上幾處點染。

一是“石頭盆景”。盆景有“無聲的詩、立體的畫、縈繞的樂符”的美稱,通常由樹或石、景名、盆和盆架四部分組成,尤其重視構圖的創意和意境的設計。石頭盆景一般隻選取一種石頭,造型崇尚天然,稍露斧鑿痕跡便成下品,且其精品貌雖小巧,卻能引人起嘯傲煙霞山石間的念想。這石頭盆景也與蘅蕪苑中的大石頭及各式石塊遙相呼應,是一種很自然的延伸。

再就是“紗桌屏”,這是擺在桌案上作為裝飾的小座屏,一般由屏框、屏心、站牙、立柱、套環板和抱鼓墩組成,屏心是主體,分為正背兩面,一般來說,正面多以木雕、石雕、牙雕鑲嵌,內容多是山水、人物等,背面一般鑲嵌詩句或素板。賈母送給寶釵的是紗製的屏心,清透利落,具體圖樣花紋作者沒有描述,也就無從揣測,可以肯定的是,應也是素淨顏色,曠遠景象,如水墨山水圖,與拿來置換床幔的這頂水墨字畫的白綾帳子同屬一種風格,在屋子裡相映成趣,更有力地渲染了蘅蕪苑的特質。

另外就是“墨煙凍石鼎”了。墨煙凍石是福建壽山石牛角凍石的一種,色如淡墨,間有水流紋狀,或有墨點散布,濃淡交織,勻布全身,故有“墨煙”之稱。“石之精者,……又或如米芾之淡描雲煙一抹,又或如徐熙之墨筆丹粉兼施。”正是形容此種石頭的妙處。這種石頭做成鼎的形製,作為擺設,形似古代一種圓形三足兩耳的炊器,又淡泊又莊重,別具一格。

蘅蕪苑的清瓦花堵

寶釵在賈母詢問和發表言論的過程中始終是沉默的,都是王夫人、鳳姐和薛姨媽在替她回答,一來這自然是尊重長輩的意思——規矩上在長輩面前唯有她洗耳恭聽的身份,絕無還口的道理,何況賈母的擅作主張本也是出於疼愛和眷顧;二來寶釵顯然並不以為意,她是無可無不可的,但憑老祖宗做主就是。因此,在蘅蕪苑的整個遊覽過程中,寶釵竟像是缺了席的,一絲聲息也無,一句言語不出的,倒似與自己無關了。

淡極始知花更豔

在海棠社上作詩時,寶釵的《詠白海棠》可謂其人自況:

珍重芳姿晝掩門,自攜手甕灌苔盆。

胭脂洗出秋階影,冰雪招來露砌魂。

淡極始知花更豔,愁多焉得玉無痕。

欲償白帝宜清潔,不語婷婷日又昏。

因其蘊藉淡雅,李紈評此詩第一,因為“這詩有身份”,將其置於黛玉的風流別致之上。怎麽說?“珍重芳姿晝掩門”,便是白日也要關緊房門,潔身自好,這是閨秀應有的做派。而且清潔,不要粉飾,還出本來,是冰、雪和露一樣的品質,卻並不伏低做小,“淡極始知花更豔”,“欲償白帝宜清潔”,這是閨秀應有的矜持和自重。脂硯齋評寶釵此作“清潔自勵”,“纖巧流蕩之詞,綺靡穠豔之語,一洗皆盡”,“逸才仙品固讓顰兒,溫雅沉著終是寶釵”。顏色是白海棠的“淡”,卻得其“雅”和“潔”,而內在是牡丹花王的“豔”,她自有豐富充實的精神,雖與黛玉完全不同,卻更能得到世俗的認同和尊嚴,最後正得了牡丹的“榮”和“名”。

只是,這詩卻有些寒意逼人。寶釵修身養性,清心寡欲,有時難免顯得有些苛酷,因對自己並不那麽著意,對他人也就會有些冷漠。因此,寶釵雖也是“水做的骨肉”,這“水”卻多為晶瑩冷凝的“冰”“雪”“霜”“露”。“薛”諧“雪”,判詞與曲辭俱直言“雪裡埋”“晶瑩雪”;調製冷香丸用的“四樣水”分別是雨水日的“雨水”、白露日的“露水”、霜降日的“霜”和小雪日的“雪”;寶玉詩有“出浴太真冰作影”作喻,寶釵亦有“冰雪招來露砌魂”自比。是以寶釵絕非鮮活而多情的,而是一種情感冷藏自我深埋的狀態。

寶釵又極喜白色——她不愛花兒粉兒,穿衣打扮都很清淡,蘅蕪苑又雪洞一般,冷香丸也是“春天的白牡丹花蕊十二兩、夏天的白荷花蕊十二兩、秋天的白芙蓉花蕊十二兩、冬天的白梅花蕊十二兩”所製成。過於追求潔淨,往往會有不期然的回反,白色到了極致便更顯得汙點的觸目。金釧兒跳井,她勸說王夫人的話是:“據我看來,他並不是賭氣投井,多半他下去住著,或是在井跟前憨頑,失了腳掉下去的。他在上頭拘束慣了,這一出去,自然要到各處去頑頑逛逛,豈有這樣大氣的理!縱然有這樣大氣,也不過是個糊塗人,也不為可惜。”也許為了安撫王夫人的情緒,減輕她的罪孽心理,寶釵故意揀擇了這些話,但一來寶釵素不愛多管閑事,此處卻特意來尋王夫人,如此熱心令人費解,二來這番話是她“笑”著說出來的,於此情此境都有點怪異。這樣說來,也許寶釵的那套價值觀對金釧兒尋死的解釋正是“糊塗人,也不為可惜”了。但凡一種觀念,過於嚴正,便顯苛酷;寶釵奉行它,不免要沾染到它的缺陷,只是這瑕,自是不掩瑜。

寶釵內外兼修,但精神更多用在處世上,是外在的,與黛玉更多關注自己,向內縱深處挖掘的取向正好是相反。只是她求仁未能得仁,寶玉空對著“山中高士晶瑩雪”,終掛念“世外仙姝寂寞林”,與多情公子“恨無緣”,倒不如黛玉歷塵世一劫,功德圓滿了。

移步紅樓

劉黎瓊 黃雲皓 著

生活·讀書·新知三聯書店 2018-10

━━━━━

—END—