默溫從未停止過對暴力的抗爭,他感到憂心和絕望,寫作也更加緊迫,漸漸捨棄語法規則。他後來的詩風常被形容為混亂:赤裸表達、警句式語言、頻繁跨行,20世紀60年代後期,他幾乎完全拋棄了標點符號

本文首發於南方人物周刊2019年第8期

文 | 本刊記者 李乃清 發自上海

全文約4389字,細讀大約需要10分鐘

“這是三月而黑色的塵埃落出書本,我即將離去……”

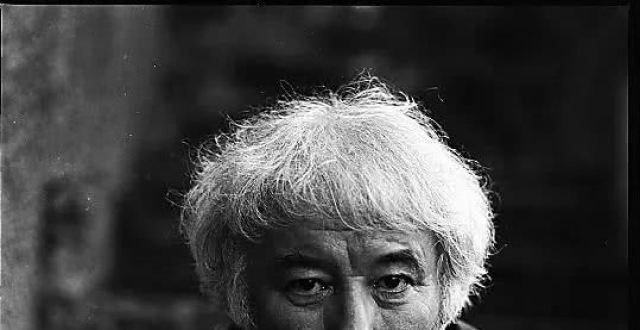

威廉·斯坦利·默溫(William Stanley Merwin)曾在詩作《這是三月》開篇寫到自己的“離去”。誠如預言,3月15日,這位91歲的美國桂冠詩人逝世於夏威夷毛伊島家中,帶著他超現實的夢,沉入永恆的寂靜中。

W·S·默溫是20世紀美國“新超現實主義”(又稱“深度意象”)詩歌流派的代表人物之一,他曾被評為美國桂冠詩人,榮獲美國國家圖書獎和兩次普立茲詩歌獎。

“默溫的詩歌意圖像宇宙一樣博大,同時又如耳語一般親密。他從地層深處提煉出一種甜美簡潔的語言,以此來表達自我的感覺,彷佛漂浮在天空、大地和隱秘的地下之間。”(《大西洋月刊》評論)

詩人、譯者、神秘隱喻、生態意識、國家圖書獎、普立茲詩歌獎、和平主義者、環保主義者……這些關鍵詞組成了默溫的一生。

“我將把它呈現給誰?”

在默溫最短的詩作《挽歌》中,他隻寫了上面這一行字。

“死亡不是消息。那塊我成為的石頭,他進入我的寂靜,而我將依然為他靜止。”(《墓志銘》)

默溫曾多次在詩作中凝視死亡,甚至預想著自己的“死亡紀念日”:“一年一度,我竟不知道這個日子/當最後的火焰向我招手/寂靜出發/不倦的旅行者/像黯淡星球的光束//那時我將發現自己/已不在生命裡……”(《寫給我的死亡紀念日》)

生與死、消逝與永恆、傷痛與歡樂,在晚年詩集《天狼星的陰影》中,默溫把垂暮之年緘默而複雜的回憶情緒轉化為各種光影效果。詩作《陰影之眼》中,死亡是在黑色門檻外等待的陰影,當它如天狼般吞噬生命、伸張對未來的主權時,默溫在靜默中溫柔堅定地予以回應——“我觸摸到白天/我品嚐到光/我記得。”

喚起未知力

默溫1927年9月30日生於紐約,在新澤西州的聯合城和賓夕法尼亞州的斯克蘭頓長大,他的母親早逝,父親是長老會的牧師。默溫曾在父親的教會創作讚美詩。“我差不多一會寫字就開始幫我爸寫那些頌歌了。”

據默溫自述,最早對他產生影響的作家不是詩人,而是小說家康拉德,隨後是托爾斯泰,直至進入大學他才開始閱讀詩歌。16歲時,默溫獲得一筆獎學金進入普林斯頓大學,在學校的馬廄裡,他成了詩人兼評論家布萊克默(R. P. Blackmur)的學徒,並結識了布萊克默的詩人朋友約翰·貝裡曼(John Berryman)。受他們影響,默溫開始認真閱讀並創作詩歌,後來,他將詩集《移動靶》(1963)題獻給了布萊克默。

在一首題為《貝裡曼》的紀念詩中,默溫生動描摹了貝裡曼的形象和性情:“他還沒蓄鬍子/也喝酒不多可是他/已在自己的浪裡深潛許久/斜著下巴歪著頭如搶風航行的單桅船//他看上去老得很/比我年長得多他三十幾歲/話語從鼻子湧出帶著口音/我想這是在英格蘭待過的緣故//說到出版他建議我/用退稿附條裱牆/他談論詩歌滿懷激情/嘴唇和長長的手指隨之顫抖。”

“他說詩歌中使一切成為可能/並且能夠點石成金的關鍵/是激情/激情無法作假他又讚揚了運動和發明//我還沒讀過什麽書/我問你如何判斷/你寫的/確實過得去他說沒辦法//你沒辦法沒辦法/直到死也不知道/你寫的東西是否過得去/如果你想知道個確切就一行也別寫。”

當年,貝裡曼給年輕的默溫不少建議:“別急著丟掉你的傲慢他說/年長些再那樣做/太早丟掉的話/取代它的可能只是虛榮心”、“他建議我向繆斯祈禱/跪下祈禱/在那個角落他/說他真是這個意思。”

“我覺得這是非常好的建議。寫詩從來就不是一項你能夠完全控制的行為。意識到這一點很重要:寫作是各種力作用的結果,其中有些力你甚至完全不了解。你可以把它們形容成是你自己的心靈,如果你願意的話,他們也許是的,但是還有其他各種各樣能形容它們的方式,也很恰當,或者說更恰當——如繆斯或集體無意識。更具有暗示性的方式,因此可以說更加準確。我覺得任何能夠喚起未知力的方法都是好的。”

第二次世界大戰期間,17歲的默溫加入了美國海軍,但他立即意識到自己“犯了一個可怕的錯誤”。因為拒絕參與任何暴力行動,戰爭快結束時,他被遣送進波士頓海軍醫院的精神病房,在那裡呆了七個月。在此期間,默溫遇到了人生中又一位重要師友——詩人埃茲拉·龐德(Ezra Pound),那時龐德正好也來這家精神病院就診。

默溫有才華,但龐德認為他還不足以寫出偉大詩篇,為此敦促他每天寫75行。默溫後來在《巴黎評論》的訪談中透露:“我沒有每天寫75行,但是一連幾年我天天都會對著一張紙,凝視一會兒。這讓人變成了某種怪物。你必須不斷地把其他事物推到一邊。寫作這種活動,本身並不包含諾言,卻被賦予類似專斷的特點,恆久堅持非常重要。”

龐德也建議默溫學習外語,以更好地掌握母語。默溫聽從了龐德的建議,戰後回到普林斯頓大學完成學業,沉浸在歐洲古典文學的研究中,這為他日後出色的拉丁語、西班牙語和法語翻譯工作打下了良好基礎。

多年後,被問及自己和龐德的詩作,默溫幽默點評:“龐德憎恨形容詞,而我憎恨副詞。”

不嚮往“主流”

24歲時,默溫發表了第一本詩集《兩面神的面具》(1952),作品一經面世,便被W·H·奧登(W. H. Auden)選入“耶魯青年詩人叢書”。由此,默溫的詩作正式進入公眾視野。

當年最終決選,還有另一位非裔女詩人在名單上,部分評委覺得選擇黑人女性詩人的作品更具時代意義,但奧登堅持以文本為主,認為默溫這些處女詩作技巧已相當純熟,顯示出他不僅“在詩歌手法方面訓練有素”(奧登評語),而且還擅長各種傳統形式──敘事詩、商籟體、六節詩、頌歌、回旋體等。默溫最終勝出。

1956至1957年,默溫擔任馬薩儲塞大學駐校作家,此後他離開美國前往歐洲遊歷,先後在英國、法國、葡萄牙和馬約卡群島等地從事學術研究,其間翻譯了大量作品,包括法國中世紀史詩《羅蘭之歌》、但丁的《煉獄》、智利詩人聶魯達、俄羅斯詩人曼德爾施塔姆等不同語種、不同風格的詩歌,這對他自己的詩風轉變也有很大影響。“翻譯可以擴展可能性,你明白,不會叫人困住。”

在倫敦期間,默溫結識了著名詩人西爾維婭·普拉斯(Sylvia Plath),與她的圈子來往密切,她對默溫欣賞有加;在馬約卡島,默溫做過作家羅伯特·格雷夫斯(Robert Graves)兒子的私人教師。

“20世紀40年代的美國詩歌伴隨我成長,在我看來這些詩歌十分呆板。我覺得就像被關在板條箱裡,我知道我必須衝破它。我住在英國、非常想回美國去的那些年裡尤其想弄懂做一名美國詩人意味著什麽。”

二戰後,美國部分詩人汲取超現實主義藝術手法,創作詩歌重視無意識中的深層意象,打開想象王國的嶄新通道,展示出細致入微的情感世界,由此形成“新超現實主義”詩歌流派。1968年,默溫回到美國,加入當時正蓬勃發展的新超現實主義詩歌運動,成為該流派主將之一。

“你的空缺猶如穿針的線/穿透了我的軀體。我所做的一切都被它的色彩一針針縫綴。”(《分離》)

作為“新超現實主義”詩歌流派的代表人物,默溫的詩作卻非常獨特,貌似松散甚至神秘,但內含一種抒情音調。他善於在詩裡將自然和日常經驗上升到一個更高的、撲朔迷離的境界中去,因此他的詩常常用閃忽的、蜻蜓點水似的語言寫成,具有開放而洗煉的形式、深邃而廣遠的想象力,以深入到一個“更為隱蔽的世界”中去。

默溫1963年出版詩集《移動靶》,榮獲美國國家圖書獎,這是他詩歌創作生涯的一個重大轉折點,詩作一反以往的嚴肅、沉悶,具有與眾不同的超現實語感效果;此後出版的《虱》(1967)、《搬梯者》(1970)等又進一步深化了他的詩風。其中,《虱》常被視作默溫對越南戰爭的譴責,但那些奇異的力量大都隱藏在弦外之音裡。在彌散著憂鬱的詩作中,默溫為失去理性的人、垂死的人打開一片靜默空間,讓人們來傾聽,他試圖在詩歌中達成“一種類似回聲但又不會重複聲響的效果”,在絕望、混亂和暴力中尋求一種基本經驗,既哀婉又富預言性。

“《移動靶》(1963)開始寫於倫敦,而完成於紐約;《虱》(1967)開始於紐約,而完成於法國。如果它們不是寫於國外,它們當然就與一種所屬的感情有關,同時也與距離有關。我並不嚮往存在於他們稱為‘主流’的事物裡面,(笑)因為主流徑直流向墜落的瀑布。”

在世界末日那天,我要種下一棵樹

“現在我很清楚,沒有一片葉子是我的。”

1971年,默溫憑借詩集《扛梯者》(1970)獲得他的第一個普立茲詩歌獎,但他起初拒絕了這一獎項。由於越戰,他對自己身為美國人感到羞恥,之後他公開宣布,將普立茲獎的巨額獎金捐給反戰事業。

默溫的反應引起奧登的譴責,奧登在《紐約書評》的一封公開信中表示,將普立茲獎政治化很不得體。但默溫回信:我們大多數人都在匿名狀態下卷入邪惡之中,在這樣的情況下,僅僅保持沉默是不合時宜的。

默溫從未停止過對暴力的抗爭,他感到憂心和絕望,寫作也更加緊迫,漸漸捨棄語法規則。他後來的詩風常被形容為混亂:赤裸表達、警句式語言、頻繁跨行,20世紀60年代後期,他幾乎完全拋棄了標點符號。

“我從閱讀維多利亞時代的文學中,不斷對標點符號感到不耐煩……那就像把胡椒粉撒在紙頁上。我感到標點符號真的把寫作束縛在紙頁上,把它釘住了。它並不是我在詩裡所需要的東西。我想讓我自己的詩接近口語,口語畢竟是不用標點符號的。因此我需要語言的節奏來創造它自己的標點符號,就像它在我們說話時那樣。”

1976年,默溫避開人群與社交,開始隱居夏威夷毛伊島,潛心研究禪宗並寫詩。在夏威夷的家中,他經常身著一件長衫,打扮得像個禪師,甚至專門備了間禪房,供每天兩次打坐之用。

默溫在當地發現了一個沒落的菠蘿種植園,於是買下這塊地,與第三任妻子保拉·施瓦茨(Paula Schwartz)一起努力恢復這片熱帶雨林。三十多年來,他每天起早照料這片園林,種植了2740多棵棕櫚樹,誠如他在詩作《位置》中的宣言:“在世界末日那一天,我要種下一棵樹。”

2009年,默溫因詩集《天狼星的陰影》再次獲得普立茲詩歌獎,耄耋之年創作的這本詩集,看似簡淡透明,卻意蘊無窮,中國詩歌中情景交融的自然、含蓄無言的表達也在這些詩作中留下了印記。

開篇詩作《漂泊的笛聲》中,默溫寫下詩句:“但我此刻已經懂得/不再會問你/你從哪兒學會這樂曲/它來自何處/古老的中國曾有雄獅。”

與龐德、斯奈德、勃萊和斯蒂文斯一樣,默溫深受中國詩歌哲學的影響,在他的詩作《給蘇東坡的一封信》中,默溫對於時間的流動消逝和瞬間永恆的雙重感受無疑是那個一千年前的中國詩人在西方的回響。

打坐禪修、植樹造林之外,默溫依然在寫詩,他偶爾會在某張信封背面潦草地寫下一些新詩,而這些詩和自然更親近了,常常通過一匹馬、一隻狗、一隻狐狸、一隻鴿子,就輕易進入到不同的意識之中,或者是進入天啟般純潔的光亮中——“我又醒來,變成了那個笑著的孩子。”

(參考文獻:《W·S·默溫詩選》《五月之詩》《天狼星的陰影》《默溫詩之欲望與無限性》等;實習記者許多對本文亦有貢獻)

中國人物類媒體的領導者

提供有格調、有智力的人物讀本

記錄我們的命運·為歷史留存一份底稿