整理 | 新京報記者 宮子

(本文為虛擬訪談。文中的“A”全為迪倫馬特的回答。文中迪倫馬特的回答,皆取自其晚年文集《思想賦格》。)

01

盜火者與反抗者

Q:難道你不覺得普羅米修斯的事業很偉大嗎?一個盜火者,一個犧牲自己給人類帶去光明的人。這則神話幾乎成為了我們文明的起源。

A:它是否有意義,不在於它是否可信或它是否存在,而是取決於我們是否還能在其中重新找回自己。所以讓我們回到普羅米修斯上來。他是永生者,卻被宛如精密的鍾表一般規律重複的不幸擺布。他漸漸變成了人。他除了對他的行為感到後悔或是堅稱他的行為是有意義的以外,什麽都做不了。只要他還被釘在高加索山上,普羅米修斯就只能抵抗他所受到的懲罰。他肯定自己的行為,即使它變得毫無意義:普羅米修斯變成了反抗者,也因此我們才能不顧他是神,把被縛的普羅米修斯想象成人。

Q:那神又是什麽樣子的呢?

A:對神來說愉悅是首要的。他們在雲端嬉笑取鬧,滾作一團。在無價值的永恆裡,永生者既沒有恨的能力,也沒有愛的能力。人終有一死,於是他們成了神的奴仆,現在又變為消遣的對象。如果屈服,他們短暫的一生是否就是一場苦熬。如果反抗,他們是否會被懲罰。這全憑神的心情。

Q:所以普羅米修斯是一個試圖顛覆舊神統治的反抗者嗎?

A:他是一個改革者,儘管有些傻氣,但他試圖用一些更聰明的永生者取代神。

Q:怎麽區別反抗者與改革者。

A:反抗者的理據基於自身而非外在。革命者想要改變的則是社會秩序本身,而改革者試圖對其加以完善。革命者和改革者的理據皆基於外在。

Q:聽起來你所說的反抗者,就是一個不斷追求並完善自我的人。

A:但反抗者除了自身之外別無他求,他就陷入到了一種不可能之中,將自己困在他的有限性裡:他將目標設置在自身之內,於是他自己反抗自己,成為了畸零人。

Q:你把所有路都給堵死了。那麽一個人活在這個世界上,還剩下什麽可能的希望呢?

A:希望使我感到害怕。我願意期待。然而我所能期待的只剩下壞的情況,就是還有希望。

Q:能講得再清楚一點嗎?希望和期待之間有什麽區別。

A:我們只是在純邏輯的意義上區別期待與希望:我們對極有可能發生的事抱以期待,對不大可能發生的事件寄予希望。這一區別有個弱點,即我們必須再次區分極有可能與不大可能。一些人反抗是因為他們只能通過希望來獲取意義,另一些人是因為只能通過期待來獲取意義。希望是宗教原則,而期待是科學原則。被釘在高加索山上的普羅米修斯二者兼顧:他是一個既看不到也不期待自己的希望會實現的反抗者,是一個在自己的期待中失望同時又心存希望的反抗者。我把自己看作是普羅米修斯。

02

戲劇學家的悖論

Q:我們有可能在個體之外實現這一點嗎?比如說法律。你寫了好幾篇艱澀的偵探小說,你覺得一部完美的法律是否足以維護公正與自由?

A:一條法律必須可以廢除,這樣它才能貫徹實施。法律不應該是絕對的。它必須能夠細化。而這取決於法律的定義。讓我們想想如果恐龍世界有“不可殺生”這條戒律的話會怎麽樣,這裡到處是四肢發達,頭腦簡單的巨型怪物。一個貪婪地吞咽著海藻,一個狂躁地甩著巨大的尾巴,一個食草,一個食肉……食草恐龍想不通,為什麽食肉恐龍要攻擊它們。要不是它們有護甲可以自保,它們早就被吃光了。因而這兩種大型恐龍之間開始了裝備競賽。食草恐龍的護甲越來越怪異,食肉恐龍的牙齒越來越鋒利,就像當今坦克與反坦克之間的裝備競賽一樣。

Q:自由與正義之間會發生衝突嗎?

A:法律限制了個體的自由,國家稱之為正義。自由與正義之間不可調和的對立在於,自由是一個本體論意義上的形而上概念,而正義是建構出來的形而上概念。個體感受自由,理解正義,但由於他們的理解力要弱於感受力,因此他們感到正義是不公正的。個體更願意去感受正義,可正義只是理智建構出來的概念。他竭力去獲取權力,因為只有這樣他才感到自己佔理,就算他是理虧的一方。權力產生了正義。

Q:那如果沒有權力建構出來的正義,沒有階級,社會又會變成什麽樣子呢?

A:一個沒有階級的社會,它的社會結構既知性又脆弱,如果一種意識形態逼向這個社會在情感上的兩極,即人民與祖國,那麽情感分子就形成了,其他的情感分子如愛、忠誠、奉獻、勇氣、自豪、義務、羞恥等隨之形成一個巨大的分子,繼而種族、英雄主義、絕對、排外、對世界大戰的重大失利感到冤罪殺機等情感分子附於其上,這是一個巨大的正能量的海洋。但這個情感炸彈是會爆炸的。

Q:就像第二次世界大戰前夕的納粹德國。

A:希特勒是一個醉心於權力的情緒化的人。

Q:知識能幫助人們反對狂熱嗎?

A:德國知識界是無法壓製希特勒的,甚至連排擠都做不到。

Q:為什麽會這樣?

A:文化的重點發生了偏移。曾經的中心是宗教-哲學-文學,而現在自然科學-數學佔據了這個位置。這一變化被二元文化的說法掩蓋了,即一種是精神文化,一種是精確的自然科學文化。要求精神科學也具有精確性是不近情理的。

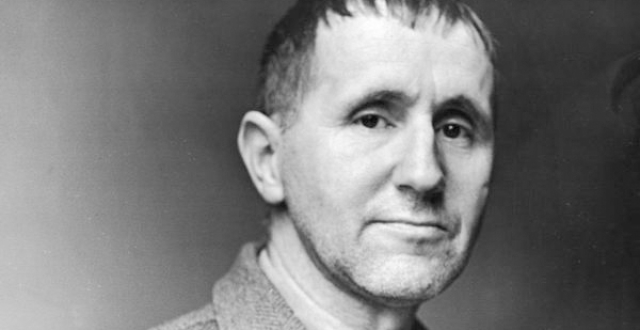

1955年我在巴登-巴登的一次研討會上提出了一個問題,即還能不能通過戲劇來表現當今世界,布萊希特認為可以,但有一個前提,那就是這個世界必須被看作是可以被改變的。

Q:結果呢,布萊希特實現了他的這個戲劇理想了嗎?

A:布萊希特在三十多年前就去世了,事後赫爾穆特·卡拉塞克宣告了他的死亡。但布萊希特活得比他長。一個只存在於劇院的反動左翼,為安撫觀眾打了一套空拳以對抗不進劇院的反動右翼。沒有人被觸動,甚或是有所反應。只有奧地利是另一番景象:為伯恩哈德的怒火所籠罩,一如耶和華怒火下的埃及。

很可惜,現在我只能推測1955年在巴登-巴登我為什麽會提出這個問題。這個問題我沒有給出答案,而布萊希特的答案在我看來是荒謬的:科學已經能夠將自然改造得不適宜人類居住了。人成了他自己的傀儡。對一個絕大多數人都將彼岸視作此岸地獄的唯一慰藉,而婦女只是生育機器的社會來說,一個正被艾滋所震懾,又重新開始排斥瘟疫的社會所展現的匪夷所思的富裕景象是沒有意義的。對未來也是一副漠不關心的樣子,反正事情壞不到那個地步,就算真到了那一步也無所謂。面對這一事實,劇作家陷入到一種悖論的處境中。

曾投身於左翼工人運動並開創了“辯證戲劇”觀念,強調舞台戲劇的社會功能意義,希望觀眾能從劇院走出後影響社會。代表劇作有《四川好人》《高加索灰闌記》。

Q:那麽,想象力是否有助於劇作家掙脫這種處境?

A:藝術是以想象力為基礎的。它所表現的是它的想象。然而想象是在時間和空間這兩個先驗直觀形式中產生的。尤其是音樂,它僅關乎時間,是對時間的“想象”,除此之外沒有任何其他的直接內容。時間的唯一方向是從未來到過去。音樂對時間的表現,並不在於它如何通過先驗形式來直接呈現我們的感官世界,而是它如何為我們所意識到:時而放緩,時而停頓……我不是一個音樂家,因而在這裡也不想提出什麽音樂的戲劇學。問題只在於,既然一個作品似乎只能被詮釋為當下的濃縮,那麽它與過去有何乾系。

Q:你認為自己的戲劇創作能解答這個困惑嗎?如何詮釋過去與未來。

A:它借助回憶來表現過去,又憑借之後才出現的期待來表現回憶。我們聽到了一個音樂動機,這是因為我們意識到了它,它成為了回憶,也就是過去;這個回憶讓我們期待再一次聽到它,而這種期待仿佛讓我們察覺到了未來;接著,我們又察覺到一些有違我們期待的事物正在醞釀。它猶如一個事件,侵入到當下。

一個作品的生命力取決於回憶與期待、過去與未來、開始與結束之間的辯證法,一個作品就是一個故事,而作為故事它可以是抒情的、敘事的、戲劇的。

整理 | 宮子

編輯 | 余雅琴

校對 | 翟永軍 趙琳