攝影:楊明

北京書展在上周六正式結束,在此次的書展中理想國共準備五場沙龍活動,請到沈大成、Btr、班宇、鄭執、許子東、梁文道、閻連科和張大春老師來書展與大家見面。昨天主頁君給大家分享了閻連科與梁文道老師的對談,今天將其余部分整理如下分享給大家。

沈大成

給外星人做一個PPT介紹地球

主題:小說作為另一個世界的入口(作家會客堂)

時間:2019年1月10日 13:00-14:00

沈大成在活動現場

主持人:沈大成入圍寶珀·理想國文學獎的作品是《屢次想起的人》。小說裡寫了很多奇怪的人,一開篇就是住在出版社閣樓裡的小說家,想寫小說寫不出來。小說也寫到一群人,他們不想再聽到外面的聲音,所以這個族群的人都沒有耳朵。今年春天,沈大成在理想國即將推出新的小說集,風格有一點相似,但在寫作技巧上有些新變化,新的短篇小說集叫《在世界末日兜風》,寫人們在世界末日兜風。

沈大成曾經在採訪裡面寫過,她最想寫的小說就是我們地球人需要給外星人做一個PPT介紹地球生活是什麽樣,那個PPT是她希望寫的小說。我覺得這裡面有很多對未來、對末日的想象。我想問一下沈大成,對未來、對末日的想象怎麽影響了你的寫作?

沈大成:在世界末日兜風,世界末日就是絕境的指代,兜風就是尋開心,末日來臨之前大家開心一下,這些故事是這種調性。

我最近看了一部電影叫《鍋匠、士兵、裁縫、間諜》。這是一部諜戰片,裡面有兩個間諜同事希望通過對話,搜尋自己的回憶,在回憶裡面找到線索,把雙面間諜找出來。回憶中,女間諜看著老照片突然覺得那時候很好,那些同事都活著,大家一起乾活,很開心。男同事就提醒她,那個時候是戰爭時代啊。其實這是一個很感人的瞬間,戰爭是不好的,但是女間諜由於乾活乾得太高興了,她生出了美好的情愫。一個人脫離她的時代而擁有了她的獨立情感,這種瞬間是很感人的。

所以我想在新書裡展現這種超脫自己時代的人,當時代變壞了或者有一個巨大的危機在面前,大家怎麽辦呢?在我看來可以先玩一會兒,大家可以先去吃吃零食,找找辦法,或者病毒來了大家做一些發明來拖延絕境的到來。

我經常有對外星人的想象,當遇到一些事情我無法做判斷,我就會假設一個外星人的立場,想象外星人怎麽看待這個問題?如果外星人覺得這個問題和地球上其他問題都沒有差別,那我就不再想這個問題。如果要給外星人做PPT介紹地球生活,那麽需要把人類最最重要、最最經典的問題提出來。對我而言什麽是經典問題呢?比如說地球上最美的人到底開不開心?或者世界末日到來之前的那個下午人類應該去做什麽呢?我想說我寫給外星人的PPT上的應該是這種問題。

預告:沈大成新書《在世界末日兜風》即將在理想國出版。

Btr

邊界即自由

主題:小說作為另一個世界的入口(作家會客堂)

時間:2019年1月10日 13:00-14:00

Btr在活動現場

我的寫作其實有很強的“邊界意識”,就是人要拓展自己的邊界。這個話其實並不新鮮,因為我記得周嘉寧在出版《基本美》的時候辦了一個講座,題目叫做“人的邊界是可以不斷擴展的”。有一天,我躺在床上看著我長久不願意動而有點隆起的啤酒肚,我覺得她說得對,人的邊界是可以不斷拓展的。我感覺到一種自由。人在邊界上往往可以獲得很強的自由。

舉個例子,上海有一條馬路,在這條路上你經常可以買到一些A貨,就是大牌包包、手錶的冒牌貨,這條馬路是在陝西路上。有些人非常奇怪為什麽在這麽市中心的馬路上賣A貨還沒有人管呢?為什麽小販們要選在那麽市中心的一條馬路上呢?後來,我們發現這條路是上海兩個區的交界處,一個是盧灣區、一個是徐匯區。這樣一來如果工商局要抓他們,他們過個馬路就可以跑到另一個區,因為那裡不屬於這些人的轄區了。

這是非常好的隱喻,在邊界上可以獲得自由,對於我們寫作的人來說是一樣的。我覺得如果我的寫作能夠遊走在某兩個領域的邊界處,那我就可以打破原先的陳詞濫調和已經被規劃好的東西,在比較自由的邊界上遊走。

我從2017年開始看一些藝術展,上海有很多的民營美術館,當代藝術非常興盛。看到那些通過不同媒介展現的藝術,讓我反思寫作作為一種媒介跟他們之間的差別。我回想到1930年代的法國巴黎,現代主義剛剛興盛的時期,那個時候的文學和藝術沒有很大邊界,大家可以想海明威的《流動的盛宴》,或者電影《午夜巴黎》。那個時候,詩人、小說家、藝術家都在一起玩,他們的創作各自互相影響,所以我有點想讓自己回到那個文學和藝術不分家的年代,在邊界上看看有沒有更多的可能性。

這個邊界不僅僅指內容上,我也在想文體究竟有什麽邊界,文體的邊界往往是對媒介本身的意識,比如“小說”,究竟什麽是小說?我可以反過來想,我寫的東西究竟是不是小說?其次,假如我寫的東西不是小說,可不可以把它稱為小說?第二個過程就是拓展邊界的過程,因為文體之間的界限其實不如我們所想象的那樣涇渭分明。所以就陸陸續續寫了這些有關當代藝術的短篇,希望大家不久後可以看到。

預告:理想國今年將推出btr關於當代藝術展的小說。

班宇

小說是一種逃逸的路徑

主題:我是怎樣被文學引到了外邊(作家會客室)

時間:2019年1月10日 14:10-15:20

班宇在活動現場

以前在寫樂評,但是多年以來我一直是小說的忠實讀者,對這種文體非常有感情。從前的閱讀經歷今天在這兒不分享了,因為我覺得跟我年齡相仿的作者、讀者小時候差不多都讀一樣的書,閱讀經歷會比較相似。

但是現在的讀者不一樣,現在的讀者視角很廣闊,有很多新的出版資源,大家可以看到展會上每年出版這麽多的書。這種廣闊的程度帶著某種偏狹,這種偏狹跟我的一部分言論有關係,大家知道《鯉·時間膠囊》這期邀請很多作家寫一個文學預言,我就提起東北作家群怎麽怎麽樣,結果現在大家開始講“東北作家群”,但其實我這麽說有點開玩笑的意思。

大家知道這兩年東北籍的作家確實比較活躍,理想國的東北籍作者可能一桌麻將都坐不下。論及深層次的原因,就我個人而言,我只想到三個字:“趕上了”。

運氣比較重要,沒有什麽過於深刻的歷史原因,我其實覺得所謂的地域特徵不是特別重要,每個作者自己獨特的表述和獨特的思想內涵可能是更需要被大家關注的一個事情。雖然說我的小說裡面也經常會提到一些真實存在的地名,但是我個人覺得也寫起來比較順手、有底氣。

有一些朋友總喜歡從地域的角度來談我的小說,這個完全沒有問題,因為某一個時刻的敘事會有以前的記憶存在。但是我想表達的是所有作者的書寫是在讀者讀到的那一刻才被連接在一起,此前的記憶經驗都只為那一刻存在和服務的。其實不太有其他的原因,並不存在其余的可能性。

一個作者和作品的關係非常複雜,在東北可以不談東北,也可以去有另一種表述形式,比如用更先鋒或者更婉轉的方式來探討一些其他問題。全世界每個地方每天都在上演著故事,東北的故事有自己的獨特性,但是放在整個大環境裡面也沒有那麽獨特。我覺得大家在讀書的時候不應該被這些表象所限制,應該更注重作者對於自身的精神挖掘等等,我覺得這是好小說的一個標準。打個不恰當的比方,有很多作者寫土地,比如托爾斯泰有一個小說叫《一個人需要很多土地》,魯爾福有一部小說叫《我們分到的土地》,它們都以土地為起點,但是形成了截然不同的兩種文風和表述。但是托爾斯泰的小說更接近一種寓言,小說裡有一個魔鬼,魔鬼有時候變成你的同伴,有時候變成引路者,有時候引導你覆滅。但魯爾福那篇小說裡面沒有魔鬼,無處不在的是制度的幽靈。

《冬泳》這個名字來自於其中一篇同名小說,這篇小說是我在2017年底寫的,寫完之後替換到這本書裡面的。當時也是冬天,剛下過一場雪,天不是特別冷,我每天走在街上都特別煩燥和煩悶,大家對北方都有一種遼闊的感覺,但是它的另外一面會讓你極其煩燥,晃得你睜不開眼,好像隨時可以把你席卷進去碾成沙塵的。我當時想對這個狀態下的自己做一點抵抗,於是就寫了這篇小說。

在《冬泳》裡,我想探討的問題其實就是在日常生活裡,那些有一點點愧疚感或者負罪感的人要如何進行下去。這個情況比較複雜,有可能一個人犯的罪惡在這個世上除了他自己之外並沒有其他人知道,或者說這個人犯的罪還不能上升到刑法高度,再或者是他的行為並沒有直接導致最後的惡果,但是跟它有千絲萬縷的關係。

在困頓、迷茫中的人是什麽樣的表現,我想他們在大多數情況下可能跟正常人沒有太大差別。我們有沒有另外的時刻,我們忽然被喚醒,這個時刻到底存在於何處?而被喚醒之後,這個人的精神又是怎樣一點點消沉下去,這是小說裡面想探討的問題。

《冬泳》的封面上有一句話——“人們從水上揚起面龐,然後迎接命運的這種無聲飄落”。讀起來有點悲觀,但我覺得不是,揚起面龐本身有驕傲的情緒在裡面,這個情緒來自於哪裡呢?一部分可能是我們平常說的尊嚴,但是這種尊嚴感的確立往往需要一個十分漫長的過程,需要經過很多次的否定,需要經過社會環境和他人不斷地塑造和砍削,需要經歷出走逃逸,與自己爭辯、與所有人爭辯,最終才能贏回那麽一點點自我。我覺得所有人的自我和尊嚴都如此艱難、一點點建立起來的。

對於我來說,小說會是一種逃逸的路徑,我以前表達過類似的想法,就是一個作品的終點可能是可以是讀者和作者的一個終點,但是並不是小說裡的人或者事物的終點,在那些空白頁裡面,那些人還在去對抗這種無盡的命運,可能還在那裡重複,或者說還有新的境遇。

鄭執

文學就在生活裡面

主題:我是怎樣被文學引到了外邊(作家會客室)

時間:2019年1月10日 14:10-15:20

鄭執在活動現場

青春期時,我有很多的困惑,所以向內看的話,文學解決了我的一些問題。往外看的話,文學其實是看待人生的一個方式,有些人可能意識到這一點,有了這種敏感度,好像必須要用創作去抒發情緒,其實每個人都有,只是有的人沒有意識到。

舉個俗的例子,在沈陽北市場有一個啤酒屋叫窮鬼樂園,在裡面喝酒的人是什麽人大家都明白。啤酒屋賣的啤酒兩塊錢一升,現在這個年代還這麽賣,因為那些都是啤酒粉兌的,喝多了對腎不好,但是那些人隻消費得起這個東西。

我很喜歡去那裡,因為在那裡,你會有很多穿越時空的感覺,你無法想象如果到2018年你走進一個時空,發現裡面的人仍然停留在90年代。他們的穿著、談論的內容、想東西的固有思維方式以及他們的吃喝、整體的環境都停留在過去。

我喜歡去那個地方是因為我覺得那個地方蠻有趣的,我去的時間長了就跟老闆娘熟了,那個店開了至少三十年。我當時在香港,只有過年幾天才回沈陽,東北年味比較重的地方過年總不開店,我總擔心過年吃不到他們家,結果年三十上午他們還開著。老闆娘說他們365天無休,我說老闆娘你挺累的。老闆娘說我要是不開,這幫X去哪兒過年呢?這是她的話,我給大家翻譯一下,如果我這個店不開張,這些靈魂該安放在何處呢?這就是文學。

預告:理想國今年計劃推出鄭執的最新短篇小說集。

許子東

現代文學的香港視角

主題:現代文學課與香港視角

時間:2019年1月10日 15:30-16:30

許子東在活動現場

最近鳳凰網採訪我,說我的這本書《許子東現代文學課》有香港視角。香港視角表面意思很簡單,因為我在香港教書,因此被稱為香港視角。但是講複雜一點是什麽呢?在1949年以前就有二十幾部中國現代文學史,但是它們大部分是文言文,比如錢鍾書的老爸錢基博的中國文學史幾乎否定了中國文學,其他的文學史都零零散散,影響沒有那麽大。影響大的是王瑤的《中國新文學史稿》,大家知道王瑤是朱自清的學生。從王瑤開始到現在北大用的文學史一共有一百多種,有的說一百五十幾種,有的說兩百種,總而言之有很多。這些文學史中,我認為目前為止寫得最好的是錢理群、吳福輝、溫儒敏那一版,是北大的版本,這是一個系統。

另一個比較有影響的文學史就是夏志清的《中國現代小說史》。中國內地的現代文學史如果是一個大的圓圈,夏志清的小說史,包括北美、海外的研究也是一個圓圈,沒有中國的那麽大,但也是一個圓圈。我做的事情是什麽呢?我盡量想讓這兩個圓圈合起來,但最後它們不聽我的話,合不起來,隻合了一小部分,這一小部分就是我的香港視角,換句話說我拚命在尋找這兩個不同的圓的交叉重合部分。

我這個說法跟現代的文學史觀有不同的理解。前些年內地有一個口號,是我的兩個同行朋友提出來的,叫重寫文學史。這個口號提出來的前提是之前的文學史有問題,不夠好,所以現在要重寫。他們認為五四文學非常好的,80年代也是非常了不起的,中間走了一段彎路,對於現代文學理解得不夠好,所以要重寫文學史。

我現在越來越懷疑這個說法,我發現五十年代,中國把現代文學史寫成現代革命史是具有某種必然性的,是現代革命的一種需要。你們知道當時怎麽寫的嗎?當時人們把所有的作家分成三類,革命作家、進步作家、反動作家。誰是革命作家?魯郭茅。誰是進步作家?巴老曹。誰是反動作家?沈從文、周作人、林語堂、梁實秋。

今天的年輕人對魯郭茅巴老曹感到厭煩,覺得這種說法好像老套了,但其實這是統戰的說法。1957年複旦編的現代文學史就不是這麽列的,魯郭茅後面第四個是誰?蔣光慈,大家知道,他是革命作家、共產黨員,原來叫蔣光慈,後來改成蔣光赤,赤色、紅色,表現他的忠心。又姓蔣又叫光,改來改去沒有什麽好的,他很短暫地坐了現代文學的第四把交椅。還有人曾經把丁玲放在第四位。也有人把趙樹理放在第四位,整個都是革命的書寫。我的那些朋友他們都覺得這種寫法錯誤,所以現在要糾正,但我現在發現這種寫法其實就是冷戰的需要。

反過來,夏志清的書是怎麽編的?他拿了美國一個基金會的資助,他也幫一個美國教授編一本叫《中國手冊》的書,中國手冊幹什麽用的?是給在朝鮮打仗的美國人指路用的,所以有著不同的背景,他一點都不隱晦。當然他也有些超越了這個立場,他說張天翼是共產黨員,小說寫的也不錯。

為什麽我要在這兩個圓當中尋找香港視角?這是因為這兩個圓是沒有辦法重合的,因為國家利益、因為民族利益,現代文學夾在裡面沒完沒了的。所以我有一個基本的想法,我上這個課就是闡明一個道理,叫魯郭茅、巴老曹很了不起,張愛玲、錢鍾書、沈從文也非常不錯,你們不要吵,你們不要排斥一方。今天中國大陸很多研究魯迅的人是看不起張愛玲的,我最近看到我的好朋友陳思和寫了一篇文章,說張愛玲淺薄,現在的人更淺薄才覺得她深刻。今天有很多內地的人對於沈從文好一點,錢鍾書很多人也是看不起。

反過來,你在海外、香港講郭沫若是非常困難的,很多人說郭沫若是戲子,根本沒有骨氣。其實郭沫若也有他的難處,北伐的時候蔣介石看中他,明明可以高升他也不要,還批判蔣介石,最後逃到日本。今天有幾個作家能夠拒絕高升,敢反抗,我看不出太多的作家有這樣的骨氣。所以我在香港講這個課,對著香港的學生,我必然可以不完全按照北京的教學大綱,也必然懷疑夏志清的策略。所以如果我這本書有什麽大的背景的話就是這個東西。

預告:今年理想國將推出王德威主編《現代中國新文學史》(影片中許老師有提及)

1月11日書展沙龍影片回顧

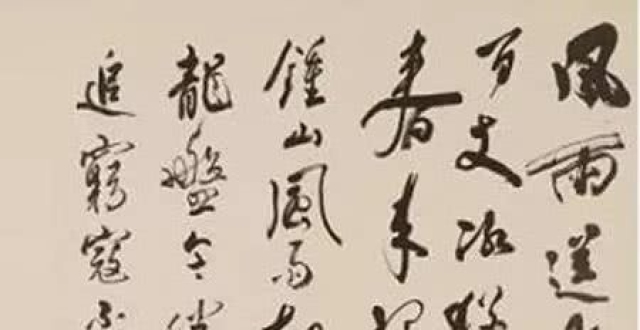

張大春

生命與文字故事之間的關聯

主題:認識的字,認識的朋友

時間:2019年1月11日 15:15-16:15

張大春在沙龍現場

在《見字如來》裡面講到,我發覺我可以找到生命故事和文字故事之間的貫通和聯繫,那一篇就是“龍”。我的父親在我20歲以前,不只一次跟我說:“你一定要去見見賈公,高人啊。”

因為我很小的時候跟我父親喝酒,我拿筷子蘸酒喝,所以到現在還是蒙的,一直沒有醒過來。我父親喝酒的時候就會跟我講這個人,我只知道我應該叫他賈伯伯,但沒有見過他。直到我大二,父親說賈伯伯退休了,去看看他。

在萬裡的老人院裡,老先生接待了我和我父親,後來,我才知道賈伯伯跟我父親有很多書信往來。見面時賈伯伯大概也看出我父親想要讓我把他當作榜樣和模範,學文、學史、學書法,想盡辦法讓我親近這樣的高人。他看著我的父親跟我說:“他是望子成龍啊!”接著跟我父親說:“你其實不需要望子成龍。”再回頭跟我說:“不要理他。”

接著他說龍生九子,沒有一子是真正的龍,當然我們今天就會說都是隔壁老王的。但是當時一聽這個話有一種震撼,那時候我已經念中文系了,才意識到龍的每一個兒子雖然都有不同的工作、職司,但都不是龍。所以有時候我回想起來,那個老先生第一句話看起來是在講龍的典故,事實上是在解放我的命運,讓我的父親對我不要有那麽多的期待,雖然最後我走上了父親期待的路。

賈先生不斷往下說,我們一般對龍的了解也不對。“群龍無首”,不論好事壞事,總感覺一窩土匪流寇搗亂,當然群龍無首。但他說你回去讀讀《易經》就會知道群龍無首是最高的境界,也就是說大家都是龍,不需要領頭的,所以“群龍無首”的概念又顛覆了我原先對於龍的理解。

所以把生命或者生活裡的內容跟字的意義、解釋、典故、緣由和它的歷史背景融在一起,那我們對於這個字的理解其實也就貫穿了對於人自己的使命的理解。

1月12日書展沙龍活動回顧(含閻連科與梁文道老師的對談)