朱剛(澎湃新聞 蔣立冬 繪)

朱剛,複旦大學中文系教授,中國宋代文學學會副會長,中國蘇軾學會副會長。著有《唐宋四大家的道論與文學》(1997)《蘇軾評傳》(與王水照合著,2004)《宋代禪僧詩輯考》(2012)《唐宋“古文運動”與士大夫文學》(2013)《中國文學傳統》(2018)。

近日,朱剛新作《蘇軾十講》《蘇軾蘇轍研究》分別由上海三聯書店和複旦大學出版社出版。《上海書評》專訪了朱剛,請他談談蘇軾、蘇轍,以及北宋的政治、學術與文學。在訪談中,對於烏台詩案、新舊黨爭、士大夫禪、新儒學諸派別、蘇轍與北宋學術的終結、兩宋士大夫文化的連續與斷裂、宋詩的交際功能、女性與士大夫的人際網絡編織及情感表達、日本的“近世”中國研究,朱剛提出了他的見解。

《蘇軾十講》,朱剛著,上海三聯書店,2019年7月即出,438頁,58.00元

《蘇軾蘇轍研究》,朱剛著,複旦大學出版社,2019年6月出版,472頁,70.00元

您在《中國文學傳統》中說,今人眼裡的古代“文學作品”,是受了“西方文學觀念的影響”而被確立的。蘇軾、蘇轍雖然因其詩詞文傑作而彪炳中國文學史,但當人們言及他們的人格魅力、處世姿態,往往會溢出“文學”。您的《蘇軾十講》《蘇軾蘇轍研究》似乎也有意不以“文學家”的身份來限定他們,為什麽呢?

朱剛:蘇軾、蘇轍在歷史上的形象本來就是多面的。作為重要的政治家,他們在《宋史》裡有單獨的列傳,而不像李白、杜甫,只能置於《唐書》的《文苑傳》中。僅僅把他們看作文學家,是近代以來產生的“中國文學史”這個學科建設的結果。自此,我們視他們為“作家”,關心他們的“作品”。大概整個二十世紀都基本如此。這種情況到八十年代有所改變,八十年代的“文化熱”導致了一種綜合的傾向,以及相伴隨的研究範式的轉變。二蘇的人格魅力、處世姿態,及其總體的精神感召力得到了普遍關注。就“蘇學”學術史而言,標誌性的論文是王水照先生發表於1989年的《蘇軾的人生思考和文化性格》。從這篇文章開始,王先生自己的學術進入了一個新的階段,不光研究蘇軾對文學史的貢獻,而且以整體的文化的眼光,關心蘇軾的思想、政治等方面,這也改變了“蘇學”的面貌。其實,歷代文人對於蘇軾的討論本就無所不包,兼及文學、學術和政治。近代以來,人們才依照古人最重要的特長,把他們置於不同的學科:程頤是哲學家,司馬光是史學家,王安石主要是政治家,蘇軾就成了文學家。於是,彼此關係密切的歷史人物被拆散了。八十年代之後的研究逐漸像近代以前那樣,整體地來關注這些人。我從一開始就接受了王先生的方法,所以討論的面自然會廣一些。

《中國文學傳統》,朱剛著,高等教育出版社,2018年5月出版,202頁,32.00元

烏台詩案是蘇軾的人生轉折點,人們往往由此歎息東坡命運之多舛、新舊黨爭之激烈。您的研究打開了理解該事件的法制史維度。能談談您對烏台詩案及其意義的分析嗎?

朱剛:過去關於烏台詩案的討論大多圍繞黨爭的問題。但這個案件的特殊之處在於,它涉及詩歌的含義:蘇軾的供狀猶如一篇篇詩話。我們知道詩話在宋朝是相當流行的,當時的出版商想盡辦法去獲得案卷,刊行傳播,就與詩話的流行相關。所以,流傳下來的詩案資料就比較完整,別的案件我們只知道一個結果,這個案子還能看清楚整個司法過程。因此我設想的烏台詩案研究就可以分為三個層次。首先它是一樁司法案例。禦史台彈劾、審訊,大理寺初判(“當徒二年,會赦當原”,即認定蘇軾所犯之罪應該得到懲罰,但根據朝廷目前的赦令,依法赦免他的罪行),禦史台反對初判,審刑院加以複議,卻支持大理寺,最後由皇帝法外特責,將蘇軾貶謫黃州——目前留存的材料足以讓我們把這整個司法過程梳理出來。可以說,案件的處理是嚴格按照司法程序進行的,宋朝采取鞫讞分司的司法制度,審訊和判決由不同的官署負責,這在一定程度上保障了嫌犯的權利。烏台詩案判決時,主要引用了“律”和“敕”,前者是法律,後者是皇帝的聖旨,二者效力相當。固然,皇帝的話形同法律,這是“獨裁”;但宋朝每隔一段時期就進行“編敕”,即把皇帝的聖旨、命令編訂起來,做成了成文法,而既然有了這些成文的法條,以後碰到同類的事情,就須適用法條,不能隨意改變處理方法了,換言之,“獨裁”也就不是臨時任意的。我認為大理寺和審刑院這兩個司法機構正是根據現行有效的“律”、“敕”和赦令,對蘇軾做了免罪的判決。至於政治事件的層次,是烏台詩案研究的第二個層次,就是談它和黨爭的關係。而第三個層次,是詩話的層次。蘇軾的供狀無疑是詩話中的絕品,包含了對一批名作的權威解釋。蘇軾夫子自道,把自己的構思、用典一一解釋出來,之後但凡政治方面有點放鬆,朝廷不禁止,就會有人把它們刻印出來,時人誰不想獲得這樣的資料呢?比如胡仔的《苕溪漁隱叢話》就大段節錄了“詩案”,後來南宋人對詩案資料的閱讀,也主要就當做詩話那樣去讀的。

元趙孟頫繪蘇軾像

我的烏台詩案研究,主要討論了前人忽視的明刊《重編東坡先生外集》卷八十六記錄詩案的文本,我認為這是審刑院製作的文本。最近有法制史的專家回應了我的論文,就這份史料的性質提出了不同的判斷,不過也承認它裡麵包含了審刑院的意見。有的專家認為,大理寺、審刑院會這麽判決,是因為事先就獲得了皇帝的授意。這個意見對我很有啟發。我們重新來看這個案件的一頭一尾:頭上蘇軾被起訴,是說他“指斥乘輿”,就是罵了皇上;但最後判決的時候,適用的卻是“謗訕朝政及中外臣僚”的法條。這就很微妙了。你寫了一首詩諷刺政策,是算罵皇上,還是罵宰相?罵皇上是要殺頭的,罵宰相就“徒二年”。這就有了挪動的空間。從處理的結果看,或許對於罪行的認定是得到了皇帝的授意。這一方面說明皇帝的態度很重要,但另一方面,蘇軾的態度其實也很重要。蘇軾得逐一交代清楚他在詩裡罵了誰,把每個他罵過的人都落實了,才能證明罵的不是皇上。他的供詞之所以那麽詳細,我想是因為他意識到了這個利害關係。根據目前的記錄看,他在押的第一個月還很抗拒,到後來就交代得越來越詳細。有學者懷疑,蘇軾受到了刑訊。這種可能性不是沒有,但不是很大,他確實被逼問得很厲害,禦史台的態度比較嚴厲,但並沒有動刑方面的記載。我想關押了一段時間後,他意識到了利害關係,所以儘管很痛苦,還是把牽連人物的姓名都盡量交代了,最後的定罪量刑,適用的也就不是罵皇上的法條,而是誹謗大臣的法條。不過形式上,整個案子完全依據司法程序辦理,引用具體法條判決,可以說相當規範,體現了司法領域在北宋時期達到的文明高度。

宋神宗

黨爭和詩案幾乎一度令蘇軾命懸一線,然而最終,無論跟王安石還是其他嚴厲打擊過他的政敵,蘇軾大都實現了和解。尤其元豐七年,剛從貶地歸來的蘇軾,就去江寧拜訪了王安石,甚至議及比鄰而居。為什麽會這樣?

朱剛:“新舊黨爭”是我們對歷史的梳理,畢竟當時沒有政黨的概念,人們彼此之間也未必有清晰的兩黨對立意識。就具體的個人來說,就更加不是那麽涇渭分明,一些人儘管分屬不同的黨派,但還有親戚關係。雖說有政敵的意識,但尚沒有自覺的標簽。此外,蘇軾和王安石的心胸畢竟是寬廣的,說到底都是為朝廷工作,政見不同,無非就是政見不同,對皇帝、對朝廷的負責態度是一致的。他們詩歌唱和、談學問,完全沒問題。

王安石

我想強調的比較特殊的一點是,在元豐後期,這些政治家考慮問題的時候,還應該有一個特別的關注點,即神宗皇帝本人此時的心態。當時的政治家,除非有過於原則性的差異,一般總會盡量向皇帝的意圖靠攏,否則沒有皇帝的信任,就沒辦法做事。神宗晚年究竟怎麽想的,無法通過確鑿的史料證實,但是從現象上看,一方面,王安石罷相以後,他堅持新法沒有變,另外一方面,他確實對司馬光、呂公著、蘇軾這些舊黨的人釋放出好意,讓他們慢慢恢復一些工作。從這兩個方面看,他好像有一種調和傾向。正因如此,他去世的時候拜託母親高太后主持政局,而他一死,高太后立即召回司馬光等人,如果神宗本人毫無意願的話,高太后作為一個母親,兒子剛去世,就把兒子的“政敵”統統召回,也太不可思議了。神宗未必,也不至於希望母親把他的政策全部改過來,但他肯定有調和的意思,太后一定也了解這個意思。王安石、蘇軾各有信息通道,如果他們能夠知悉神宗的這種心態,願意向皇上的意圖靠攏,應該是能夠接納對方的。我覺得元豐七年可能是蘇軾和王安石最接近的一年,但後來神宗馬上去世,政局翻轉過來,又是另外一回事了。沒有人想到神宗會那麽早死,包括蘇軾在黃州的時候,也曾考慮長期在那裡安身。神宗比他們都年輕,如果把神宗長期執政作為前提來考慮,王、蘇的和解就有一定的政治意義,就不僅僅是個人生活態度的問題。

詩案之後的第一輪貶謫對二蘇兄弟的精神打擊巨大。在您看來,他們是否在各自的貶所完成了某種思想變化和精神提升?

朱剛:之前仁宗、英宗朝比較寬鬆,神宗朝開始時也是如此,只是到元豐年間環境有變化,所以在第一輪貶謫的時候,蘇轍是毫無準備的,蘇軾也有點掉以輕心。而到第二次,即元祐、紹聖之際,他們對於被貶的前景就有了預見,心理上都有所準備,儘管這次貶得更重,但他們心理準備也比較充分。貶謫是朝廷處理官員的一種特殊方式,被處理者沒有被削官為民,而是被安排到一個偏僻的地方,做一個有名無實的小官。總的來說,遭受了巨大的精神打擊。我想,這對於二蘇的心理成長、內在精神空間的擴充是有助益的。

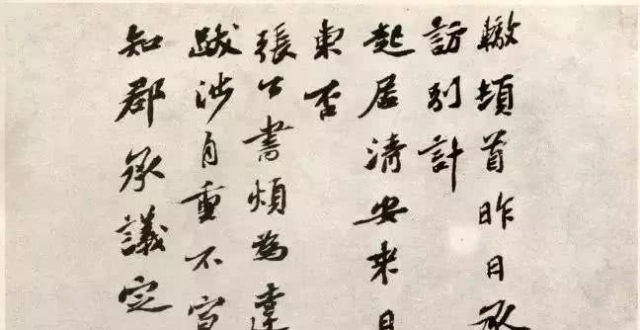

蘇軾《黃州寒食詩帖》局部

晚清錢慧安繪《蘇東坡夜遊承天寺》

一個比較明顯的現象是,貶謫之前,二蘇思想上沒有太明顯的禪宗因素,而當蘇軾被貶到黃州,蘇轍被貶到筠州,他們不約而同地親近了禪宗。蘇軾稱蘇轍為“東軒長老”,蘇轍稱蘇軾作“雪堂師兄”,二人浸淫在禪宗的語境裡。其時蘇轍的女婿曹煥到筠州去看蘇轍,經過黃州,先見了蘇軾,蘇軾寫了一首七言絕句,叫他帶給東軒長老。曹煥過廬山的時候,廬山圓通寺的住持知慎禪師讀了這首詩,就和了一首,不想知慎回到屋裡,當即就坐化了。曹煥到筠州後,蘇轍和了兩首,一首答蘇軾,一首答知慎,蘇軾次年到了圓通寺,又和了一首答知慎的詩。可以說,知慎禪師以生命帶二蘇入禪入道。元豐七年,蘇軾離開黃州,先去筠州看弟弟,兄弟的這次相見同樣籠罩在禪宗氛圍下。就在蘇軾到達筠州之前不久,蘇轍寫了一首詩偈給上藍順禪師,表示他悟道了——“徑參真面目”。這個“真面目”對蘇軾一直有影響,所以他離開筠州上廬山,腦子裡一直盤旋著“廬山真面目”的問題。

根據您的辨析,蘇軾在廬山的悟道之偈是一種“士大夫禪”,尚有主客對立意識,不同於超越到彼岸的“如來禪”,和在兩個世界間自由往來的“祖師禪”。既然都有此岸的“聲色”,“士大夫禪”和“祖師禪”該如何區分?您在《蘇軾評傳》裡說,蘇軾“在天道觀和人性論上取自道家較多,自稱對佛理不算精通”,那禪宗到底在蘇軾哲學中是什麽位置?

《蘇軾評傳》,王水照、朱剛著,南京大學出版社,2004年9月出版,629頁,60.00元

朱剛:所謂士大夫禪——“雙腳踏在爛泥裡”,是說還沒有消除“聲色”,而祖師禪則被形容為“入泥入水”,就是自己已經悟了,為了啟發、接引世人而主動再進入“聲色”。你是尚未出門,還是出了門又主動回來,這裡的區別只有自己知道,或者有所謂“明眼”的禪師,同你一對話,便知道你在什麽境界。

以前寫《蘇軾評傳》的哲學部分,我主要根據的是《東坡易傳》。《易傳》裡有很多莊子的概念,當然也有儒家的概念,也就是說,憑借儒道兩家,蘇軾把他的意思都表達出來了,這裡基本沒有牽涉佛教。《評傳》出版後,周裕鍇老師有一篇書評,說這本書最大的缺點是佛教不見了。這是怎麽回事呢?我後來想到的一個思路是:佛學作為哲學思想的資源,是龐大而豐富的,其表述系統也比較獨特,學習它需要很長的時間,學會用這個系統的語言來表達自己的哲學思考則需要更長的時間,等到蘇軾具備這個能力的時候,他已經用熟悉的儒道語言完成了對自己思想的系統表述,那麽他就不會使用佛學概念去重新表述一遍,只會不時地用來印證一下。所以探討蘇軾的哲學思想時,若根據《東坡易傳》,確實看不到佛學,但如果我們按編年順序讀他的詩,濡染佛學的內容就越來越多。

《蘇氏易傳》,商務印書館,1936年12月出版

北宋有司馬光的涑水學、王安石的新學、三蘇的蜀學、二程的洛學、張載的關學。這些學術派別之間有什麽異同?蜀學有何特殊之處?

朱剛:二蘇留下的文字,除了詩文集以外,就是對儒家經典的解釋。除了剛才提到的《易傳》,蘇軾還有《書傳》《論語說》,蘇轍有《詩集傳》《春秋集解》《孟子解》,儒家幾部重要的經典,除了《禮》以外,他們都有注解。這樣,我們自然就可以探索他們作為經學家的一面。北宋有意思的一點是,政治黨派和學術黨派的名稱是一致的。洛蜀黨爭、新舊黨爭,背後有新學、元祐之學,有洛學、蜀學,顯示出政治和學術的一致性。如果我們願意用“新儒學”這個概念的話,這些學派都處於新儒學體系的內部。這是相對於漢唐經學的一種以形而上學的思考方式為特點的儒學。不太恰當地說,可以稱之為儒學形而上學。其最核心的兩個概念是“道”和“性”,“道”唐代以來都講,所以最有特色的概念是“性”,而“性”無非就是“善”“惡”“善惡混”“無善無惡”這幾種說法。我大致考察下來,王安石和蘇軾是一樣的,是非善非惡的,程顥其實也接近於非善非惡,司馬光是善惡混,大致也差不多。所以非善非惡看來是北宋的主流。程頤那種明確的性善論要到南宋以後才成為主流。到了王陽明,還是非善非惡,所謂“無善無惡是心之體,有善有惡是意之動”。

蘇軾雖然自詡“謫仙”,其詞作中也頻繁出現“人生如夢”“古今如夢”“世事一場大夢”的感慨,但超越塵世的想望往往最終都落回“何似在人間”。您怎麽理解這種“人間性”?

《晩笑堂竹莊畫傳》蘇軾像

朱剛:我覺得這大概是蘇軾最讓人傾慕的地方。他確實領悟了人生,而這種領悟經常被我們解釋成儒釋道互補。儒是入世的一面,主要呈現出大臣的形象,釋道是出世的一面,是僧侶的形象。但如果把儒釋道互補理解為臣僧互補,就有明顯的缺陷。無論是做臣還是為僧,他首先是個人,但臣僧加起來還不是人。出了廟堂是不是就一定出世了?世本來就比廟堂更大,就像人其實比臣加僧的外延更大。所以還存在非臣非僧的豐富可能性,並且隨著社會文化發展,這樣的可能性會越來越豐富。不做大臣,不做僧侶,也可以做學者、居士、詩人、醫生,可以寫字、畫畫、作詩、躬耕,躬耕並不意味著完全做農民了,同時也可以讀書寫作。蘇軾的好處,就是根據自己目前的階段、現有的條件,充分發揮在臣僧之外的各種做人的可能性。儘管他在表達的時候,囿於傳統,總是用儒釋道的語詞表達,但他對我們最有啟發之處,就是展現了一個人可以擁有多種多樣的社會角色。

無論當時還是後世,蘇轍都被兄長的光芒掩蓋。但從科考、仕途、為文、為學諸方面看,蘇轍未必遜於兄長,為什麽他的聲名遠不如東坡?蘇洵在《名二子說》裡說,“是轍者,善處乎禍福之間也”,蘇軾也評價弟弟“其為人深不願人知之”,但蘇轍入仕後兩次辭官,許多行為剛猛異常。您怎麽看蘇轍其人?

清宮殿藏本蘇轍像

朱剛:蘇轍做事有點慢條斯理,弟子張耒說,從來不見蘇轍“忙”過。的確,他的形象沒有蘇軾那麽亮眼。我搜集過幾組兄弟一起參與的唱和詩,往往寫得最好的那首是蘇軾的。可以說,蘇轍的才華、表達能力比哥哥要弱一點,沒有蘇軾那麽能打動人,他比較平易委婉,而蘇軾跳躍性更強。不過在觀點上,兄弟兩人非常一致,我們有時候可以用蘇轍的說法去印證蘇軾的說法。這在當時是非常罕見的。北宋兄弟同朝的,經常政見不一致,王安禮和王安石不一致,曾鞏、曾布、曾肇不一致,蔡京和蔡卞也不一致,而蘇軾和蘇轍雖然性格不同,但觀點上基本可以當一個人來看。包括《宋史》列傳裡,也強調他們始終如一,“近古罕見”。在觀點一致的情況下,蘇轍表達能力不如蘇軾,他的形象確實就被後者掩蓋起來了。但是蘇轍有時候也很剛烈,在幾次關鍵的時候,都是蘇轍率先發表不同見解,甚至態度比蘇軾還要勇莽一點:指責宋仁宗,他很猛烈,反王安石,他先行動,元祐年間,他官做得更大,紹聖被貶,他也是第一個。關鍵時刻他都衝在前頭。所以我說他是外柔內剛,表現出來很柔和,實際上內在的激烈程度跟哥哥是一樣的,蘇軾得罪人的地方他一樣得罪人。後來朱熹就說,東坡雖然很容易得罪人,但其實無毒,子由這個人不做聲,卻“險”。

宋徽宗

對於蘇轍的研究,我個人的關注點是他的晚年——從蘇軾去世後算起,到他去世的十二年間,就是整個唐宋八大家只剩下他一個人在世的十二年。這段時間不短,環境也很特別:宋徽宗採用蔡京的政策,向新黨一邊倒,銷毀三蘇文集,嚴控意識形態。可以說環境比蘇軾生前更為嚴酷。在這樣一個時代,他卻能堅持自己的“元祐體”寫作,自稱“潁濱遺老”,完成了長篇的回憶錄,很不容易。不過,當時對他的處理也比較奇怪。按政策,蘇轍居住的潁昌府,是不許元祐黨人住的,但他卻一直住著。他作為元祐黨人被禁,但去世後給他的哀榮也不錯,享受前執政官的待遇。對此有很多猜測。朱熹說他耍了一個把戲,把蔡京以前寫給他的信故意放在外面讓人看,令蔡京疑心他握有自己的把柄,不敢動他。而我猜想,另一個因素應該起了更大作用:他的一個親家梁子美是當時的執政官,可能對他有些照顧。

圍繞晚年蘇轍,您在《唐宋“古文運動”與士大夫文學》討論了“‘古文運動’的終結”,在《蘇軾蘇轍研究》討論了“北宋學術的終結”:前者強調古文運動孕育的王安石新學的成功,後者偏重蘇轍代表的北宋顏子學的完成。這二者是一個“終結”的兩個方面嗎?至於顏子學,一方面它是南宋“轉向內在”在北宋的濫觴,另一方面它本身又在南宋受到了清算。就此而言,兩宋計程車大夫文化究竟是連續的還是斷裂的?

《唐宋“古文運動”與士大夫文學》,朱剛著,複旦大學出版社,2013年3月出版,426頁,32.00元

朱剛:我先解釋“終結”。從中唐到北宋有一種文化思潮,稱它為“新儒學”也好,“道學”也罷,總之是一種新的儒學形態,一方面希望指導士大夫的人生,一方面意欲成為國家的指導思想,對政治發揮作用,而“古文”是其表達方式。這種思潮所包蘊的理想,通過王安石變法全面地向現實轉化,即從思想運動落實到政治改革。但隨後,當王氏“新學”被定為“國是”,王氏“經義”被確立為統一的科舉文體時,其對於士大夫思想自由和文學多樣化的損害,也是不言而喻的。各家各派積極用自己的思想去直接指導國家,或者說努力建構一種對政治有直接指導性的思想的趨勢,到這個時候走向終結,繼而出現了對於這樣一種從思想到政治的走向本身進行反思的聲音。蘇轍正好處在這個階段裡,所以我把他作為探討的核心對象。但實際上同樣重要的還有晚年的程頤。

程頤

關於宋代士大夫心態的總體傾向,劉子健先生提出了“中國轉向內在”的觀點,認為北宋士大夫的特徵是外向的,樂意從事制度上的改革,南宋計程車大夫卻在本質上轉向內斂,以個人的道德完善為首要的追求。他這個“轉向”啟發了我上面說的“終結”,但不是做一步“終結”再做一步“轉向”,其間有個交纏的過程。我梳理出北宋幾家思想對顏子不約而同的關注,相對於孔孟之道,孔顏人格是內向的,可見這種“轉向內在”的傾向在北宋的後期就已經出現了。在這個意義上,我覺得和南宋是有連續性的。但不管怎麽說,南宋畢竟面臨國家的危難,完全向內轉的姿態跟救國的主題是不符合的,南宋人會有一些別的思考,所以就會清算顏子學。但他們並沒有把顏子學就取消了,它的影響還是很大。對於南宋的道學家像朱熹這批人來說,製造出一個能夠解釋一切的思想體系,為天地立心,還是最高的人生追求,救國是其次的。道學士大夫並沒有把挽救國家作為人生的最高理想。而北宋士大夫如蘇轍,通過談論顏子之學而從“先憂後樂”到“簞食瓢飲”的內向轉變,既是受了黨爭的影響,也是性命之學發展的自然結果。“國是”環境下長期的黨禁使舊黨士大夫確信:即便對朝廷什麽貢獻都沒有做,作為一個人的生存本身便具有終極價值。於是,人生價值的實現不需依靠朝廷和明君給予的“外向”表現的機會,隻依靠個人“內向”的體認。

回到文學,您在《蘇軾十講》開篇分析的第一首詩,是蘇軾人生最後一年寫給老朋友法芝和尚的《次韻法芝舉舊詩一首》,經過一番爬梳,您最終釋出了詩中“鴻”“牛”“月”三喻的喻義。為什麽您如此看重一首交際詩?

孔凡禮校點《蘇軾詩集》,中華書局,1982年2月出版

朱剛:首先還是回顧一下中國詩歌的傳統。在傳統中國,不是只有“詩人”才寫詩,很多人從小學習作詩技術,達到一定文化水準的人都會作詩,所以詩是最常用的表達工具,也是重要的交際工具。從《詩大序》以來,人們就說,情動於中而形於言,詩言志。換言之,詩歌首先是自我表達。我們經常也會講中國詩歌的抒情傳統。但到了宋詩這個階段,詩歌的另一個功能——交際的功能就越來越顯著。隋唐以來科舉以詩賦取士,而科舉出身的官員在宋朝成了士大夫的主流;隨著印刷技術的發展,作品發表傳播的客觀條件也大為改善。一系列的因素促成詩歌作為交際工具的一面走向發達。抒情傳統確實一直在延續,但交際功能也一步步強大起來了。唐詩裡或許還看不到那麽強大的交際功能,但宋詩很明顯。交際功能強大到一定程度後,會反過來影響抒情傳統。寫作者意識到,他這首詩的讀者是一個不確定的多數,有類似於今天發表的感覺,他就會調整自己的表達方式,考慮自己在別人面前要呈現出怎樣的形象。他的寫作是一種跟整個“文壇”對話的方式。

然而作為交際工具的詩——唱和詩、應酬詩——在傳統的文學分析中被看得比較低。歷來都覺得個人獨白、個人抒情才是最好的詩,交際詩總是次一等的。實際上,一方面,交際詩在技巧上要求更高,另一方面,當兩位詩人有一輪唱和,我們尚能看明白大致的意思,但如果反覆唱和,形成一系列作品後,語境就相對封閉了,非語境中人不能明白他們在說什麽。此時,詩歌中的一些意象、詞語變得像密碼一樣,唱和者彼此理解,我們讀者就不太了解。這就給研究者提供了一個任務,要梳理上下文,恢復語境,才能開展解讀,判斷這些詩好不好,好在哪裡。我經常覺得,這是宋詩與唐詩的一大區別,我們讀唐詩的時候,基本上感覺作者直接表達自我,或者可以說作者直接在跟讀者對話,但讀宋詩,則是讀者聽到作者在跟另一個人對話,一時聽不明白。所以面對交際詩,我們要改變閱讀詩歌的方法,需要考慮詩的對話者。但宋代也有人認為,這樣就不像詩了,力主恢復唐詩的那種寫法。

您在《“小二娘”考》一文中寫道,“士大夫周圍的女性不但在(其人際關係)網絡的編成上不可或缺,而且她們在很大程度上引導了士大夫情感表達的‘日常化’趨向”。能談談女性和士大夫文學的關係嗎?

朱剛:我是比較偶然地涉及“小二娘”的。本來的初衷是清理蘇軾尺牘,因為對蘇軾詩文的編年整理已大致成熟,只有大量的尺牘還沒有理想的編年成果。在這個過程中,我碰到了蘇軾寫給“小二娘”的信。我考證出她是文同的孫女、蘇轍的外孫女,她的丈夫叫胡仁修,而這胡仁修所屬的家族是常州晉陵胡氏。然後,就讀到了晉陵胡氏的另外一位女性——李之儀夫人胡淑修的傳記資料。這位胡淑修讓我非常驚異。根據李之儀為妻子寫的墓志銘,胡淑修的知識能力驚人:她的文史知識、佛學水準能夠和蘇軾交流,她的數學水準可以和沈括匹敵。如果換一個性別,她完全是一名優秀計程車大夫。只因為是女性,她的作用就被局限在家庭裡,但胡淑修依然會顧問丈夫做的事情,因為她有興趣也有能力去提出意見。確實,女性會被宋代士大夫當做聯姻的工具,去編織人際網絡,但如果達到了胡淑修這樣的知識能力,那麽她在這個人際網絡中決不會只是被動的工具。我們知道歐陽修、蘇軾小時候都跟母親讀書,這些母親至少在他們小學生階段教他們綽綽有余。根據現在的估計,像李清照、胡淑修這樣水準的女性,當時大概也是有一批的,不會是孤立的,只是因為女性的材料保存下來的不多,我們就知之較少。

北宋喬仲常《後赤壁賦圖》局部:“歸而謀諸婦。婦曰:‘我有鬥酒,藏之久矣,以待子不時之須。’於是攜酒與魚,複遊於赤壁之下。”

吉川幸次郎的名著《宋詩概說》提出了宋詩具有“日常化”傾向的觀點,影響甚大。我覺得“日常化”傾向也使他們更多地在作品裡觸及生活中的女性。蘇軾的《後赤壁賦》就是個典型的例子:在它的開頭就出現了“婦”——蘇軾的第二個妻子王閏之。一般來說,除了特別的“贈內”“悼亡”題材外,妻子是很少出現在士大夫文學作品中的,至少不如娼妓、歌女出現得多,因為相比於後者,妻子太“日常”了,似乎引不動“詩興”。《後赤壁賦》在開頭出現了“婦”,就表明這裡是個日常的世界,但後面越來越向非日常延伸,最後到達一個神秘世界。所以,整篇賦便是從日常性向超越性的運動。

您翻譯過不少日本學者的宋學著作,如內山精也的《傳媒與真相——蘇軾及其周圍士大夫的文學》《廟堂與江湖——宋代詩學的空間》,土田健次郎的《道學之形成》。您能介紹一下日本的“近世”中國研究,以及它對您的影響嗎?

《傳媒與真相——蘇軾及其周圍士大夫的文學》,[日]內山精也著,朱剛等譯,上海古籍出版社,2005年8月出版,535頁,49.00元

《廟堂與江湖——宋代詩學的空間》,[日]內山精也著,朱剛等譯,複旦大學出版社,2017年8月出版,309頁,39.00元

《道學之形成》,[日]土田健次郎著,朱剛譯,上海古籍出版社,2010年4月出版,484頁,48.00元

朱剛:我譯的這些書對我影響是很大的,其中有些內容後來直接成為我研究的課題。日本的中國學研究有一個自己的思路,因為日本在歷史上受了中國非常多的影響,中國一些先人的成果在日本也發揮了歷史作用,日本學者會聯繫這些成果作用於日本的結果,來探討相關問題,或者說,同樣一個思想家,留在中國的遺產和留在日本的遺產可能是不盡相同的,這裡就有一個比較的視角。這是日本中國學和美國、歐洲的漢學不一樣的地方。“近世”的說法肇自內藤湖南的“唐宋變革論”,是對中國史歷史時期的劃分,把唐前、宋後區分開來,國內學者有些是不以為然的,但參照日本史就容易了解,吸收隋唐制度的平安時代,與確立朱子學為指導思想的江戶時代,天然地區分開來。

就翻譯而言,對日本中國學研究成果的翻譯,任務是很重的。我們的學術在“文革”時期有過停頓,而日本非但沒有停頓,他們六七十年代的成果還非常多。這批成果沒有及時引進,所以我們從八十年代開始直到現在,還經常在翻譯——比如說——宮崎市定、吉川幸次郎的著作。但實際上,吉川幸次郎的學統在日本已傳衍兩三代了,他的許多成果早就被更新。當然現在翻譯宮崎、吉川的著作仍是必要的,但不能把他們的論點作為日本學界的最新成果來看待。像山本和義就是繼承他們而來的,再下面還有內山精也這一批。當年我們把內山等人的著作翻譯過來的時候,他們都還很年輕,我們的目的是想展現日本這批在崗教師的最新工作。從交往的角度說,內山精也、淺見洋二這些人大致可以算是我的同代,他們到中國來留學時,跟王水照等先生學習,和我們是師兄弟。但是普遍地,他們的年紀都比我們大一些,因為他們在漢語學習上要用去幾年時間,所以研究起步時比較年長。但年長也有好處,考慮問題會比較成熟,所以跟內山、淺見的交往中,我的收獲可能比他們大。如果拿年齡相等的兩國學者來比較,在中國學領域,大致中國學者的專業起步會早一點,但日本學者在學術方法上不會比我們弱,往往經過較長時期後,學術創新性有可能更強,這裡當然也有一個學術環境的問題。

山本和義著《詩人與造物:蘇軾論考》,中國社會科學出版社,2013年5月出版

我個人比較願意打開視野,探討文學和法律、政治、思想、民俗的關係。然而術業有專攻,要快速把握其他領域的前沿研究和目前的問題意識並不容易,但日本學界的相關工作就做得很好:他們時不時會出版一本比較深入淺出的書,梳理總結某個領域近年的重要成果、重要觀念。這樣吸收相鄰學科的成果就會很快。我回國以後發現,在國內做類似的工作非常不容易,因為這樣的書不易找到。所謂發達國家,包含了學術的發達,各個學科分枝健全,比較均衡地往前推進,還及時有所總結。我們這裡有的分枝非常厲害,有的分枝可能還沒生成,處於比較粗糙的引進的階段,那就沒辦法吸收它的成果來豐富自己。在分枝還不夠健全的情況下,大家就已經討厭分枝太多,指責為“碎片化”,我覺得有點奇怪。當然消除各分枝之間的隔膜,是很重要的。日本有若乾出版社經常組織學科的總結性工作,邀請各領域的專家執筆,既呈現最新成果,表達又比較平易通俗,很適合相鄰學科的人參考了解研究前沿,這值得國內借鑒。