·關注秦朔朋友圈ID:qspyq2015·

這是秦朔朋友圈的第2557篇原創首發文章

說起韓國,國人往往被一種莫名的優越感和酸楚的感覺支配。

優越處則曰老大帝國,昔日作為朝鮮王朝的宗主國,清廷派往朝鮮年僅23歲的袁世凱就能定奪整個朝鮮的局勢,混得風生水起而予取予求,何其痛快。這是國人容易站到漢武帝角度思考問題(諶旭彬語)的緣故吧。

酸楚處則是這個國土面積10萬平方公里和總人口5147萬(這一規模類似我國浙江:面積10.2萬平方公里[排名第25位],人口5400多萬[排名第10位])的蕞爾小國,居然在二戰之後通過經濟發展超越了中等收入國家陷阱,成為人均GDP2.6萬美元(2017年數據)的高等收入國家。而且,在經濟、文化、體育等事業上光芒萬丈,不僅有三星這類巨無霸的世界級企業(國內似乎只有華為能與之抗衡),在近5屆奧運會上基本都在前十位,倫敦奧運會甚至闖入前五。更有若幹部如《來自星星的你》等影視劇一度霸屏中國銀幕,惹哭了全國的多情男女。韓流韓風流行於全球(在國內更是火爆一時),哪裡還有過去積貧積弱的樣子。更可恨者,他們居然還敢和我們爭奪祖先,奉孔子與屈原為先人。不僅在現代文明上領先一步,而且撫今追昔竟要把古文明的桂冠也加於頭頂。這種反差,讓“上國”群眾頗為不滿,憤懣之餘免不了泛出若乾醋意。

但無論如何,今日的韓國不可小覷,已然傲立於世界民族之林。作為亞洲系列的第四篇,請跟筆者一道細細品來。

韓國經濟發展歷程

二戰後的重建與原始積累

二戰前,韓國就是一個典型的農業國家(日本殖民時期,朝鮮半島按南農北工的部署發展,因此戰略工業基本在北朝鮮,南朝鮮則是靠農業立國)。戰後,滿目瘡痍之下百廢待興,韓國處於缺衣少食的絕對貧窮之中。這時候美國人的友誼發揮了作用,在幫助韓國訓練和武裝軍警之外,美國NSC8-1/2號兩個文件分別批準1949年和1950年向韓國提供1.85億美元和1.92億美元的救濟和援助資金,還配套了一個為期3年的技術與經濟援助計劃。

但隨著朝鮮戰爭爆發,整個朝鮮半島又墮入深重的災難之中,泡菜壇子都基本碎乾淨了,徹底地混到一窮二白。之後,韓國在1953年至1962年花了十年的時間進行了經濟重建,農業恢復穩定,繼續發展,韓國才能有了內生性的原始積累用於發展現代工業。其中,外援的作用不容低估。據韓國銀行統計,到1960年代末,韓國累計接受了29億美元的西方國家援助,美國的糧食援助還讓可憐的人們免於饑荒的死亡。

同期,韓國的教育事業得到發展,人口素質顯著提高。1945年韓國人的識字率僅為22%,1961年上升到71%。

樸正熙時代的五年計劃

軍人樸正熙1961年5月16日發動政變推翻當時的民選張勉政府,通過規定總統終身製的《復活憲法》,總共執政18年,直至遇刺身亡。其間,樸正熙秉持“受政府指導的資本主義經濟”理念制定了若乾雄心勃勃的五年經濟發展計劃(1979年,樸遇刺死於第四個五年計劃的執行過程中)。

第一個和第二個五年計劃的核心是在國內實施管制型市場經濟,壓製消費,重視儲蓄和投資,利用工農業產品價格的剪刀差以及城鄉二元結構調用稅收優先建設城市,薅農業的羊毛來為工業積累資本以重點加強發展有比較競爭優勢且略有規模的紡織、印刷等輕工業,再用這些初級產品出口賺取外匯。而積累的外匯主要用於購買資本品(機器設備、生產流水線)發展重化工業以圖實現趕超。對外則實施貿易保護,阻止外國消費品的進入。

1968年韓日邦交正常化給韓國帶來了機遇(這是和平的國際化的第一個小甜頭)。日本投資商的FDI不僅帶來了工廠和技術(歡迎FDI,但不歡迎進口),還為韓國本土培養了工程技術人才和市場經濟人才(因為日韓文化易於溝通,韓國人更容易學習日本人經驗)。1969年,三星電子成立,起步的業務是進口索尼的零組件後組裝家電。

這十年間,韓國的GDP從1962年的262.13億美元增至1972年的692.57億美元,增長了2.64倍,年複合增長率為10.53%。人均GDP從1962年的988.70美元增至1972年的2067.05美元,增長了2.09倍,年複合增長率為7.65%。

嘗到政府指導與資本主義結合的甜頭之後,三五和四五計劃時期,韓國政府建設的重點轉向戰略重工業:鋼鐵、造船、化工。計劃講究宏大敘事,目標高遠。第三個五年計劃進行得比較順利,第四個五年計劃卻發生了挫折,GDP增長在1979年大幅減速,從上年的9.10%降至當年的6.99%,1980年更是出現了3.22%的負增長。

這次衰退的主因就是政府有形之手過於活躍,在政府的指導下,企業出現過度投資,尤其是很多國有企業在重工業領域進行了大量的投資,而這些投資後來被市場驗證屬於低效或無效投資,成為經濟衰退的主因(部分原因是兩伊戰爭引起石油危機帶來的外部衝擊)。

但這十年間,韓國經濟成長的成就也不差。韓國的GDP從1972年的692.57億美元增至1982年的1511.80億美元,增長了2.18倍,年複合增長率為8.12%。人均GDP從1972年的2067.05美元增至1981年的3904.12美元,增長了1.89倍,年複合增長率為6.56%。

1982至1992年的黃金10年

經歷了1980年的負增長,韓國對經濟政策進行了調整,跟隨著美國裡根和英國撒切爾經濟自由化改革,主要是兩大內容:

一方面是國退民進,國有企業退出競爭性產業領域。除了公益性領域,八十年代政府原則上不再新出資或投資新國有企業,即不增加新的國有股權。1987年4月進一步推出國有企業民營化計劃。另一方面是嘗試在國有企業中建立現代企業制度,1984年3月頒布《政府投資機關管理基本法》,給國有企業鬆綁,實行自主經營責任製。

另一方面是減稅放權,1982年稅制改革,韓國政府降低了企業和個人所得稅的名義稅率,減輕了納稅人的稅務負擔,刺激了經濟增長。橫向比較,以稅收對GDP的佔比來看韓國的宏觀稅負水準在上世紀八十年代中後期一直低於同為亞洲四小龍的新加坡,更低於高收入國家英國。德國戰後輕徭薄賦的稅收傳統在西方高收入國家中是獨樹一幟的(韓國政府在經濟起飛期少征稅少負債少花錢還是值的讚美的)。

在這十年間,韓國的GDP從1982年的1636.75億美元增至1992年的4251.89億美元,增長了2.59倍,年複合增長率為10.01%。人均GDP從1982年的4161.98美元增至1992年的9719.06美元,增長了2.34倍,年複合增長率為8.85%。這個階段與中國1998年至2008年的黃金增長十年情況非常類似(中國的GDP從1998年1.92兆美元增長2.63倍至5.04兆,年複合增速為10.10%),中國的經濟增長奇跡與日本、韓國以及二戰後邁入高收入國家群體的經濟體相比也並不出奇。我們理所應當感到警惕,我們蕩氣回腸的經濟增長歷程並非是獨有的,不能以特殊國情的樂觀假設來替代普適性經濟規律的存在。

1992年至亞洲金融危機時期

經歷了長達10年的經濟景氣增長周期,韓國經濟潛力得到了充分挖掘,實體的商業機會近乎窮盡。但在信心和欲望的刺激之下,韓國政府與民眾仍對經濟增長抱有極高的期望,所以政府應對經濟增速下行的主要措施是實施寬鬆的貨幣政策來刺激增長。

寬鬆貨幣政策刺激成為了主要的手段,這時候國際上的金融形勢也特別有利於韓國的借貸:

一是日本經濟陷入不景氣,日本央行降低利率以刺激經濟,韓國金融和工商企業能相對容易地借入便宜的日元;

二是因為1990至1994年間美國和歐洲經濟不太景氣,國際資本流向對曾保持高增長記錄的韓國有利。這階段,韓國居民和企業部門(非金融企業)的債務快速攀升,以遠高於GDP增速的速度增長。

對比自由市場的好老師美國,可以發現在1991至1998年之間,儘管韓國的宏觀總杠杆率低於美國,主要是因為韓國政府債務很少的緣故(韓國政府在經濟起飛期不亂花錢是非常好的慣例),但韓國企業部門的杠杆率上升過快,遠遠高於美國的水準。這就導致了金融危機的降臨。因為從債務的角度,國家債務的可持續性更強(相比個體企業,國家憑借主權更容易借新還舊),而企業的債務會直接增加財務的脆弱性,一旦無法按約定償付本息,就會成為銀行的不良資產,引發連鎖的金融負面反應。

所以,當韓國朝野陶醉於他國無法與之比擬的經濟增長潛力的幻象之中時,金融危機已經迫近。事後世界清算銀行的經濟學家發現,信貸缺口為正就需要警惕“信貸相對繁榮”可能累積的系統性風險。回過頭來看韓國在亞洲金融危機爆發之前,信貸的正缺口一直在增大,隱含了金融危機的信號。

而有一個非常牛逼的經濟學家,後來的諾貝爾獎獲得者克魯格曼則在事前就預見到了這種情況,他警告韓國依賴債務擴張帶來的潛在風險,認為這種“投入驅動型增長”的模式難以持續,很容易受到副作用的反噬(即“危機的洗禮”)。克魯格曼運用的分析工具是全要素增長率,他發現東亞國家的經濟增長主要靠勞動力和資本(債務為資本融資)等要素的投入來實現高增長,但勞動生產率沒有改善,當此前要素的投入難以為繼就將直接面臨危機的威脅。而資本的回報無法滿足股東或債權人索要的必要報酬率就是觸發這種投入模式中斷的情形之一。

從世界大型企業聯合會(Conference Board)發布的數據看,韓國TFP的增速出現多次負增長,所以也在克魯格曼的預言之內。

如果同時滿足信貸正缺口高於10%,且TFP增速惡化的情形,那麽就需要足夠警惕了。雖然國內的經濟基本面依然強勁,但卻受到了這兩個指標的同時預警。

1996年亞洲金融危機爆發,韓國也是重災區。

亞洲進入危機觸發的經濟自由化改革

1996年12月13日,韓元對美元的匯率降至1737.60:1,對比1996年官方匯率804:1,降幅超過100%,當月韓國外匯儲備僅剩50億美元,不但無力維護匯率,而且無法滿足對外支付的基本需要。1996年韓國的貿易赤字高達177.5億美元,每個月的進口高達108.1億美元,其中當時韓國須從外國輸入生活必需食糧,一年要花費120億美元。可以說,沒錢買糧食了,而且工商企業還要償還大量的外債(據估計1996年12月當月企業部門的到期債務就超過100億美元)。

這時候的韓國真是窘迫。處於同樣困境的俄羅斯宣布停止對外償付外債,包括政府所欠的債務,這引發了一連串的金融危機,其中就包括長期資本公司的破產倒閉。對於戰後重建在經濟發展中逐步建立起強烈民族自尊心的韓國人而言,是難以接受的。為此,舉國上下多方籌措美元還債,其中的一個壯舉200多萬韓國人自發捐出總額高達10億美元的黃金。關於韓國老婦人和新媳婦含淚向國家捐獻黃金首飾的新聞報導廣為流傳。

10億美元的黃金只能反映民族氣概,但不足以滿足對外支付的要求。韓國被迫向IMF緊急申請援助貸款。而IMF提出的條件就是要求韓國進行徹底的結構性改革。改革從兩個大方向著手:

一個方向是改革政府職能,其全能型政府向有限型政府轉變,由管理型政府向治理型、服務型政府轉變。在加強立法管制之外,加強金融和經濟的自由化程度,使市場在資源配置中起決定性作用。

另一個方向是改造經濟的微觀系統,破除“裙帶資本主義”和政府管制下衍生的“道德風險”。當時韓國的“裙帶資本主義”主要體現為某些階段“商界和政府通過合作使國民福利最大化”(克魯格曼語),在經濟發展的某個階段這種合作可能有利於一國的經濟發展,但隨之也會造成監管不力和貪汙盜竊等“道德風險”。比較典型的就是韓國的財閥企業不受財務紀律和預算的約束大規模舉債(只想著債務擴張,借新還舊,沒想過通過經營活動創造的自由現金流來償還債務),本質上是不謹慎的微觀行為綁架公共利益。當債務難以為繼的時候,最終只能把金融系統拖垮了,然後等著政府動用納稅人的金錢來償還。

韓國破舊立新的改革措施具體包括:

修訂完善《證券交易法》《企業破產法》等,清理虧損嚴重的金融機構和僵屍型工商企業。

責令償債能力發生不可逆惡化的財閥破產清算,前30家大財閥有半數因為金融危機被迫走上了破產、清算和合並重組的道路。以上這兩個措施實際上廢除了任何形式政府信用擔保,讓市場來決定企業的生死,完成了企業經營成敗與政府的脫鉤。

設立 “金融監督委員會”,按現代金融監管框架對金融機構實施嚴厲監管。同時,政府不再乾預金融機構的經營行為,取締既往的指導信貸投放等窗口模式(1972年8月,韓國政府頒布《關於經濟安定與成長的緊急命令》,對企業進行救濟,展期企業債務,並強製將此前個人借給企業的資金轉為低息貸款或直接投資,避免信用風險暴露。政府背書在一定程度上鼓勵企業加速負債,加劇了經濟系統的脆弱性)。

修訂完善《公司法》等法規以改善企業的治理水準,要求企業提高財務信息的透明度和可靠性、保護企業少數股東利益(以防止控股股東一股獨大過度舉債等破壞公司長期價值的行為)。

對外國投資者完全開放市場,包括此前開放步調遲緩的金融市場,外資在銀行、保險等領域持有股權都不受任何限制。

經濟制度進一步自由化,包括匯率自由浮動、市場準入法治化等等。

採用法治化追究政府官員與財閥之間的舞弊行為,減少政府的不當乾預和越權乾預,從嚴治理“裙帶資本主義”。直到今天,這個動作還在延續,前總統李明博和樸槿惠的受審就是韓國朝野對“裙帶資本主義”毫不妥協的鬥爭。

這些措施沒有一項不帶來巨大的社會痛苦。其中企業破產帶來的失業問題就給政府帶來了嚴重的衝擊,失業率從危機前1995年的2.05%,一路飆升至1998年6.96%。24歲以下青年人的失業問題更加嚴重,1998年這個失業率達到創記錄的15.46%,大學生畢業找不到工作的比比皆是。

這時候政治家體現出了主心骨的作用,展現領導力以凝聚人心,抗拒恐慌。時任總統的金大中先生悍然發表“丟三保七”的言論:主張丟掉30%的工人的工作,保70%的工人就業,這種以市場導向的決定卻贏得了民眾的支持。他簽署法令限制財閥、強製經營不善的金融和工商企業破產,壓根就不畏懼既得利益階層的仇視。

其中另一個代價是向金融系統注資,以政府財政資金、民間資本、外資等多種渠道累計向金融系統注入了155兆韓元以幫助消化不良貸款的同時確保商業銀行能達到巴薩爾協議要求的資本充足水準,1997年底韓國的信貸市場價值為899.9兆韓元,相當於信貸總額17.22%,也相當於當期GDP的530.3兆韓元的29.2%。因為外資幫助處置不良使得外資在銀行系統的股權佔比從1997年不足1%增加至2004年的30%;政府的債務從1997年底的34.1兆韓元激增至2001年底的69.2兆(這不是政府開支的全部代價,對金融系統不良資產處置產生的支付義務一直延續多年)。當然這些措施都是值得的,敏捷出清金融機構不良貸款,避免信用內生性緊縮的惡性輪回(這和伯克南在次貸危機中的處置方案是完全類似的)。

不破不立,破舊才可立新。韓國1999年起經濟開始反彈,煥發出新活力。2001年底金融系統的不良貸款比例從危機爆發時的20%下降到了3%左右。1999年韓國GDP擺脫亞洲金融危機的負面影響恢復增長。

危機後時代

現如今,韓國已經成功跨過了中等收入國家陷阱,進入了高等收入國家行列(2018年世界銀行設定收入劃分閾值為人均GDP高於12055美元)。別小看這個成就,高收入國家俱樂部的格局在十九世紀形成,至今仍然是西方自由市場經濟國家為主。二戰後像韓國這樣從低收入組別進入高收入組別的國家屈指可數。

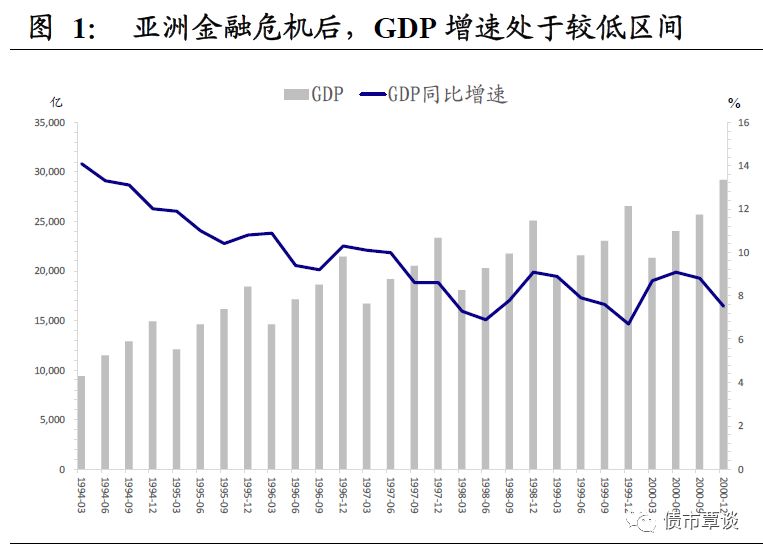

危機後,韓國人均GDP從1998年谷底12652.35美元增長2.06倍,達到2017年的26152.03美元,年複合增長率為3.89%。除了1998年GDP增速出現報復性反彈之後,韓國的經濟增速下降至中低速水準,2008年之前尚圍繞5%的中樞上下波動,2008年之後GDP增速基本降至3%以下(因為總人口正增長,所以人均GDP的增速一般都慢於GDP增速)。

2018年5月8日韓國銀行(即韓國央行)發布了一份名為“增長潛力下降原因分析:以生產率為中心”的報告認為:韓國在經濟危機之後比危機之前年平均生產率下降了2%,與OECD(經濟合作與發展組織)的主要國家相比處於最低水準。而該報告給出的政策建議是,如果能以減少對市場乾預為目標,通過政策性的努力還是可以改善和提高生產率的。同時,報告認為韓國知識產權保護等與開發研究有關的制度性的環境仍舊沒有達到發達國家的水準,並強調“應為保護知識產權做出更多的努力”。

作為成功擺脫中等收入國家陷阱進入OECD的後進國家而言,韓國制度仍在強調自由市場化改革,強調知識產權保護,充分說明市場經濟的建設和進化,任何國家的努力都永無止境。這對我們何嘗不是一種啟發?

韓國亞洲金融危機的啟示

以史為鑒,值得深思:(1)依賴債務擴張的經濟增長更容易是低效率的,可能會引發系統性金融危機。一旦危機發生,代價會非常高昂,韓國為亞洲金融危機付出的顯性代價,光是救助金融機構就付出了GDP的近30%。美國次貸危機的代價更是難以估量,其中最難估計的是反危機的貨幣政策帶來的潛在後果。(2)遇見危機並不可怕,代價一旦明了,社會各階層分攤即可,更可怕的是為了抑製危機付出的潛在代價。(3)所謂危機,即是危中有機的福禍轉換論,背後需要切實的行動。唯有經歷危機後,越發確信自由市場的力量,以市場化改革來實現進化,才有機會避開中等收入陷阱。

韓國的社會挑戰

養老問題的挑戰

新世紀以來,韓國遇到了諸多新挑戰。主要的挑戰來自於老齡社會的威脅,2009年韓國65歲以上人口佔比首次超過10%(達到10.3%),預估2018年該數字將超過14%,正式跨入“老齡社會”。

《朝鮮日報》稱,2017年韓國新生兒數首次低於40萬。相比之下,死亡人數達到新高,約為28萬人。2017年12月還出現了單月人口負增長,人口零增長乃至負增長的威脅越來越大。

但從老年撫養比數據看,韓國的壓力並不大。日本和德國的老年撫養比更高,但社會承受的壓力較低,韓國卻面臨著很大挑戰,有新聞報導甚至稱,韓國70歲的老婦人不得不從事性服務以維持老年生活,分外心酸。其核心原因在於1982年至1992年的黃金十年增長期,韓國充分釋放了人口紅利,卻對養老制度缺少安排,有些難以適應而已。

這種安排不是指由國家提供充分的養老保障,因為國家通過稅收或收取養老保險以現收現付的方式提供公共養老保障,本質上是對財富進行代際轉移再分配,這種再分配在全球範圍內中高等收入國家低出生率的新常態,變得越來越不可持續:(1)後人增速減少,要薅羊毛也不容易;(2)鼓勵生育也未必合適,一是涉及到公民的自由選擇權,二是不可能用更多的人口來解決人口老去的問題(從既有的物質守恆定律看,地球承載生命肯定是有容量的,通過人口增長來撫養老去的人也未必可以持續,不可能把所有的問題都甩給更有智慧的後人);(3)引入外來移民可以階段性地解決全球人口結構性的不平衡,並削平國家間居民收入不平衡的鴻溝,但隨之而來兩個問題:一是移民的輸入國,可能要損失高素質的人口,這原是本國經濟發展的有利因素;二是移民輸入國的適居人口總數是有限制的。

德國作為老齡化程度居歐洲第一的國家,從施羅德政府開始的選擇主要是縮減公共養老保障的福利水準以激勵個人對養老的整體安排。因而默多克政府在最近五年才能連續得以實現財政盈余。如果福利開支不斷增加,對於德國這種撫養比不斷攀升的國家而言,財政的支出可能會加速增加,帶來巨大的壓力。但德國政府之所以有財政盈余,總體還是拒絕向高福利低頭的原因。說到底,自由的個人自立自決,非必要時,政府不能動用公共資金來提供福利。其實,日本在老齡社會中艱難恢復,也是得益於類似的選擇(包括削減共同退休金、推遲退休年齡等)。否則,很容易陷入為了社會福利而增稅,經濟增長乏力,經濟增長乏力而稅收無法達到預算要求的惡性循環。

韓國的福利政策選擇

目前,實行福利制度的一些國家社會福利支出過多而陷入了財政危機,有些國家不得不減少甚至取消福利的承諾。究其原因,主要是社會福利支出壓製經濟增長(高福利需要高稅收,很容易破壞經濟發展的激勵機制),因此,韓國提出的目標是建立符合均衡福利國家特徵加韓國社會特徵的“韓國式福利經濟模式”構想。

這是基於以下幾點現實:(1)韓國政府的福利支出還有提高的空間。2018年OECD的35個成員國的社會福利支出佔GDP中位數為20.1%。而韓國11.1%排倒數第三。所以儘管韓國從次貸危機之後不斷增加福利開支,但仍處於OECD的較低水準,有適當提升的空間。另外,它的政府杠杆率處於OECD的較低水準。(2)社會福利有提高的必要性,尤其是養老支出。從社會公平的角度講,作為當下對福利最渴求的一代人恰是韓國經濟騰飛期黃金十年做出貢獻的那代人。當時政府壓低工資和養老繳費,導致這些人的養老積累不足。

對於韓國來說,社會保障的基本國策基調僅限於保障基本生活,提供“救窮救急”的救濟措施,而不是高福利的溫床。這很值得肯定。但即便如此,據中國稅務總局的研究估計,維持現有社保制度下,到2060年韓國的國民負擔率(佔GDP比例)將達到40%,而2016年這個數字只有26.5%左右。這種稅負讓人感到非常不安。事實上,韓國的人口結構上的壓力並不比中國高,中國更需要未雨綢繆。

南北統一的民族夢

長期以來,韓國政府一直保持著極低的債務水準,其中一個目標就是旨在為南北統一提供財政空間。在韓國政府的設想中,南北韓統一時的北韓開發費用及福利費用,每年要消耗GDP的5~6%,需要籌措20年以上。這還是令人肅然起敬的。

結語

因為韓國的出口商品從石化產品到電子產品等種類覆蓋了國民經濟的各個部門,與中國、美國、日本等貿易大國聯繫密切,就好像舊時用於檢測礦井空氣質量的金絲雀,所以韓國的出口數據往往被稱之為世界經濟的“金絲雀”,其出口的波動往往被視為檢驗全球貿易情況的風向標。

2019年開年,“金絲雀”指數表現不佳,1月份出口同比下降5.8%,二月份降幅擴大至11.1%。這暗示著2019年將是全球經濟更加動蕩的一年。

但韓國本身並沒有太多擔心。這是一個政治開明穩定、法治日漸透明的國家,有記錄的基尼系數在2012年錄得31.6,社會具有高度的穩定性,即便經濟增長受到挫折,但不會對國際社會帶來什麽負面衝擊。

相反,我們需要從韓國這個蕞爾小國的鏡子裡,思考更多。

參考文獻:

《反思韓國經濟模式》李奇霖

《韓國式資本主義--從經濟民主化到經濟正義》中信出版社

《從奇跡到成熟:韓國轉型經驗》人民出版社出版

《1997年,韓國如何處理債務違約?》長江證券

《亞洲金融危機後韓國的經濟改革》陳傑

《韓國的稅收政策:挑戰與課題》國家稅務總局

作品鏈接:

印度,度何處?泰國,真的是緩步徐行的“佛系國家”嗎?遇見下一個亞洲經濟增長奇跡,越南?該為德國擔心什麽?

「 本文僅代表作者個人觀點 」

「 圖片 | 視覺中國 」