特約撰文/謝海濤

全文共 5201 字,閱讀大約需要 10 分鐘

張慧(化名)的左臂肘部靜脈處,有一串針眼,一個挨著一個。那是做血清抗體檢測時留下的痕跡。

張慧今年52歲,是武漢市礄口區居民,1月25日出現新冠感染狀況,無法住院,只能居家服藥,扛到退燒時,被街道送進醫院,2月20日出院。

上述針眼記錄了張慧融入社會的艱難。在康復過程中,她嗅覺消失,全身暴汗,腹脹,睡眠困難,但與這些生理因素相比,對她打擊最大的是社會的歧視——鄰居、好友的嫌棄,部門“簡單粗暴”的對待,多次奔走於醫院做血清抗體檢查,至7月初才復工。短短數月,她由一個性格開朗,做事風風火火的人,變成“重度抑鬱”。

張慧的遭遇並非孤例。新冠疫情以來,社會上對新冠患者談之色變,他們雖康復歸來,周邊人仍視若洪水猛獸。

對於新冠康復患者來說,劫後餘生,已屬不易。生理之痛,隔離和治療期間帶來的心理陰影,後續症狀的折磨,此起彼伏;而社會對他們的恐懼與歧視,更使他們陷入被孤立的困境。

與生理後遺症相比,新冠康復患者被歧視現象是一種社會病毒,是真正的社會後遺症。這種困境需要政府機構、醫療部門、社會大眾等共同破解。

國家衛健委在《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第七版)》中提出,要開展新冠肺炎相關科普知識的宣傳,引導大眾正確了解新冠肺炎的特點,減少對新冠肺炎康復患者及家屬的歧視和排擠,保證康復患者復工權益。

國家衛健委新冠肺炎醫療救治組專家、北京朝陽醫院副院長童朝暉曾在北京市新冠疫情防控工作新聞發布會上介紹,康復後的新冠患者沒有傳染性,家人、親友、同事、鄰居都不應該有任何歧視和恐懼的心理。

“每個被感染者都是無辜的”。而歧視是另一種病毒,傷人於無形,損及社會穩定。作為普通人,我們對新冠肺炎保持警惕,同時需要以同理心看待新冠康復患者,他們是幸存者,不是行走的病毒。

01

不敢在小區“亂動”了

張慧是在1月25日,大年初一開始發燒的,燒得昏天黑地,體溫最高時超過40ºC。吃了退燒藥,過了幾個小時,就又燒起來。

1月27日,在醫生朋友的幫助下,她開始服用阿比多爾、奧司他韋、鹽酸莫西沙星,燒到38ºC以上時,再加布洛芬退燒,大量飲水,一日三餐喝老公煨的雞湯,昏昏沉沉地睡,醒了又開始吃藥。扛到2月2日,終於退燒了。2月14日又開始發燒,繼續吃藥,2月16日退燒。

2月18日她被街道送進醫院,入院診斷為新冠肺炎,但肺炎已大部分吸收,再次核酸檢測為陰性,2月20日出院。

生病期間,很多朋友在微信、微博上鼓勵她。出院後,張慧很感動,她想做點事情回報社會。

3月,小區在團購菜。張慧想做個志願者,為社區出力。

團購豆皮那天,張慧在微信群裡說,我把我們單元的菜送上去,免得大家都下樓。很多鄰居感謝她,但隔壁有一位鄰居,讓她別下樓拿菜了,“就呆在家裡,別出來了”。

張慧當時沒太介意,她甚至都忘了自己生過病。她回復說,不要緊,我已經下樓了。

豆皮多了不好拿,張慧找人借了一個泡沫盒子,端著豆皮一家家送上去,當天送了12家,30多盒豆皮。

送到隔壁鄰居家時,敲門,鄰居不出來,說就放在門口吧。張慧站在那裡,突然就明白了。鄰居是小區業委會成員,小區裡有5個人生病,他是知道的。

鄰居的反應像一盆冷水澆了下來,張慧很難受,再也沒有了做事情的熱情。“一開始我還是蠻熱心的,我遭受的第一個打擊來自鄰居,對我打擊非常大”。之後,她就窩在家裡,不敢在小區“亂動”了。

02

恐懼從哪裡來

在張慧被鄰居嫌棄的3月初,武漢市新增新冠肺炎確診病例已由3月1日的193例,降至3月10日的13例。新冠疫情已逐漸得到控制。張慧不理解鄰居為什麽還這樣害怕自己。

自1月疫情爆發時起,新冠肺炎就以其超強傳染性,引起武漢乃至全國的恐慌,很多人把新冠患者視若病毒,避之唯恐不及。對於新冠患者來說,“沒得病還有朋友,得病了啥都沒了”。在湖北以外地區,甚至身份證42開頭的人,掛鄂牌的車,都成為嫌棄的對象。

荊州人趙東(化名)在武漢市華南海鮮市場打工,在海鮮市場關閉的1月1日,他感覺渾身有點疼,之後胸悶,發燒,先後在兩家診所打針,不見效果。1月7日,他回到老家就診,被醫院確診為新冠肺炎。確診後,陪同他看病的兩個家人就不見了,醫生再找也找不到了。

3月起,隨著新冠患者大量出院,“無症狀感染”與“複陽”問題浮出水面,進一步引起民眾恐慌,傳言四起。

諸多傳言中,或借用在美國開診所的哥倫比亞大學博士與醫生的討論,稱新冠病毒特性與B肝一樣,有些人有抗體,有些人沒抗體。有抗體的發燒咳嗽就過去了,沒抗體有免疫力的會感染無症狀,沒抗體也沒免疫力的就會發作;沒抗體的,一旦感染,需要終身服藥……

或借助同濟醫院醫生、協和醫院院長、歐洲病毒學專家的語氣,稱新冠病毒不可能徹底消滅,會永遠寄生於病人體內。現在最好的藥也只是壓製住病毒,加上病人自身抗體而形成表面上的“健康”,正常人與之接觸,隨時都有可能被傳染。

各種傳言橫飛,“如果身邊有朋友或同事得過這種病,在今後兩年時段裡,是絕對不能接觸的,包括吃飯、辦公、談話或打牌等等”,再被簡約為“兩年內不接觸感疫者”。傳言以聊天截圖的形式,在微信、微博上流傳。

面對傳言,醫學界和媒體相繼進行駁斥。

據澎湃新聞報導,針對“一旦感染,病毒會長期伴隨病人”的說法,3月19日,鍾南山在和《鍾南山傳》作者葉依談話時,表示現在無證據證明新冠病毒慢性長期存在。

3月29日,澎湃新聞編發“普外科曾醫生”文章,從理論上分析新冠病毒和艾滋、B肝病毒的不同,長時間在體裡潛伏的可能性非常小。

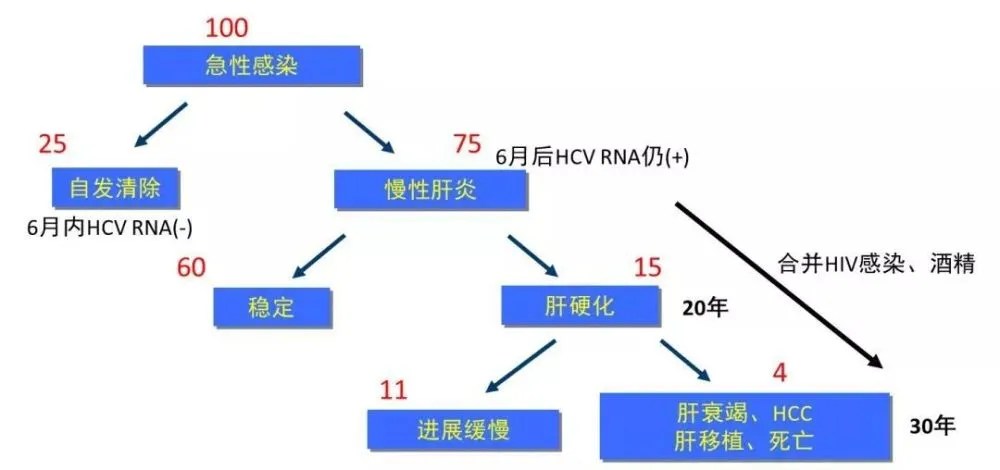

文章稱,B肝病毒(HBV)是DNA病毒,感染人類細胞後,會進入細胞核,可以整合進入人類的DNA,或在細胞核裡形成超螺旋的共價、閉合、環狀DNA分子;艾滋病病毒是逆轉錄RNA病毒,感染人類細胞後,需要將RNA逆轉錄成DNA,然後進入細胞核,整合到人類的DNA中。這兩種病毒都會長期潛伏在人體裡,很難根治。

而新冠病毒是正鏈RNA病毒,進入人體細胞後,在細胞質裡就能合成信使RNA(mRNA),然後合成蛋白質,組裝成為新的病毒,然後從細胞釋放,感染下一細胞。新冠病毒與B肝和艾滋病毒不同,不會進入細胞核,不會整合進入DNA,不太可能長期潛伏在人體。

針對新冠患者的傳染性問題,《財經》報導稱,4月初,《自然》雜誌在線發表論文《新型冠狀病毒肺炎住院患者病毒學評估》,德國科學家克里斯欽·特勞森團隊的研究表明,新冠肺炎症狀出現8天后便不再能分離活病毒。

另據第一財經5月26日報導,新加坡醫學科學院國家傳染病中心(NCID)和傳染病醫師分會近日聯合發表聲明,稱一項來自73名患者的研究數據表明,新冠患者在患病第11天后,已無法分離或培養出病毒,儘管病毒RNA在體內可能持續存在,但這種RNA檢測出的病毒不具有活力,此類患者不具有傳染性。

張慧後來回憶稱,當時傳言每天都有,各種各樣的,“主要還是不知道這是啥病,鄰居朋友也是受傳言影響,害怕了,我現在也能稍微理解他們了”。

03

社區裡的“名人”

3月初,當張慧遭受鄰居嫌棄時,王穎(化名)還在酒店裡隔離。

王穎是孝感人,在武漢上大學。孝感是武漢之外,湖北省疫情最重的地級市,截至3月14日孝感解封時,全市報告新冠肺炎確診病例3518例。

王穎是1月25日,大年初一晚上開始發燒的。1月27日,核酸檢測陽性。剛住院時,爸爸讓王穎別告訴外人她生病了。王穎覺得爸爸想多了,全國上下都團結一心,怎麽會歧視病人呢?在醫院裡,她覺得,病友和醫生都挺好的,朋友和同學對自己也很關心。她真正對歧視有所感知,是在3月7日。

那天,她已出院,住在隔離酒店。一些已經回到家的病友在群裡吐槽,說自己成了社區“名人”。

有人說起社區送自己去醫院時,“拿喇叭喊滴,我都成名人了,送快遞的都曉得我”;有人說,自己是某某社區的,隔壁社區的書記還打電話問情況。有人說,昨天單元樓的隔離欄才拆了,之前,隔離欄四周牽著隔離帶,隔離帶四周掛滿宣傳單,每張宣傳單上寫著自己的名字。

更有人感慨,鄰居也不理自己了,以前都是好兄弟姐妹。出院後居家隔離,他在陽台上跟鄰居打招呼,結果,在隔壁陽台上的鄰居,趕緊關門回房間,在樓下散步的也急匆匆回家。

王穎很是不平,她在群裡說,“如果有人歧視你們,你們就要投訴,不能讓這種錯誤做法一直存在”。她覺得,歧視新冠康復患者的,應該只是少數人。

武漢市江漢區居民馬明(化名)也在隔離期間感受到了異樣。

馬明42歲,1月28日出現畏寒症狀。2月6日,臨床診斷為新冠肺炎,2月7日住院。據一位關心馬明的長輩透露,3月中旬,在馬明隔離期間,有個遠房親戚,天天給他打電話,關心得不得了。後來,馬明回到家,有親友想邀請他聚會。馬明從電話中,知道他們有些忌諱,也知道了遠方親戚當初打電話,是想打探他的情況。馬明心裡難受,就沒有去做客。

04

和傳言的戰鬥

3月中旬,在酒店隔離的第12天,王穎複陽,再次住院。複陽對王穎心理打擊很大,也讓她感到歧視離自己越來越近。

3月底,堂妹在微信上說,她和媽媽在家做了零食,興致很高地給朋友送去。媽媽也是新冠康復患者。結果,朋友說家人不讓和堂妹玩,也不能吃她們家送的東西。堂妹很傷心,不敢告訴媽媽;媽媽則還是戴著口罩,辛辛苦苦做著零食。

閨蜜也生氣地告訴王穎,親戚讓她以後不要跟王穎接觸,免得傳染上了,又傳給她。

王穎心裡難受,在微博上說,確診患者都有嚴格的隔離政策,複陽也是在隔離時檢測出來的,沒有任何接觸外界的機會。雖然核酸檢測準確度不高,但國家會長期追蹤,痊愈回家後也還會居家隔離。拜託對痊愈患者善良一些吧,要活下來都已經很辛苦,怎麽能再往他們身上扔泥巴呢?

細一想,她就傷心。“我們生病的人又做錯了什麽呢?也許只是戴著口罩像往常一樣坐了地鐵,只是像往常一樣和好友去吃了一頓飯,還是避無可避地被厄運砸中了”。

3月底,王穎注意到,關於新冠肺炎的傳言一下子多了,說患者會有嚴重後遺症,兩年內還有傳染性。一些公號也在發類似內容。

針對新冠患者複陽問題,上述傳言稱,就是病人沒有產生抗體,病毒在治療以後進入短暫休眠期,一旦出院停止抗病毒治療,病毒卷土重來,有了耐藥性,再上藥就沒用了。

傳言四起之際,病友群裡深受打擊。在王穎印象中,多數病友比較生氣,也有少數人懷疑自己到底痊愈沒有。

王穎意識到,那些傳言是病友們被歧視的原因。他們所能做的,就是轉發辟謠的微博,聯合起來舉報相關微信公眾號,“舉報了好多次,也不知道有沒有用。”

此外,王穎注意到,媒體上也有一些關於複陽的報導,醫學專家們則在駁斥傳言。

4月2日,上海華山醫院感染科主任張文宏在與海外華僑華人、留學人員防疫連線時說,複陽背後有複雜的科學機制,但複陽不具備顯著的臨床意義,在流行病學史裡不會引起大面積爆發,到目前為止沒有一例人傳人,因為病毒是“死的”,如果重新去培養也是培養不出來的。

澎湃新聞3月29日刊發的 “普外科曾醫生”文章稱,複陽的患者,很有可能是“假治愈”,並不是複發,也不是再次感染。這些患者的下呼吸道或肺裡,可能還有少量病毒,並未完全清除。

4月初,國務院新冠肺炎疫情防控工作指導組專家、中日友好醫院呼吸與危重症醫學科一部主任林江濤在接受《財經》採訪時稱,所謂“複陽”,大概分三種情況:一、患者出院時核酸檢測雖為陰性,實則假陰實陽。二、醫生臨床判斷錯誤,病人並未治愈。核酸檢測是“基因片段”檢測,檢測出來的也只是病毒的“片段”,在臨床症狀消失的情況下,病毒被清除或殺滅之際,殘存的“片段”不代表一定存在活病毒,雖然由於病毒“屍體”和殘兵敗將還在,核酸檢測就有可能呈陽性,但沒必要談陽色變。

第三種情況,是患者治愈後,過了一段時間,再次感染活病毒。從疾病規律來說,短期內患者不會再複發、再感染。醫生判斷準確且符合治愈標準的“複陽”患者,短時間內不具傳染性。

林江濤說,出院患者核酸檢測陽性,不是新冠病毒感染特有的。和臨床症狀消失的時間相比,很多病毒核酸檢測轉陰的過程,往往需要更長時間。個別新冠肺炎患者,治愈長達五六周後,大便、尿檢測中依舊呈現核酸檢測陽性,屬於正常現象。

鍾南山院士也指出,前期在P3實驗室對“複陽”人員樣本進行病毒培養,沒有培養出活病毒。根據香港瑪嘉烈醫院的曾德賢團隊進行的小範圍研究,十幾例大便核酸檢測“複陽”患者,經過P3實驗室進行病毒培養後,沒有一個培養出活病毒。

針對無症狀感染,林江濤稱,所謂無症狀感染者包括隱性感染者和潛伏期患者,隱性感染者既不傳染,又形成群體免疫,是防止新冠肺炎傳播的天然屏障。潛伏期患者僅是少數,他們沒有症狀,病毒在體內,排不出來,引起傳播的機會較確診病例相對少一些。

而由於新冠肺炎屬於新發疾病,現代醫學對它的認知還在進行中,一些新冠患者出現的複雜症狀,尚需進一步研究。醫學專家們的發言,並未完全清除上述傳言的影響,新冠康復患者所受的歧視也並未消除。

05

隱形的壓力

與1月底的王穎一樣,武漢退休醫生傅醫生在2月住院時,“根本就沒想過,出院後別人會忌諱你,怕你”。在酒店隔離時,高中同學給她敲了警鍾,叮囑她出去以後,千萬不要跟別人說,得過這個病。同學說,她有一個鄉下朋友,康復出院後,他們家族聚會,好多人要求他查這查那,沒看到他的檢查結果,根本不讓他參加聚會。

3月中旬,傅醫生回到家。真正面對社會,面對親朋好友時,她感到,“不知從哪裡來的,有一種隱形的壓力”。

剛回家時,她寫了一首詩,大意是“我上了諾亞方舟,我沒死成”,準備發在朋友圈,但又覺得這首詩太尖銳,太針砭時弊,就沒發。後來她慶幸,“知道的人多了,不是好事”。

回家後,傅醫生感到怪怪的。在她病重期間,姐姐妹妹哥哥們,在家裡哭得一塌糊塗。後來知道她好了,都高興得不得了,約她清明一塊回老家,給爸媽掃墓。傅醫生也很高興,說這個病外面有各種說法,但我精神蠻好,核酸查了8次都是陰性,好得比較利索。

清明到了,姐妹們和傅醫生視頻,說老家的農民很厲害,把村裡的路挖成了壕溝,根本就過不了。傅醫生隱約覺得有點怪,問怎麽辦呢?那就不回去唄。姐妹們說,對對,那就不回去。但後來,傅醫生聽說,姐姐妹妹悄悄地回老家了。

親姐妹都這樣,傅醫生敏感起來。出院後,她沒有主動邀約過朋友。她從通話裡感到,以前熱心的朋友、好姐妹,都有一些疏遠,這些和她生病有關。從此,她跟周邊的人,閉口不談生病的事。別人談到這個話題,她也只是附和一下。

張慧也是在4月,遭受第二次心理打擊。

4月初,武漢小區逐漸放開。張慧第一次出門訪友,因為父親年前的喪事,她要去答謝一些親友。

張慧有一個好友,在她生病期間,一直在電話裡安慰她,後來也是天天用微信和她交流。幾個月沒看見朋友了,張慧很想她,好不容易小區放開了,張慧就像從牢籠裡出來一樣,懷著興奮和感激的心情,去見朋友。

微信裡,她對朋友說,我來給你送東西。朋友說,你別來,你別來。張慧沒有想太多,說已到你家樓下了。朋友下了樓,離她好遠,說你把東西放在那裡,我還有點事情,我要走了。

多日後,張慧想起這一幕,忍不住抽泣起來。“從我內心來說,我好不容易想見她一面,沒想到,見了我的面,她怕成這樣子……我後來也理解她了,她有孩子,怕傳染。”

這以後,張慧非常難受,哪裡也不敢去了。老公有時讓她下樓,在小區裡走一走,她也不願去。

王穎也是在4月回家後,真正感受到歧視的可怕。

回家時,王穎讓爸媽開車去接她,怕社區派車送回來,小區的鄰居知道了會害怕。“不過也是白搭,一開始也沒告訴別人,不清楚小區裡怎麽早就知道了”。

4月6日回到家後,她發成屋間裡的電腦,住院前忘了關,時間還停留在1月27日。王穎感覺像做夢一樣,沒想到自己真的回家了,還能有機會往未來走,而無數人留在了這停滯的兩個月裡。慶幸之際,她又替沒能熬過來的人難受。

難受的不止這一件事。王穎發現,回家後,鄰居們對她的態度變了。院子裡以前關係不錯的人,見了面也當沒看見。而且,鄰居們對她家防範很重,“只要我們出門,樓下就會很用力地把門窗關上,面對我家這邊的窗戶都是緊閉的”。

媽媽以前很喜歡跳舞,經常帶著小區的鄰居們跳。這次媽媽也感染了,2月中下旬出院,回家兩個多月以後,想去跳舞。剛跳了一會兒,隔壁樓的鄰居就把周邊的人一個個拉走了,說媽媽生過病,還對舞蹈老師說,別讓她去跳舞了,大家會害怕。媽媽回來沒敢告訴王穎,過了好幾天才跟她說起。後來,媽媽實在想跳舞,就去了一個挺遠的地方跳,結果那天又碰到那個鄰居了。後來,她再也沒出去跳過舞。

5月的一天,王穎幫媽媽拿快遞。平時,大家都把快遞放在門房。王家偶爾沒人在家或沒接到電話時,快遞員會把快遞放在門房。家人去拿快遞時也很客氣,有時還會給門房大媽帶點水果。這次,王穎去門房時,看到媽媽的快遞被扔在外面。還沒走近,門房大媽就很嫌惡地讓她走遠點,以後不要再來,還說是院子裡的人反映的。王穎沒忍住,和大媽理論起來。周圍人勸她,說大媽也沒說什麽過分的話,讓她算了。這以後,王穎好多天都沒出門。

06

“這一年流的淚比小半輩子都多”

回家後的前幾個月,王穎每天都是哭到睡著,“這一年流的淚比小半輩子都多”。有時候自己也不知道為什麽哭。也不是怪別人歧視,只是覺得很難過。

她後來說,“現在提到對新冠患者的歧視,大部分人都會說,這不是歧視,大家只是害怕,時間過去了就好了。害怕,我們都可以理解,我們自己也很小心,不主動接觸別人。但歧視就是歧視,和單純的害怕不一樣,因為沒有發生在自己身上,所以好像可以說一句時間長了就好了,對於身在其中的人來說,每分每秒都很難熬。”

幾個月下來,王穎家沒來過外人。“禁不起折騰了,之前住院心理壓力夠大了,親戚生病一個,就覺得會不會是自己傳染的?”

親戚中確實有不少感染的,而王穎最先確診。親戚們對她說:“我們不會怪你,你也不是故意的”。王穎聽了很不舒服,“這句話的前提,就是認定了是我傳染的,是我犯錯了”。

剛生病時,王穎很堅定地覺得,生病了只是運氣不好,不是什麽見不得人的事,自己已經很小心地防護了。但慢慢地,她自己也動搖了,很害怕別人知道自己生過病。

有時出門,旁邊路過一個人,對方沒避開;或者走進一家店,老闆沒趕她出去, 她就覺得這只是因為他們不知道自己生過病,如果知道了,肯定不會這樣。

王穎和媽媽盡量不和別人接觸,隻敢跟親戚來往,沒生過病的親戚也不敢接觸。“萬一別人有什麽問題,又覺得是我們傳染的”。

有時,王穎也跟朋友同學聊聊微信,基本上沒有說來看她的。有幾次,王穎都忘記自己生過病了,家裡有好吃的,想跟她們分享。一提這個,其他人都不說話,她就知道意思了,後來再也不提。

王穎出門次數越來越少。媽媽加了病友群,病友多是老年人,她們會約著一起玩,也算有個慰藉。之前,爸媽也會拉著王穎出門散步,現在她在家學習,基本上就不出去了。

她待在家裡。有時聽到附近的小學放運動員進行曲,感覺外面的生活終於要恢復正常了,而她“身體好了,心卻一直病著”。

看到跟新冠有關的新聞,她就本能地想回避。也不能跟爸媽說,不想他們擔心,也不想和朋友說,說多了別人也不理解,聽著也煩。

有時又覺得,如果一直逃避,對不起國家和醫護人員的付出。她想直面跟疫情有關的消息,但一看到又覺得痛苦,此生都不想再記起。

她又時常自責,悔恨自己不夠警惕。2019年12月以後,她兩次因事去武漢。“如果沒有這兩次去武漢,就不會有這麽多痛苦,不會害家人受苦被歧視”。2019年12月31日,她聽到一些傳聞,“學校不允許傳謠”,她還是去了武漢,戴著防曬口罩。1月20日又去了一次,想想一直以為是那天感染的,但當天也一直戴著醫用口罩。“有時候後悔,也不知道該後悔哪一次”。

4月以後,張慧整天待在家裡,不想說話,不想跟朋友見面,不想參加親戚聚會。

老公的侄子要結婚了,打電話邀請她,她說算了,這種情況我就不來了。按照武漢規矩,張慧是做娘娘的,不到場,這個事情做不了。“遇到這種情況,是不是應該多說一句?說沒事的,你來吧。但現在對方一句話都沒有,只是說,好好好,那就算了”。接完電話,張慧對老公說,你覺得我能去嗎?我要是去了,他是招待好,還是不招待好?

張慧甚至不想去院子裡散步。小區剛放開時,她還每天下樓,走個兩三圈,但現在沒興致。雖然小區的人,多數不知道她生過病。小區的微信群裡有時說,哪個單元有人生病。旁邊也有人說,哎呀,你管哪個單元,現在武漢市都那個了。張慧看到,覺得心理壓力小了一點。

張慧以前喜歡看電視劇,特別喜歡燒腦劇,但現在什麽也看不進去,只能聽聽小嶽嶽的相聲,“聽著聽著就沒那麽愁了”。

心情激動時,或者想事情愁苦時,她能感覺到心在抽搐,一緊一緊的,“心髒在揪你,那種揪的力量,讓你很難受”,她就趕緊跟自己說,“平下來,平下來,不要再想了”。

有時,張慧想找人傾訴下,把眼淚流出來,放鬆一下。但她在家裡一滴淚也沒流過,最痛苦時也哭不出來。她有時害怕,自己怎麽變成這樣子了,再這樣下去,會發瘋嗎?

她有時安慰自己,當初發燒,燒得渾渾噩噩,沒有白天,沒有黑夜時,自己都熬過來了,還有什麽過不去的?

端午節,老公拉著她出去玩。一家四口去了仙島湖。景點在黃石市的山區,大街上沒人戴口罩,當地人說這裡很安全。“在一個陌生的環境,別人都不知道你的病”。一家人奔走於青山綠水間,呼吸著新鮮空氣,張慧這才覺得放鬆了一點。

鄂東某縣人李亮(化名)2月初出院後,家裡同樣沒有親友上門過。6月底,李亮的牙齒底下長了囊腫,需要去武漢做手術。一家四口人,老婆早年離婚走了,父親已七旬,一隻眼睛看不見,有高血壓,幾年前因車禍摔斷腿,現在腿裡還有鋼板;媽媽要照顧爸爸,孩子上小學,沒人能陪他去武漢。

媽媽讓他打電話問一下,看看堂哥或小姨家的老表,能不能請假過去照顧一下。李亮說,算了,這麽久都沒聯繫,我打電話過去,人家也不一定願意來吧?

李亮一個人去了武漢市中南醫院。手術前,醫生說手術需要全麻,有風險,需要家屬簽字。李亮說了自己的情況,說了好幾遍,醫生才同意,讓他自己簽字。醫生為他做了手術,拔了三顆牙,切除了牙齒底下的囊腫。

07

在家歇著的病友

對於新冠康復患者來說,復工是融入社會的重要一步,然而復工並不易。

春天時,李亮所在的鄂東農村,到了插秧時節。媽媽60多歲了,很能吃苦,往年春天農忙時,就會幫助別人乾農活,插秧一天能掙八九十塊錢。但今年,村子裡沒人找她插秧。雖然她沒得過新冠肺炎,僅是患者家屬。

王穎的媽媽在私企工作,老闆算是朋友,她後來復工了,但老闆讓她在家辦公,免得其他同事害怕。

爸爸在北京工作,到8月初,還沒能回京。爸爸是1月開車回到孝感的,在妻女確診住院後,他作為疑似病例,住院10天,幸未確診。即便如此,孝感解封以後,爸爸說他一下載京心相助,北京那邊就打電話問情況。

6月5日,北京把突發公衛事件應急響應級別調至三級,解除湖北人員進京民航、鐵路購票和公路進京證限制,部門說讓他7月回去,不料6月中旬,北京新發地疫情發作,部門又沒消息了。

在王穎印象中,爸爸有時在家呆著,有時和朋友出去,不太願意和家人說復工的事。為此,爸媽吵了幾次架。媽媽覺得,爸爸得找下部門,問下具體復工時間。爸爸不能工作,家裡收入就低很多,每月要還房貸三四千元,還有老人要養,媽媽壓力很大。

王穎留意過幾個病友群,每個群有200多人,群裡除了醫生護士恢復工作了,大部分病友好像都還在家歇著,“就是部門害怕,同事害怕啥的”。

武漢江漢區人馬明一直沒有復工。疫情前,他一度想盤下一家餐飲店,康復出院後,他精神受到打擊,曾經兩個月睡不著覺;另外,他不知道,新冠康復患者從事餐飲業有沒有限制。他在家休養,以前的店關了,百業蕭條之下,也找不到合適的經營項目。

荊州人趙東,康復出院幾個月後,又回到武漢。他離開了海鮮市場行業,換了一個領域打工。在他上班的地方,只有老闆曉得他生過病,“我得這個病,盡量不能讓別人曉得。別人知道的話,會恐慌。”他說。

08

艱難的復工

張慧的復工更是一波三折。

3月初,部門為復工做準備,問她的病情,張慧說可以復工了,部門讓她去做血清抗體檢查,做核酸檢測。

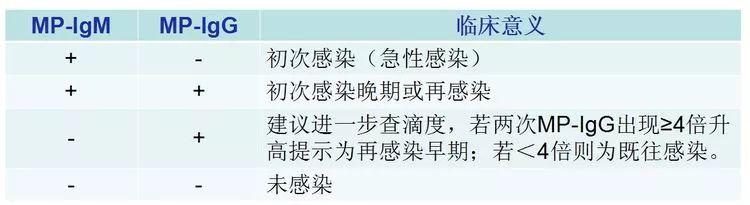

新冠病毒特異性血清抗體檢測主要檢測人體對新冠病毒的免疫反應。在3月3日國家衛健委發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第七版)》,血清學檢查被加入臨床表現中,“IgM抗體多在發病3-5天后開始出現陽性,IgG抗體滴度恢復期較急性期有4倍及以上增高”。在確診病例的診斷標準中,加入“IgM抗體和IgG抗體陽性,IgG抗體由陰性轉為陽性,或恢復期較急性期有4倍及以上升高”。

IgM和IgG是病毒入侵人體後,人體免疫系統產生的免疫球蛋白。通常病毒入侵人體後最早產生的是IgM抗體,多在發病3-5天后開始出現陽性反應。當產生IgM的B細胞進入淋巴結,在生發中心接受輔助性T細胞和抗原提呈細胞的刺激,進一步成熟分化為漿細胞,會大量產生IgG,且持續時間較長。因此,往往IgM抗體陽性表示近期感染,IgG抗體陽性表示感染時間較長或既往感染。

3月5日,張慧去普愛醫院檢查,IgM抗體陰性,IgG抗體陽性,一切正常。

4月3日,部門開始復工,問張慧情況怎麽樣。她說沒問題,就是有點小咳嗽。部門讓她在家休息,等事情明朗了再說。

張慧在家休息,做做八段錦,咳嗽漸有好轉,食欲也有增加,開始跟家人一起吃飯。這時,她去看望好友時,遭遇打擊。糾結之際,部門問她能不能去上班,她想到好友這樣嫌棄自己,同事會不會也這樣?心情複雜之際,她的健康碼又變黃了。

4月8日武漢解封那天,她去藥店買膏貼,進小區掃碼時,發現健康碼變成了黃碼。武漢的健康碼,分為綠碼、黃碼、紅碼,黃碼的製發標準是,“申請人記錄為密切接觸者,居家隔離且尚未覆核新冠肺炎症狀,或集中隔離未滿14天。”自3月申請健康碼以來,張慧稱一直是綠碼,為什麽變成黃碼呢?她去問社區網格員,對方也不知道。

黃碼以後,部門說,那你更不能上班了。儘管4月11日,張慧去武漢市普愛醫院檢查,核酸檢測陰性,雙肺感染性病灶基本吸收。

5月初,部門讓張慧再去檢查。在張慧印象中,她痛苦的經歷就此開始了。之後,她不停地奔走於各家醫院,去做血清抗體檢查。因為人胖,血管不好找,護士找到一處,下次檢查時,其他人就順著往下扎針,一個針眼跟著一個針眼。她去檢查時,別人都笑,說你做了多少次了?而她的檢查結果,IgM抗體一次陰性,一次陽性,她感覺自己要瘋了。

5月8日,張慧在普愛醫院檢查,IgM弱陽性,IgG陽性。第二天,又去東西湖人民醫院檢查,IgM 陽性,IgG陽性。兩次IgM陽性,部門徹底不讓她上班了。儘管她在5月11日,在普愛醫院核酸檢測陰性。

5月中下旬,張慧兩次去武漢市中醫醫院檢查,醫生開出中藥,說兩服藥下去,抗體應該可以轉陰。

5月28日,張慧又去普愛醫院檢查,核酸檢測陰性,但IgM還是弱陽性,IgG陽性。

6月時,部門隻給她發1000多塊錢。張慧在部門工作多年,業績一直名列前茅,部門如此處理,讓她覺得太簡單粗暴了。她很是寒心,打了市長熱線,欲討說法。部門稱上級部門在4月中旬對復工有文件要求,如果員工的抗體檢測結果IgM為陽性,應居家隔離,複查結果仍為陽性的,不安排到崗工作。

6月8日,張慧又去協和西院做檢查,終於IgM陰性,IgG弱陽性。但她仍不能上班,部門說必須要有兩家醫院的IgM陰性才行。

6月28日,張慧又去普愛醫院檢查,IgM又變回弱陽性,IgG陽性。6月30日,她去武漢市第一醫院檢查,終於,IgM為陰性,IgG陽性。

“前後沒有兩天,IgM一個陽性,一個陰性。我也不知道為什麽” 。張慧說。7月1日,她又去普愛西院檢查核酸,陰性。

09

被疫情改變的生活

7月初,張慧終於上班了。部門讓她做二線工作,說她也快退休了,給她找個清閑的事情做。疫情前,張慧是部門一家網點的負責人。那個職位早有人頂替了她。

張慧提職的事也黃了。本來上級部門今年有個提職政策,這種提職三四年才搞一次。張慧所負責網點的業績,在部門100多家網點中名列前茅,提職在她看來,“順理成章”。但部門說,疫情期間,張慧沒有作為“下沉幹部”參加抗疫,提職跟她沒關係了。

張慧感到被部門拋棄了。2月初,在她生病最困難時,住不進醫院,她向部門求助,部門讓她找社區,社區讓她找街道,街道讓她打市長熱線,直到2月18日,她已退燒時,才被街道送進醫院。

連遭打擊之下,張慧性格大變。從前,她自尊心強,作為網點的負責人,跟客戶打交道,跟各個部門打交道,雷厲風行,做什麽事情都很要強。而現在,她做什麽事都提不起勁,感覺沒意思,不想動,不想思考,甚至不敢跟同事們交流,“怕他們害怕”。

7月中旬,她去了一家醫院做檢查,在“貝克抑鬱自評量表”檢查中,得分17,被列為“重度”。

她一天天地上班,慢慢地感到精神好了一些。同事們對她不戒備了,不怎麽戴口罩了,不怎麽管她生病的事了。她放鬆了不少,但在辦公室裡,還是不敢摘下口罩,吃中飯時,一個人找個地兒吃,還是害怕聽見別人談疫情。

晚上,她還是睡不安寧,做各種夢,但又想不起是啥夢,起床後各種疲憊;每天出很多汗,食欲不好,也不知道餓,除了早上吃點主食,中午就喝點粥,晚上吃兩個小土豆。

她想快點融入人群,又怕再次受到傷害。到了8月初,她還沒與外面的朋友吃過飯,見過面。

在孝感,王穎也是基本上不出門,“在家忙自己的事,不用想那麽多”,但歧視的陰影並未從身邊消散。

8月初的一天,堂妹告訴王穎,她回家時,院子裡有一家人,看見她,就用手捂住口鼻,跑走了。而堂妹並不是患者,僅僅是家屬。