盧文弨為清代乾隆年間校勘古書大家,清末著名藏書家丁丙評論雲:“校勘之學,至乾嘉而極精。出仁和盧抱經、吳縣黃蕘圃,陽湖孫星衍之手者,尤校讎精審,朱墨爛然,為藝林至寶。”[1]《抱經堂叢書》是盧文弨勾稽排纂,旁搜博證,矻矻求之,不間寒暑的心血結晶,也是有清一代校勘學集大成之作,論及清儒有功於經、史、子、集之校讎,是書最稱賅博。

一、融貫漢宋學之為學宗尚

盧文弨,字紹弓,號磯魚,又號檠齋,晚更號弓父,人稱抱經先生。生於康熙五十六年(1717)六月三日,祖籍范陽,後自余姚遷杭州。父存心,恩貢士,應博學宏詞科不第。母馮氏,是清初經學家馮景之女。盧氏生於詩禮簪纓之家,濡染庭訓,又得外王父的教誨,年紀輕輕便“已知學之所向”。後為桑調元女婿,並師事之,故其學有奧源,“不為異說所惑”,乾隆三年戊午(1738),中順天舉人。七年壬戌(1742),考授內閣中書,十七年壬申(1752),以一甲第三名高中進士,授翰林院編修。二十二年丁醜(1757),入直尚書房行走,三十年乙酉(1765),充廣東正考官,不久命提督湖廣學政。三十三年戊子(1768),以學政言事不合例,部議左遷。明年,“乞假養親歸”[2]。乾隆乙卯(1795)十一月二十八日,卒於常州龍城書院,享有七十有九。比盧氏時代稍後的著名學者翁方綱在《學士抱經先生盧公墓志銘》中說:“(盧文弨)先後在中書十年,在翰林十七年,又先後掌鍾山、紫陽書院及崇文、龍城、婁東、暨陽、晉陽,疊主講席,著錄極稱盛焉。”[3]盧文弨辭官養親後的二十餘年間,汲汲以引翼後進為己任,士飫其教,成材者不乏其人。《清史稿》有雲:“文弨歷主江、浙各書院講席,以經術導士,江浙士子多信從之,學術為之一變”

盧氏“生而篤實,少不好弄,以讀書為事”[4],又稟承家學和外王父的教誨,因而較快獲得治學門徑:沿波討源,細搜詳考,質疑辨難,不為向壁虛造之談。其於學能孜孜以求,自少至老,研幾探微,勵學不倦。同時,盧氏治學能廣交天下士林,博問篤志,納諸人之所長,窮思極研,俯仰其間,故此,濡染於師友的資益,其治學日益大進。對此,我們只要翻一翻《抱經堂叢書》,看到每種書前臚列的清儒諸家姓名,便可以得到證明這一點:他們或參與版本的選定,或參與正文的審定與校勘,少則十餘人,多則達三十餘人。例如《經典釋文考證》書前列舉清儒姓名有顧炎武、閻百詩、馮景、臧琳、何焯、惠棟、錢大昕、畢沅、趙曦明、許烺、戴震、孔繼汾、孫志祖、段玉裁、丁傑、陳樹華、吳騫、梁履繩、臧鏞堂、顧明、丁履恆,共二十一人,參與《經典釋文》審定及校勘的學者姓氏達三十五人之多。由此可見,盧氏校書大都是萃輯群言,辨析精密的結果。

清代乾隆時期校勘學臻於鼎盛。吳派校勘家以惠棟為代表,以博聞強記為入門,以尊古守家法為究竟,他們膠固、盲從、褊狹、排斥異己,用梁啟超的話說“凡古必真,凡漢皆好”。皖派校勘家以戴震為代表,衍其學者有任大椿、盧文弨、孔廣森、段玉裁、王念孫、王引之等,他們“不以人蔽己,不以己自蔽”,盧氏雖沿襲皖派,但又不排斥吳派,故其與兩派學者的交往都過從甚密,大都有或師或友的關係。他重視名物訓詁,考證之學,尤強調要通古訓,以為“承學之士要必於此問塗,庶乎可終不惑也。”[5]但盧氏又不拘守一家一派,主張兼綜、擇善、獨創。他的這種“說經之道貴於擇善而從,不可以專家自囿”[6]的思想,尤為可貴,也是盧氏校勘學思想的核心。比如,他一方面雖對惠棟為代表的吳派有所繼承,但另一方面他也反對惠氏等漢學家的拘守、曲徇,主張求是、開創。因此對在小學上卓有成效而突破漢學牢籠的戴震、段玉裁、王念孫等學者崇仰備至。他一方面批評宋代理學家學問空疏,師心自用的積弊,說宋儒於史“略識興亡之大綱,用人行政之得失而已,自謂括其要矣,其他典章制度因革損益之樊然具列者,率無暇留意,即有所撰述,亦不能通貫曉析,事事合符,其病皆由於譾譾拘拘,不能廣搜博考以求其左證,而且專己自用,不師古人。”[7]但另一方面他又肯定宋代考據學的成就。他推崇朱熹不廢訓詁考據,肯定呂祖謙兼綜有本而不自專,重視王應麟鉤籍漢人舊注的著作,多加校勘整理。

二、校勘學取向與《抱經堂叢書》之結撰

盧氏為學崇尚漢宋,意在貫通,不標門戶。故其校勘學思想能突破學派之樊籬,囊括眾家之長,參稽眾說,覃精研思,發前人所未發,因而在名家輩出的乾嘉時代,取得累累碩果。現代著名文獻學家傅增湘先生評論雲:“當乾隆盛世,海內魁儒,崇尚淹雅,先生以鴻材偉業峙於其間”,“每校一書,必披羅諸本,反覆鉤稽,扞格之詞莫不通,晦僻之義莫不顯。”[8]

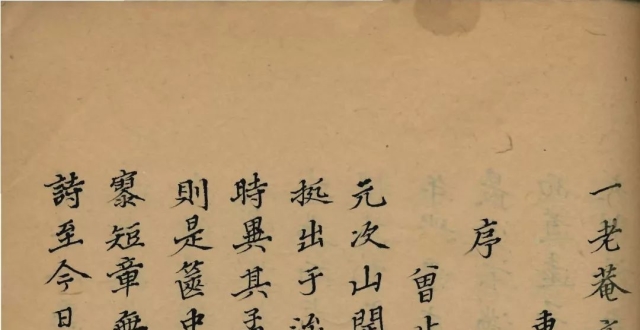

盧文弨喜歡讀書,可謂“精研經訓,博極群書;自通籍以至歸田,鉛槧未嘗一日去手”。[9]也喜歡購書,“官俸脯修所入,不治生產,僅以購書。聞有舊書,必借抄之;聞有善說,必謹錄之。一策之間,分別迻寫諸書之乖異,字細而必工。今抱經堂藏書數萬卷皆是也”[10]。更喜歡校書,乾嘉間著名學者嚴元照說:“先生喜校書,自經傳子史,下逮說部詩文集,凡經披覽,無不丹黃,即無本可勘異同,必為之厘正字畫然後快。嗜之至老愈篤。自笑如猩猩之見酒也”[11]。乾嘉間又一著名學者吳騫雲“(盧氏)篤志問學,一生手不停披,凡經史百家之書,無不勾讎字勘,丹黃燦然,且無一懈筆”[12]。乾嘉間著名學者段玉裁也說:“公好校書,終身未嘗廢。在中書十年及在尚書房,與歸田後主講田方書院,凡二十餘年,雖耄,孳孳無怠,早昧爽而起,翻閱點勘,朱墨並作……日且冥,甫出戶散步庭中,俄而篝燈如故,至夜半而後即安,祁寒酷暑不稍閑”[13]。勞格雲:“抱經先生平生喜校書,不下萬卷,其主意在愛惜古人,啟迪來學,而於己之名望無與也。”[14]盧氏所校之書極多,可列一總目如下,今總稱《抱經堂叢書》:《經典釋文》(30卷,唐·陸德明),《經典釋文考證》(30卷,盧文弨)《儀禮注疏詳校》(17卷,盧文弨),《新書》(10卷,漢·賈誼)《春秋繁露》(17卷,漢·董仲舒)、《荀子》(20卷,唐·楊倞注)《白虎通》(4卷,漢·班固)、《逸周書》(10卷,晉·孔晁注)、《方言》(13卷,晉·郭璞注)、《獨斷》(2卷,漢·蔡邕)、《西京雜記》(2卷,晉·葛洪)、《顏氏家訓》(7卷,補遺1卷,趙曦明注)、《三水小牘》(2卷,唐·皇甫枚)、《群書拾補》(39卷,盧文弨)《解舂文鈔》(12卷,補遺2卷,詩抄2卷,馮景)、《鍾山劄記》(4卷,盧文弨)、《龍城劄記》(3卷,盧文弨)、《抱經堂文集》(34卷,盧文弨)

三、校勘方法科學,校勘態度精審

(一)以舊本為依據,又搜羅其它各種版本,反覆推敲,辨正是非,釋疑解難。盧氏在校勘過程中非常重視舊刻,善本,其在《抱經堂文集》卷20《與丁小雅論校正方言書》中對此論述雲:“大凡昔人援引古書,不盡如本文。故校正群籍,自當先從相傳舊本為定。” 如《白虎通》所傳之本,錯訛難讀,盧氏用小 字宋本和元大德本等18種版本校訂。“凡所改正,鹹有據依,於是元明以來訛謬相沿者幾十去七八”。其中《情性篇》所據宋本“足以正後人竄改之失”[15]。有不可知者不擅自亂改,輯校刊補遺附於其後。《儀禮注疏》自唐以來相傳之本不一,自宋以來相傳之注疏又多有不同。明監本和汲古閣本訛謬尤甚。盧氏自宋李氏集釋而下所引證者數十家,凡經注及疏,一字一句之異同,必博加考定,歸於至當。其征引之廣,刊定之嚴是以前諸家校定古書所不能相比的。校勘《春秋繁露》時,以《漢魏叢書》本書為工作底本,於乾隆四十一年以聚珍本初校,四十二年再校,四十九年以明嘉靖刻本三校,歷時九年之後,於乾隆五十年刊入《抱經堂叢書》之中,成為當時通行的最善之本。校《韓非子》時,他先選用通行本中最好的趙用賢本為工作底本,乾隆二十一年以明凌瀛初本初校,四十一年以馮已蒼校張鼎文本再校,四十八年以《道藏》本三校,五十三年以明黃策大字本四校,才將校勘記刊入《群書拾補》內。校賈誼的《新書》,用了宋本,明弘治沈頡刻本,程榮本、何允中本、從初校到刊刻歷經二十八年之久,正因為盧氏校勘能以某一舊刻、善本為主,采取涸澤而漁,一網打盡的辦法搜羅眾本,於浩翰的版本中精審細擇,梳理爬剔,又經歷長時間的考核檢驗,方下雌黃,載入《抱經堂叢書》。故此,盧氏所校真正能還古書之原貌,實為千載不刊之論。

(二)盧氏校勘古書雖貴舊槧,但不迷信舊本,據宋本又不“唯宋是從”。比如,唐陸德明撰著的《經典釋文》采輯了漢魏南北朝讀音訓詁二百三十餘家,對於文字異同考證詳盡,保存了不少古義,“後人取資無窮”,盧氏對此書評價甚高,認為:“辟經訓之菑畬 ,導後人之塗經,洗專己守殘之陋,匯博學詳說之資。先儒之精蘊賴此留,俗本之訛文賴以正,實天地間不可無之書也。”[16]此書宋本已亡。當時海內流行的是《通志堂經解》本,該本雖據宋本校訂,但錯訛仍不少,已非宋本之原貌。盧文紹認為宋本雖可貴,“然書之失真,亦每由於宋人,宋人每好逞臆見而改舊文”[17]。於是他以所得葉石君所藏影宋抄本,認真校讎,不厭再三,先重版新雕,又付《經典釋文考證》三十卷,使這部音韻訓詁專書有善本可讀,還有揚雄《方言》一書,此前戴震已有新校之本,糾正其中訛誤脫漏三百餘處,自宋以來無可與之頡頏之善本,但盧抱經先生得藏書家丁小雅之本後,在戴氏校勘的基礎上,又詳加補正使之臻於完美。董仲舒著《春秋繁露》為西漢儒家第一要籍,有“春秋公羊學派”寶典的美譽。其書宋時已有四刻,多寡不同,詳略有異,經樓鑰校正後,始為定本。然明代翻刻樓鑰本,又訛脫百出,不能卒讀。如明刻本缺第五十五篇和第五十六篇上半篇,乾隆朝開四庫館修撰《四庫全書》時,館臣乃取《永樂大典》中樓本詳校,並補正脫篇脫文,共補一千一百餘字,刪一百一十餘字,改一千八百二十餘字,然後用聚珍本刊行。過了十二年,盧氏又以此本為主,參校它本,重校付梓,使之盡善盡美。《四庫全書總目提要》所謂:“海內不見完本三四百年……神明煥然,頓還舊籍,雖曰習見之書,實則絕無僅有之本也。”

(三)盧氏校書多集中眾人群策群力,匯合眾家博關群言。眾所周知,校勘古籍工作複雜而艱辛,單靠個人力不勝任,孤陋寡聞,錯訛難免。北齊顏之推有言說:“校定書籍亦何容易。自揚雄、劉向方稱此職耳。觀天下書未遍,不得妄下雌黃。”[18]有感於此,盧氏采取與諸多志同道合的學術同仁,通力合作的辦法合校群書與刻書,取得了豐碩的成果。比如校勘《經典釋文》時,參校者有錢大昕、畢沅、段玉裁等三十六人,參與《白虎通》校勘工作的也有十一人。每遇到疑難時,往往友人們切磋琢磨,反覆討論,或就於方家。從《抱經堂文集》所載眾多序跋書信中,我們可窺見盧氏那種發揮集體聰明才智的博大胸襟與追求真理的良苦用心。《大戴禮記》舊時惟有北周盧辯注,疏略殊甚,且文字訛脫甚夥。盧氏與戴東原共同校勘,使此書稍稍可讀。《荀卿子通論》、《荀卿子年表》系乾隆間汪容甫所著,《荀子》在有清一代成為顯學,全賴汪氏這兩部書。該書舊注只有唐代楊倞一家雖稱簡潔,而疏略亦夥。刻本複有訛奪,汪氏校正多條,然未成專書。專書自謝墉、盧抱經之合校本始,今浙刻二十二子本即采謝盧本。此本雖謝盧並名,然校釋大都出抱經之手。謝墉寫序說:“援引校讎,悉出抱經,參互考證,遂得蕆事。”實際上《荀子》一書是盧校而謝刻。在鹹豐、同治以前,洵為最善之本。《墨子》一書,盧抱經、孫淵如、畢秋帆同時治之。畢氏自序說:“盧、孫互校此書,略有端緒,沅如集其成。……”畢氏集《墨子注》十六卷,其中盧氏襄助頗多。《呂氏春秋》有東漢高誘注,在先秦諸子注中,高氏注最古。現行最善者為畢沅經訓堂本,該本是畢氏據元大字本精校,而盧氏抱經實際上董理其事。東漢章帝建初四年(公元79年),詔諸儒會白虎觀講議五經同異,章帝親稱製臨決,實際上乃一種公開的學術討論會。《白虎通義》即記錄其討論結果。此書舊惟《漢魏叢書》本最通行。乾隆間,莊葆琛始有校本,且厘定目錄,搜羅闕文,卷首列舊校名氏,除莊氏外,尚有趙曦明、秦黌、梁同書、孫志祖、周廣業、吳騫、朱型、梁履繩、汪繩祖等。盧氏文弨賡續校定,為今抱經堂本。此外,尚有盧氏和顧澗 同校晉葛洪《抱樸子》,盧氏和趙曦明合校顏之推《顏氏家訓》,使這兩部具有重大學術價值的專著始有善本可讀。

綜觀盧氏校書,充分吸收了他人成果,折衷其間,為我所用,是盧氏校勘成果豐碩的主要原因。盧氏說:“長而從四方學士大夫遊,獲聞其緒論。增長我智識,良不淺。”昔人雲:“勝讀十年書,豈虛語哉!古之君子聞善以相告也,見善以相示也”[19]。他又說當時賢士大夫“各以其所充實流露者資益余,余獲其灌輸浸潤之力,知解因得以稍擴充焉。”[20]他校書大都廣泛征求時賢之意後方付諸棃棗。他認為說經之道,貴於擇善而從,不可以專家自囿。他“凡所校定,必參稽善本,證以他書,即友明後進之片言,亦的擇善而從之”[21]因此,盧氏校書從某種意義上說可謂集體智慧的結晶。

(四)盧氏校書態度精審,綜合運用小學、名物、史實、典製等進行對校或理校,具有乾嘉樸學風范,使校勘質量臻於完美。盧氏校書極為精密謹慎。他說:“古書流傳,訛謬自所不免,因有據依,自當改正。……但究須審慎,疑者寧闕,以俟後之人或有能通其意者,若遽憑臆改定,而又全沒舊文,則似是而非之弊,又不可勝言者矣。”[22]例如,盧氏校勘之《逸周書》,曾“積數千年校勘之功”,吳錫麟給潘振《周書解義》作的序中說:“近盧抱經先生手校此書,鳩集舊本,自元以下凡得一十九家,左右采獲,力任廓清,其功不少。”[23]具體說來,盧氏校理工作其一是比勘舊本,其二是擇善而從,其三填補缺脫,其四加注校語。四步工作環環相套,細密不疏。盧氏採用十九家本子即元代劉廷乾本、明代章檗、程榮、吳琯 、卜世昌、何允中、胡文煥、鍾惺本八種,還包括惠棟、沈彤、謝墉、趙曦明、張垣、嚴長明、段玉裁、沈景熊、梁玉繩、梁履繩、陳雷十一家,故能博采廣搜,擇優除劣,充分吸收各家研究成果。其次,盧氏在校勘眾本的基礎上,對《逸周書》中的訛誤進行改定。如《度訓》“小得其所好則喜”,盧雲:“喜,舊本作善,今從沈改。”盧氏所改,不一定采取對校,往往是根據理校法校定,如《武稱》:“春違其農,秋伐其穡,夏取其麥,冬寒其衣,春秋欲舒,冬夏欲亟,武之時也。”孔晁注:“寒衣為敗其絲麻,冬夏寒暑盛,故欲疾之。”盧氏曰:“注‘疾’舊作‘度’。案:正文雲:‘冬夏欲亟’。亟,疾也,故稱為疾。”這個校正是正確的。正文雲“亟”有“疾”義,與“舒”相對可知。又“疾”與“度”字形相近,容易致誤,故此,“度”字“有誤無疑。再次,針對《逸周書》的脫缺,盧氏進行補苴罅漏的工作。據《逸周書》目錄,第五十三篇是《月令》,但今本缺佚。盧氏據《呂氏春秋》十二紀首補入;又《程寤》第十三也亡逸,盧氏據《藝文類聚》、《太平禦覽》所引補入七十五字,並加諸案語於後。

盧氏校勘態度謹慎。我們往往可見其搜采之博,鑒核之精,論說之嚴謹,詁解之求是,實為有清一代校勘家所罕覯。他在校勘過程中堅持“相形而不相掩”的校改原則。當時王念孫校書,喜據類書以改本文,又喜刪改舊注以從己說,盧氏對此不敢茍同。他在《與王懷祖庶常論校正<大戴禮記>書中說:“讀所校《大戴禮記》,凡與諸書相出入者,並折衷之以求其是,足以破注家望文生義之陋。然舊注之失,誠不當依違,但全棄之,則又有可惜者。若改定正文,而與絕不相應,亦似未可。不若且仍正文之舊,而用案語於下,使知他書之文,固有勝於此之所傳者。觀漢魏以上書,每有一事至四、五見而傳聞互異,讀者皆當用此法以治之。相形而不相掩,斯善也。”[24]比如他在《逸周書•克殷》:“武王再拜稽首,乃出”句後加注校語說:“梁雲:此有脫文。《史記》作‘武王再拜稽首,膺更大命,革殷受天明命。武王又再拜稽首,乃出。’李善注王元長《曲水詩序》引《周書》亦有此數語,唯‘膺更’作‘膺受’。觀孔晁注正是釋武王之語,則佑《周書》本有之,轉寫者因兩‘再拜稽首’遂遺卻上文耳”。這節校勘記,盧氏舉《史記》與《文選》李善注,還有孔晁之注。據此,這裡有脫文無疑。盧氏卻隻以校語說明,並分析了致誤的原因,“相形而不相掩”的校改原則,得以徹底體現。後來朱右曾注解採用了盧氏的觀點,在《逸周書集訓校釋》中將此段增補為“武王再拜稽首,膺受大命革殷,受天明命。武王又再拜稽首,乃出。”

盧氏重校《方言》可謂據小學校書 的典範之作。其中所舉戴東原《方言疏證》誤校之例,可見盧氏運用小學知識校書的精熟。如《方言》卷十一:“蠅,東齊謂之羋。”戴氏《方言疏證》改“羋”作“羊”,並雲:“‘蠅’‘羊’一聲之轉。‘羊’可呼為‘蠅’,‘蠅’亦可呼為‘羊’。方音即異,遂成兩名,書中皆此類。注以為不宜別立名,非也。”盧氏糾正了戴氏的錯誤說法雲:“蠅似黽,其聲蓋與‘閔’相近,楚姓之羋其聲亦相近,故注以‘此類皆不宜別立名’是也。今若作牛羊之羊,雖與蠅亦一聲之轉,而究不若蠅羋之轉之尤切。況蠅,微蟲也,羊,家畜也,皆有定名矣。而雲蠅亦可呼羊,羊亦可呼蠅,不亂名乎?而反譏郭氏何也?”

此外,盧氏運用熟稔的古代名物、史實、典製等知識進行理校,有頗多精彩之處。如《題張之象注鹽鐵論》中有利用人物故實進行理校的例子。“《力耕篇》‘故乃賈之富’,《大典》作‘故乃萬賈之富’余疑‘萬’當作‘萭’,即《漢書•王尊傳》中所雲‘長安宿豪大猾東市賈萬,西市萭章’者也。”又如《群書拾補•續漢書禮儀志》:“《周禮》‘展牲’,乾寶曰:‘若今夕牲’。文弨案:此乃鄭康成注《周禮》之言,曰‘今’,正指漢時,取以證漢製,極合。乾寶乃晉人,‘夕牲’不始於晉,何雲‘今’邪?此援引之失。”此據典製,並輔以他校,令人信服。又《鍾山劄記》記。《左傳•僖公三十三年》“鄭之有原圃,猶秦之有具囿也”條。《劄記》“原圃具圃”條雲:“宋時本是具圃,今本作具囿。”按《初學記》河南道所引是具囿,《水經·潧水》下所引本是其囿,新校書乃改作具囿。今以杜預注考之,雲“原圃具圃,皆囿名,若是具囿,杜不必如是下注,即注亦當止去,‘原圃亦囿名’可矣,以此佑作具圃為是。高誘注《呂氏春秋》,凡所引皆作具圃也。”後王引之《經義述聞•春秋左傳上》“具囿”條,亦謂應作“具圃”,與盧氏說同。

綜觀以上所述,盧氏抱經夙承家學,讀書有卓識,能辨群經之偽,存古籍之真,將校勘之學推向規模矩矱、洋洋大觀境界。其為學不標門戶,廣交士林,旁征博稽,精審細擇,遂卓然成就《抱經堂叢書》這部“奄有諸家之長而無其短”的大著作。要之,《抱經堂叢書》不僅是乾隆時期校勘學的集大成之作,又有力地推動了乾嘉樸學的演進歷程,於後繼者多有啟益,“其書可讀其澤延”。[25]

主要參考書目:

《抱經堂叢書》,清乾隆嘉慶間余姚盧氏刊本。

《國朝漢學師承記》,清江藩著,三聯書店,1998。

《清代樸學大師列傳》,支偉成著,嶽麓書社,1986。

《梁啟超論清學史二種》,朱維錚校注,複旦大學出版社,1985。

《校勘學》,錢玄撰,江蘇古籍出版社,1988。

《中國古文獻學史簡編》,孫欽善著,高等教育出版社,2001。

《文獻家通考》,鄭偉章著,中華書局,1999。

注釋:

[1] 丁丙《善本書室藏書志》。

[2] 江藩《國朝漢學師承記》卷六。

[3] 翁方綱《學士抱經先生盧公墓志銘》。

[4] 江藩《國朝漢學師承記》卷六。

[5] 盧文弨《抱經堂文集》卷二。

[6] 盧文弨《抱經堂文集》卷二。

[7] 盧文弨《抱經堂文集》卷四。

[8]《抱經堂匯刻書序》(《藏園群書題記》附錄二)。

[9] 錢大昕《潛研堂文集》卷二十五《盧氏群書拾補序》。

[10] 《盧公墓志銘》(《抱經堂文集》首附)。

[11] 《書盧抱經先生〈劄記〉後》。

[12] 《拜經樓詩話》卷三。

[13] 《盧公墓志銘》(《抱經堂文集》首附)。

[14] 《勞氏碎金》卷下《讀史劄記》

[15] 盧文弨《抱經堂文集》卷七。

[16] 盧文弨《抱經堂文集》卷二,《重雕〈經典釋文〉緣起》。

[17] 盧文弨《抱經堂文集》卷二,《重雕〈經典釋文〉緣起》。

[18] 錢大昕《群書拾補序》引。

[19] 《〈鍾山劄記〉自序》。

[20] 《〈校禮堂初稿〉序》。

[21] 錢大昕《盧氏〈群書拾補〉》序。

[22] 《抱經堂叢書》。

[23] 董懷信《逸周書匯校集注·附錄》。

[24] 盧文弨《抱經堂文集》卷二十。

[25] 《抱經堂文集》卷首 段玉裁撰《翰林院侍讀學士盧公墓志銘》。