近日發布的《中國紀錄片發展研究報告2019》顯示,2018年中國紀錄片生產總投入為46.02億元,同比增長16.4%;生產總值為64.45億元,同比增長近7%。同時,從紀錄片研究報告課題組十年統計中可以看到,中國紀錄片年生產投入和生產總值均逐年增長,產業規模十年間增長了12倍。

受互聯網傳播影響,近年來我國紀錄片發展趨勢有了顯著變化。隨著90後、00後等網生代對紀錄片需求日益增加,紀錄片閱聽人年齡普遍偏大的格局已經改變。互聯網思維貫穿了紀錄片的創作、發行和傳播等多個環節。受到年輕人喜愛的原創紀錄片品牌不斷崛起,讓知識產權日益受到尊重,也促進了紀錄片產業的良性發展。

在學者看來,隨著業界對網絡審美的關注度不斷提高,曾經“紀錄片就是陽春白雪、曲高和寡”的“高冷”創作心態正在全面瓦解。用輕盈姿態與創新表達撬動當下情感的創作理念,對國產紀錄片而言,是一種表達理念的突破,更是一種情感關懷的回歸。

“新經典”中藏著內容表達與商業訴求的突破決心

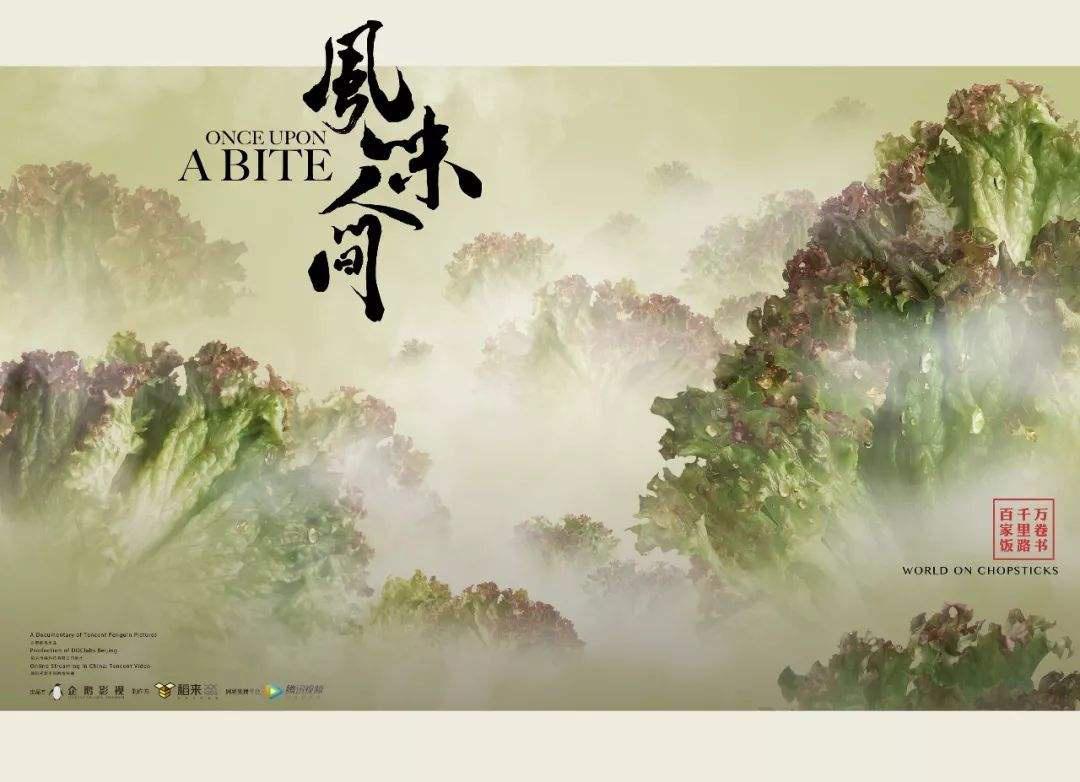

報告顯示,近年國產紀錄片的最熱題材依舊集中在文化與美食領域。北京師范大學紀錄片研究中心主任張同道分析,2012年,《舌尖上的中國》吹響了國產紀錄片商業化操作的號角,也開啟了“美食+文化”紀錄片熱潮。這股熱潮持續至今,不斷湧現的“新經典”中,藏著當代國產紀錄片內容表達與商業訴求的突破決心。

“網紅”紀錄片的崛起,無論選題角度還是講述方式都凸顯出“以新取勝”的理念。紀錄片《人生一串》讓市井氣十足的街頭燒烤攤成為主角,用極致的“俗”撬動表達的“新”;立志做文物“影像索引”的《如果國寶會說話》,拋開了傳統文化紀錄片的宏大敘事,以幾分鐘一集的輕盈姿態講述歷史故事;中外聯合打造的《王朝》,則以人文視角觀察野生動物,揭秘動物族群的權鬥紛爭。

創新之於紀錄片,已從“附加分”變為普遍的閱聽人期許。一位紀錄片製作人用“求變,求新,求跨圈”來形容新媒體時代紀錄片的創作生態。這位創作者以自己正在著手的一個項目為例:為了增強用戶體驗,一部介紹四川美食的紀錄片作品在國語版本之外,還特地趕製了一版別開生面的四川話版。孰料,上線後,觀眾幾乎都衝著新奇的四川話版而去。製片人事後總結,創新的理念與沉浸式的文化體驗,正是方言版本取勝的關鍵。

一些基於互聯網審美的創新製作手法,不斷拓寬著紀錄片的外延。幾年前,業界就流行一個說法:紀錄片越來越像真人秀,而真人秀則越拍越像紀錄片。眼下,兩者的邊界進一步瓦解。去年高分節目《奇遇人生》便是紀錄片的跨界嘗試。

節目以跟拍的方式每集展現一位明星的夢想旅程,全程沒有設置任務或障礙,明星的行為細節與真情流露成為最大看點。在學者看來,這類打破傳統紀錄片邊界的嘗試,之所以為當代觀眾認可,是因為在創新的表達中,始終沒有偏離“對人的求索”這一創作母題。

直面現實與沉重的勇氣 依舊是市場剛需

被譽為“一個國家的家庭相冊”的紀錄片,憑借關注社會命題的雄心與細微之處見真章的人情人性,感動觀眾。只是,在過去很長一段時間中,這份與生俱來的精英式優越感,也讓國產紀錄片成為少數人的自我文藝表達。可喜的是,近年不少紀錄片在勇於直面現實與沉重的同時,也積極辟出了符合大眾審美的表達、傳播路徑。

得益於更精進的表達,紀錄片的“沉重感”不但沒有嚇跑觀眾,還成為當下娛樂氛圍中的理性調劑與剛需。聚焦中國“慰安婦”受害者的國產紀錄片《二十二》票房突破1.2億元,成為國內第一部票房過億的紀錄片。

作品對歷史與個體生命帶有理性溫度的探索,展現出紀錄片特有的魅力;紀錄電影《四個春天》以細膩的鏡頭捕捉了一對夫妻的晚年生活,老夫妻在失去至親後,用質樸的生活哲學與痛苦握手言和的情節令觀眾動容;紀錄片《生命裡》聚焦40多位重症病人生命的最後時刻,以“當生死抉擇來臨時,我們能否選擇有尊嚴地離開”這一命題貫穿全片,探討國內文藝作品鮮少涉及的臨終關懷話題;紀錄片《生門》,則用真實且生猛的鏡頭語言,將小小產房變成一面折射社會問題與人情冷暖的棱鏡……這些作品為那些不著痕跡地生活過、奮鬥過的普通生命留影存像,用感性認知撬動理性思辨。

“生老病死的話題看似極端,其中包含的人道精神、生活質量、健康保障、養老問題、醫患關係等議題,卻與每個人的生活息息相關,而老齡化的趨勢也加劇了這一主題的繁榮。”中國傳媒大學教授、中國紀錄片研究中心主任何蘇六分析。在紀錄片學者看來,成熟的展現手法之外,這類作品帶給觀眾感動,還因為其正確的精神落腳點:在感動與淚水之外,展現生命的可貴與尊嚴,引發人們對社會議題的思考,給人以前行的力量。

正如一位紀錄片人所說:“像朋友和親人一樣去關心你的拍攝對象,可以看到最真摯的責任、最深刻的批判。”互聯網時代,紀錄片基於真實的情感穿透力正在回歸。