消化系統腫瘤包括肝癌、胃癌、腸癌、食管癌等。發病率居前5位的惡性腫瘤中,除肺癌外,其餘4個均是消化系統腫瘤,發病率佔所有惡性腫瘤的50%;死亡率極高,每10萬人中有78人死於消化系統腫瘤。

針對消化系統腫瘤的早診篩查、中晚期治療及基礎轉化研究等領域,中山大學腫瘤防治中心主任、院長徐瑞華教授團隊開展了系列研究。

團隊創建了23項消化系統腫瘤分子標誌物檢測新技術,創立了4種分子標誌物指導下的個體化治療新方法,將晚期消化系統腫瘤患者中位總生存期延長了3—6個月。這些研究成果在國內外近百家醫院推廣應用,惠及了超過百萬名患者。

3月27日,團隊的「分子標誌物在消化系統腫瘤個體化診療中的應用研究」項目獲廣東科技獎一等獎

破解了肝癌「身份指紋」

肝癌,被稱為「癌中之王」。2015年統計數據顯示,我國肝癌新發和死亡病例均佔全世界肝癌新發和死亡病例的50%以上。

肝癌起病隱匿,患者一旦出現臨床癥狀,病情往往已經處於中晚期而失去根治性治療的機會。徐瑞華說,早期獲得診斷的患者經過有效治療,5年生存率可達到50%以上,但如果到了晚期,5年生存率僅為10-15%,到終末期要活下去的可能更是微乎其微。

但肝癌的早診早治一直是全球專家面臨的難題。用現有的肝癌標誌物甲胎蛋白AFP做早期診斷,有40%的漏診率。

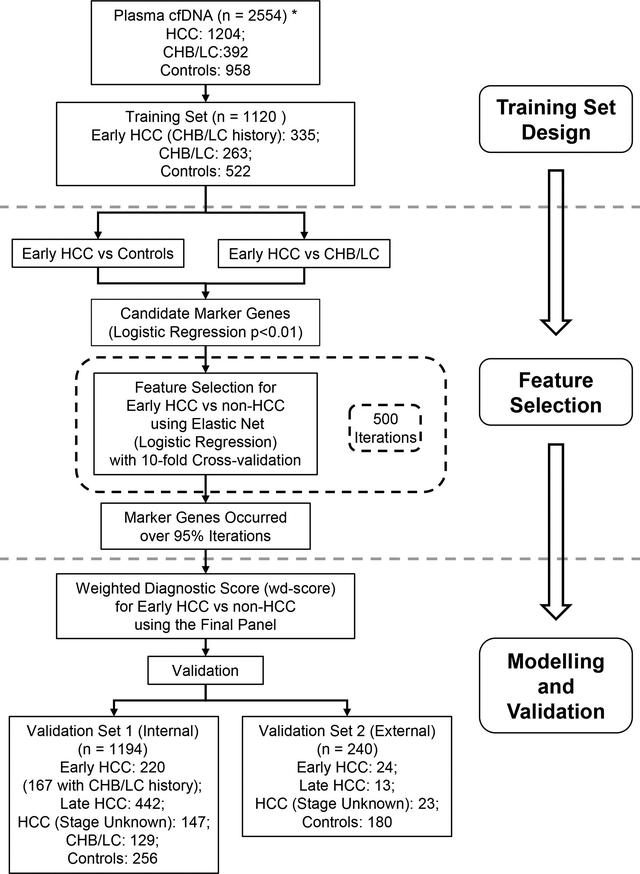

有沒有更精準的方法?經過無數個日夜艱苦的研究探索,徐瑞華與美國加州大學聖地亞哥分校的張康教授帶領的中美科學家團隊留意到了血液中的循環腫瘤DNA,即ctDNA。它是腫瘤細胞釋放到血液中的「身份指紋」,攜帶著與原發腫瘤一致的甲基化改變。

抽一小管血,檢測血中ctDNA甲基化改變,就可以早期診斷出肝癌患者,還能準確地預測腫瘤的分期、療效和複發,有利於指導醫生對不同的患者進行更為個體化的精準治療。

徐瑞華教授帶領團隊突破了微量ctDNA提取、甲基化位點高通量檢測、海量數據分析處理等技術壁壘,創新了ctDNA甲基化液體活檢技術。肝癌診斷的準確率達97%,療效預測準確性提高了14%。

這種新方法與原來常規的甲胎蛋白檢測辦法相比,將肝癌的漏診率降低一半以上,可幫助醫生髮現更多的早期肝癌患者。

創建晚期腸癌化療新方案

結直腸癌是世界第三大常見惡性腫瘤。徐瑞華介紹,早期結直腸癌可以通過手術治癒, 5 年生存率可達90%。對於不可手術治癒的晚期結直腸癌,全身性化療為首選治療手段。然而,即便通過全身性化療控制,晚期結直腸癌的5年生存率仍不足 10%。

氟尿嘧啶和伊立替康的雙葯聯合化療方案是目前國際指南推薦的標準化療方案之一,但是患者需要進行每兩周一次、長達46小時的點滴。「他們要接受中心靜脈插管手術,必須住院治療,非常不方便。」徐瑞華說。

一種名為卡培他濱的新型化療藥物進入了專家視野。它的活性成分和氟尿嘧啶相同,是口服用藥,吃兩周停一周,每三周一周期。而且和傳統方案比起來,卡培他濱聯合伊立替康的XELIRI方案只需每三周進行一次2-3小時的點滴,而且不需要做插管手術。

但XELIRI方案在歐美人群中的副作用非常大,並不被國際指南推薦。徐瑞華帶領團隊對XELIRI方案進行了創新性的改良,降低了藥物劑量,用以治療一線治療失敗後的晚期結直腸癌患者。

結果令人振奮:接受新方案的患者平均生存期達到17個月,不劣於甚至超過了接受FOLFIRI方案的患者的平均生存期15個月。

不僅如此,新方案的不良反應發生率大幅度降低,從72%降低至54%。其中血液系統副作用如白細胞減少等的發生率更是從45%下降至20%。這意味著他們可以節省打增白細胞的藥物的大量費用。

此外,新方案在保證治療效果的同時也使患者的生活質量得到了提高,更減輕了患者的經濟負擔。該研究結果公布後不久,歐洲腫瘤內科學會泛亞洲結直腸癌指南就已將其採納。

揭示了部分胃癌患者對靶向葯耐葯的秘密

中國是胃癌的高發病區,胃癌在我國惡性腫瘤發病率和死亡率均居第二位,高發年齡在40歲到50歲的壯年時期。我國胃癌早期診斷率低,大部分患者在確診時已為中晚期。

目前,晚期胃癌的主要治療手段是化療(包括靶向治療)。HER2陽性胃癌是胃癌的一種亞型,該類患者接受單純化療方案後,疾病控制時間不超過6個月。

既往研究表明,HER2陽性晚期胃癌患者在化療時聯合使用曲妥珠單抗這一靶向藥物,可顯著延長總生存期。但不幸的是,不少患者很快就會出現耐葯。

針對這一耐葯問題,2014年開始,徐瑞華教授團隊進行了深入研究。團隊證實,通過對血液中的HER2基因拷貝數的監測,可以評估患者是否會對曲妥珠單抗耐葯,預測曲妥珠單抗的治療療效。

這一監測只需要通過液體活檢技術,也就是給患者抽一管血就可以。相比檢測傳統的腫瘤標誌物癌胚抗原CEA,液體活檢技術對HER2基因拷貝數的動態監測能更好地預測腫瘤退縮或進展。

在此基礎上,團隊進一步研究,闡述了曲妥珠單抗耐葯的分子機理,為調整下一步治療方案提供有用的線索。

【記者】李秀婷

【通訊員】余廣彪

【校對】藍淑茹