尹昉的微博名叫“尹昉InFun”。但是“In Fun”,並不是他的英文名。

“出國的話,我就寫‘Yin Fang’,漢語拚音。‘In Fun’這個,是因為跟我的名字有諧音,而且‘在樂趣中’的狀態,是我欣賞的。”坐在北京一家餐廳的長桌對面,身著一件薑黃色T恤的尹昉,靠著窗、喝著一壺茶,明亮地說道。

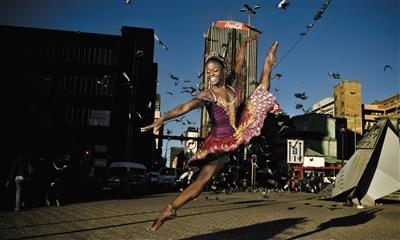

在樂趣中。這看似簡單的四個字,細想之下,卻大概也是最難以達到的境界之一。畢竟,它關乎著一種完全順乎內心的純粹。但這件事如果發生在尹昉身上,卻也毫不意外——從少年時代開始學習古典芭蕾,但無法忍受芭蕾極其苛刻的桎梏而一度放棄,後來遇見皮娜·鮑什的現代舞表演,遇見了釋放,遇見了回歸,也遇見了崔健,遇見了《藍色骨頭》裡的地下搖滾歌手鍾華、《火鍋英雄》裡戴著孫悟空面具的盜賊、《紅海行動》裡的蛟龍突擊隊觀察員李懂、《路過未來》裡善良的試藥中介新民……無論是尹昉的生命軌跡,還是他飾演過的角色,總是有一種純真又矛盾的底色,這也許就來源於他熱愛的每一次閱讀、每一次思考、每一次旅行。

“今天想了解一下你的故事。”

聽到記者的開場白之後,尹昉眼神清澈,真誠地點了點頭。

童年

從小體弱多病 因舞蹈來北京

今年4月,尹昉主演了一部舞台劇《屋頂上的奧菲莉亞》。在這部基於莎士比亞《哈姆雷特》創作的全新作品裡,尹昉飾演男主人公哈姆雷特。後來,這部舞台劇的導演陳然告訴記者,在她的心目中,男主角是一個“天真、通透,同時又很深沉”的人,“但總體上也是很搞笑,承包了劇組大部分的笑點。”陳然記得,有一次劇組排練時,她放了一段巴赫的音樂,“尹昉就開始在一邊跳舞了,然後大家都不看正在演戲的人,這人把戲都搶走了。”

因為多年的練習,舞蹈也許已經根植於尹昉的潛意識裡,成為他靈魂的一部分。不短不長的二三十年中,他與舞蹈幾次分分合合。而緣分的最初,則始於他兩歲半那年。因為體弱多病,“脖子都有些立不起來”,所以有一天,尹昉被媽媽送去了少年宮學習跳舞,“強身健體嘛”,他說。到了上小學的時候,因為青梅竹馬的女孩兒學了芭蕾,“她去哪兒我就去哪兒,”於是尹昉不僅跟著好夥伴一起學了芭蕾,還一起來了北京。

“但是當時就算專業學舞蹈,也不是特別清楚自己到底是不是喜歡,就這樣學下來了。”從懂事開始,尹昉就喜歡創新和想象,在舞蹈中也一樣。所以規範和製式的芭蕾訓練,將他的熱情一步一步的消磨。“到北京之後就真的是痛苦了,第二年就想退學了。”但是,尹昉的媽媽勸他說,這是你自己的選擇,你要對自己負責,否則將來你做什麽都會想放棄。就這樣,他咬著牙堅持了下來。

少年

修雙學位畢業後成了上班族

舞蹈與工商管理,這看似完全不搭邊的兩個領域,卻曾經在尹昉身上碰撞過火花。高考後,尹昉考入了北京師范大學的舞蹈學專業,當時他特別中意的,就是北師大可以修雙學位,而他選擇的第二學位,正是工商管理專業。“我在高考前上了一段補習班,當時我覺得自己在經濟和哲學領域一點就通,一學就明白,概念性的東西我特別理解,所以我就以為我有商人頭腦。”

彼時,正是街頭巷尾的書攤兒盛行“成功學”的日子,“當時好多‘成功學’都在標榜那些企業家。因為自己不知道想要什麽,就會覺得那樣是特別好的。反正當時就去學了。”後來尹昉才想明白,實際上,就是自己的邏輯思維能力強了一點兒,“而且管理和經濟學理論完全是兩碼事兒,現在想想,當時就是對成功的一種虛妄,我也把它當做了一個夢想。”

不過,事實證明,這個工商管理專業並非毫無用處。在大學畢業後,尹昉沒有繼續跳舞,而是去了一家演藝公司做了上班族。“因為我有兩個學位,又可以排練又可以做管理,所以經紀人的工作、聯繫演出、行政的工作我全都做。”尹昉回憶道,“剛開始是朝九晚六,後來老闆就自動在前面提前了一小時,後面延後了一小時。”

做了沒多久後,他選擇了辭職,“也不是怕累,就是我順著這個職業往上看,不知道我要幹什麽。雖然我也不知道要什麽,但是知道這肯定不是自己想要的。”

漂泊

頻繁搬家卻從不為生存焦慮

在剛畢業時,尹昉一個月的工資只有1500塊,而他在北京東南邊平樂園租住的地方,一個月租金就要800。後來,他搬到了垡頭的一間毛坯房,“現在那片還挺好的,當時就是一片荒地,什麽配套設施都沒有”。

2007年,尹昉在看了德國現代舞蹈家皮娜·鮑什的演出《穆勒咖啡屋》和《春之祭》後,深受震撼。於是,他開始重新審視起他與舞蹈之間的關係。

後來,憑借天賦與毅力,尹昉進入了北京當代芭蕾舞團,開始了職業舞者生涯。“工資最初是四千多,然後漲到五千,溫飽是沒問題,但是一點剩的也沒有,有點事兒就不夠用。”那段時間,尹昉又搬到了亞運村附近,和同事合租,“大家掙得都差不多,但是我就希望住得好一點,因為我的狀態也會好一點”。

2012年,為了追求獨立創作,尹昉離開了舞蹈團,成為舞者與編舞一體的自由藝術家,從事更多的獨立創作和跨界合作。隨著工作重心的轉移,他也搬去了黑橋村的苗圃藝術區,“但是在那邊住得很差,水都是臭的”。隨著臭水而來的,是他的收入也更不穩定了,“有時候可能大半年沒有任何收入。每次即將沒錢的時候,我就會有點項目可以賺點。所以我對於經濟、生存這一塊,沒有什麽焦慮和恐懼。”

當時,尹昉所在的舞團有不少人去外面教課,但他從不為了生存去做這件事,甚至他做工作坊,也不收一分錢,就連後來他去上戲教書的課時費,也還不夠北京來回的機票支出。“如果這個事情,沒錢,但我還想做,那說明是我真的想做。”尹昉“擰巴”地想,“如果不是為了生存去做,那我就會很開心,就會覺得事情本身有意義。”

拍戲

因為一段舞成了崔健的男主角

在基本溫飽線浮浮沉沉不少年,尹昉說,直到最近這兩年拍戲之後,他的生活才開始真正改善。

尹昉的第一部戲,是崔健的導演處女作電影《藍色骨頭》。二人的合作,始於有一天,崔健看到了尹昉的舞蹈表演。

而從大學時期就覺得自己受到過電影召喚的他,面對這位中國樂壇前輩的邀請,欣然同意了。

提及對崔健的印象,尹昉坦言,與不少人一樣,他最初也知道崔健那個著名的“搖滾教父”符號,“但真正接觸之後,發現他並不是高高在上的長者。他隨時是以一種平等的、開放的狀態在跟我交流。”尹昉說道,“藝術都是相通的,雖然他不是職業導演,但是對於一個東西品質、質感的審美,我覺得他是絕對有眼光的。很多人說我起點很高,我覺得是在於,我是被這樣的人認可、欣賞、挑選的。”

在拍攝期間,崔健帶著尹昉看了不少演出,“直到現在,我做的所有作品,不管跳的、編的,也都會叫他來看。”

《藍色骨頭》在2010年拍攝完畢,2014年正式上映。此後,尹昉又接演了《火鍋英雄》《青禾男高》《紅海行動》等電影。

作為春節檔的票房熱門,《紅海行動》的上映讓尹昉飾演的觀察員李懂瞬間進入了觀眾視線,面對突如其來的“名氣”,尹昉看得清楚,想得明白,也講得坦誠,“我覺得我是一個需要被認可、關注的人”,他說,“但是我可能是那種特別‘真’的關注。我是希望靠我的作品打動大家,所以我一直處於一種懷疑的狀態,因為我怕這種東西,讓我不知道自己在哪裡,所以我就會一直去審視自己,到底我是什麽樣子的。”

番外篇

尹昉的旅行故事

在工作之餘,尹昉喜歡滑雪、潛水和一些極限運動,也喜歡出去一個人旅行。“在旅行中,我覺得最有意思的是不期而遇的驚喜。”他習慣訂好機票和住處,再隨心所欲地到處走走轉轉,“要是攻略做得太詳細了,往往會失望的”。

2009年,尹昉去了西藏墨脫徒步,他笑著說:“矯情的時候特別多,時刻能感覺到生命和大自然的召喚。”第一天,尹昉凌晨四點就出發了,天還沒亮,“有人說要在正午之前下山,不然太陽大了雪都化了,容易雪崩。我們走了一小時,天都是黑的。”後來,在太陽出來的一刹那,不到一秒,整個山都被照亮了,尹昉的眼淚一下子就流出來了。而在第一天的興奮勁兒過去之後,尹昉在那裡度過了艱難的七天,“有時候也會遇到一些危險,但我會感覺到一些,大自然的召喚,內心的強大。”

新鮮問答

新京報:之前說給自己五年的時間涉足電影,這個時間現在有變化嗎?

尹昉:這五年更像是被選擇,等待機會的一個階段,如果五年之後還是處於這個階段,那就乾脆別幹了。我想象中,五年之後應該可以更自主的選擇、安排自己的時間。現在是戲來了就接,相對被動一些,可能過了這個階段,就一年隻拍一部戲,如果有合適的接,沒有合適的就不接。剩下的時間去做舞蹈或者其他的事情。現在還是在等待機會,也是在這個時間裡面把自己變得更好。

新京報:有比較想去挑戰的角色嗎?

尹昉:什麽角色都可以,如果一定選一個的話,人物傳記片我演不了。你要演一個有原型的人,而且可能原型是大家都知道的人,太難了。但是我希望以後可以演。

新京報:之前有說小時候很想回家鄉,現在是很想去遠方。為什麽?

尹昉:家鄉更像一個符號。現在很多人都是這樣,家鄉其實很難回去,回去就意味著妥協。人出走了,你的心也出走了,很多東西都已經改變了。回去可能就要否定你現在的這些東西,存在很多斷裂。而且雖然城市發展很快,但是文化上,我在家鄉沒有辦法做我現在做的事情。另外就是,我們這一代跟父母的斷裂是很嚴重的,很難去真正的溝通,他很難理解你的想法,你也很難按他的想法去生活。

新京報:舞蹈圈和影視圈有什麽不一樣?

尹昉:舞蹈圈相對生活簡單,練功、排練、演出。大家都差不多,賺的也差不多。影視圈則五花八門、千奇百怪、魚龍混雜,更多元,更差別化。

新京報:為什麽之前說,聽音樂要單獨找個時間?

尹昉:因為我一聽音樂身體就想動,我聽音樂就得認真的聽,不能播放著去幹別的。在做編舞後,聽音樂就會讓我進入一個工作的狀態。雖然我不會覺得音樂會讓我休息和放鬆,但是我會主動地去聽一些音樂,會拿出一部分時間單獨留給音樂。

新京報:之前在採訪中說過想要靈魂伴侶?可以想象一下她的樣子嗎?

尹昉:沒有固定的模式。有固定模式就不叫靈魂伴侶了。

采寫/新京報記者 楊暢 實習生 劉姝君