本文由《Nature 自然科研》授權轉載,歡迎訪問關注。

改變腸道菌群可能有助於嬰兒茁壯成長,甚至幫助他們避免哮喘和糖尿病等疾病。

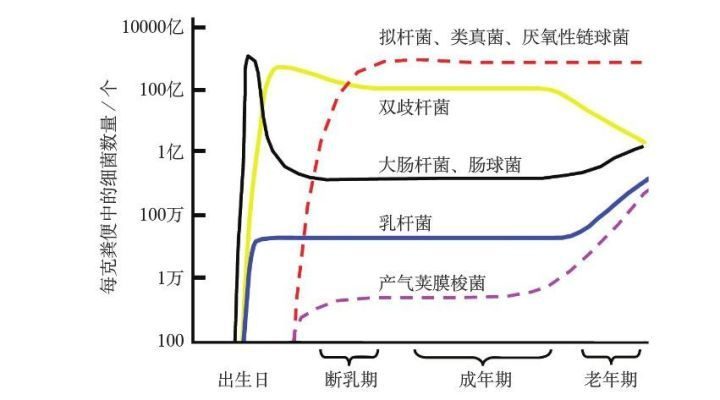

出生後的幾周內,嬰兒體內就會出現大量微生物(細菌、病毒、真菌),其中大部分都棲息在腸道。這些微生物會從多方面影響嬰兒健康。這些微生物群落是如何出現的仍存在爭議:一些研究人員開始質疑子宮是無菌環境的這一傳統觀念。但毋庸置疑,出生後嬰兒的腸道發生了巨大變化。

「這是一個驚人的生態變化。」聖路易斯華盛頓大學的兒科胃腸病專家Phillip Tarr說。自出生過程中在母體的陰道中接觸到微生物起,嬰兒的腸道菌群就開始形成。 哺乳時,嬰兒一方面從母體的皮膚上接觸到微生物,另一方面母乳中也帶有部分母體的腸道菌群。

母乳成分可以幫助嬰兒建立健康的腸道菌群。

圖片來源:Peter Menzel/SPL

緊接著嬰兒會從訪客、寵物狗或者英國紐卡斯爾大學新生兒學家Nicholas Embleton所謂的「正常非清潔的居住環境」中接觸到微生物。2-3歲的幼兒的腸道微生物和成人已經非常接近了。

菌群形成過程一旦出錯,後果可能是致命的。腸道菌群形成異常可能導致腸道炎症發生,這是早產兒死亡的重要原因之一。腸道菌群的微小變化也可能影響嬰兒的長期健康,例如改變對哮喘和糖尿病的易感性等。

研究人員正在尋找重新平衡早產兒微生物群的方法。還有人想知道是否有可能重塑健康嬰兒腸道的微生物群落,以幫助預防成年期的慢性疾病。

腸道菌群異常對嬰兒的早期危害

早產兒體內的微生物群特別容易受破壞。許多早產兒都是剖腹產分娩的,因此並未接觸產道中的微生物。其次,這些嬰兒還經常接受高級別抗生素治療,並安置在無菌塑料保育箱中,因此與人體皮膚幾乎沒有接觸。這些乾預措施將嬰兒與外界環境隔離開來,因此早產兒的腸道微生物群與足月出生的嬰兒明顯不同,這並不奇怪。早產兒有益腸道健康的微生物的比例較低,例如雙歧桿菌(Bifidobacterium) 和乳酸桿菌 (Lactobacillus)等,而致病菌比例較高,且腸道微生物的多樣性明顯較低。同時,早產兒的腸道菌群穩定性較差,幾天之內就可以發生巨大變化。

腸道微生物異常被認為是早產兒易罹患壞死性小腸結腸炎的原因之一。壞死性小腸結腸炎是一種嚴重的腸道炎症,易發生在出生頭幾周,可對腸道造成永久性損傷。儘管足月嬰兒也會患上壞死性小腸結腸炎,但超過四分之三的壞死性小腸結腸炎患者是早產兒。早產兒呼吸疾病的治療在過去二十年中有了長足進步,因而壞死性小腸結腸炎已成為威脅這些嬰兒生命的主要疾病之一。

導致壞死性小腸結腸炎的不是某一種特定的微生物,而是整個腸道微生物群的功能失調。「腸道不僅是一個消化器官,還是一個免疫器官。」 聖路易斯華盛頓大學的新生兒學家Barbara Warner說。因此,出生早期的腸道與微生物相互作用對兒童免疫系統的發育非常重要。

壞死性小腸結腸炎可能是腸道和微生物互作過程出現了差錯——也許這代表「嬰兒的免疫系統在努力搞清楚應該做什麼」,Embleton說。 「可能,我們看到的這種疾病是一種放大的炎症,而它挑戰的是非常不成熟的腸道免疫系統。」

Embleton補充道,壞死性小腸結腸炎的治療「非常粗暴且基本」。一些患有該病的嬰兒可以使用抗生素治療,臨時使用靜脈營養以給腸道恢復的時間。較嚴重的病例則需要手術切除受損腸道。切除大部分腸道可能導致終生進食或吸收障礙。約四分之一切除了大部分腸道的嬰兒最終會死亡。

但現在研究人員正考慮通過消化道微生物應對壞死性小腸結腸炎。部分人員希望找到可預測壞死性小腸結腸炎發生的因素以實現早期乾預。比如,發生壞死性小腸結腸炎的嬰兒腸道內變形菌門細菌會出現過度增殖。但健康嬰兒腸道內也有這些細菌,因此應當引起重視的細菌數量閾值目前尚不明確。此外,腸道菌群組成的變化也未必是壞死性結腸炎的真正病因。

強化乳

母乳餵養可能是預防壞死性結腸炎的方法之一。自20世紀90年代以來,一些研究表明,和使用配方奶餵養的嬰兒相比,母乳餵養的嬰兒不易患上壞死性小腸結腸炎。後來一些研究母乳與腸道微生物之間關係的研究發現,母乳中的成分能促進健康腸道微生物群的建立。

其中一種成分就是被稱為母乳低聚糖的短鏈糖分子。 「它們是母乳中含量僅次於乳糖的第二大糖源,但它們並非為嬰兒提供營養。」加州大學洛杉磯分校的新生兒學家Victoria Niklas說。這些低聚糖其實是為有益的微生物(如雙歧桿菌)提供能量。此外,它們還能覆蓋腸壁,並與病原菌結合,阻礙病原菌侵入。

母乳的另一成分——乳鐵蛋白——具有多種抗菌功能。它抑製細菌的生長,甚至可以通過與被稱為脂多糖的炎症分子結合而導致某些有害微生物死亡。

支持有意願的早產兒母親進行母乳餵養可能有助於促進嬰兒建立健康的腸道微生物群,預防壞死性小腸結腸炎。另一個可以採用的方法是在早產兒的飲食中補充母乳低聚糖或乳鐵蛋白。關於這些補充成分的部分試驗已經完成,其他大量試驗仍在進行中。生物技術公司也在開發含有母乳關鍵成分的補充製劑。(Niklas是加利福尼亞一家類似公司Prolacta Bioscience的首席醫學官兼科學官。)

對抗壞死性小腸結腸炎的另一種方法是將有益菌或益生菌餵給早產兒。加拿大蒙特利爾大學的新生兒學家Keith Barrington表示,這麼做的目的是「嘗試在早產兒體內模擬健康、足月、母乳餵養的嬰兒體內發生的生理過程」。

2011年,Barrington所在的聖賈斯汀大學醫院中心新生兒重症監護病房開始常規性地給早於32周出生的早產兒補充益生菌,具體包括四種雙歧桿菌和一種乳酸桿菌,此後壞死性小腸結腸炎的發病率下降了約50%。隨後加拿大有一半以上的新生兒重症監護病房開始效仿為早產兒補充益生菌,效果與聖賈斯汀大學醫院中心相似。

但是,這不是一個完美的解決方案。Barrington的研究小組在早產兒的糞便中檢測到益生菌菌株,這表明這些微生物能夠在嬰兒腸道中生長。但是,和健康足月兒相比,早產兒腸道內有益菌仍然偏少,而致病菌仍然偏多。Barrington表示,將補充益生菌與補充母乳低聚糖或乳鐵蛋白等分子這兩種方法結合起來可能有助於進一步改善目前的情況。他計劃比較益生菌與乳鐵蛋白結合使用和單獨使用益生菌治療對腸道微生物的影響。

新生兒學界對益生菌預防壞死性小腸結腸炎的作用仍存在分歧。Embleton說:「我們當中有一半人認為這可能是個好主意,而另一半人則認為這一點目前尚未得到證實。 即使我們要使用益生菌,現在我們也還不知道應該使用哪種益生菌以及用量是多少。」

腸道微生物的作用

爭論進行的同時,研究人員也在研究正確的腸道微生物對於健康嬰兒茁壯成長是否起到關鍵作用。例如,剖腹產的嬰兒與經陰道分娩的嬰兒腸道微生物群不同,母乳餵養的嬰兒和配方餵養的嬰兒腸道微生物也存在明顯差異。流行病學研究表明,剖腹產和配方餵養與肥胖、哮喘以及其它疾病風險上升相關,許多研究人員認為其中的關鍵環節可能就是腸道菌群。 因此,嬰幼兒腸道微生物群是否就是預防以後這些疾病發生的關鍵呢?

然而實際這些不同環節之間的關係並非那麼簡單。 「這些都是複雜的問題,老實說,我覺得微生物群可能只是其中一部分,」Warner說。但微生物群是一個吸引人的乾預目標,因為相比其它風險因素,腸道微生物更容易控制。

例如,有的醫生主張可以用母親陰道微生物標本擦拭剖腹產出生的嬰兒。但是如果這些微生物群有助於促進肥胖症等疾病,這種乾預措施可能就會造成負面效果。 如果母親體內有致病細菌,這種措施對嬰兒來說甚至可能是危險的。

目前鮮少有研究證明益生菌能持續改變嬰兒腸道微生物群。「持久地改變腸道微生物且保證變化對人體有益是非常困難的。」 Tarr說。停止使用益生菌後,腸道菌群通常會在幾天內恢復到之前的狀態。

但是科研人員在這方面取得了一定進展。在2017年的一項研究(S. A. Frese et al. mSphere 2, e00501-17; 2017)中,來自加州大戴維斯分校和生物科技公司Evolve BioSystems的研究人員發現,在終止給母乳餵養嬰兒補充益生菌(嬰兒長雙歧桿菌EVC001菌株)30天后,嬰兒的體內仍存在這種益生菌。負責該研究的新生兒學家Mark Underwood說,這一菌株是Evolve BioSystems公司開發的一種益生菌補充劑,可有效利用母乳低聚糖。(Underwood與對Evolve BioSystems公司並不存在經濟利益關係。)

「我們認為,也許我們可以對腸道微生物群進行調整——不是通過長期依賴益生菌補充——而是短時間使用益生菌後為這些有益細菌提供充足的能量來源。」Underwood 說。

和未補充益生菌的母乳餵養兒相比,補充了嬰兒雙岐桿菌的嬰兒腸道內致病菌更少,而有益菌更多。這意味著使用健康的母乳餵養嬰兒的腸道菌群作為早產兒研究的參照仍有很大發展前景。

但這一方向的發展究竟能走多遠仍是未知數。嬰兒雙歧桿菌研究僅僅是第一步,研究人員並不確定理想的新生兒腸道微生物群是怎樣的。然而,隨著人們越來越認識到微生物群的重要性,新生兒醫生的治療方法已經發生了改變。在所有醫學專業中,Niklas說:「新生兒科從未站在食物鏈的頂端, 但現在的情況非常清楚地表明,我們的治療和乾預措施將深刻影響新生兒未來的健康。」?

Nature|doi: 10.1038/d41586-018-02480-6

原文以How baby』s first microbes could be crucial to future health為標題,發布在 2018 年 3 月 7 日的Nature Outlook:The future of medicine特刊上。

版權聲明:

本文由施普林格·自然上海辦公室負責翻譯。中文內容僅供參考,一切內容以英文原版為準。歡迎轉發至朋友圈,如需轉載,請郵件 [email protected]。未經授權的翻譯是侵權行為,版權方將保留追究法律責任的權利。

? 2018 Macmillan Publishers Limited, part of Springer Nature. All Rights Reserved

本文由《Nature 自然科研》授權轉載,歡迎訪問關注。前往 https://www.nature.com/articles/d41586-018-02480-6 獲取英文原文。

▼ 為了更好服務廣大讀者,歡迎大家點擊「閱讀原文」,參與 5 月文章「讀者滿意度」調查。