中國大地上曾有過的建築,絕大多數都成了煙雲,隨時間流逝而煙消雲散。即便明清時期的古建築,能夠保存至今的也只是少數幸運兒。更久遠的,如唐宋時期的古建築,只剩下南禪寺、佛光寺等鳳毛麟角的遺珍。

幸而有文學。無數詩詞文章獻給了無數建築。

“如鳥斯革,如翬斯飛。”

《詩經·小雅》中的這句話,是中國古建築最古老、最華美的禮讚之一,讓現代人忍不住想象周王的宮室,“像一隻羽毛豔麗的錦雞展翅欲飛”,

那該是怎樣的一座宮殿啊!

比文學更直接、更強烈的是繪畫。

中國歷史上有一種以建築為主題的繪畫,隋唐開始流行,宋代登上巔峰,明清逐漸被冷落,今天已幾乎無人問津,它就是界畫。

完全可以說,從公元6世紀到公元16世紀,整整1000年,一代代天才畫家前赴後繼,用畫筆建造了一座無與倫比的藝術宮殿,這座紙上的宮殿,

閣樓嵯峨,亭台婀娜,街市輝煌,都市恢弘。

在世界歷史上獨一無二、絕無僅有。

界畫,以亭台樓閣、橋梁、舟車為主題的國畫種類,位列“國畫十三科”之一。比起為人熟知的山水畫、人物畫、花鳥畫來,界畫無疑是個陌生的名字。事實上,它的命名就很特別——山水畫、人物畫、花鳥畫都是以繪畫對象來命名的,而界畫是以工具來命名的,作畫時要使用界尺引線,才能做到橫平豎直,故稱“界畫”。

來看看中國界畫的代表作之一,明代仇英的《漢宮春曉圖》,注意看畫中的建築,梁柱、窗欞、欄杆、台階等細節,當真是直來直去,無論橫線、豎線還是斜線,都是筆直的線條,就像用電腦繪圖軟體畫出來的,沒有界尺的輔助,是斷然難以做到的。

《漢宮春曉圖》全卷

《漢宮春曉圖》局部

《漢宮春曉圖》局部放大

自始至終,界畫和建築形影相隨。界畫之名首見於北宋書畫鑒賞家郭若虛的《圖畫見聞錄》中,此前它被稱為“台榭”、“台閣”、“屋木”、“宮觀”等,說白了就是建築畫。堪稱古代建築行業“聖經”的《營造法式》中,也把建築的設計繪本稱為“界畫”,所以有人認為,界畫壓根兒就源於古代的建築效果圖——跟現代人如出一轍,古人造房子,不但需要指導施工的圖紙,也需要表現建築的外觀造型,當然是借助繪畫來實現了。

這樣一來,在一向推崇意境的中國傳統繪畫大家庭中,追求準確和工整的界畫注定是一個特立獨行的異類,“尺寸層疊皆以準繩為則,殆猶修內司法式,分秒不得逾越”,這要求畫家不僅要有深厚的繪畫功底,還要熟諳建築結構知識。史籍記載,五代時期,後漢畫家趙忠義受命畫《關將軍起玉泉寺圖》,畫畢,皇帝責成工匠校驗畫中建築結構是否準確,反覆檢驗後,工匠複命說:“一模一樣,毫厘不差。”當然,就像山水畫中所畫不見得就非得是哪一座山、哪一條河,而常常是畫家心中的山水;界畫所畫也未必就是現實中的建築,也可能是畫家想象出來的,但很多界畫都像《關將軍起玉泉寺圖》一樣嚴謹,工匠完全可以依葫蘆畫瓢將畫中的建築造出來。

南宋李嵩名作《水殿招涼圖》(上圖)

畫中的十字脊水殿和廊橋格外惹人注目。現代建築工作者根據原畫用電腦製作出了它的結構圖(下圖)。

早在東晉顧愷之著書論畫時,界畫就已經影影綽綽地出現了;隋唐時期,界畫開始流行起來,儼然是文藝界的時尚,由此培育了一大批界畫好手,如展子虔、董伯仁、檀知敏、尹繼昭等。這是唐人王維界畫作品《輞川圖》的摹本,真跡已失傳。沒錯,就是寫下“紅豆生南國,春來發幾枝。願君多采擷,此物最相思”等不朽名篇的大詩人王維,蘇軾稱讚他“詩中有畫,畫中有詩”,已經說的很明白了,這人既寫詩,又畫畫;既是詩人,又是畫家。

王維作品《輞川圖》

王維晚年住在輞川的別墅裡,與友人詩酒棋畫、參禪悟道,過著陶淵明式的隱居生活,畫中的建築群背山面水、叢林掩隱,屋前雲水流肆,舟楫過往,應當是王維隱居的別墅;畫中人物皆儒冠羽衣、從容談笑,應當是王維隱居生活的真實寫照。看了只想說:“好爽啊!”

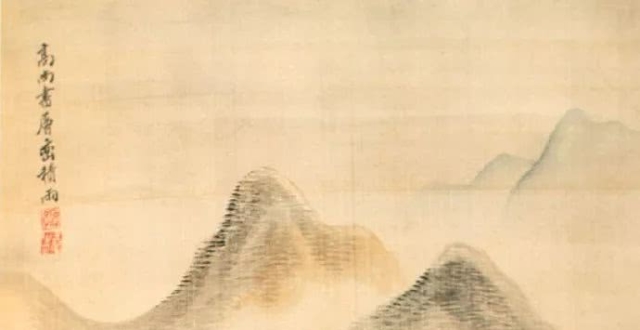

再來看看五代衛賢的界畫作品《高士圖》。衛賢是南唐的宮廷畫家,界畫功夫十分了得。

衛賢《高士圖》(局部)

此畫描繪的是《後漢書梁鴻傳》中“舉案齊眉”的歷史典故。簡陋的瓦舍中,隱士梁鴻端坐榻上,妻子孟光雙膝跪地,飲食盤盞高舉齊眉。作者以深山、叢樹、溪流、竹籬為背景,襯托出隱士高潔的品格。宋代書畫鑒賞家郭若虛在《五代名畫補遺》中對此畫讚不絕口,畫中屋舍描繪準確生動,作者界畫技巧之高超可窺一斑。

到了宋代,界畫進入了黃金時代,事實上,宋代也是中國傳統繪畫(國畫)的黃金時代,群雄逐鹿、百家爭鳴,驚為天人的畫作如雨後春筍層出不窮。這是宋初界畫大師郭忠恕的代表作《明皇避暑宮圖》,《聖朝名畫評》提到,郭忠恕是以木匠使用的建築結構計算方式來畫畫的,並評論說,他的界畫是位列“神品”的“一時之絕”。

北宋郭忠恕《明皇避暑宮圖》

畫中宮室建築宏偉壯麗,結構複雜,細密精工,造型準確逼真。也有人認為,這幅畫其實是元代李容瑾的作品。

在很大程度上,中國繪畫史上的“第一名畫”、婦孺皆知的《清明上河圖》也可算是一幅界畫。史載:“翰林張擇端,字正道,東武人也。幼讀書,遊學於京師,後習繪事。本工其界畫,尤嗜於舟車、市橋郭徑,別成家數也。”或許是這種史詩般的長篇巨製太耗時間和心力了,張擇端的作品少之又少,他的另一幅神作《西湖爭標圖》也是一幅氣勢宏大的界畫,可惜早已失傳。

北宋張擇端《清明上河圖》

北宋張擇端《清明上河圖》局部

南宋“四大家”中馬遠的代表作《踏歌行》被公認為中國山水畫的千古名作。請留意畫面中部那片若隱若現的宮闕樓宇,從造型、比例、細節等來看,沒有深厚的界畫功底,不可能畫得如此生動、傳神,在整幅畫作中都是畫龍點睛之筆。聯繫起宋徽宗的《瑞鶴圖》,幾乎可以斷言,在宋代,界畫是畫家們必修的基本功之一。

南宋馬遠《踏歌圖》

《踏歌圖》中影影綽綽的山間建築,令人心生嚮往。

說到界畫,不能不提南宋的“三朝老畫師”李嵩。李嵩年輕時做過木匠,“好繪畫,頗遠繩墨”,被宮廷畫家李從訓收為養子,承授畫技,終成一代名家。在中國古代,木匠往往既做家具、又造房子,既是家具設計師、又是建築設計師。木匠的從業經歷,使李嵩對界畫的把握更精準,畫起來得心應手,甚至不用界尺而“宮苑樓閣規矩繩墨皆備”;即便不是畫界畫,對畫中景物的刻畫也細致入微。李嵩以界畫著稱,卻不拘泥於界畫,在風情(俗)畫上也很有造詣,作品《貨郎圖》高度寫實的技法令人歎為觀止,《骷髏幻戲圖》則以詭譎難測的立意聞名中國古代繪畫史。明清的畫家們瞧不上界畫,認為它太匠氣,以李嵩為例,足見決定作品高下的是人,而不是技法。

南宋李嵩《月夜看潮圖》

再來看幾幅元代的界畫

元王振鵬《大明宮圖》

元夏永《嶽陽樓圖》

元李容瑾《漢苑圖》

《明畫錄》寫道:“有明以來,以此擅長者益少。近人喜尚元筆,目界畫都鄙為匠氣,此派日就澌滅者。”自明代起,界畫日漸被冷落,長期被視為工匠之作,文人畫家中幾乎無人問津。明代著名畫家、吳門四大家中的仇英是為數不多的例外。工匠出身的仇英堪稱繪畫全能戰士,花鳥、人物、山水等無不擅長,他不但工於界畫,而且作品數量多,質量也比較高。此前例舉的《漢宮春曉圖》便出自仇英之手,它是界畫史上的代表作,並被評為“中國十大傳世名畫”之一。

明仇英《湖山燕居圖》

明仇英《上林圖》

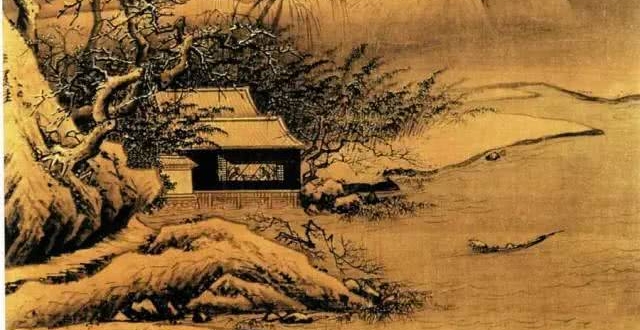

仇英以後,界畫再度陷入長久的沉寂,直至清初袁江、袁耀叔侄異軍突起,其作品雄偉詭異、設色濃重,奇石危岸中配以精美的台閣,呈現出一種寬銀幕的效果。然而界畫的衰落已成定局,回頭望去,袁氏叔侄幾乎就是中國界畫的絕唱了。

清袁江《別苑觀覽圖》

清袁江《梁園飛雪圖》

清袁耀《阿旁宮圖》

至於今天,研習中國傳統繪畫者大有人在,山水畫、花鳥畫、人物畫都門庭若市,但界畫依舊冷清,那座屹立千年的藝術宮殿。

編輯:蘇梓軒、沈珊

審核:易國勝