馬綸鵬

根據暢銷小說家史蒂芬·金的1986年小說《IT》改編的同名電影《牠》2017年9月上映;如今《牠2》又卷土重來,9月5日周四大規模首映就拿下一千萬美元,創下美國九月周末放映第二高紀錄,當然,第一名還是《牠》。但續作卻很一般;在電影院裡,能聽到的驚呼和爆笑並不多。

第一部的票房和口碑雙豐收因為是純粹、真摯的成長電影,有喜劇,也有內心的恐懼,7個孩子每人都學到了東西,感受到了責任,合力擊敗了小醜Penny Wise。《牠2》之所以“撲街”,最大的敗筆在於電影刻意把7個已經成年的大人想象成小孩,還耐心給他們上課,灌輸集體主義精神和抹上童言無忌的天真,這就是本末倒置,屬於亂彈琴。難怪《華盛頓郵報》一針見血地指出,“(電影)大而長並不代表著更恐怖,更吸引人”。

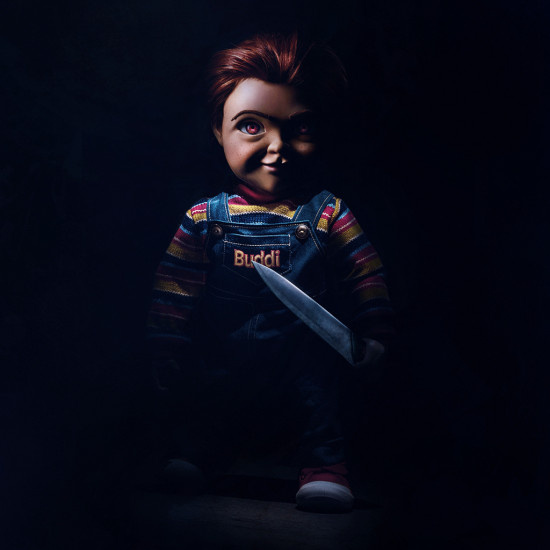

《牠2》海報

還童針並沒有帶來《本傑明·巴頓奇事》那般奇遇和變革,而是不停穿梭在現實成人世界和當年孩提故事,總體感受就是一個字——亂。故事還是在那個熟悉的Derry小鎮,時間2016年。

《牠2》先來了一段溫情脈脈的遊樂場男基友浪漫接吻,結果被當地“恐同”的小混混們發現後暴打,其中一人還被推下大橋,河中不斷翻滾的他恍惚中看到有人伸出手,趕忙抓住,自然是小醜Penny Wise的伎倆。小醜在他愛人面前撕碎了他。

當年7個小夥伴只有Mike還留在Derry,只有他對當年7人的誓言“小醜一日回魂,我們立即回歸”念念不忘。他竊聽到警察播報,趕到事發現場,知道小醜27年後終於又出動了。他不得不一一打電話給當年的好友,Bill、Ben 、Richie 、Eddie、Stanley和Beverly(唯一的女生),讓他們守約,回來對付這個惡魔。這些分散美國各地的小夥伴早已成家立業,不太願意面對往事,更不願冒險。

他們在接到電話後都不約而同地遭到了一些厄運,更多是身體上的巨大反映,甚至嘔吐。但他們都還是回到了Derry。只有Stanley選擇了在浴缸中割腕自殺。

《牠2》劇照,前作裡出演的兒童演員們再次聚首

回到Derry的他們選擇在一家中餐館聚餐,背景樂竟然是陳蝶衣填詞的《我的心裡只有你沒有他》,隨著南美搖擺的快節奏,大家開始放肆上演“最佳損友”,不停插科打諢,彌補幾十年不見的空白。然而“地道”美式中餐的Fortune Cookie(幸運餅)上桌,徹底破壞了氣氛,餅乾中蹦出了帶翅膀的蟑螂,長著眼球的八爪魚,還有類似旺雞蛋的長毛怪物等。Mike等被嚇得半死。

這固然是呼應1990年先行改編的同名迷你電視劇《IT》的著名橋段,卻更多是烘托小醜Penny Wise帶來的內心恐懼。中餐館+流行歌+幸運餅+各種怪物,竊以為是整部電影中最出彩、最奇異歡快的一段。

《牠2》劇照

大家終於意識到小醜的現實恐怖。Mike告訴大家自己無意中得到一個印第安部落的頭盔神器,用一個神秘的宗教儀式Chüd祭祀就能徹底消滅小醜,但前提就是每個人都要找到一件當年的有意義的舊物(artifact),放入神器中焚燒,才能成功。於是,電影就開始追隨眾人挖掘當年故事,不斷穿梭在往事和現實之間。

至此《牠2》就失去了原先的緊湊和節奏,每一個角色就像打了“還童針”,幼稚地和當年的自己再次相遇,看到之前一樣的恐懼,新意全無。《名利場》雜誌評論,“電影變得毫無懸念,只是一個角色接著一個角色的演繹,恐懼接著恐懼。”

《牠2》劇照

電影的“亂燉”除了體現在情節和線索上,還在於“人設坍塌”。之前的“挫人俱樂部”都變成了成功人士,華麗逆襲,都開著豪車,站在萬人仰慕的脫口秀舞台上,或者是成功的商界人士,卻一點沒有透露給觀眾他們是如何做到的。

此外,在講述後半程每個人尋覓舊物時候,剪輯很混亂。同時,導演Andrés Muschietti很在意把《牠2》描述成西方經典的“英雄回歸”( homecoming)的原型神話,卻錯用了一個恐怖片的外殼,這本身就有不可調和的矛盾。

用史詩片或英雄傳記片的容量和節奏來演繹一部恐怖片,效果不是無聊就是無味。雖然請到了史蒂芬·金來親自扮演了一個古董店的怪老頭老闆,有一絲致敬的意味,卻一直拿史蒂芬·金在創作中不知道該如何結尾的梗套在角色Bill的身上,一個時代華納的三流編劇,更像是文藝片的路數,顯得格格不入。

電影結尾的“大招”是如何徹底消滅小醜Penny Wise,Mike所設想的印第安人古老的祭祀並沒有起作用,真正讓小醜退縮、打回原形的竟然是一眾人不停地對著它噴髒話!說得好聽是打擊其自信心,是唯心主義的徹底勝利,難聽一點就是“惡語中傷”。

一個偌大駭人的小醜竟然乾癟縮團。難怪有網友評論,“結尾再次教育我們,老家親戚(小醜)總不拿自己當外人,怎麽辦?拿話懟死他。”我的天,這不是也在回應之前編劇Bill的困境——他想不出好的結尾,每個劇本的結尾都被人罵?這恰恰是在暗諷史蒂芬·金和此片的結尾也是一塌糊塗啊。

《牠2》劇照

《牠2》的還童針只能給電影帶來星星點點的亮處,將近三個小時的觀影如同“披沙揀金”,時不時有一兩處靚色。《滾石雜誌》就說該片是“Penny wise, Pace Foolish”(小處聰明,節奏糟糕)。其實英語中本來就有“Penny wise,pound foolish”的俚語:小處精明,大處糊塗;因小失大,丟西瓜撿芝麻。這部新作倒真是如此,一心要做成大而全的作品,卻錯在童稚化,沒能“hold住”。

當然,相比於第一部,《牠2》在社會議題上是有較多涉及的。史蒂芬·金一向政治態度偏左,在其創作的中期,也就是小說《IT》完成的1980年代尤甚。

在原著中交代小鎮之所以被詛咒是因為美國白人至上主義、基督教恐怖主義以及恐懼同性戀情緒在滋長和蔓延,而小醜Penny Wise正是利用這種仇恨、暴力、無序、歧視來煽風點火,引起人們內心的恐懼和嗜血。

所以,《牠2》有很明顯對同性戀,弱勢群體的同情和照顧。臉上有胎記,總被人嘲笑的小女孩,受到家暴和凌辱的女性,都在電影中提及。但是,很可惜,編劇和導演只是簡單的“奇觀式”地展示,卻並沒有深入問為什麽,以及背後的社會因素,感覺是強加硬塞的同情心,生硬而有些莫名其妙。這終究是印證了電影催熟、偏童稚的那一面。

本期編輯 周玉華

推薦閱讀