2018年是第一次世界大戰結束100周年。100年前,14萬中國勞工被英、法兩國招募,並送往硝煙彌漫的西線戰場,這其中約8萬人是來自膠濟鐵路沿線的山東人。在“下歐洲”的3年中,接近2萬華工犧牲或下落不明。14萬華工用汗水、鮮血鑄就的這一段悲壯歷史,多年來不為人知,他們的故事被掩埋在歷史的沙塵中。

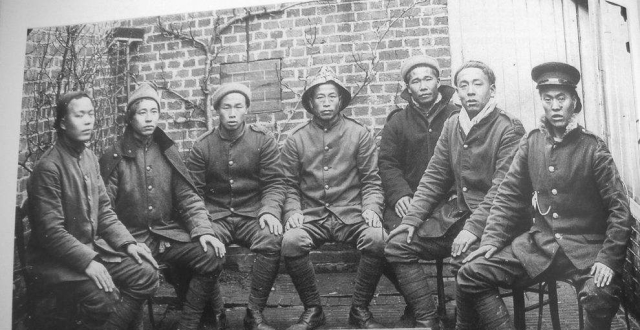

儘管100年過去了,但還可以通過華工後裔、知情者不斷地尋找到華工的遺存和故事。由中共山東省委統戰部、省委宣傳部、省文化和旅遊廳聯合主辦,山東華僑會館、山東博物館承辦的“銘記歷史,珍愛和平——一戰華工史料圖片展”,正在省博物館舉行,該展通過300余幅照片、百餘件華工遺存以及珍貴的原始影像,生動、詳細呈現了華工遠渡重洋的第一現場,再現了悲壯與死亡掩映下的鮮活的個體生命故事。

遠渡重洋的華工中,有一位特殊的人,他是山東淄博教師孫乾,其編號是“63484”。與絕大多數人“掙洋錢”不同,孫乾的家庭並不困難,他父親是教師,兄弟在省外做生意,畢業於濟南省立師范的他是小學教師,他遠渡重洋的動機非同尋常:到西方去考察,回來“教育救國”。

因身體瘦弱,在周村招工點被拒三次後,孫乾找英國人交涉,執意前往,終如願以償。1917年7月,他與千餘人在青島登船啟程。船艙擁擠不堪,角角落落都擠滿了人,不少人心中開始恐懼。當晚孫乾在日記中寫道:“一離青島四無山,綠浪白花遠連天。同伴千余相歡呼,恭祝前途康且安。”

然而,這一路異常艱辛。孫乾記載的行程是:經朝鮮,過日本,跨越太平洋,到達加拿大溫哥華再改坐火車穿越大陸,然後再坐船橫穿大西洋到英國,後過英吉利海峽到達法國戰場。整個路程長達近兩個月。

暈船之苦,飲食缺乏,衛生糟糕,再加上加拿大的極寒氣象,導致一些華工感染疾病而死。死者被毫無尊嚴地投入大海,“登陸法國大陸為升天堂”成為每個人唯一的信念。

公開資料中,可以發現,大多數華工心態樂觀、坦率、有趣。他們利用做工閑暇開展一系列娛樂活動。他們閱讀報刊,關心時政大事;他們把簡陋的宿舍打掃得一塵不染;他們吃不慣牛油餅,就在工地壘爐灶做面條吃;不喝涼水,自己燒熱水喝茶,“工作之餘愛喝茶的人接連不斷地排隊,將琥珀色液體滾燙喝下”;他們切磋棋藝、放風箏,還在繁重工作之餘演唱戲曲、說書、表演劍術,娛樂大家……新年華工會以傳統方式慶祝過年,在營房貼春聯,擺鮮花,向簡易的廟宇祈福,也會表演雜耍、舞龍舞獅。

1918年11月持續四年之久的一戰終於以德國投降而結束。英國於11月1日遣送第一批生病的365名華工歸國,最後一批華工於1920年9月13日到達青島。大約3000名華工因與法國婦女結婚或收到新雇傭合約而留在法國。經歷漫長的戰爭煎熬和艱苦歲月,14萬華工中,有2萬餘人死亡或失蹤。

從青島下船後,他們沒有得到政府的功勳和獎章,反而被軍警監視,不能隨便行動,大多數人回農村務農,消失在茫茫人海,並認為這是一段為北洋政府、為洋人賣命的悲慘過往,不再聲張,少數人利用在歐洲所得積蓄和學到的知識辦教育、開診所、建工廠。

近年來,這段塵封的歷史逐漸被揭開,華工的貢獻逐漸被承認。作為8萬華工的家鄉,多年來山東不斷通過各種途徑打撈有關華工的史海遺珠,挖掘、研究這段幾近湮沒的歷史。早在2003年,山東僑務代表團就赴法國參加一戰華工公祭活動;2014年,山東省僑辦赴英國、比利時、法國舉辦一戰華工資料圖片展;2018年9月,在聯合國教科文組織舉行的和平論壇上,以山東省海外交流協會名義捐贈一戰華工銅像;2018年11月,“一戰華工史料圖片展”在英國、法國、比利時巡回展覽。在國際社會紀念一戰結束百年的歷史節點,發出了來自華工家鄉的聲音,受到海內外媒體和民眾的廣泛關注。

上海大學文學院副院長、現代人文研究中心主任楊位儉多年來一直關注和研究中國與一戰的思想文化關係。他說,中國之所以卷入一戰,是因為山東權益問題,帝國主義的戰火燒到了我們的土地上,膠州灣也變成了一戰(日德戰爭)的戰場,戰後巴黎和會處置山東權益的不公則直接導致了五四運動的爆發,這一懸案最終在華盛頓會議上得到解決。富有意味的地方在於,山東權益的收回,很大程度上取決於中國勞工(其中絕大部分是山東勞工)的貢獻,因此說來,勞工超越了一般意義上移民或者勞動力商品的維度,具有重大的民族貢獻和國際貢獻,他們不是戰士,卻具有比戰士更積極的和平意義,所謂“勞工神聖”(蔡元培語)就是在這樣的背景下提出來的。

“在國際層面上,近年來一戰中國勞工的問題越來越受到重視,並成為一個國際性研究熱點。法國、比利時、英國等地陸續建立起一戰中國勞工紀念設施,在2018年一戰勝利100周年英法等國的公祭活動中,對中國勞工的紀念也成為重要的內容。”楊位儉說,遺憾的是,對於大多數普通民眾甚至很多知識精英來說,有關一戰中國勞工的價值和記憶仍然是一段空白,我們今天要理直氣壯地講一講中國勞工故事。而且,在歐洲戰場上,西方人通過勞工也重新認識了中國人,他們不再是拖著辮子的東亞病夫,而是健康、快樂的中國人,這具有重要的文明史意義。研究中國與一戰的關係史,不應該僅僅關注巨集觀的外交、政治和戰爭本身,而且還需要深入的思想、文化理解,將目光轉向那些活生生的勞工的面孔,通過更豐富的人文維度,講好一戰中國勞工的歷史故事。

齊魯晚報·齊魯壹點記者 師文靜

說明:本文部分資料參考“一戰華工史料圖片展”,孫乾《華工記》,徐國琦《中國與大戰:尋求新的國家認同與國際化》《為文明出征:第一次世界大戰期間西線戰場華工的故事》《一戰中的華工》,陳三井《華工與歐戰》。本版圖片均由山東華僑會館提供。

(壹點號 人文齊魯)

齊魯壹點客戶端版權稿件,未經許可不得擅自轉載,違者將依法追究法律責任。