早年初學篆刻,在學到篆法部分時,被告知,如果不知道哪個字如何寫,如何改變篆法,適應不同的印面太空,查吳昌碩的印譜可以了,大部分我們用到的字,都可以在吳昌碩的印章裡找到,並且通過他的篆法找到適應自己印面太空的解決方法,簡言之:吳昌碩篆刻幾乎用到了我們現在所使用的大部分漢字,簡直可以當作篆刻字典使用,即便不能查到對應的字形,也足可受到他的啟發。作為一代大師,吳昌碩的篆刻有其強烈的感召力和其印壇的特殊地位,深刻地影響了100多年來的幾代人,比如現代藝術大師齊白石,就曾作詩:“青藤雪個遠凡胎,老缶暮年別有才。我欲九原為走狗,三家門下轉輪來。”吳昌碩是首任西泠印社社長,西泠印社現在顯然是中國篆刻排名第一的藝術團體,吳昌碩中國篆刻界的影響也由此至今不衰。

(吳昌碩與西泠印社社員的合影)

現在想來,吳昌碩的篆法及章法貢獻能到這個程度,一方面取決於他一生從10多歲即開始學習印章,“自少至老,與印不一日離”(吳昌碩《西泠印社記》,而到69歲移居上海之後更是專心於藝術創作,於創作更是每日不停,一生出版印譜十多種,他足夠勤奮;另外,吳昌碩1927年在上海病逝時已84歲,他的篆刻創作整整有70多年的時光,積累下來的篆刻作品足夠多(如果他跟趙之謙一樣既不多刻又不長壽,我們就沒有辦法當作字典來查了,因為用字太少了),健康長壽是吳昌碩能給我們當“字典”的又一原因。

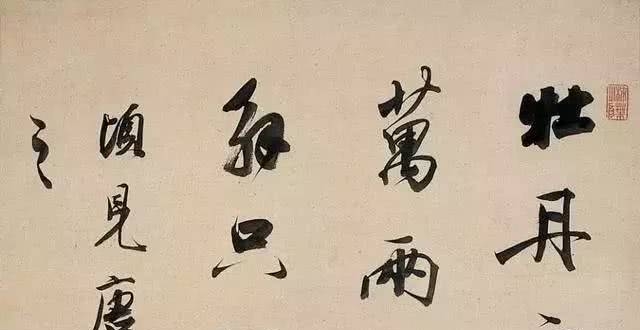

(吳昌碩作《西泠印社記》)

1、個人簡介

吳昌碩(1844-1927),初名俊,又名俊卿;字蒼石、昌碩等,亦署倉石、昌石、倉碩,約69歲定居上海後以昌碩字行。他的別號很多,常見的有苦鐵、老缶、缶道人、大聾等。吳昌碩世屬書香門第,祖父是安吉古桃書院院長,父親是鹹豐朝舉人善書法、擅刻印,伯父亦是舉人出身。吳昌碩於清道光二十四年農歷八月初一出生於浙江安吉鄣吳村,自幼即受到家風熏陶,專心習字讀書,10歲左右,吳昌碩被送至離家五六裡遠的鄰村私塾念書,吳昌碩大概就在這個時候開始刻印的。

(吳昌碩)

當時的中國,正是晚清,外有帝國主義列強侵略,內有反清的太平天國運動,內憂外患的大環境之下,人民生活在水深火熱之中,大概1860年,17歲的吳昌碩因太平天國戰事,不得不隨父親逃亡出外謀生,戰亂中父子又被衝散,家中弟妹先後因饑餓而死,結發妻子章氏也因貧病交加病歿。此後,吳昌碩開始“浪跡四出,以刻金石治生”(《西泠藝報》第101期。可見此時他已經可以憑篆刻謀生了),孤身奮鬥的吳昌碩經歷了各種痛苦。他在《別蕪園》詩中回憶“在昔惟烽火,鄉閭一焦土。亡者四千人,生存二十五。骨肉剩零星,流離我心苦。”這段人生經歷鑄就了吳昌碩堅韌不拔、奔放不羈的精神氣質。

(吳昌碩的三方一月安東令)

大約21歲,吳昌碩歸鄉,與父親相依為命,次年中秀才,隨父及養母至安吉縣城內搭房重建家園,自名“篆雲樓”,給自己讀書的屋子命名“樸巢”(就是後來那方浙派風格較重的“樸巢”印的來歷)。約23歲時,開始拜施旭臣為師研習詩文和書法,兼修篆刻、金石之學。三年後,26歲的吳昌碩又拜清末經學大師俞樾為師學習辭章和金石訓詁。吳昌碩在此時打下詩文、書法、篆刻等方面的堅實基礎。此後,吳昌碩又遊學湖州、嘉興、蘇州、上海等地,以賣字畫、刻印養家糊口,也曾寄居大戶人家打雜工,還在揚州做過“輔貳”小吏,還做過一個月的“安東縣令”(這是他幾方“一月安東令”印的來歷。)此外又做過金石大家吳大瀓的幕僚。人生滋味,吳昌碩幾乎嘗遍。

(民國初年藝人們的潤格水準)

大約69歲,吳昌碩終因藝名遠揚,潤格提升(見上圖,圖片源於陳慰祖《中國璽印篆刻通史》),收入大增,他在上海購房居住安定了下來。直到1927年病逝,享年84歲。

(吳昌碩的畫)

吳昌碩的一生,以詩、書、畫、印“四絕”蜚聲藝壇,名震海內外,他先學印,再學詩,書,後學畫,最後將此四者融會貫通,創造性地繼承了中國民族展藝術的優秀傳統 ,並獨立發揮他自己的個性與特長,從而在書、畫、印方面形成了鮮明的個人風格。

二、印學貢獻

吳昌碩是篆刻界的真正的雜取百家的大家,他在27歲時集成的印譜《樸巢印存》中已可見既有摹漢之作,又有仿浙派的作品,也有學明代何震的作品的,還受《飛鴻堂印譜》的影響的作品,約在30歲至42歲之間,又集成印譜好幾部,《蒼石齋篆印》(時31歲),《齊雲館印譜》(時33歲),《篆雲軒印存》(時36歲),《鐵函山館印存》(時38歲)《削觚廬印存》(時40歲),這一段時間的作品中已有重點,對浙派丁敬、趙之琛、錢松的印風較為崇尚,另外對趙之謙、徐三庚也有學習,後在蘇州吳雲家幫拓《古銅印存》、鍾鼎彝器圖等,親眼見封泥、磚瓦、漢碑額篆、鏡銘等金石文字,後又識金石家楊峴,受古陶文、古璽、漢晉磚文、碑額篆文字的影響。四十幾歲至54歲是吳昌碩的篆刻蛻變期,期間他在字法上將漢印、古璽與流派印相結合,刀法上開始衝切摻合,單、雙刀並用,章法上開始採用印文粘邊,界格等手法,約54歲後,吳昌碩篆刻趨於成熟,漸至“人印俱老”境界,又加上適當的製作方法,終於鎔鑄成其渾厚與靈動統一、豪放與精巧相生的印風,甚至對於邊款也有其獨特的創造(比如“明月前身”、“虛素”的邊款)。匯總一下,他對印學的貢獻大致有以下幾條:

(吳昌碩明月前身印及其邊款)

1、打通字法的“印外求印”。吳昌碩對於篆刻的總體理論歸結於字體之純一,配置之疏密,朱白之分布,方圓之互異(《耦花庵印譜》序言)。這說的是字法、篆法、章法三方面的問題,篆刻二字,他更重視篆,這跟我們平常說的“篆七刻三”是一致的。吳昌碩將漢印文繆篆文字,古璽戰國文字,流派印中大量的朱文印的小篆文字,幾相結合,在吳昌碩篆刻裡,均能夠得心應手地將這些文字體系中的文字集中融匯於同一印面,總將其氣息調和於同一印風之下,這是前無古人的,吳昌碩甚至越過趙之謙,將封泥、磚瓦、陶文、泉布、碑版、權詔、鏡銘文字均融匯入印。印外求印,在趙之謙之後,吳昌碩與黃牧甫共同達到了巔峰。

2、打通刀法。吳昌碩曾經說過自己刻印不講刀法(我隻曉得用勁刻,種種刀法方式,沒有的。)在吳昌碩這裡,只要能達成印面效果,在對字法、篆法、章法精熟理解之後,已經完全不拘泥於何種刀法、衝、切可以互見,單、雙刀可以並用,篆刻史上種種刀法,在吳昌碩這裡,被換成一句話:用勁刻。當然,這個用勁刻的前提是書法純熟、字法純熟、以及終極的刀法純熟。我們知道,甚至,他拿一個普通的鐵釘都可以刻印。

(用鐵釘製印的吳昌碩)

3、將“做印法”引入創作。歷史上的篆刻家,大多對篆刻三要素之外的“製作法”即“做印”頗有爭議,從甘暘、楊士修到趙之謙,乃至稍晚於吳昌碩的黃牧甫都認為故做破碎是不對的,但是在吳昌碩這裡,他堅持運用效果製作法來完善他的印章創作,而且達到了後人公認的理想效果。這種堅持和魄力是和他的個人經歷不可分割的,沒有那樣的人生經歷,吳昌碩就不會在自己的探索方向,並最終取得極大成功,吳昌碩印風的出現,是幾代篆刻人努力之下的篆刻藝術本身發展的必然與有過這樣的人生經歷的吳昌碩共同促成的,只可有一。

(石鼓局部)

4、石鼓文精神下的“印從書出”。鄧石如之後,“印從書出”已經成為印人創造自我風格的最重要的突破口,而吳昌碩選擇了石鼓文,吳昌碩一生好《石鼓文》,他精收宋明拓本《石鼓文》多本,反覆研臨比較,他“余學篆好臨《石鼓》,數十載從事於此,一日有一日之境界。”這也體現出他的審美傾向,這種審美傾向最終形成了蒼古樸茂的篆刻藝術風格:既見《石鼓》之雄遒,又得封泥之蒼茫,極飽滿而又極空靈。

三、篆刻作品:

(甲申十月園丁再生)

(且飲墨瀋一升)

(富岡百煉)

(臣樾之印)

(鶴廬)

(吳俊之印)

(竹趣園丁)

(雙梧桐館)

(破荷亭)

(春蚓秋蛇)

(無須老人)

(傳樸堂)

(書徵氏)

(鮮鮮霜中菊)

(人生隻合駐湖州)

(虛素)

(雷浚)

(染於蒼)

(缶廬)

(回頭是岸)

(須曼)

(馮文蔚印)

(葛昌楹印)

(千尋竹齋)

(庸齋)

(同治童生鹹豐秀才)

光緒三十年,就是1904年,葉品三,丁輔之,吳石潛,王福廠等聚於杭州西湖孤山人倚樓,研究篆刻藝術,發起創立一個研究金石篆刻的團體,定名為“西泠印社”,邀請吳昌碩參與其事,吳昌碩大力支持並力促其事。約十年之後,經過購地買山,修造亭堂,修啟立約,招攬同志,於民國2年,就是1913年重陽節,印社正式成立,確定“保存金石,研究印學”為印社宗旨,大家公推吳昌碩為印社首任社長,足見吳昌碩對當世的影響,如果再看現在國內印學發展,當知吳昌碩的重要意義。1989年,我在給朋友的信中曾經這樣寫過吳昌碩:“吳昌碩是近現代最著名的寫意派篆刻大師,領悟吳昌碩一人,足以領悟篆刻世界。”多年過去,我依然堅持這樣認為,當然,這基於吳昌碩極具魅力的個人品質。

(【印人傳】之33,部分圖片源自網絡)