這兩天,不少人的朋友圈都被一篇題為《這塊螢幕可能改變命運》的報導刷了屏。

根據該報導,成都七中開設網絡直播班16年來,為248所中國貧困地區高中、7.2萬名學生提供遠端同步學習服務,使得88人考上清北,不少人因之“改變命運”。在社交平台的“圍攻”下,各路網友也紛紛給出觀感,感動的、認同的、質疑的、反對的……

對於在雲南追蹤“教育”已久的島妹來說,相對於平行直播運營本身,教育公平話題再成“網紅”、廣戳痛點,才更引人深思。與此前的“寒門難出貴子”一樣,點擊量激增所傳遞的,其實是社會對資源分配不公的焦慮與不安。

每個生命都有向上生長的本能,而向上的通道是否一經給出便如此順利?對此作何判斷,往往投射著關注者自身的情感與經驗反應。

螢幕

原文中提到的祿勸彝族苗族自治縣,隸屬雲南省會昆明,是個國家級貧困縣,農村常住居民年均可支配收入僅五千多元。從昆明出發,去到祿勸最遠的村寨,單程耗時就要5小時,而在交通發達的城市空間中,5個小時已足夠往返臨近城市,還能不緊不慢地約朋友吃上一頓飯。

島妹到雲南工作幾年,最深刻的一個感受就是當地對教育的重視,越是貧窮的地方越不惜於下“教育血本”。

比如祿勸縣的年財政收入為6.1億元,但縣裡、市裡都注資教育,使得全縣教育支出反超財政總收入3.5億元。而在與祿勸相似的一些貧困地區,踏入當地,人們能看到的最好的建築,一般也都是學校校舍。

但與發達地區相比,縱然斥巨資在硬體設施上拚命追趕,在師資、教育資源等軟體方面,鴻溝依然難以逾越。如此趨勢下,很多貧困地區的一線教育工作者,對運用互聯網技術來“徹底”提高教學品質,也就抱有強烈渴望。

這次一朝廣為天下知的影片直播,在此番背景中便成“有魔力的螢幕”。從傳統教學模式中進行突破,轉化到網絡教學,這樣的創新,既是教育突圍的機遇,也不免於以學生作試驗對象的風險。

學生時代所經受的教育在某種程度上是不可回溯的。對於選擇了平行直播這條路的學校、家長、學生來說,“轉身”之壓力不言自明——一旦嘗試失敗,可能也是另一種意義上的“改變命運”。

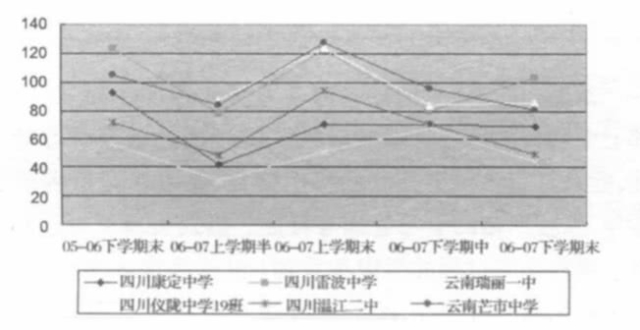

以祿勸為例,十多年嘗試蹚出了一條新路子,一個40多萬人的人口大縣,達標一本的學生數量從過去的20多人增至150多人。這無疑為當地帶來了希望,原文中形容為“光”並不為過。

但除了在直播教育中獲益最深的“資優生”,也有媒體同行走訪曝出了“雖然努力,卻依然跟不上直播”、“如果有機會再來一次,不確定自己是否還會選擇網絡班”的另一批探路者。

教育的邏輯與其機制之複雜,並非一塊螢幕即能覆蓋。

攀爬

一條路子是否能夠累積經驗並廣泛推廣既需時間來驗證,也離不開高校對貧困地區教育招生政策的傾斜、無數基層教育工作者的探索、學生自身不斷奮發的堅持等更為根本層面的“助攻”。

《這塊螢幕可能改變命運》中有一處淚點式表述:“那種感覺就像,往井下打了光,丟下繩子,井裡的人看到了天空,才會拚命向上爬。”有網友評論其“不失為一個很好的電影素材”。

作為個案的“特別與勵志”往往引人情感共鳴,但這種“特別”在更大社會幅面的普遍應用依然路途遙遠。“這是一套好的工具,卻不是一套能夠來之即用的工具”,祿勸一中的負責人這樣形容。

儘管這些年在控輟保學、提升教育軟、硬體方面,無論政府投入還是群眾意識都有了較大改觀,但很多偏遠地區整體的教育環境依然難稱“高地”。

與成都七中做對比的話,祿勸一中已經可說是貧困地區教育資源稀缺的典型代表。但要知道在整個雲南,很多山區學校配備上電子設備,也不過才四五年時間,技術水準能進展至以平行直播來助益教育改善,則還要往後推算更多時間。很多縣、區的民眾平均受教育程度,僅僅才到小學。

硬體、軟體、運維、教育資源……看上去只是很簡單的幾個短語,對當地來說卻意味著大量資金投入;而對於很多財政本來即相當困難的地方政府,大力投入後的捉襟見肘也可想而知。

島妹在某地採訪時,當地的教育主管部門負責人就直言,在教育上,“什麽都缺”——缺設備,電子設備的更新迭代過快,當地很難跟上;缺優質的教育資源,資源越是優質,成本越是昂貴;缺好老師,即使購買到了優質資源,能夠有效利用教育資源進行輔助的老師也少之又少……

在很多貧困地區,配齊英語老師已經算是達標,美術、音樂等科目老師常常是兼任,甚至沒有。農村孩子要從小學一路走到高中,本就需要闖過很多難關;尚有大量留守兒童,本身面臨著家庭關愛的缺失,在學業上更難精進,於初中畢業後放棄求學之路,也成為了他們中常見的選擇。

落地

如果說這次“一塊螢幕”的“刷屏”還有其他功效,那就是作為鏡像,既提供了一條可能的流動通路,也使得貧困地區教育資源匱乏現狀、教育資源均衡化的必要性再度為世人所見。

在一些島妹曾走訪過的地區,有些父母知道自己吃了沒文化的虧,想讓孩子上學學習文化;但也有更為誇張的時刻——很多常年被現代社會隔絕的村民,對文化、對現代生活缺乏基本的概念,更難談向往。

貧困,是談論這些地區教育時繞不過的話題。“扶貧先扶志”和“扶貧先扶智”的提法亦不鮮見。“志”和“智”其實存在一些內在的邏輯關係,“志”代表著方向,而“智”更代表著知道方向在哪裡。

一個一線教育工作者曾說,“你們肯定更情願報導,小孩想讀書但因家庭因素讀不上,最後很勵志地堅持下來的故事;而不是一個父母想讓孩子讀書,孩子哭著鬧著、寧肯自殺也不去讀的故事”。

比起更多的名頭、指標,教育的不斷投入應該提供給貧困地區的,是更多的可能性,生活有所改變的可能性。

毫無疑問,技術手段的革新在一定程度上帶來了這種新的可能與希望。但也應該注意,資訊化作為輔助手段還不足以完全補好缺口,考上大學也並不就意味著改變命運。在雲南當地,因學致貧的貧困戶並不是少數,很多學生大學畢業出來後,可能還面臨著高額負債卻難以順利就業的艱難處境。

“直播螢幕”的故事提醒我們,實現教育通路,不能僅是看起來“很美”,還有更多“硬骨頭”要啃。比如打破教育城鄉分割格局,推進教師資源配置的均衡化;比如加大農村基礎教育投入,讓教育資源流向“窪地”;比如加大幫困力度,保障弱勢群體學生的受教育權利……在雲南,這些年除了網絡教學模式的相關推廣,改變當地教育環境的努力還體現在大量技術性專業學校的改善上,不斷提升學生就業能力,為其注入現代生活的文化理念。

一塊螢幕的光的確很難射穿厚厚的“貧困之幕”,但也正是這塊小小的螢幕,讓我們看到了貧困地區孩子們對命運的抗爭。要讓這塊螢幕的光能更亮,照得更遠,照亮更多孩子的未來,還需要政府、社會包括你我更多的關注和配套資源的投入。

雖然往井下打光,丟下繩子,未必所有的人都願意爬上來,但終究有人會因為看到了天空,就會拚命往上爬。

因為,有了光,就有了希望。

文/李茂穎

編輯/點蒼居士