來源|中國中醫藥報

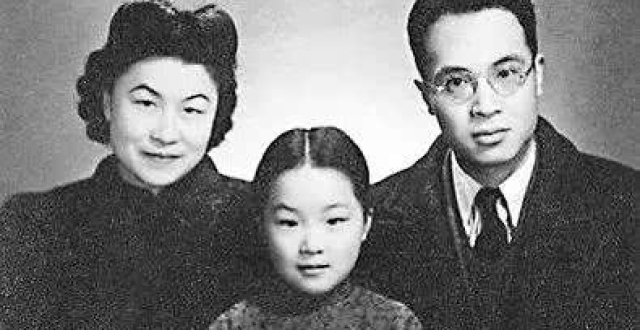

美籍華人貝聿銘是享譽世界的建築大師,代表作品有香港中銀大廈、北京香山飯店、日本美秀美術館、蘇州博物館、盧浮宮金字塔等,被譽為“現代建築的最後大師”。

生於1917年的他,雖百歲有余卻依然精神矍鑠、容光煥發。生活中的貝聿銘之所以能夠健康長壽,究其原因主要是源於其擁有豁達開朗、樂觀向上的好心性。

壹

為人處世向錢學

生活中,往往有怎樣的立場和原則,就會有怎樣的心態。貝聿銘向來奉行一套獨特的為人處世準則。

一次,貝聿銘在清華大學作演講時,向在座的清華大學莘莘學子提出如下感悟:“大千世界紛繁複雜,為人處世其實很簡單,我的建議只有一條,那就是向錢學習!”

並進一步解釋道:“中國古代的銅錢外圓內方,其中蘊涵著深刻的為人處世哲理。人生在世,面對打擊磨礪,至剛則易折,必須靈活應對,這是外圓的處世技巧。

但做人必須有堅守的準則,任外界環境變幻,信念、尊嚴、骨氣這些底線永遠不能丟,這是內方的做人之本。纏樹的藤長得再高,可一輩子抬不起頭來,因為缺少硬骨,風一吹就彎了腰,只能永遠讓人看不起。

激流中的巨石在水的作用下棱角全無,但內心卻堅實巋然,為人處世亦應如此。古語‘智欲圓行欲方’說的就是這個道理。”

貳

恩愛如筷永相隨

在家庭生活和個人情感方面,貝聿銘和夫人盧愛玲從一見鍾情、喜結良緣,到相濡以沫、白頭偕老,一起度過了近一個世紀的美好時光。

生活上彼此體貼照顧,工作上相互支持鼓勵,如此幸福美滿、恩愛有加的愛情故事也堪稱一段佳話。因此,貝聿銘夫婦也曾被歐洲媒體評為“最令人羨慕的世界十大名人神仙眷侶”。

談到愛情保鮮之術時,貝聿銘也有一套與眾不同的觀點:“從戀愛到婚姻,是一個從雅到俗、從精神到肉體、從量變到質變的漸進過程,戀愛時是心心相印,結婚後則是骨肉相連,婚姻越長久,骨肉分離無法生存的感覺就會越深刻。

戀愛時是一見鍾情,這個‘情’是激情;結婚後則是日久生情,這個‘情’是親情,二者有著本質的區別。幾十年的婚姻光靠激情肯定不行,當激情消退後,只有親情才能牢牢維系。夫妻過日子就要像中國的筷子一樣,一是要惺惺相惜,誰也離不開誰;二是能同甘共苦,什麽酸甜苦辣都能在一起嘗,這樣的婚姻才能天長地久。”

叁

寄情山水養心性

“離家三裡遠,別是一鄉風。”早在少年時代,貝聿銘就對遊山玩水 表現出濃厚的興趣。人到中年,雖然工作十分繁忙,但他依然不忘自己的興趣和愛好,經常給自己一個忙裡偷閑的理由,一個人出門到四處走走看看。

只不過和大多數人不同的是,他所追求的目標,並不全是那些名山大川之類的名勝和景觀,而是由著自己的興致,隨性所至。置身於廣闊無邊的大自然,只要能避開城市的禁錮和人間的喧囂,呼吸到新鮮的空氣、欣賞到別樣的風光,就算是一座無名的小山,一個偏僻的村莊,都完全有可能成為他欣然前往的理想去處。

老年之際,貝聿銘還是不忘經常外出旅遊,投身群山碧野的懷抱,與大自然進行一次次親密的接觸。沐浴著明媚的陽光,聞嗅著泥土的氣息,讓心靈回歸本真,盡享生命的無限樂趣。

這時,生活中的煩惱、工作上的壓力頓時煙消雲散,統統化為烏有。如此習慣,長此以往,在修身養性的同時,自然就會增強體質,有益健康。

肆

工作思考人不老

每當有粉絲問及養生秘訣時,貝聿銘總會提到一點,那就是“工作可以不讓人老”,並笑稱:“我就是個勞碌命。”

貝聿銘一生癡情和專注於自己摯愛的建築設計事業,創作出無數堪稱完美的經典之作。耄耋之際,他從美國回歸故裡,創作出收山之作——蘇州博物館新館。那段時間裡,他每天埋頭工作,有時甚至一直忙碌至凌晨。

百歲之後,聽新聞、讀報紙、看雜誌,仍然是貝聿銘每天必做之事。畢生熱愛學習、勤於思考的他,時刻敏感地關注著建築行業的新動向,確保思想和學識方面能夠與時俱進。而這也成為其永葆創作靈感和藝術活力的重要原因之一。

英國學者培根曾經指出:“停止學習之日,即是開始衰老之時。” 由此看來,經常工作用腦,對我們的身心健康的確有重要的作用。對老年人來說,更是如此。經常學習思考,既能活躍大腦皮層,也能促進腦細胞新陳代謝,從而實現思維敏捷、延年益壽的願望。

伍

讀書賞樂好興致

喜歡讀書是貝聿銘從小就有的一大嗜好。小時候,他常常躺在被子裡看書,每每被故事情節所吸引,一看就是大半夜。廣泛的涉獵和閱讀不僅讓貝聿銘培養起獨特的審美取向,也打下了堅實的文化基礎。

藝術從來都是相通的,他之所以能成為一流的設計大師,在一定程度上也得益於博覽群書。有鑒於此,成名之後的貝聿銘經常告誡年輕的設計師們要多讀書、多學習,注意從不同的層面提高和充實自己,這樣才能在藝術之路上越走越寬廣。

除了閱讀之外,貝聿銘還有一個愛好,就是聽古典音樂。小時候,因為母親吹竹笛,讓他對民樂有了初步了解,也從此喜歡上了音樂。後來,貝聿銘又開始迷戀西洋樂,第一次聽貝多芬的作品,他就被深深地打動和感染。從此便經常出入唱片店,到處搜羅古典音樂作品。

後來,他又養成了不同場合聽不同音樂的習慣。他認為,肖邦的作品更適合工作場合聽。而瓦格納、馬勒等人的作品,則又宜於消遣和娛樂時欣賞。