書法是中華民族獨有的藝術,具有獨特的藝術魅力。它不僅以變化多姿的線條形態給人以視覺美感,更重要的是,它具有表現人們精神世界,寄托思想感情,體現審美情趣的功能。

印度佛教文化的傳人,在形式上給中國繪畫帶來了新意,但不可能給中國書法帶來新的技法。但佛教文化的傳人,卻在客觀上促進了中國書法藝術的發展。因為書法可以抄寫經文,記載佛經,以傳播後世。魏晉南北朝是佛教繁盛時期,大規模的佛經抄寫、造像題記、碑刻銘文,成為佛門僧人的首要工作。在書寫佛法經文的過程中,書法得到了很大發展。佛教傳人初期,書法主要用於抄寫經文,發揮的是其實用功能。到了隋唐時期,書法已成為藝術的一個門類,受到整個社會的重視。唐代書法出現了重情感、重心性的特徵。這一特徵,除了來自藝術自身發展變化的因素外,禪宗的盛行,禪宗心性論、禪境等思想浸染,是推動中國書法藝術步入成熟期的重要動力。

在中國書法史上,佛門書家不在少數。據陶宗儀《書史會要》記載,到元代止,輯人佛門書家的有59人。實際上稱得上書家的僧人,遠不止這些。若把善抄經文、碑石等書僧也計算在內,數量之多令人驚訝不已。還有許多書畫兼能的禪僧,如宋代的法常、清初的石濤和八大山人等,人們習慣上把他們看成畫家,實際上他們的書法藝術很具特色,只因他們在繪畫成就更高,使畫藝淹沒了書藝。北宋以來,社會上的文人士大夫雖未必遁入佛門,但在精神上受禪宗影響極大,宋代的蘇軾、黃山谷,明代的董其昌、徐渭,清代以鄭板橋為首的"揚州八怪"等,他們的書畫意味,與佛學禪宗有著割不斷的血脈聯繫。這是中國藝術史上特有的文化現象。

佛門書家在中國書法藝術史上,具有舉足輕重的地位,智永、懷仁、懷素、亞棲、高閑、貫休、夢龜、文楚、弘一等佛門書僧,為我國的書法藝術作出了重要貢獻。這裡僅介紹智永、懷素、弘一三位具有代表性的著名佛門書家。

一、智永與《真草千字文》

智永,名法極,山陰(今浙江紹興)人。生活於南朝梁、陳和隋年問,具體生卒年代不詳。他俗姓王,是書聖王羲之的七世孫、羲之第五子徽之的後代。

智永少時與其兄惠欣一起出家。會稽嘉祥寺是他們最初拜師學佛的地方。嘉祥寺是王羲之舊居改成的寺院,當時"舍家為寺"是一種社會時尚,以表達對佛教的虔誠。梁武帝蕭衍(公元464-549年)得知智永兄弟崇尚佛教的行為,從他們名字中各取一字,給寺院取名為"永欣"。

智永在永欣寺參禪學佛,通《般若》、《法華》諸經,好禪寂,人稱永禪師。除此之外,他刻苦學書,在寺院旁的閣樓裡臨仿名帖,發誓"書藝不成,決不下樓"。據說寫禿的毛筆頭堆積了五大筐。經過數十年的刻苦勤奮,終成書藝名家。

智永高超的書法藝術,除了自己的刻苦勤奮之外,與他的家學淵源有很大關係。王羲之一家多擅書法,七子王獻之草、隸皆佳,王羲之為他寫了一篇《樂毅論》,供他學習。智永曾多次有幸欣賞過《樂毅論》,從中學得精妙筆法。獻之的《洛神賦》、《中秋帖》等。傳世墨跡,也都給智永提供了學習的範本。羊欣(公元307-442年)是王獻之的外甥,受王獻之啟迪,成為著名的書畫家。羊欣將書藝傳授給王僧虔。王僧虔(公元426-485年)是王羲之從兄王洽的四世孫,他是王氏家族中又一個書法家。《齊書·本傳》上載,南朝宋文帝偶見王僧虔書寫的扇面,十分讚賞,認為書藝超過王獻之。王僧虔的"必使心忘於筆,手忘於書,心手達情,書不忘想"的書學思想,對智永有著強烈的觸動和影響。南齊宗室蕭子雲是王僧虔的傳人,為當時書名遠播的著名書法家。蕭子雲

被稱為"天下第一行書"的《蘭亭序》,是王羲之與朋友遨遊會稽山後,趁興寫下的序文。這是王羲之的傳家珍藏。正篇序文共二十八行,324個字,相傳書聖王羲之當時縱情揮灑,寫下這似有神助一般的文字。待酒醒之後,重寫了數十篇,都無法趕上初寫的這篇潤暢俊美。王羲之本人特別珍愛這卷墨跡,因此《蘭亭序》始終由王氏子孫保存,歷經七代,一直完好無損。《蘭亭序》傳至智永手中之後,智永一直精心收藏,整日把玩,用心摹寫,收益匪淺。臨終時,將《蘭亭序》交付大弟子辨才和尚,企望在佛寺裡得以保存。但終被酷愛王羲之墨跡的唐太宗得知,設法將《蘭亭序》騙到手,令拓書人摹寫數本。太宗駕崩時,將《蘭亭序》真跡作為隨葬品埋人地下。

智永在書學上的貢獻主要有三個方面:

其一、發明"永字八法",即以"永"字的八個筆劃作為典範,歸納書法點畫用筆的一種方法。關於"八法"的起源,有人認為是蔡邕、王羲之首創。但即使是王羲之首創,它的廣泛傳播也是與智永的努力分不開的。沒有智永,"永"字八法很可能失傳。智永為"永"字八法的流傳和發揚,付出了巨大的勞動。

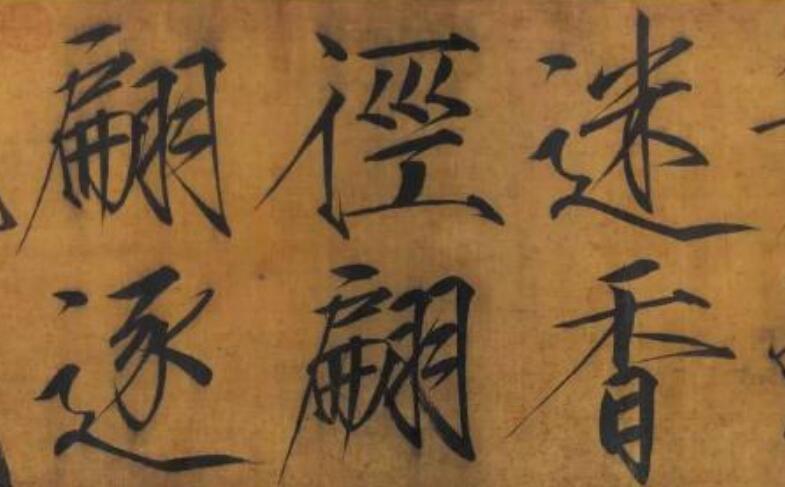

其二、臨集《千字文》,開後代書法家寫《千字文》之風氣。《真草千字文》(圖十六),是由一千余字編集成四言文章,便於初學者誦讀、識字。這類文章古代即有,但智永所寫的千字文影響最大。從傳為智永親筆的日本墨跡本真、草《千字文》看,草書與真書分列兩行,草書在右,楷書在左。楷書用以釋讀草書。這種以楷書對釋草書的方式,是智永首創。既便利釋讀草書,又能使人同時欣賞·到他的兩種字體。後來元代大書法家趙孟頰,正是在此基礎上發展為六體《千字文》。

智永的《真草千字文》,完全師承了王羲之的草字法規。王羲之的方折之筆,以及王獻之的長形字態和點捺俊美的逸筆,都在智永的《真草千字文》中得到了繼承和發展。特別是他的楷法,是以草字的筆調來寫楷書,和寫草書一樣,喜歡在每一個字內,加上一二重筆,使字態更為生動活潑,略似"行楷"。唐宋以來的書法大家,十分喜愛智永的《真草千字文》,尤其是書僧懷素、高閑、貫休、夢龜、文楚等人,都以智永的筆法為楷模。北宋著名書法家米芾,稱讚智永《真草千字文》日:"秀潤園勁,八面具備。"所謂"八面具備",是說智永運筆相當靈活,八面有勢,寫出的字能體現出八面力到的態勢。蘇軾認為,"永禪師書,骨氣深穩,體兼眾妙,精能之至,反造疏淡。"明代董其昌在《畫禪室隨筆》中也說智永"每用筆必曲折其筆,宛轉四向,沉著收束。"清何紹基《東洲草堂金石跋》雲:"智師《千文》,筆筆從空中落,從空中住,雖屋漏痕,猶不足以喻之。"

智永的書藝得到世人普遍好評,在於他繼承二王筆法,又有所發展。拿王羲之《蘭亭序》與他的《真草千字文》相比較,可以看出,智永楷書筆法具有《蘭亭序》的意趣和動勢,特別是用鋒的變化。但仔細欣賞可以發現,他的楷書與二王父子的書法還是有區別的。如清代何紹基所說:"二王楷書,具帶八分體勢",而智永楷書則"此視之覺漸遠於古"。這"遠於古"的意思,其實是智永把當時楷書中遺留的古拙之意,即隸意,已全部掃除了。尤其結體的處理,別具匠心,因勢利導地使上下結構偏長,讓左右結構偏寬,並有一定的穿插錯落,打破了平緩的格局,從而取得了生動的藝術效果,加上他的用筆呼應緊密,筆勢相連,牽絲脈絡,清晰可見,頗具天真爛漫之趣,形成了"帖學"流美的風格。

智永在永欣寺閣樓學書三十年,曾寫《真草千字文》八百餘 本,向浙東各寺各贈送一本。智永認為,學書之人只要有這樣一千個字刻骨銘心,就可心手相應,臻於妙境。智永的《真草千字文》在當時已廣為流傳,對後世書家產生了重要影響。

其三,智永的書法理論著作《心成頌》,是對書學的又一貢獻。這部著作沒能保存下來,而智永的弟子智果的同名著作流傳至今。智果也是當時有名的書家。有人認為,傳為智果所作的《心成頌》,很可能就是智永的作品。《心成頌》篇幅不大,但內容相當豐富,包括書寫的姿勢、字體結構和布局等,是從原則上微觀地為學書者指明途徑。

智永的書法傳人眾多,除佛門弟子外,唐初著名書法家虞世南也曾從他學書,得其真傳。虞世南後來成為唐太宗的書法老師。盛唐書名赫赫的張旭,也是智永的後學,可見智永書法藝術影響之大。

智永書藝的精熟,與他天資高且勤奮,又有家學淵源有直接關係。同時,我們也應看到,他書藝上的成就,也是由時代造成的。隋唐之際,整個社會對書法都十分重視。帝王、文人雅士、僧人道士都熱衷書法。唐代開設各類學校學書法,並把書法作為取士的標準之一。這種種舉措,必然促使書法在藝術上的不斷提高。禪門書家層出不窮,正是當時時代的產物。僧人一方面為弘揚佛法,抄寫經書而學習書法;另一方面,有一手絕妙的王體書藝的僧人,可獲得王公貴族和士大夫的重視,能夠輕易地在士大夫中找到知音和追隨者。

佛教禪宗的盛行,也為隋唐書法藝術增添了新的色調。禪宗精神對於人稱"永禪師"的智永,自不必說,深得智永禪書精髓的虞世南,對禪宗的"性白天然",對書道的"源於心悟"深有體會。他認為書道玄妙,必須依賴於自然的神遇,而不能憑借外在的追求。若想獲得書法的奧秘,只能是自性一悟的結果,而非憑借摹仿獲得。"妙非毫端之妙,必在澄心運思至微妙之間,神應思徹。"(《筆髓論·契妙》)這是一種只可意會不能言傳的感受。

《宣和書譜》上記載,唐代書僧文楚,學智永《真草千字文》,在觀者看來,落筆輕清,無一點俗氣,飄飄然猶如飛雲輝映素月,一見就令人有超凡脫俗般的遐想,具有洗淨人心的巨大功效。由此可見,真於性情而又脫俗超逸的禪宗意境,為書法走向具有獨立審美意義的表情藝術,起了推波助瀾的作用。智永禪師及其傳人的書法藝術,其超人的魅力和神采,也正在於此。

二、懷素與《自敘帖》

懷素,字藏真,俗姓錢,自幼出家為僧,世稱沙門懷素、釋懷素或素師。長沙(今屬湖南省)人。後移居京兆。其生年歷來有不同說法,一般認為其草書《千字文》自題,較為可信,即生於唐玄宗開元二十五年(公元737年)。卒年不可確考,但據記載,貞元十五年(公元799年)懷素六十三歲時,尚存活於世。

懷素父親錢起,是唐代大歷年間的著名詩人,有"才子"之美稱,曾任翰林學士,官至考功郎中。錢起對懷素頗具厚望,有詩送懷素:"釋子吾家寶,神清慧有余。能翻梵王字,妙盡伯英書。"懷素出家後,依附於伯祖惠融禪師。惠融是禪門書家,一手歐體字可與真跡比美。人稱惠融"大錢師",稱懷素為"小錢師"。懷素表兄鄔彤,也是唐代頗有名氣的書法家,擅長草書和行書,是草聖張旭的弟子。他常把從張旭那裡學來的筆法,傳授給懷素。在這樣一個文化氣氛濃厚的環境中,懷素自幼對書法產生了濃厚的興趣。

懷素學書十分刻苦用功。相傳早年苦於無錢買紙,將一個木製托盤和一塊方形木板,用油漆刷過後,用來練字,寫到後來,木板和托盤都被寫穿了底。寫禿了的筆頭,堆成了小山。後來,他又效法古人在芭蕉葉上題詩的辦法,在寺後種了一萬多株芭蕉,以芭蕉葉代紙練字,因而把他的住所稱為"綠天庵"。懷素除了苦練以外,還經常細致地觀察自然,從雲起雲落、林鳥疾飛、雷鳴閃電蛇身扭動、山崖崩塌、破牆敗垣等景物的變化中,領悟書藝的筆畫。勤學苦練加上超群的悟性,使懷素書法有了很大長進,在家鄉湖南一帶,很快獲得了廣泛的聲譽。

懷素書法主要學張旭,繼承張旭大草筆法,但又精於楷書,雖草書狂放,楷法卻很精嚴。也就是說,懷素狂草筆法,是在一定法度的基礎上發展起來的,若沒有早年的法度修養,懷素晚年是狂不起來的。

說懷素"狂",與他創作時嗜酒的習慣有關。他常常酒酣興起時,在寺院牆壁上、器皿上,甚至衣服上隨意書寫起來,不足興不肯罷休,人們稱他為"醉僧",他自命"狂僧"。他曾在南朝大畫家張僧繇的《醉僧圖》上題詩雲:

人人送酒不曾沽,終日松間系一壺。

草聖欲成狂便發,真堪畫入醉僧圖。

這實際上是他的自我寫照。懷素終日不離酒壺,以酒為伴,醉酒作書、作畫,這與他信仰的禪宗有直接關係。懷素醉酒作書,是在追求禪宗空靈超越的"物我同化"境界。酒能使書家心醉神迷,"物我兩忘",在這種心態下創作,書就是我,我就是書,書我不分。這時書家的內在生命精神,隨搖拽生姿的筆墨,揮灑紙上,成為"醉來信手兩三行,醒後卻書書不得"(懷素《自敘帖》)的藝術佳品。

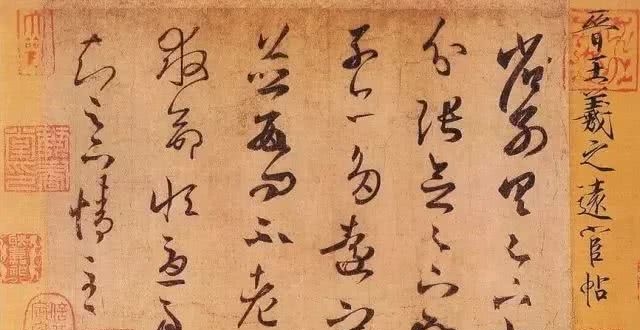

懷素的作品很多,但現留下來的僅有《自敘帖》、《苦筍帖》、《論書帖》、《小千字文》等。其中《自敘帖》(圖十七)最負盛名,是懷素的代表作。我們從《自敘帖》中可以看到懷素書法藝術的特點。

其藝術特點主要表現為:

其一、追求空靈超然的情感。唐代書論十分重視創作主體的情感、神韻,把表達情感的作品視為上品。但書法表現情感,比其它藝術如繪畫、雕塑更為困難,因為它沒有具體的藝術形象,只能依靠一個個抽象的文字元號來表現。如何將激越的情感,用文字元號表現出來?懷素認為,關鍵在於氣勢,氣勢是表達書家思想感情至關重要的環節。要表現出氣勢,就要運用快速流暢的筆法。特別對於狂草來說,運筆滯澀,則氣勢全無。為了表現氣勢,懷素對草書進行了大膽的革新,打破了傳統的字字不相連的草書格式,用"遊絲連綿"法,把字的筆畫,以及字與字之間連結起來,使書家激越的內心情感,得到充分的體現。

但運筆快,不能違背書寫的基本要求,字要有一定的法度,讓人辨清字畫、字意,這是一個很難克服的矛盾。懷素書法很好地克服了這一矛盾,他的草書"雖率意顛逸,千變萬化,終不離魏、晉法度"(元沈右語),既能表現氣勢,又不失法度。他在《自敘帖》中談自己創作體會時說:"豁然心胸,略無疑滯。"這說明他創作時氣勢在胸,猶如庖丁解牛,從"見全牛",到"不見全牛",憑借空靈超然物外的情感,盡興揮灑,使筆下出現了"若驚蛇走虺,驟雨狂風"(《宣和書譜卷第十九》)之勢。懷素《自敘帖》中表現出的"驟雨旋風"般的氣勢,是人們所公認的。前六行字由於是蘇舜欽所補,氣脈有中斷之感。而後面的原作,流暢無滯,氣脈一貫到底。蘇軾曾用莊子的話形容懷素的氣勢:"如沒人操舟,初無意於濟否,是以覆卻萬變而舉止自若。"意思是說,一個善於游泳的人駕船,他沒想有什麽去向,本是任意行使,即使船要顛翻了,在搖擺萬變之中,也能主動操縱,隨著船的險勢,神態自若地出沒在水中。說明懷素能從氣勢上把握住全局,穩定而自然地操縱著變化多端的字體、字形。懷素對自己的這種氣度也甚為得意。他在《自敘帖》中說:"興來小豁胸中氣,忽然絕叫三五聲,滿壁縱橫千萬字。"意思是說,當心中興致(即靈感)突發時,大叫三五聲,便可以揮灑出千萬字來。他的《自敘帖》正是在"胸中氣"的作用下,一氣呵成的產物。我們可以看到,除蘇舜欽所補的前六行外,每個字都脈脈相承,氣貫全篇。

其二、追求對立中的和諧統一。從對立中求得和諧統一,是佛教禪宗重要的思想方法。禪宗的文字觀和語言特點,就是這種思想方法的結晶。禪宗的這一思想方法,在懷素《自敘帖》中,得到充分的體現。縱觀全帖,開首氣勢比較平緩,只是小有凝擁,隨看恐情的高昂,波瀾層層迭起,一波高過一波。到了後半段,掀起洶湧大波,激蕩噴薄,大有"筆下唯看激電流,字成隻畏盤龍走"的聲勢。這種布局和表達情感的方式,與懷素採用對比手法分不開。在字形結體上,文字以大、小、斜、正互有呼應,偶成疏密,充分展不了"點"、"線"、"面"的錯綜變化之妙。如其中"戴公"兩字,"戴"字寫得非常大,佔有三行寬的間距和五、六個字的位置,而下面的"公"字,卻又小得出奇。這一大一小,形成了強烈的對比。再如"狂來輕世"中的"來"字,不僅佔有三個字的位置,而且中間的一豎,寫得又粗有長,同前一行的"孤雲寄太虛",也形成了明顯的對照。"興來小豁胸中氣,忽然絕叫三五聲,滿壁縱橫千萬字"這一段。寫得比較緊密,其中參差橫斜的短直畫和微枯的用墨,似有煙松鬱鬱之境界。下面的"戴"字寫得很大,並留出很大的空白,宛如煙松之旁豁然天開。這種大膽的藝術處理,發揮了疏與密各自的長處,在誇張中抓住了它們之間的辯證關係,產生了耐人尋味的意境。在用筆上,時而用圓勁細挺的筆畫,時而用方筆或重筆,剛柔相濟,相得益彰。在墨法上,運用渴筆枯墨,使線條在枯潤濃淡的對比中,虛實相生,活潑生動。這些藝術處理,處處透露著禪宗思想的意味。

其三、追求自然真趣。漢字起源於象形,即使演變成楷、草等體,仍有象形成份。狂草雖抽象意味很濃,仍可表現出大自然的客觀形態。懷素書法在表現自然真趣上,達到了出神入化的程度。當時有人讚揚他的字,猶如"奔蛇走虺勢入座,驟雨旋風聲滿堂"、"初疑輕煙澹古松,又似山開萬仞松"、"寒猿飲水撼枯藤,壯士拔山伸勁鐵"、"筆下唯看激電流,字成隻畏盤龍走"等等。從《自敘帖》中,我們可以看到讚語所描繪的特徵,如帖中最後"愧畏耳時"四個字,就是一筆而下,字行點畫鉤接引帶,活潑而矯捷,恍如跳澗掛樹的猿猴,在引肩懸臂,攀藤飲水。"筆下唯看激電"的形象,在帖中也多處可見,往往連續寫下的曲轉畫中,忽然伸張出一條、長直畫,有如緊流密滾的烏雲問,忽然射出一道耀眼的閃電。至於"字成隻畏盤龍走"的形象,與他寫的"盤龍走"十分相像。

為了表現自然真趣,懷素還大膽地改變了漢字寫法,將方正的漢字,寫成圓形。《自敘帖》就大量運用了圓勁而富有彈性的弧形線條。圓是典型的曲線,具有活潑生動的特性,懷素將圓形巧妙地融入草書中,創造了極為生動的形象,人們從他的字中,領略到大自然千變萬化的壯麗景象。詩人李白對懷素書法的這一特徵大為稱讚,曾寫詩雲:

少年上人號懷素,草書天下稱獨步,墨池飛出北溟魚,筆鋒掃卻中山兔;起來向壁不停手,一行數字大如鬥,恍恍如聞神鬼驚,時時只見龍蛇走。懷素追求自然真趣,並非簡單地模仿大自然,而是通過對自然特徵細節的再現,體現禪宗超越的精神追求,把自然現象與禪趣融為一體,從中獲得內心世界的自由和精神的超越。

從懷素書法藝術的特點中,我們可以看出,唐代書法藝術走向成熟是與唐代盛行的禪宗思想的影響分不開的。禪宗雖為佛教流派,但禪宗的思想與藝術創作規律,存在著許多相通和相似之處。由於懷素等一大批禪門書家,將禪宗思想引入了書法藝術創作中,使書法走向具有獨立審美意義的表情藝術,起了推波助瀾的作用,從而把我國書法藝術推向了一個高峰。

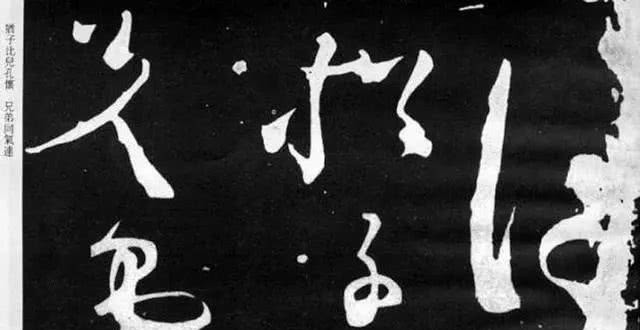

懷素苦筍帖

草書苦筍帖卷 絹本,無年款。縱25.1厘米 橫12厘米 上海博物館藏

這件"苦筍帖"文字不多,總共才l4字,字圓鋒正,精練流逸。不僅能使我們觀賞到那嫻熟的筆法和行雲施雨、走蛇舞龍般的線條之美,同時還能直接感受到作者書寫時的內在氣質。引首:乾隆“醉僧逸翰”。帖後有【宋】米友仁,【明】項元汴、李佐跋。著錄於《妮古錄》、《書畫記》、《平生壯觀》、《大觀帖》、《詒晉齋帖》、《三希堂續帖》。

釋文:苦筍及茗異常佳,乃可逕來。懷素上。

懷素小草千字文

懷素《小草千字文》 絹本 縱33.7cm 橫1730.0cm 台北故宮博物院藏

小草千字文墨跡。貞元十五(公元799年)書。懷素千字文有多種,而以“小字貞元本”為最佳,又稱《千金帖》絹本,八十四行,一零四五字。

明莫如中說:“懷素絹本千字文真跡,其點畫變態,意匠縱橫,初若漫不經思,而動遵型范,契合化工,有不可名言其妙者”,此本為懷素晚年所書,當為絢爛之極而複歸平淡之作,故歷來為書林所重。