尊重市場之手 克服人民幣匯率浮動恐懼症

來源:時代周報

藍鐵

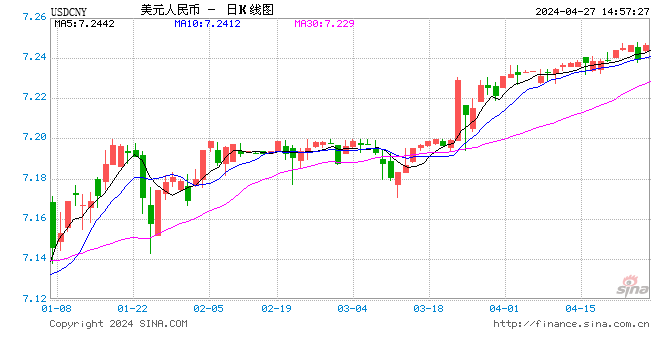

過去兩周,人民幣匯率經歷了一次罕見的短期波動。6月14–29日,人民幣連跌11個交易日,跌破6.65關口。從4月中到6月底,人民幣匯率中間價對美元貶值達5.1%。

怎麽看人民幣匯率的短期大幅震蕩?市場上有兩種論調,一種是人民幣看空論調,認為人民幣即將進入長期下行通道;另一種論調即與貿易戰相關,認為人民幣貶值背後是央行為首的行政主導,目的就是將匯率作為應對貿易摩擦的中方武器。

人民幣看空論調長期存在,不值一駁。看空人民幣與看空中國經濟其實是同體嬰兒,上半年中國投資和消費增長放緩讓這種論調沉渣泛起,但中國經濟處在新舊動能轉換的節點,況且又受到去年以來貨幣政策緊縮高強度去杠杆的影響,經濟指標有所波動很正常。

第二種論調,源頭上來自曾經存在的針對中國的匯率操縱論,本質上還是一種成見,認為中國經濟的某些制度領域由政策代替市場起作用。我國人民幣匯率制度是“以市場供求為基礎,有管理的浮動匯率制度”。必須承認,在中國改革開放初期乃至中期,由於我國經濟轉軌的特殊性,某些時候的確出現過“管理”成分大於市場“浮動”的情況,但這種趨勢,已經隨著時間推移和中國經濟發展而逐漸變化。事實上,我國一直在努力推動人民幣匯率市場化機制。十九大報告明確提出,要深化匯率市場化改革;第五次全國金融工作會議,更是將深化人民幣匯率形成機制改革作為擴大金融對外開放的首要任務。

2015年的“8·11匯改”是人民幣市場化進程的重要節點,我國將人民幣匯率參考籃子貨幣調節,實行有管理浮動。此後,雖然2016年人民幣大幅貶值令市場恐慌情緒蔓延,最後導致央行引入“逆周期因子”穩住了人民幣匯率,但從2018年開始,匯率市場化政策繼續堅定執行,“逆周期因子”暫停使用,匯率政策還是回歸中性。這表明,中國政策制定者始終在有意識地避免用政策之手代替市場之手,所謂“有管理”,也指的是在極端異常波動的情況下。

可以確定,2018年以來,不論是人民幣匯率急漲還是急跌,央行基本已經退出外匯市場的常態乾預。事實上,這半年裡,人民幣匯率不僅在近期經歷大幅貶值,在年初到4月份,人民幣同樣經歷了大幅升值。顯然,此次人民幣匯率波動,絕非政策之手背後發力而是市場的自發結果。

匯率波動的成因相當複雜,誰也無法做到精確解釋,否則怎麽叫“看不見的手”?如央行行長易綱所說,此次人民幣急跌,主要與美元走強等因素影響有關,有著明顯的順周期行為跡象。

對中國市場來說,不僅要搞清楚具體原理,更重要的是克服匯率浮動恐懼症,逐步適應人民幣匯率的市場化。只有市場不恐慌,才不會形成輿論,倒逼高層往行政乾預的回頭路上走。

可以想見,未來,類似的波動還會經常出現,畢竟全球經濟不確定因素正在大幅增加。但是,這種波動恰恰是人民幣市場化進程的正常現象。中國改革開放以來,每逢遇到一些經濟失誤時刻,人民幣國際化市場化水準低都要出來背鍋。最近幾年,人民幣匯率市場化進程取得重要進展,如果一出現波動市場就恐慌,就試圖讓政府出手乾預,那就是對改革葉公好龍了。

改革不走回頭路。匯率市場化進程,不會因為一點點波瀾就停下。實際上,此次波動,市場給出的反應已經趨於理性,總體輿論並沒有出現太大波動。在本文寫作時,人民幣匯率已經小幅回調。只要市場能夠以平常心對待匯率波動,就有可能實現政策市場的良性互動,最終實現人民幣市場化的根本大計。

(作者系時代周報特約評論員)

責任編輯:李鋒