疑似作弊棋手

疑似作弊棋手

寫給圍棋人的科普:我為什麽更願意先行預設劉超沒有作弊

作者:公孫青陽

速來自稱“心直口快,問心無愧”的筆者,其實也做過後悔的事情。

早年間某次業餘大賽的最後一輪,大獎圈邊緣的筆者對決一位圈內的前輩大佬,渾身鬥志自然高昂;哪怕序盤伊始便一著不慎陷入被動,也在通盤隱忍後最終利用對手的失誤一舉翻盤取勝。一邊收子一邊沉浸在無邊快樂和成就感中的筆者,卻不料遭至對面前輩的厲聲喝責:“你這人怎麽這麽沒棋品,輸這麽多還不投?”“按鍾落子不能輕點嗎,棋品怎麽這麽差?”

那時年少氣盛的筆者尚不知分寸和進退,憑空遭受這樣的無端指責立時點燃了罕有的脾氣,當即幾句狠話嗆了回去;在賽場眾人的強勢圍觀下,雙方最終當然不歡而散。自覺佔據了道德制高點的筆者從此對這位前輩粉轉黑,在之後的幾次聚會中,又借著酒酣在朋友面前狠狠批鬥了一番,並最終將其定性為“涵養缺失,棋品低下”。而這個比賽中的小插曲,也隨著時間的流逝慢慢淡出了筆者的記憶。

直到前幾個月,筆者偶然在某個比賽微信群中看見大夥恰好在議論那位前輩,才又重新激活了這件事的回憶。本是成名已久的前輩高手,群裡卻嘰嘰喳喳地討論起他“輸不起”“棋品不好”;正被往事勾起回憶的筆者立時小窗了一位聊得興起的好友細問究竟,他回復我“我也不知道聽誰說的,反正好多人都在說”“好像是XX杯比賽上輸棋後罵人”“應該是真的吧,否則怎麽會這麽多人都言之鑿鑿”。

“這不就是當年跟我那盤棋嗎?!”內心掀起波瀾的筆者又趕緊追問了另外幾位群友,卻不料得到了與前面幾乎完全一致的回答。兩三次聚會中言者無心的“酒後狂言”,竟然成為了大家攻訐那位前輩“棋品不好”的證據,這著實出乎筆者的意料。更令筆者震驚的,是大家幾乎不去分辨所謂的“證據”力度究竟幾何,就“默契”地蓋棺定論:棋品不好的人,我以後還是敬而遠之為好。從那時起,筆者才開始懂得:中國人從來不信“空穴來風”,也從來不管“三人成虎”;一名棋手的“棋品”受到質疑,是來自棋界最嚴重的指控。

這些日子,整個棋界都為“AI作弊事件”吵翻了天,大意是指某不知名棋手在偉星杯上戰勝了業餘天王,而手機位置、著法與AI的擬合度和禁用手機後棄權等情節都足以讓人起疑。事後,棋壇諸老對當事人劉超展開了鋪天蓋地的口誅筆伐,“恨不能生啖其肉”“以違規者的鮮血捍衛圍棋的神聖”等極端且帶有強烈主觀色彩的口號,令筆者望而生畏。

筆者無意為劉超洗地,前者近日的所謂“聲明”其實也令筆者心中的懷疑更甚。然而,“質疑”和“實錘”有截然不同的兩種性質,也會帶來完全不同的輿論和法律後果:在沒有真正有力的“證據”之前,筆者更願意先行預設劉超沒有作弊。需要特別注意的是,“先行預設”並不等於“強勢佔邊”,而是站在一個相對更為客觀的角度看待事件本身。如果這篇科普短文,真的能夠幫助那些動輒爆炸的激進派在今後稍稍意識到自己的法律常識和為人教養有所缺失,那麽筆者將備感欣慰。

既然棋界新晉大V某菇發表頭條文章高呼“圍棋作弊,無需無罪推定”,那我們就從無罪推定開始聊起。

無罪推定和有罪推定

“無罪推定”是法律中的經典概念,它是指任何人在未經依法判決有罪之前,應視其無罪。無罪判定是是現代法治國家刑事司法通行的一項重要原則,是國際公約確認和保護的基本人權,也是聯合國在刑事司法領域制定和推行的最低限度標準之一。我國“疑罪從無”的基本法律原則雖然與無罪推定稍有出入,但依然是建立在無罪推定基礎上的規則延伸。有關無罪推定最著名的歷史事件當屬上世紀九十年代的“辛普森案殺妻案”,無數間接證據指向殺妻行為的明星橄欖球員辛普森由於直接證據的不足,最終被宣判為無罪。人類也幾乎從那時起,才開始真正意識到:人類直覺和法律公正之間,決不能輕易劃等號。

無罪推定和有罪推定在邏輯上並無正誤區別,二者都是在直接證據不足時進行的不同角度的價值判斷。上帝視角下,無罪推定和有罪推定都沒有任何意義——因為在上帝眼裡,“被告是否有罪”這個問題的答案是唯一、確定且不會出錯的。實際生活中,由於掌握的資訊和證據都相對有限,權力主體才會制定不同的審判標準:一旦直接證據的品質超過該標準即被認定為有罪,反之則為無罪。

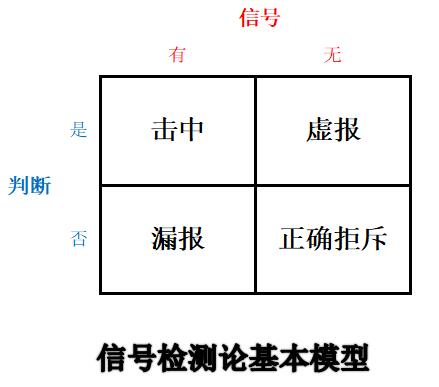

而權力主體會根據什麽來制定不同鬆緊程度的審判標準呢?筆者想引入一個心理學中的常見模型“信號檢測論”,幫助讀者快速地理解這個問題。

信號檢測論最初探討的問題是實驗者需要判斷自己聽到的聲音是實驗所需的信號還是起到干擾作用的噪音,而這個模型現已廣泛應用在人類判斷和決策研究中。模型中,正確識別信號記為“擊中”,正確拒絕噪音記為“正確拒斥”,沒有報告信號記為“漏報”,錯誤報告出噪音記為“虛報”。 很明顯,“擊中”和“正確拒斥”意味著實驗者做出了正確判斷,“虛報”和“漏報”意味著實驗者做出了錯誤判斷。如下圖,

為幫助讀者更好地理解信號檢測論,筆者將此次“AI作弊事件”的相關資訊代入上述基本模型,得到結論如下,

擊中:劉超確有作弊行為,最終棋院判定其“有作弊行為”;

虛報:劉超沒有作弊行為,最終棋院判定其“有作弊行為”;

漏報:劉超有作弊行為,最終棋院判定其“沒有作弊行為”;

正確拒斥:劉超沒有作弊行為,最終棋院判定其“沒有作弊行為”。

前文提到的無罪判定和有罪判定,在信號檢測論的模型中其實代表著反應標準的嚴格程度。顯而易見的是,實驗者擊中、虛報、漏報和正確拒斥的概率之和為1,而各自具體的數值取決於其制定的反應標準。如果判斷標準比較寬鬆,實驗者“漏報”的可能性下降,“虛報”的可能性上升(因為標準寬鬆,聽到許多聲音都會報告出來);相反地,如果判斷標準非常嚴格,那麽實驗者“漏報”的可能性上升,“虛報”的可能性下降(哪怕聽見了信號,也沒有報告出來)。

信號檢測論的理論核心,就是通過調整判斷標準的鬆緊程度,改變虛報和漏報概率的大小。這在概率實驗中只是單純的數字,但在生活中顯然具有更多的現實意義。例如,在判定病人是否有腫瘤時,醫生採用的初診標準就非常寬鬆:哪怕只有一點點陰影,也要求病人一定要做進一步的篩查。這樣做的理由顯而易見,因為此時虛報(病人其實並無腫瘤,但初診結果要求病人做進一步檢查)帶來的後果相對較小(無非是病人一點時間和金錢的浪費),而漏報(病人明明有腫瘤,但初診報告說病人一切正常)帶來的後果非常嚴重(耽誤了癌症治療的黃金時期)。因此,醫院寧可承擔一些病人被誤診後的抱怨和投訴,也要盡可能放寬初篩標準,避免錯失癌症病人初期最寶貴的治療時間。相反地,在判定一個被告是否有罪時,法院采取的判決標準就非常嚴格:不論被告多麽可疑,只要沒有足夠的直接證據能證實犯罪,都會判定被告無罪。這樣做的理由當然是因為此時虛報(本來無辜的被告被判有罪)帶來的後果非常嚴重(無辜之人遭受牢獄之冤),而漏報(本來有罪的被告被判無罪)帶來的後果相對較小(個別犯罪分子逃脫法律的製裁)。當判斷涉及人身自由和道德尊嚴,法院寧可讓少數幾個犯罪分子逃脫法律的製裁,也絕不允許在號稱“公正”的法庭上,讓無辜者無妄承受牢獄之災。

類似的例子還有很多,在不同的判斷情境中,權力主體往往會根據虛報和漏報的後果嚴重程度,來制定相應鬆緊程度的判定標準。我們都希望自身在判斷時能準確無誤百發百中,但由於掌握資訊的有限性,錯誤無可避免。無數的心理學實驗證明,個體強烈的主觀情緒會極大地影響其自以為客觀的判斷。

在實際生活中,我們既可能因為審判標準過於嚴格而放過了一些“漏網之魚”,也可能因為審判標準過於寬鬆而“寧可錯殺一千,絕不放過一個”。那麽,請問諸君:在判斷一名棋手有沒有作弊時,虛報和漏報二者之間,到底哪一個的後果更加嚴重呢?

高考作弊和圍棋作弊

某菇在其頭條文章中,試圖用“高考只要帶手機就被視為作弊”來推論“圍棋作弊也適用有罪推定”,這顯然缺乏最基本的法律常識,因為“高考作弊”和我們今天討論的“圍棋作弊”,具有截然不同的內涵和意義。

我國從2016年起實施“高考作弊入刑”:只要在考場中發現手機,不論考生有沒有使用手機做出實際的作弊行為都一律視為作弊,作弊者不光取消當科成績,還將受到刑法修正案的責任追究。將這條規定推論為“作弊判斷時應採用有罪推定”的有心人顯然用心險惡,因為這企圖從根本上將我國法律推向世界通行法則的另一端。

事實上,法律懲罰的對象是“考生將手機帶入考場的行為”,而非“考生帶手機的目的”——由於法律明文規定了考場內禁止出現手機,因而只要在考場中發現手機,即被視為違反考場規定的行為——因此,將高考作弊中的“作弊”二字展開,其實是“違反考場規定”的意思。換句話講,國家並不會對考生的作弊意圖進行任何形式的所謂“推定”:國家對考生的懲罰,僅僅是因為考生手機帶入考場的行為違反了考場規定,其本質是因為考生做出了法律明確禁止的行為;至於考生帶手機進考場的目的究竟是不是為了作弊,根本不在此條規定的討論範疇。

因此,在“高考作弊”的情境中,只要考生做出了法律明確禁止的行為,就會被判定為“高考作弊”(或稱為“違反考場規定”)。舉個極端的例子,哪怕一名考生因為忽然的腹中劇痛而來不及跟當場監考官說明情況就一路奔向廁所,也會因為其違反了考場“未經監考老師允許,不得自行出入考場”的明確規定,而被判定為“高考作弊”。綜上所述,“高考作弊”的判定從本質上是行為違反了的考場規章制度,與行為是否具有作弊意圖,毫無關係。

可是,當圍棋界的媒體喉舌高呼“圍棋作弊”,其背後顯然有更加深刻的文化內涵。頭條文章中,某菇懷揣著“量變產生質變”的美好願望,企圖通過堆砌大量間接證據和主觀判斷來坐實劉超的作弊行為,並對其進行了長達數千字聲淚俱下的控訴和實錘。試問,某菇他情緒如此激動,真的僅僅是因為劉超違反了偉星杯賽場的官方規定嗎?

顯然不是的。包括某菇在內的棋界人士對劉超不遺余力的指責和謾罵,最終無疑還是落腳在“棋品”二字上;而棋手的“棋品”一旦遭受質疑,無疑是被直接宣判死刑般的滅頂之災。這其實不單是圍棋界的事情——在更注重集體潛意識的東方文明中,一旦人的道德水準受到了普遍質疑,其社會和心理層面的後果遠比一紙公文嚴重和深遠得多。

筆者覺得,私下閑聊和將自己的推論指名道姓地發布在圈內重要的輿論平台上,是兩件截然不同的事情。在私人環境中,“大膽假設”是每個人的自由,正如在一個僅有20人的封閉式圍棋微信群中,筆者早就針對劉超在事件中的諸多疑點提出了質疑和推論;可是,一字不差的相同論斷一旦被置於更為公開和廣泛傳播的場合,其背後的性質和造成的影響,顯然不可同日而語。一位行業的媒體喉舌,在新浪頭條這樣無疑掌握著圍棋圈話語權的平台上公然直接指控他人的“棋品”甚至 “道德”問題,會不會太過輕率和武斷了一點?

“萬一你錯了呢?”筆者不禁想問。未經任何打碼處理的照片,指名道姓的露骨控訴,萬一事實真的如劉超所說“僅僅是一次驚人的巧合”呢?到時候再發微博道歉,真的能消除媒體輿論這個龐然大物對渺小個體造成的傷害嗎?

縱使有百分之九十九的可能性,“大人物”們在發聲下定論前,能否稍稍考慮一下那剩下的百分之一會給當事人造成怎樣劇烈的影響嗎?數月前轟動一時的“南京車站猥褻幼女事件”中,哈理工學生李炳鑫僅因“長得有點像”便被某微博大V爆破並遭受難以想象的身心創傷,事後再多的道歉和澄清能起到的作用杯水車薪。同樣的一幕幕悲劇至今歷歷在目,因媒體輿論的輕率造成的災難性後果,還不足以引起喉舌們的重視嗎?不論自願與否,作為一個話語權掌控者“話不能亂說”的基本道理,究竟有多難理解呢?相比之下,天王胡煜清此次的做法就顯得理智和成熟得多,因為微信朋友圈並非公開傳播的輿論管道;作為事件的“受害者”,僅在自己的微信朋友圈提出合理質疑和假設而沒有上升到更大的媒體平台,無疑體現出胡煜清的法律意識和人文素養。

筆者更加關注的問題

相較聒噪喧囂的謾罵和指責,筆者更為關注的,是下面這些更為實際的問題:

1。直接證據的取證

如果中國棋院或偉星杯組委會真的決定對劉超在比賽中出現的可疑行為進行追究,當成立專門的“事件調查組”,並對整個事件的來龍去脈,展開更加專業和全面的調查。就筆者目前了解到的情況看,出現在賽場內的手機、受害人的證詞、高擬合度的棋譜和落子均勻速度這些間接證據已經齊全,最重要的工作當屬直接證據的收集。

具體到此次事件中,如果真的想指控劉超“利用AI程式在比賽中作弊”,所需的“直接證據”包括且不限於:

找到在賽場外協助劉超完成作弊過程的同夥;

確定同夥的作案地點及作案時使用的電腦(或其他多媒體工具),以及相應的AI程式;

作案時的手機進程及證明手機出現位置的照片;

通過合理合法的審訊調查程式,讓劉超承認其“使用AI替下”的行為。

上述直接證據的取證顯然非常困難,因此筆者建議相關部門按照我國法律“疑罪從無”的基本原則,暫不對劉超進行起訴,但保留將來收集到關鍵證據後的起訴可能。

以事實說話,是法制社會最基本的運行規則,也是法制社會中個體需要掌握的最基本常識。

2。相關制度的完善

正如前文所述,“劉超有沒有將手機帶入賽場”和“劉超有沒有通過手機進行AI替下”是兩個截然不同的問題。相較於後者取證難度的倍增,通過相應規章制度的建設,從行為層面禁止棋手在比賽中使用AI程式的可操作性無疑更高。與教育部頒布的《高考考務工作規定》一樣,通過中國棋院頒布和完善正式的圍棋比賽規章制度,明確棋手在今後的比賽中禁止做出的行為(如禁止攜帶高端多媒體設備進入賽場、禁止將手機等具有攝影功能的多媒體設備置於某些具體位置等)。針對棋手的具體行為而非作弊意願進行相應懲處,不僅符合中國法律的基本現狀,而且更為公正和客觀。

另一方面,鑒於“道高一尺,魔高一丈”的道理,為避免棋手通過更高科技水準的工具進行AI替下,完全可以由中國棋院組織專家人力,確定判定棋手對局為AI替下的明確標準。例如,當棋手的實際落子與某款AI的模擬落子相似度超過95%後,就可以判定棋手在比賽中使用AI進行了替下(規定中的95%就是一個具體的判別標準,其具體數值會根據顯著性的不同需要進行左右平移)。規程中95%的操作性定義、95%的確定辦法,都是可以通過科學研究做到的事情。

3.AI給棋界帶來的衝擊

作弊事件具有如此廣泛性的傳播和影響,展現出棋界眾人在近年愈演愈烈的AI浪潮中的焦慮和窒息感。當人們還沉浸在李世石和柯潔被AI擊敗的震驚中,一大批AI的後起之秀已經悄然成熟,並同樣遠遠超出人類棋手目前能夠達到的棋藝極限。

類似的情景正發生在棋盤外的許多地方,人與機器之間的競爭與合作,恐怕是21世紀最醒目和持久的課題。正如機器擬人領域中的“恐怖谷理論”一樣,當人們忽然發現AI的棋力高不可攀,棋手這個職業的意義和必然性就會產生波動;而從心理學的角度看,一旦人的“意義感”受到衝擊,就注定會產生大範圍的群體焦慮。當棋手們忽然發現自己多年的懸梁刺股竟然還比不上一個小小的AI程式,巨大的心理落差勢必會造成許多不理智的過激反應和行為。

棋手需要時間,圍棋界同樣需要時間。AI在未來會怎樣幫助圍棋人,筆者不想過度贅述;轉型期環境劇變帶來的個體焦慮和過激反應實在正常,只要事後能意識到並在將來多一點主動收斂,同樣是成長和成熟的過程。在這樣的風口浪尖上,劉超的出現無疑成為滿腹焦慮的棋界眾人最佳的發泄對象;但稍稍克制自己的惡意,可能是社會更加需要和珍視的東西。

寫在最後的話

退一萬步講,從嚴格的法律視角看,即使劉超真的在比賽中使用AI程式戰勝了業餘天王,他依然沒有在比賽中作弊,因為棋界目前尚無相關的規章制度明文禁止此行為在比賽中的出現。

當然,退這一步雖無法律風險,卻無疑正中大V們的下懷:如果法律無法對劉超們加以懲戒,便由我從輿論和道德層面對其實施降維打擊!聲張正義、替天行道和法外施壓,正是我輩義不容辭的責任!

佔據了道德制高點,接下來的一步自然順理成章。“敗類滾出圍棋圈!”“還我圍棋一片淨土!”這些口號聽上去固然熱血沸騰群情激奮慷慨激昂,卻難免落下裹挾民意的不雅話柄,也無形間將話語主體膨脹至無以複加的自我意識展現地淋漓盡致。

口無遮攔的人修得一身“順心意”,快意恩仇的人自也不懼沾上一身“江湖仇”;可是,快要淹沒在時代洪流中的理性,才是人之為人的根本,也是社會之為社會的根本——而這,或許才是圍棋能帶給人類的最珍貴的東西罷。

少一點人雲亦雲和群起而攻之,嘗試用下圍棋的理性看待聒噪媒體的推波助瀾,一扇嶄新的大門或許真的可以從此打開。