歷史維度的布萊希特

1922年9月29日《夜半鼓聲》在慕尼黑室內劇院首演。“24歲的詩人布萊希特一夜之間改變了德國文學的面貌。”這是文化評論家赫爾伯特·伊爾林在首演之後給予布萊希特的高度評價。

評論家是受布萊希特個人之邀,專程從柏林趕到慕尼黑觀看首演的,這在後來甚至成為布萊希特的一個把柄。雖然如此,布萊希特還是憑此劇的成功,得到了柏林德意志劇院上演其另外三個劇本的意向。此前,這個憑一篇海盜小說在先鋒派文學界聲名鵲起的奧格斯堡小鎮青年,在大城市柏林漂泊數年,觥籌交錯熱鬧浪漫,但沒能簽到一份出版合約。他和好基友布魯諾恩相依為命,喝著豌豆湯詛咒大城市,有時候靠情人的周濟度日,好在他的女性崇拜者遍布柏林。

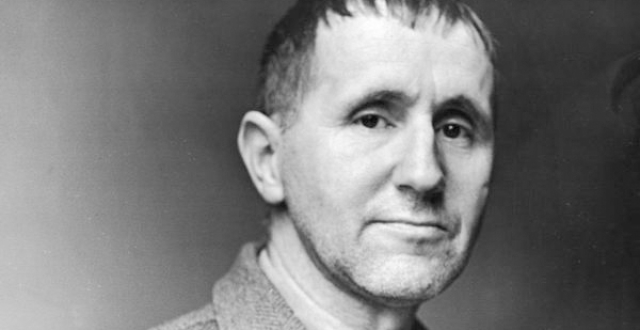

布萊希特

如今,拿到了合約的布萊希特算是一定程度上驅散了征服柏林失敗的陰霾,但他還是選擇留駐慕尼黑,接受慕尼黑小劇院的戲劇顧問職位。因為在通貨膨脹的年代,按合約拿到稿費時,這些錢早已成為了廢紙。

這便是布萊希特初創《夜半鼓聲》所處的社會生活境遇。將近一百年後,同一家劇院翻排舊作,彼時的青年作者早已封聖為國際公認的戲劇大師,排演本身即因為歷史的勾連感而產生了某些值得玩味的東西,成為了一次事件。克里斯托弗·盧平導演選擇第一幕“原樣照搬”的演出方式,則又進一步加強了這一歷史的切入角度。

盧平版《夜半鼓聲》宣傳片

演出開場前,兩個演員在空舞台上踱步,手拿鍵盤敲出似是而非的音符,這是當下此時此刻的劇場。開演後,隨著後來扮演劇中人穆克的演員講述1922年首演時的情狀,今天的劇場工作人員還原了當年的舞台,我們就這樣“穿越”回了過去:當年的舞台設計引入了1920年代正流行的表現主義風格,如舞台後區歪曲誇張的都市草圖。但演出還是中規中矩,在一間裝飾有阿拉伯花紋壁紙的第四堵牆空間內演出家庭倫理題材客廳劇。

《夜半鼓聲》 攝影 |Julian Baumann

《夜半鼓聲》講的是第一次世界大戰結束時的故事,男青年克拉格勒上戰場後失蹤已四年,女友安娜一直癡心等待。女友的父母勸她放棄,轉投未上戰場但靠軍火材料發家致富的穆克的懷抱。女孩已經懷了穆克的孩子,幾經猶豫終於允婚,這時在非洲當了多年戰俘的克拉格勒衣衫襤褸地回來了。為國搏命的克拉格勒身無長物,反而受到在戰爭中保存了自己的眾人們的嘲笑非議,他因義憤參入了當時的斯巴達克團起義的隊伍。

這也是本劇最初定名《斯巴達克斯》的真實歷史背景原因。1919年1月德國共產黨旨在建立“無產階級專政”的起義遭容克資產階級支持的社會民主黨政府鎮壓,起義宣告失敗。戲劇人物的命運受起義高潮的大時代裹挾,安娜想從革命的旋渦中挽救克拉格勒,她找到愛人,坦言自己已經懷孕,求他與自己離開,這便是本劇終極的“愛情還是革命”選擇。在布萊希特的版本中,青年選擇了愛情,背叛了革命,以假英雄/半英雄的身份落幕劇終。

本劇是布萊希特第一部舞台化的作品。有資料顯示,年輕氣盛的布萊希特對這一版演出並不滿意,無論是對導演規規矩矩的呈現,還是自己寫就的結尾。雖然演出很受歡迎,遍演全國,但布氏對外提到此劇時卻說,“只是為了賺點兒錢”。

很有可能也就是基於對劇作家態度的考據,盧平導演提出了自己的改編創想,對這一版本以及當下的觀眾提出一個問題:假如克拉格勒選擇了革命,會怎樣?

《夜半鼓聲》是一出關於選擇的戲,但劇中不只一道選擇題:選擇等待還是新生?中產階級父母選擇無產階級女婿還是資產階級女婿?而到高潮的一幕,在民眾革命的呼聲裡,英雄主人公克拉格勒,被迫當眾做出選擇:要革命還是要愛情?在層層包裹、多重選擇的議題後,克里斯托弗·盧平導演又後綴了一個:要布萊希特還是要盧平?作為自己這一排演版本的“壓軸之問”。

1985年生人的盧平是當代德國劇壇備受關注的青年導演,但與彼時年僅24歲的布萊希特比,也不算太小了。他為什麽選擇排演《夜半鼓聲》這出大師早期作品?

克里斯托弗·盧平 Tien Nguyen The

稍作檢索就會發現,在寫作本劇時,布萊希特雖然已經意識到階級鬥爭的重要性,但還沒有真正成為一名馬克思主義者,後來其影響世界的布萊希特方法或體系,還遠遠沒有成型,甚至還未萌芽。《夜半鼓聲》無須被視作大師經典來膜拜,是個可供青年作者展開自我表達的好題材,年輕的布萊希特,顯然給了同樣年輕的盧平更多可發揮空間,於是在歷史維度的第一幕後,我們進入了導演盧平的雜耍場。

別激動,一當真,就打臉

第二幕開場用上了1922年演出的實況錄音,呲啦呲啦的音質響起時,大幕再啟,我們發現精致的舞台消失了:阿拉伯圖案壁紙包裹的三面牆的居室被撤下,舞台中心是一張醒目的大方桌,上面凌亂地擺放著五顏六色的礦泉水瓶子作為代用道具,燈光晦暗簡陋,舞台上僅剩男女主人公,他們在聽著1922年的演出錄音醞釀情緒,其他演員走下舞台坐在觀眾席第一排,他們充當導演,不時對觀眾講述、評論、對台上的演員指手畫腳,甚至她們說台詞,台上演員對口型做動作……

這是國際劇壇已經流行了多年的排演方式,我個人管它叫“假排練場”手法。不只本劇,多次來華的立陶宛OKT劇團就非常熱衷這種手法。這種方法極大地降低了演出本身的幻覺效果,生拉硬拽的話,可以說是對布萊希特提出的陌生化效果、間離手法的舞台實踐。具體作品具體分析,在本版《夜半鼓聲》中,我認為它提示了多維度關注作品的態度:粗糙的現場給想要好好看戲(依賴幻覺)的觀眾帶來不適感;在拆掉了三面牆後,演出空間拓展到了台上台下包括側台觀眾看不見的區域;探討的話題不僅局限於故事本體,還擴列了二度創作者、評論者、監視者等多維話語空間。

以上便是導演盧平為自己發揮鋪設的場地,此後,他對布萊希特原作進行了大膽地刪削,比如完整刪除穆克招來的妓女瑪麗和英雄克拉格勒前往街頭投身革命等。假如《夜半鼓聲》分部售票,那麽在我個人看來,第一幕的門票是歷史考據,第二部分的進門關節則應叫做:別激動,一當真,就打臉。是一種有點後現代的盧平態度。

我們看到當男女主角醞釀好了情緒,停止台上台下對口型,終於以自己的身份開始對話後,一個“閑雜人等(酒保)”推上來了一台投幣點唱盤,這是否意在指涉美帝國文化滲透我們不得而知,但突兀感、違和感是實實在在的。隨點唱盤而來的美妙的背景音樂營造出羅曼蒂克的氛圍,適合好好地談情說愛。但這個打岔者卻如幽靈般遊蕩在舞台上,在每一處嚴肅的、認真的、涉及本質的對話中間插上一腳,以卡拉OK一樣的走調神嚎進行娛樂消費。追隨著打岔者的節奏,劇中人也逐一受到感染,如:爛醉失態的母親當眾尬舞、麻木的父親如泥胎石塑……窗外響著革命的喧囂,皮卡迪利酒吧內的中產階級們醉生夢死,無論怎樣也無法將他們喚醒。最後連女主人警察娜也開始癲狂地大笑,再也聽不進男主的問詢“你愛我嗎?你愛我嗎?”

這是現場很煽情的一個場景,在筆者看來,這觸及到了布萊希特想要討論的深層議題。但是,盧平導演使用技巧消解了這份嚴肅性,譬如:在男女主人公重逢時,酒保假裝跟旁人八卦這一對怨侶的狗血關係;當男主慷慨陳詞、父親咒罵革命時,酒保用歌聲沖掉了話語,反諷的是他唱的還是“Revolution”;穆克用礦泉水瓶砸打岔的酒保叫他停止號喪。起初,打人的動作叫觀眾驚呼了出來,這是太過投入把假戲當真了,這時觀眾又馬上被唱出了哭腔、表達“我其實是假裝很疼”的酒保的表演逗笑……這類消解嚴肅的招數層出不窮,幾乎有一種話癆一般的過度感,直到高潮。

到了最後一幕,盧平撤下布景板清空了舞台,形成了當代德國劇場最為流行的極簡空間,而後整組燈具從天而降,直晃觀眾眼的大逆光與乾冰煙霧一起凸顯舞台的侵略性。原本扮演父親、母親、未婚夫的演員,穿上塑料材質極簡剪裁的服裝,化身成為了符號化的群眾。在持續十分鐘的政治口號小合唱(合唱隊倒也是布萊希特的經典手法)後,一句“What the Fuck”的吐槽,又消解了口號大合唱剛剛煽動起來的偉大感;這還沒完,在“愛情與革命”兩難大命題的選擇後,男女主角馬上來了一段莫名其妙的自然主義談戀愛,他們面對面站著、垂著手、動作之小之細碎難於捕捉,這又消解了選擇的重大性;女主被民眾之一殺死了(這是原劇本沒有的情節),觀眾驚呼一片(投入幻覺),隨後她又隨隨便便從血泊裡爬了起來(不過是一場戲)。

攝影 |Julian Baumann

演出就這樣,以布萊希特劇本弱勢貫穿,導演盧平意志隨時出沒的方式進展著。雖然盧平導演為布萊希特的劇本下了不少小心思,比如,克拉格勒用石灰一樣的白漿塗抹全身的造型,很可以帶來石膏英雄像的直觀聯想。包括他與安娜精神融合擁抱在一起後,安娜全身沾染了英雄的灰燼,隨後安娜為救愛人與新歡攤牌,她奔跑著離場的那個瞬間,灰塵隨她劃出一條閃閃發光的顆粒光帶來,那是本場演出我個人最喜歡的一個瞬間。到了終極選擇的時刻,克拉格勒以褪落塵垢穿著乾淨衣服的形象選擇了愛情,是在外部形象上預示了人物將混同於最沒有覺悟的人群的“叛變”之姿……這些都是觸及核心的劇作表達。但潛藏在盧平的花式消解之下,卻很難被關注、被辨認,難以勾起觀眾思考、思辨的欲望,仿佛一切都是兒戲、不值得太過當真。盧平似乎在以布萊希特的方式,反叛著布萊希特。

演出中所說的“理念不重要”,或許沒錯,但說到底誰都希望被正視、被認真對待。譬如,饒是消解了兩個小時,待到謝幕時分,觀眾鼓掌尖叫的分貝還是相當不冷靜。是不是觀眾太過興奮於不乏煽動力的舞台技法,而忽略了作者盧平的文藝態度呢?不過,演員們感到自己受到歡迎也還是美滋滋地拉手謝幕了。怎麽說呢?有點自相矛盾。要我說,該跟一句“What the Fuck!”才是應對盧平體系的正確姿勢。又或者,熱烈的謝幕是與“別太動情了”的標語形成反諷,這也是演出的一部分。後現代的一大優勢是,怎麽說都有理。

劇場裡懸掛著中德雙語寫就的標語“別太動情了”

很遺憾的,我沒有看第二天的“Based on Brecht(基於布萊希特版)”。根據導演盧平在社交網絡上的發言,他認為北京的觀眾跟此前在台北演出時的觀眾反應更像,而與慕尼黑觀眾相反,北京觀眾更喜歡第二天的“革命版”。我的遺憾是:在面對一出以革命與否為核心議題的作品時,我看到了一台技法圓熟的當代佳作,沒有看到什麽創新。

消解了一切,但或許並沒有能力創新,這也是很多年輕氣盛的革命者終告失敗的重要原因。以我國現狀為例,不乏人到中年還在用呐喊來假裝年輕的創作者。反觀100年前,同樣年輕氣盛的布萊希特就有底氣多了。

文 |安瑩

供圖 | 歌德學院(中國)