全媒體記者 張維

傳統的網絡評價機制亟待改進,以優化網絡營商環境。

近日在杭州互聯網法院落槌的一起民事案件,將這一問題再次提上議事日程。在這起案件中,7名90後組成的差評師團夥被判決賠償阿里經濟損失8萬餘元、合理支出4萬餘元。

而這已經是他們因同一件事情所受到的第二次懲罰。此前,深圳市龍華區法院以敲詐勒索罪對他們分別判處7個月至2年不等的刑期。這意味著因為惡意差評,這一團夥遭到刑事民事的“雙殺”。

由職業差評引發的案例,近年來呈多發跡象,這也讓立法對惡意差評現象進行規範的問題進入人們視線。今年實施的電子商務法,對網絡評價問題也有涉及。

中國社會科學院大學互聯網法治研究中心執行主任劉曉春日前在接受《法制日報》記者採訪時說,可以考慮對“不得刪除評價”這樣一刀切的規定進行完善,設置合理的標準,既能保護電商領域的信用評價制度,又能剔除惡意差評等不良內容,從而為創設更加良善的營商環境提供制度保障。

委曲求全換來更多差評

無論是網購平台,還是外賣網站、點評網站、汽車論壇等,客觀、真實的用戶評價,都是非常重要的經營指標,也是消費者作為在網上甄別商品和服務是否靠譜的重要依據。

正因為它能夠直接影響商品和服務的口碑導向,也讓一些不法分子起了歪心思,把“差評”當成了商機,乾起了職業差評的勾當。誰也說不清第一個職業差評師究竟是從哪裡開始,但一個客觀的事實,是伴隨著互聯網行業的發展,惡意差評現象屢禁不止。

淘寶店主童某就遇到了這樣的問題。2017年3月,童某看到,他店鋪內鮮有差評的一個“爆款”電腦主機,收到了一條差評。這條差評非說他的產品有質量問題,童某覺得百思不得其解:“我店鋪內所有的商品都有3C認證、進貨發票,保質保真,但這條差評寫了400多字,看上去可是沒少費功夫。”

童某很在意自己商鋪評價中的這一個不和諧的元素,他決定無論如何,都要讓對方滿意。於是,他提出了買家可以退款退貨,但是買家不同意。他又提出買家可憑票報銷維修費用,買家依然不接受。

這可把他給愁壞了,但冷靜過後,他忽然意識到,自己可能是遇到職業差評師了。果不其然,在一番溝通後,對方提出索要8888元“補償”,還不退還電腦。

考慮到被“差評”的是店裡的“爆款”,怕差評對銷量有影響,無奈之下,童某選擇息事寧人。誰知,後面“套路”重重,他的網店每隔一段時間就會收到一條類似差評,並以此為要挾讓童某給予“補償”。

漸漸地,童某發現,有幾次給出差評的買家使用的居然是同一手機號,甚至買家昵稱也高度相似。

“背後肯定是同一撥人。”不堪忍受差評騷擾的童某選擇了報警。

《流浪地球》也曾深受其害

報警牽出了一個以差評師為職業的團夥。

在平台協助下,深圳龍華警方展開偵查,最終抓獲了曾某等7名利用差評敲詐勒索商家的犯罪嫌疑人,並查明該差評師團夥自2017年3月開始,利用同樣的方法敲詐勒索了多名經營電腦配件的商家,童某只是受害人之一。

據警方介紹,與傳統的案件相比,不法分子利用惡意差評來敲詐,手法趨於職業化,也更加隱蔽。值得注意的是,這7名差評師都是90後,年齡最大的不過1991年出生,最小的才剛滿20歲。

2018年6月,深圳龍華法院對這一差評師團夥作出刑事判決:7名犯罪嫌疑人故意以差評相威脅,對網店店主多次實施敲詐勒索,判決這7人敲詐勒索罪成立,有期徒刑7個月至2年不等、並處罰金。

隨後,阿里巴巴又將獲刑的7人訴至法院,向該差評師團夥索賠70萬元。近日,法院作出一審判決,認為被告的惡意差評行為擾亂了平台正常經營秩序,損害平台長期經營打造的電子商務營商環境,判決被告共計賠償阿里經濟損失8萬餘元,律師費等合理支出4萬餘元。

這不是淘寶店主遭遇的第一起案件。據阿里方面透露,自2017年阿里開展打擊惡意行為專項行動以來,阿里已經配合多地警察機關破獲20余起利用惡意差評對商家進行敲詐的案件。

淘寶也不是差評師活動的唯一場域。今年初電影《流浪地球》上映時,該電影在豆瓣上的評分,就被質疑遭到了惡意差評,引發了廣泛的關注。

據媒體報導,在美團、大眾點評上經營的商家,經營半年時間就遭遇了10多條不明惡意差評攻擊,導致店鋪持續虧本,無法正常經營。

在一些汽車論壇上,不同品牌之間通過惡意評價相互攻訐的情況也時有發生,讓很多希望從論壇上獲取車主真實用車感受的網友大呼“不知道該相信誰”。

事實上,有評價功能存在的地方,就有惡意差評生存的空間,包括點評網站、外賣網站、汽車論壇等用戶評價具有舉足輕重作用的平台上,惡意評價都是痛點問題。

“惡意差評不僅侵犯消費者和商家的利益,更侵犯互聯網公平交易的秩序,損害了電子商務的營商環境,對整個經濟健康發展來說是一塊毒瘤。”浙江大學光華法學院副教授高豔東說。

一刀切規定亟待細分標準

對於嚴重損害網絡營商環境的惡意差評,究竟該如何治理?

據了解,近年來,各大互聯網平台都在各出奇招,致力於消除惡意差評的負面影響。比如,阿里不斷完善平台治理機制、升級評價規則,並開發評價極速處理等賦能工具,幫助商家在遭遇惡意差評時能有效地進行投訴和舉報;豆瓣在遭遇惡意差評刷分的質疑後,也回應修改了評分機制,剔除惡意差評影響;美團也為商家提供了投訴舉報按鈕,商家可以將疑似惡意差評提交給平台進行處理。

除此之外,由於對於評價是否合理、是否涉嫌惡意差評的判斷極有可能會很主觀,一些互聯網企業也在積極探索用更加合理的判定方法,來解決認知不同帶來的判定差異。

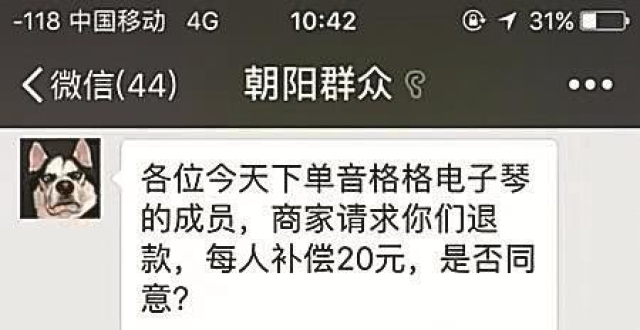

阿里巴巴於2012年推出了大眾評審機制,率先將陪審團模式運用至網絡交易糾紛的解決中,把類似於不合理評價等一些難以判定的問題擺在普通用戶的面前,用大眾的樸素認知來判斷究竟是否合理;微信將這一模式引入來判斷“洗稿”問題;滴滴上線了公眾評議會,試圖通過邀請公眾共同參與,群策群力解決行業的一些難題。

僅僅依靠互聯網企業的自治是不夠的。高豔東指出,在治理惡意差評上,一方面需要行政部門更新理念,對惡意差評行為的危害性要給予重視,加大對惡意差評的執法和處罰力度;另一方面,也需要法律治理的不斷完善,針對惡意差評的嚴重程度,從行政處罰到刑法規製給予完整覆蓋。

目前來看,對於什麽是惡意評價、惡意評價應當受到如何規則,法律上一直沒有給出清晰的界定。不過,對於網絡評價的規範,我國法律一直在探索。

於2019年實施的電子商務法第39條規定,電子商務平台經營者不得刪除消費者對其平台內銷售的商品或者提供服務的評價。4月30日,國家市場監督管理總局就《網絡交易監督管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見,其中也規定了網絡交易經營者不得刪除用戶不利評價。

對於這樣的規則設置,一些分析認為,如此規定保障了用戶評論能夠完整呈現,讓評價體系更加客觀;但是在一些商家看來,這樣的規定會給惡意差評更大的作惡空間。

“如果是職業差評師給打上的惡意評價也不能在甄別後進行刪除,不正中不法分子下懷嗎?”經營一家服飾網店的店主趙傑(化名)就曾遭遇過職業差評師的騷擾,他擔心,如果明顯的惡意差評都無法刪除,就更容易被壞人利用對網店進行敲詐勒索了,職業差評師、惡意差評等現象,將會有所抬頭。

劉曉春指出,不得刪除評價這樣一刀切的規定,沒有考慮到職業差評師、惡意差評等行為的存在,應當設置合理的標準,既能保護電商領域的信用評價制度,又能剔除惡意差評等不良內容。

“在電子商務法具體落地的過程中,還需要社會各界共同努力,在辨識出其可能帶來後果的同時,建構一系列彈性規則來緩衝不良後果的產生,給予平台自治一定的空間,抑製惡意行為的進一步泛濫,進而為創設更加良善的營商環境提供制度保障。”劉曉春說。