摘要:張伯倫並非虛偽的兩面派。他代表了大多數英國人的思維混亂。《慕尼黑協定》是恐懼和善意交織的產物。回想起來,還是恐懼佔了上風。

《英國史:1914-1945》

[英]A.J.P.泰勒 著

徐志軍 鄒佳茹 譯

華夏出版社 2020年版

英國的外交政策向來滿足於對外國的行為作出反應。在捷克問題上,英國人一度采取主動。張伯倫試圖主導事情的發展,而不是坐等問題發生。他沒有獨自行動。政策由外交大臣和外交部研究制定,直到9月中旬張伯倫才介入。這項政策得到了英國主要大使們的支持——一些人翹首以盼,尤其是在柏林的內維爾·亨德森(Nevile Henderson),另一些人悵然若失。這就是徹頭徹尾的英國政策,目的是在希特勒以武力解決問題之前,迫使捷克斯洛伐克政府作出讓步,滿足德意志居民的要求。

這項政策的一部分是容易完成的。法國方面沒有費多大勁,就撤消了對捷克斯洛伐克的無條件支持。儘管他們聲稱希特勒是在虛張聲勢,一旦遭到聯合抵抗,就會落荒而逃,但他們在英國承諾給予堅定的支持之前,不會要求希特勒攤牌。當英國拒絕作出承諾時,他們勉強同意讓捷克斯洛伐克作出讓步。政策的其他部分難以做到。捷克斯洛伐克的貝奈斯總統和境內的德意志人無意真誠地尋求和解。在西方諸國看來,他們談判的目標只是互相詆毀對方,即使朗西曼勳爵作為調解人於7 月被派到布拉格,也未能成功調停。另一方面,希特勒看到英國人賣力地讓捷克讓步,自然不會理睬如下警告:如果談判破裂,法國可能支持捷克,英國可能隨後支援法國。

9月,危機爆發。9月4日,貝奈斯總統對捷克斯洛伐克境內德意志人的要求一律應允;之所以如此,完全是因為他知道,即便如此也不能滿足這些德意志人。9月13日,捷克斯洛伐克的德意志人試圖暴動。但他們失敗了。捷克斯洛伐克政府毫不費力地恢復了社會秩序。在巴黎,法國政府的神經崩潰了。總理達拉第向張伯倫發出緊急信息:“必須不惜一切代價,阻止德國軍隊進入捷克斯洛伐克。”張伯倫現在可以放開手腳,糾正德國的冤屈。他相信,這將給歐洲帶來穩定的和平。9月15日,他飛往慕尼黑,在貝希特斯加登與希特勒會面。唯一的陪同人員是賀瑞斯·威爾遜爵士。張伯倫立刻提出將蘇台德和捷克斯洛伐克其余地區分開。希特勒接受了這一提議,但他懷疑張伯倫是否能兌現諾言。

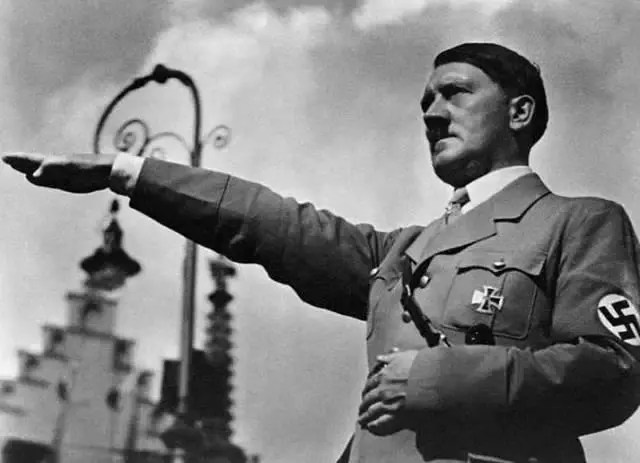

1938年9月15日,希特勒在台階上向張伯倫致意

張伯倫回到倫敦。幾位副部長不滿他屈從於希特勒的號令。作為回應,朗西曼寫了一份報告,主張給予德意志人自決權。這一想法在新聞界得到強烈支持,例如《新政治家》和《泰晤士報》。英國內閣爭論不休,最後勉強同意了。法國人更為難纏。達拉第和博內於9月18日來到倫敦。達拉第認為,希特勒真正目的是稱霸歐洲。他問道,倘若張伯倫相信希特勒的誠意,英國會向新的、肢解後的捷克斯洛伐克提供保證嗎?張伯倫作繭自縛。他和3 個幕僚顯然沒有同內閣商議就作出了保證。以此種奇怪的方式,英國政府保障的是一個疲軟無力、毫無防禦能力的捷克斯洛伐克,而此前當該國全副武裝時英國卻宣稱不可能支持它。貝奈斯總統最終於9 月21 日接受了最後通牒,否則他將失去英法的支持。

張伯倫認為他贏了。9月22日,他再次飛往德國,在萊茵河畔的哥德斯堡與希特勒會面。張伯倫以為,此次前往只是進一步商榷細節問題。希特勒已經不再滿足於談判後再進行領土移交;他想立即佔領。希特勒提高要價的理由不得而知——也許是為了羞辱西方諸強國,更可能是因為波蘭和匈牙利也提出了領土訴求,他預計捷克斯洛伐克將分崩離析。事情再次陷入僵局。最後,希特勒承諾在10 月1 日之前不采取任何行動,實際上,在此之前,他的軍事計劃尚未成熟。張伯倫又一次打道回府。他在離開哥德斯堡時對記者說:“現在要看捷克了。”

他發現,倫敦的氛圍已經有所變化。大多數人在9月中旬以前未注意到捷克事件。現在,他們突然意識到一個民主小國正在被欺侮,就像早些時候突然意識到德國人懷有正當的冤屈一樣。工黨和工會都主張對抗。哈利法克斯一直對國家良知非常敏感,他再次遵循道德路線,就像在霍爾-賴伐爾計劃時期那樣。西蒙和霍爾都認為哥德斯堡的要求不能接受。備戰工作正在進行。在倫敦的公園裡,人們挖出簡單的戰壕,用於空防。為數不多的高射炮被搬了出來——總共44 座。收音機裡開始試播警報。參照總罷工模式,地區專員被“秘密”派到各自崗位。3800 萬個防毒面具被發往各中心地區。疏散倫敦學童的緊急預案被倉促草擬出來。83% 的父母申請疏散他們的孩子。

9月26日,外交部發出警告:“如果德國進攻捷克斯洛伐克……法國有義務出手援助,英國和蘇聯必定站在法國一邊。”9月27日,在張伯倫的命令下,軍艦接到了動員令。實際上他的觀點並無改變:對捷克還真是愛莫能助。法國人和以前一樣混亂不堪:博內希望投降;達拉第提倡對抗,卻不知道如何對抗。當張伯倫派賀瑞斯·威爾遜再次與希特勒交涉時,他們大大松了一口氣。直接對話失敗了。英國國民的情緒又發生了變化。公園裡的戰壕已經大功告成。決心不再,憂慮襲來。9月28日,張伯倫在下議院發表講話。議員們緊張地坐著,像大多數選民一樣,相信倫敦即將迎來悲慘的命運,正如格爾尼卡和毫無防禦能力的其他西班牙村莊。張伯倫沮喪地講述了這次談判,他那刺耳的嗓音越來越憂鬱。他還留有一手。他已經向墨索裡尼提出請求,知道墨索裡尼與希特勒的斡旋很可能會成功。最後一刻,一則消息被多位議員輾轉遞給了張伯倫。墨索裡尼的回復來了。在他的溝通下,希特勒同意在慕尼黑召開四方會議。大家立刻站了起來,歡呼雀躍,喜極而泣。艾德禮、自由黨領袖辛克萊、獨立工黨的麥克斯頓祝福張伯倫好運。只有共產黨人加拉赫嚴加指責。

9月29日,張伯倫再次飛往慕尼黑。他拒絕與達拉第協調政策。幾個小時的會議喋喋不休。墨索裡尼扮演了公正的調解人角色,儘管他提出的方案實際上是德國外交部提供的。張伯倫就財務細節問題進行了一番爭論。除此之外,該方案原封不動地得以通過。與希特勒哥德斯堡要求的不同之處僅在於,10天內移交蘇台德領土,而不是一蹴而就——在技術上無論如何都是行不通的。當波蘭和匈牙利少數民族問題得到解決後,縮小版的捷克斯洛伐克將得到四個大國的保證。午夜過後不久,協議簽訂了。隨後,張伯倫和達拉第看到了在大廳等候的捷克斯洛伐克代表,告訴他們,他們的政府必須無條件地立即接受協議。張伯倫打了個哈欠。他“很疲倦,然而是舒心的疲倦”。

第二天早上,張伯倫又見到希特勒。他帶來了一份聲明:“我們將昨晚簽署的協議以及英德海軍協定視為兩國人民希望永不走向戰爭的象徵。我們決定,以協商的方式解決一切可能涉及兩國的任何其他問題。”希特勒表示熱烈歡迎。兩人在上面簽了字。當張伯倫抵達英國機場時,他揮舞著與希特勒簽署的聲明,大聲地說:“我成功了。”當天傍晚,他現身唐寧街10 號的窗戶旁,向振奮的人群宣告:“這是第二次從德國帶回唐寧街的光榮的和平,我相信這是我們時代的和平。

英國首相張伯倫在機場對群眾揮舞著與希特勒簽署的和平協定

所有的媒體都對慕尼黑協議表示歡迎,除了發行量很小的《雷諾新聞》(Reynold News)—— 一家左翼社會主義的周日報是個例外(當然,還有共產黨辦的《工人日報》)。海軍大臣達夫·庫珀宣布辭職,宣稱英國應該上陣作戰,不是為了拯救捷克斯洛伐克,而是製止某個國家以野蠻之力統治歐洲大陸。在漫長的下議院辯論(10月3—6日)中,沒有人主張他的觀點。許多人為英國的冤罪殺機和軟弱發出哀歎。但所有人都勉強同意。工黨在下議員分組表決中投票反對批準慕尼黑協定的動議,大約有30 名保守黨人投了棄權票;無人投票反對政府。根據當時的估計,大多數普通民眾對張伯倫所作的決策都表示讚同。自治領政府同樣讚成。如果戰爭在1938年10月爆發,南非和愛爾蘭肯定會保持中立;加拿大可能會中立;澳大利亞和紐西蘭將勉強跟從母國。

然而,綏靖政策的勝利也標誌著它的失敗。所有事情都朝著錯誤的方向發展。張伯倫的本意是希望以綏靖政策疏解德國合理的冤屈。但它變成了一份降書,屈服於恐懼。這主要是張伯倫自己所為。他在道德立場上表現欠佳,雖然他自己無疑也意識到了。他很容易鑽進實際的爭論中,不管是處理失業問題,還是德瓦萊拉、愛德華八世(國王的猶豫不決“阻礙了商業和就業”),亦或希特勒問題。他自己對蘇台德的德意志人毫不在乎。他更多地宣揚自己拯救了捷克人、法國人,最後將英國人民從戰爭的恐怖中解救出來;他宣揚最多的是英國的軍備狀況使得戰爭成為不可能。在下議院的辯論中,這些都是他的論據。只有約翰·西蒙爵士堅持老套的道德立場,該立場現在已經無人相信。

大多數英國人可能以同樣的方式來判斷。這場危機出乎他們的意料,就像愛德華八世的婚姻大事一樣,他們的反應是又氣又惱。他們無法理解打仗的意義,“為了遙遠的國家裡與我們不相乾的人之間的糾紛。”然而他們也為自己的所作所為感到羞愧。希特勒本人幫助撕毀了《慕尼黑協定》和綏靖政策。他對待捷克的方式絕非他早些時候宣稱的那般公正。他把《慕尼黑協定》視為德國實力的勝利,而不是對過失的糾正。反對他的約翰·西蒙爵士是誰?他才不放在眼裡。張伯倫在心底裡也不知道應當作何感想。他對希特勒的誠意半信半疑。他聲稱,《慕尼黑協定》是邁向歐洲新和平體系的第一步,同時辯解說,這也是英國拖延時間養精蓄銳的工具,直到英國的軍備足夠大。據稱,在張伯倫宣布“我們時代的和平”前幾個小時,他在歡呼的人群中對哈利法克斯說:“這一切將在3個月內結束。”張伯倫並非虛偽的兩面派。他代表了大多數英國人的思維混亂。《慕尼黑協定》是恐懼和善意交織的產物。回想起來,還是恐懼佔了上風。

從捷克斯洛伐克危機中得出最清醒的教訓是,無論是為了談判還是戰爭,英國都應該擁有更強大的武裝力量。一向主張重整軍備的張伯倫著重強調了這一教訓,希特勒抓住這一點為借口,認為他在綏靖政策上並不真誠,正如希特勒本人的誠意也飽受詬病。毫無疑問,從《慕尼黑協定》到戰爭爆發之間的12個月裡,英國的軍備增加了很多,使人產生誤解,把它歸因於《慕尼黑協定》發出了警報。事實上,各項計劃早就開始執行了,逐步見效,不管有沒有《慕尼黑協定》都是一樣。例如,1936和1937年計劃的工廠使飛機產量從1936年每月240架提高到1939年的每月660架。更早的計劃預備到1939年9月給英國皇家空軍配備26支高效轟炸機中隊(到1940年6月47支),而1938年9月只有6支。此外,雷達完全放任自由地發展。1938年9月,它隻覆蓋泰晤士河口。12個月後,雷達鏈條從奧克尼群島延伸到懷特島。海軍的計劃也幾乎沒有受到慕尼黑危機的影響。即使不將法國軍力計算在內,英國海軍力量已經遠遠超過德國,甚至超過德國與意大利的總和。針對潛艇的防禦措施也有所增加。除此之外,在戰爭爆發之前,海軍政策的唯一變化是把歐洲水域的危險擺在第二位。1939年夏初作出決定,轉而實施兩洋標準,即在遠東建立一支獨立艦隊與日本抗衡。

乍一看,《慕尼黑協定》似乎對陸軍的計劃產生了更為直接的影響。法國人迅速敦促英國軍隊補位,法國與捷克斯洛伐克聯盟的終結意味著丟失了捷克的36 個師。陸軍長官們支持法國的意見。他們一直反對“有限責任”原則,它實際上是把陸軍排除在戰爭的主要武器之外。現在,他們準備宣稱,無論是轟炸還是法軍,都無法徹底擊敗德國。他們甚至暗示法國可能會戰敗,英國將不得不獨自作戰。無論哪種情況,它都需要一支適應大陸戰爭的軍隊,雖然不是第一次世界大戰的規模。然而,這些爭論都是多餘的,是為了增加分量的砝碼。陸軍長官們的真實想法是,海軍已經滿足,空軍幾乎已經滿足,現在該輪到陸軍花錢了。政府接受了他們的理由。1939年2月有了一次大飛躍。有限責任被放棄了,目標是建立32個師—6個正規師,26個國防義勇師。

但這一決定沒有收到立竿見影的效果。要製造坦克和槍支,先得建立工廠。勞動力和資本必須從飛機製造上轉移或挪用過來,不可能不影響民用航空業。目標只能預計到1941年9月,甚至是1942年的某個時間才能達到。陸軍長官們又提出了兩項建議。一旦真正開始擴充陸軍,就不能依靠志願兵。因此,他們希望采取某種強製措施,保障未來軍隊有充足的、有所訓練計程車兵。他們也希望建立一個物資供應部,應付陸軍發出的新訂單。政府警惕地審視著這兩項提案,沒有作出任何決定。一直以來,自負的英國堅信,大規模的戰爭只有在他們準備好的時候才會到來。

英軍在海岸上布置的可折疊式鐵絲網

《慕尼黑協定》還直接影響了平民的安全保護措施:空防。這個話題在學術界已經討論多年。自1935年以來,英國內政部一直在準備相關計劃,但未見行動。一方面,衛生和教育部門負責傷亡和學童問題,關係最密切,而內政部稍顯疏遠。另一方面,問題似乎嚴峻之極。官方預計將有數百萬傷亡,令人沮喪絕望。1938年9月底匆忙制定的幾步措施,更說明缺乏真正的準備。有些事情必須要去嘗試,即使永遠不會有充足的準備。1938年11月,約翰·安德森爵士進入內閣,掌舵空防事務。他是同時代人中的傑出管理人員,迅速取得了成績。慕尼黑前一年的空防支出是950萬英鎊,1939年至1940年升到5100萬英鎊(包括消防費用)。衛生部致力於提供30萬張病床——雖然遠沒有達到期望的數百萬病床,依然聊勝於無。

這是一項果斷的措施:對大城市的部分人員進行疏散。全國分為疏散區、中立區和接收區。所有學童、帶有5 歲以下孩子的母親需從大城市撤離,安置於接收區的私人住宅。特別列車和旅途上會有食品供應。這些計劃被謹慎、猶豫地公之於眾。人們擔心緊急情況會引起恐慌,政府也害怕戰爭爆發時人們驚慌失措地逃離大城市。他們設想用軍隊來控制這些人群,並谘詢了一名前印度軍官,請他就應付失控人群提出建議。那些被疏散者的名單仍然很不完整。5歲以下兒童只有三分之一登記在冊。在倫敦的學童有69%登記了;紐卡斯爾和蓋茨黑德的情況最好,略低於80%。沒有人知道其中差別的原因。然而,空防措施在實踐中並沒有引起恐慌。相反,如同大多數的預防措施,它起到了鎮定人心的作用,就像房主采取了預防搶劫和火災的措施一樣,更有信心房子不會遭受搶劫或火災。1938年9月,大家對空襲的恐懼揮之不去。一年後,當局(或許還有人民)不再那麽害怕了。

三軍首腦認為,戰爭或多或少是不可避免了。批評人士對英國重整軍備行動遲緩進行了猛烈的抨擊。政府不為所動。張伯倫拒絕采取任何可能加劇歐洲緊張局勢的極端措施。至少這是他公開宣稱的原因。事實上,他並不打算承認自己的失誤,如果把艾登或者丘吉爾請入政府,那就表明他公開認錯了。此外,大多數人——包括不少批評人士在內——認為《慕尼黑協定》已經實現了原定目標。雖然協定暴露了怯懦,甚至是不道德,但它避免了戰爭。大家都認為,1919年的和約應以有利於德國的方式進行修改,使德國因此而滿足。當然,東歐的小國將不再與法國結盟,正如波蘭已經做的那樣。他們將落入德國的經濟圈。德國將更為強大。但英法還是安全的,尤其是英國的軍備力量有所增強以後。戰爭的暴風雨如果來臨,將會向東刮,直指蘇聯。許多英國人認為,希特勒會以某種方式攻擊蘇聯,而不是首先征服東歐。

這種觀點並沒有被普遍接受。慕尼黑的興奮之情消失之後,希特勒的反對者們鼓起了勇氣。人們對於聯合政治行動又有了新的期待。這次的形式完全不同。1937年的運動是為了團結極左派——工黨、共產黨和獨立工黨,人稱“工人階級的團結”。1938年冬天的“人民陣線”集合了工黨、自由黨,甚至是張伯倫的保守派批評人士。保守黨人沒有參與。即使是丘吉爾,也從未在投票或發言中反對政府,儘管他經常批評政府。他一直力求改變政府的政策,而不是推翻政府。“自由黨–工黨聯盟”重新煥發生機。他們在兩次補缺選舉中采取聯合行動,其中有一次實際上打敗了政府的候選人。

此後這個運動消停下來。它懷揣著對《慕尼黑協定》的憤怒揭竿而起,但缺乏積極的內容。抵抗希特勒似乎已失敗,人民陣線考慮更多的是防止英國參與希特勒的反蘇戰爭——對大多數英國人來說,這個危險遠在天邊。此外,工黨領導人不喜歡這一運動。對他們來說,“自由黨–工黨聯盟”是另一種舊的逃避方式,中產階級選民轉而反對國民政府,而不是投奔工黨。他們堅持認為,能取代張伯倫的只有工黨政府,而且他們還有工會金主的大力支持。支持人民陣線的地方工黨被“效忠者”們破壞並重組。克裡普斯被驅逐出黨,因為他拒絕放棄擁護人民陣線,隨後其他知名的左翼分子也被開除,如安奈林·比萬(Aneurin Bevan)和查爾斯·特裡維廉。工黨以這種奇怪的方式參與反對希特勒的鬥爭,陷入與最直言不諱的對手的衝突。

克裡普斯,1939年被工黨開除之前,是人民陣線的主要發言人

工黨的內部鬥爭使政府可以放手行動。重整軍備溫和、緩慢地推進,恢復了與法國的幕僚談判,並向法國左翼提供一支英國遠征軍,就像1914年一樣。1939年1月,張伯倫和哈利法克斯拜會墨索裡尼。他們離開時頗有信心地認為,墨索裡尼可以對希特勒產生一些正面影響。墨索裡尼得到了回報。2月27日,英國政府承認佛朗哥是西班牙的合法統治者(儘管共和派一直抗爭到3月底)。左派哀歎這是對民主最終的背叛。政府相信,可以勉強接受法西斯的勝利,只要不危及和平或英國的利益——在西班牙問題上,這看來是正確的。他們對希特勒就沒那麽有信心了。1938年11月,他發起了一場更加激烈的反猶大屠殺,他的聲望在英國急劇下跌,即使原本對他懷有同情之心的人也動搖了。外交部的專家們認為他有立即發動侵略的計劃(其實沒有)——也許是針對蘇聯,也許是針對荷蘭、瑞士,最荒謬的是針對英國艦隊。事實上,希特勒一直保持沉默:沒有新的要求,沒有新的威脅。似乎已經轉危為安了:獨裁者們無需通過全軍破敵就心滿意足了。

理想主義者對法西斯歐洲的前景感到絕望。奧登是左翼最具影響力的文學巨擘,他啟程前往美國,很快在那兒退卻了政治熱情。迪倫·托馬斯(Dylan Thomas)作為詩壇新星,從未在寫作中表現出任何政治傾向。3月10日,霍爾像過去一樣草率地向切爾西的選民們表示,新的黃金時代即將到來:英國的重整軍備已經結束,歐洲大國(很奇怪,也包括蘇聯)之間的合作將把英國人的生活水準提高到前所未有的高度。綏靖政策已經完成任務了。

(本文摘自《英國史:1914-1945》,[英]A.J.P.泰勒 著,華夏出版社,2020年7月版,經出版社授權刊發。)

作者簡介:

A.J.P.泰勒:20世紀英國著名史學家,牛津大學歷史學教授。著作等身,包括《爭奪歐洲霸權的鬥爭:1848-1918》《第二次世界大戰的起源》《麻煩製造者》《英國史:1914-1945》《俾斯麥》等。

內容簡介:

從一戰爆發的1914年到二戰結束的1945年,是深刻影響人類命運和歷史的三十年,英國在二戰中對抗軸心國、最終取得同盟軍的勝利起到關鍵的作用;在本書《英國史:1914-1945》中,泰勒以重大歷史事件為焦點,深入探討每一關鍵事件的成因,不僅深刻勾勒了當時英國政治家和各國領袖諸決策多方考慮下的心理糾結與必要的果敢,亦廣泛採用當時的經濟政策、文化政策與民情輿論等相關檔案材料作為大事件背後的重要背景;泰勒對二戰之所以爆發的根源探討,引發了廣泛的爭論,該爭論從1960年代持續至今,為此,泰勒被美國《時代周刊》入選為最富爭議的泰鬥級歷史學家。他的大戰期間《英國史》仍為無法繞過的20世紀歐洲史讀物;本書也是《牛津英國史》的最後一卷第15卷,該卷的銷量超過之前十四部的銷量總和,其影響之深遠與受歡迎程度可見一斑。

這裡是每天帶給你驚喜的小石頭

微信公眾號:yimeishitou