巨大的“黑金”利益面前,人性和權力都扭曲了

本刊記者/龐清輝 (發自陝西榆林)

榆林有1個區和11個縣。在當地,以神木、府谷為代表的“北六縣”和以米脂、綏德為代表的“南六縣”,分別是富裕和貧窮的代名詞。

貧和富的分界線就是地下是否有煤。

從榆林一路向北,到神木、店塔和大柳塔,再跨過烏蘭木倫河到內蒙古上灣、到鄂爾多斯市,這條200多公里長的狹長地帶被譽為中國的“能源走廊”。鄂爾多斯,被稱作“大漠上的杜拜”;而榆林,則被冠以失落的“中國科威特”。鄂爾多斯市長曾揶揄榆林:“鄂爾多斯旁邊有個市,資源比鄂爾多斯還豐富,但發展遠比不上鄂爾多斯。”

陝煤集團董事長華瑋也曾對媒體說:“兩個城市的經濟差距主要是因為兩個政府思想解放程度的差距。”

經歷了秦、漢、唐等帝王漫長統治的陝西,擁有悠久的歷史,也一直延續了保守的官本位文化。賈平凹曾經說,陝北人聊天時愛談中南海。

隨著近些年地下煤礦的開發熱潮,浸淫在官本位文化中的榆林人又投身於一夜暴富的狂喜中。各種勢力卷雜其中,為“黑金”而博弈。

“求求你,開個煤礦吧”

“北六縣”的煤是在1982年被發現的。陝西185煤田地質勘探隊的報告說,在陝西神木、府谷、榆林7894平方公里的土地上,蘊藏著877億噸煤。1984年,新華社發出了一條電訊:“陝北有煤海,質優易開採”。在《中國新聞周刊》採訪中,仍有一些上了年紀的榆林人記得這條朗朗上口的電訊。當地也傳說當時鄧小平下令要保護榆林煤田,要求只能在下個世紀最需要能源時才能開採。

那個時候,煤不值錢,煤老闆遠沒有現在這麽風光。買煤的人說只要塊兒煤,不要面兒煤,煤老闆就親自下井去給人家挑塊兒煤,挑出一車還要負責裝好。“一噸五毛,一車兩塊錢。”經常代理煤礦官司、熟悉榆林煤礦史的廉姓律師向《中國新聞周刊》回憶。

“那個時候誰開煤礦誰賠錢。”當時鄉鎮管理礦權的幹部,公章就在包裡背著,沿著黃土高坡的溝坎,求著人來開煤礦,只要有人同意,立馬掏出一張紙,劃個範圍,蓋個章就是采礦證了,然後再去申請工商局的營業執照,不像現在是“先照後證”。

上個世紀90年代初期,榆林的煤也才賣到十幾塊一噸,末期也不過二三十塊。最主要一個原因是陝西的交通不好,往南下不去,向東要路過同樣是產煤大省的山西,由於地方保護主義的原因很難借道山西,榆林的煤只能賣到甘肅和寧夏。

直到2000年,榆林人坐擁“黑金”,但仍窮得掉渣。廉律師的一個煤老闆朋友,曾經坐擁7個煤礦,最後一共作價百十來萬就賣掉了,還囑咐他這個中間人一定把合約寫嚴謹,省得買了煤礦的人反悔。現在,倒是自己的腸子都悔青了。眼下哪怕只有1個煤礦都富得流油,何況7個。

榆林市橫山縣波羅鎮樊家河村的樊佔飛告訴《中國新聞周刊》,他曾意識到也許煤炭要值錢,1995年承包了村裡十幾畝荒沙灘辦煤礦,每年交給村裡2000塊的土地費,期滿後井口歸村委會。1996年12月,橫山縣礦管局給其頒發了一個面積為5.81平方公里的采礦證。礦名為波羅鎮樊家河村北窯灣煤礦,企業性質為集體性質,負責人樊佔飛。在那個時期,大量的鄉鎮、鄉村集體礦山企業和個體礦山企業紛紛成立。

小規模礦山的發證權力歸市縣地方政府所有,而大規模礦山的成立,則需要到省或中央的礦產管理部門辦理采礦許可證,並且采礦證的轉讓審批權還在中央政府和省級政府。因此,地方政府從控制權的角度出發,不希望小礦山聯合成大礦山。

《中國新聞周刊》記者翻閱的中國國土資源經濟研究院的資料《我國探礦權采礦權發展簡史》上介紹,上個世紀90年代中後期,有相當一部分的礦產資源需求,讓鄉鎮的礦業企業承擔了。這些非國有礦山企業大部分是以集體經濟形式存在的,並且為私人所控制。

煤炭變“黑金”

1996年,《礦產資源法》修訂,明確規定“國家實行探礦權、采礦權有償取得制度”,礦業權取得是通過“雙軌制”,即指從礦產資源所有人國家手中取得礦業權的方式存在有償取得和無償劃撥或審批取得兩種情況。但直到2004年國土資源部頒布的《探礦權采礦權招標拍賣掛牌管理辦法》施行時,礦業權的取得大多是以象徵性的代價取得,甚至無償取得。

自2003年以來,除了榆林,包括河北唐山、內蒙古的包頭和鄂爾多斯、四川等很多能源豐富的地區,都掀起了個人成立公司圈佔資源的風潮。

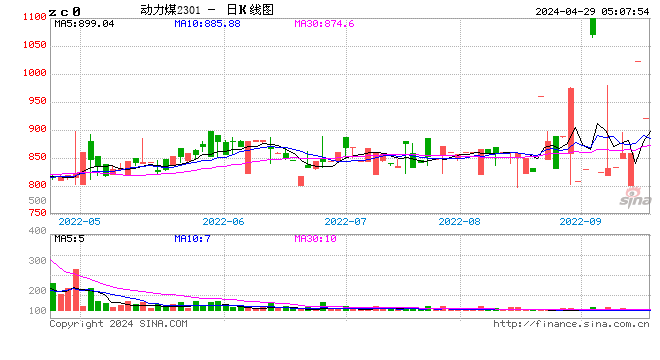

2002年以後,國家取消電煤指導價,煤價逐步市場化,漲得超出很多人預期。加上2003年山西礦難頻發,山西煤礦大整頓,全國中小煤礦先關閉再整合。而陝西的煤炭業卻迎來了它的煥發期。榆林的動力煤煤質好,2003年以後,煤價從一噸100塊一路漲至600塊。

在榆林,人們更看重這一紙采礦證的潛力。2003年,趙發琦的榆林市凱奇萊公司與陝西省西勘院簽訂《合作勘查合約書》,聯合進行詳查及精查面積共計279.24平方公里的波羅——紅石橋勘查區煤炭資源。

2004年年底,初步數據顯示礦權區域內儲藏著優質動力煤近20億噸。趙發琦對《中國新聞周刊》說:“如果不是後來出變故,我現在應該是百億身價了,這可是二十億噸煤,絕對好的煤。”據趙發琦介紹,在榆林,國企煤炭開發佔不到1%,除了神華等少有的幾個國企,都是自然人,多年前圈下的,且大多是集資。

榆林上億的富豪很多。採訪中,當地人經常給你舉各種例子,炫耀他們的富豪。比如,在榆林市的神木縣,身家上億的富豪如果一個挨一個地站在一起,能站滿整個縣政府附近的廣場;比如一個煤老闆去西安買房,另一個煤老闆在電話裡通知“順便給我捎上一柱柱”(所謂的“一柱柱”,也就是一個單元);比如有的煤老闆在東南亞賭錢,一次能輸幾千萬。

和山西相比,榆林的煤炭資源儲量更大。據榆林市政協調研報告顯示,榆林市礦產資源儲量相當於50個大同礦區、100個撫順礦區,約佔全國總量的1/3。但是,山西的煤炭開發早,很多資源都已經有主。而榆林的開發很晚,有很多都是沒有主的資源,所以,趙發琦說:“山西省國土資源廳廳長的權力沒有陝西省國土資源廳廳長的三分之一大。”

這裡普通一個煤礦的價值,從80萬賣到200萬,到2000萬,到1.8個億,再到4個億,翻著翻地往上滾。煤老闆張合(化名)告訴《中國新聞周刊》記者:“國土資源部門,管不了天,但地下搬不動的全歸他們管,他們是管地球的。”

很多縣級煤炭局長連任十幾年,從來沒有換過。除了部分官員入股煤礦外,張合一年在某些政府部門上“要花不少錢”,因為批準雷管炸藥、處理越界開採和礦難等都要“關照”。

榆林的煤礦官司糾紛很多,曾經有人嘲笑當時正打官司的張合,“你是夾著包來打官司的,人家是提著麻袋來的,你別打了。”

套取煤炭資源

2003年10月,陝西省政府常委會決定,對由於省政府前幾年已經給予一些煤田探礦權的部門,一律視作代表政府實施地質勘查,探礦權人無權處置礦權,其探礦權是否轉讓、轉讓給誰、如何轉讓,一律由省政府根據基地建設總體規劃和轉化項目落實情況作出決策。對在陝西落實的轉化項目,由省政府統一配置相應的煤炭資源。

煤化工產業是煤炭深加工產業,是技術、資金密集型產業,涉及面廣,工程建設複雜,實施難度大。這就提高了取得采礦權的門檻,而陝西省政府在門檻外也就有了選擇權。

2006年4月,榆林市與正大能源化工集團簽訂了240萬噸煤製甲醇及甲醇製烯烴(MTO)項目協定;與兗礦集團有限公司簽訂了兗礦100萬噸煤間接液化項目協定。2006年8月,陝西省政府把榆樹灣煤礦分別配置給兗州煤業和正大能源搞轉化項目。

“榆樹灣煤礦是當時國資委特批給榆林的,但後來被劃給了其他一些人,他們花了十幾萬注冊了一個公司,打著正大的牌子,20多億噸煤的項目就這麽被十幾萬套走了。”曾經主管榆林市煤炭事務的副市長王斌說。

與此同時,2006年3月,陝西省政府辦公廳下發的110號檔案同意中國化學工程、香港益業公司作為240萬噸甲醇製烯烴(MTO)項目開發主體,進入“榆橫礦區波羅井田”煤炭資源的精查。

作為陝西中化益業項目配套煤源的波羅煤礦儲量豐沛,煤質優良,面積約340平方公里,地質儲量約19億噸,按正常預算,波羅井田價值可達上千億。

兩個項目異曲同工,騰挪之間,無非都是為了一紙采礦證。

早在2004年左右,在外人看來的一些正在磋商的大項目即將紛紛入駐榆林時,王斌就很反對,“其實那些所謂的大項目啊,都是一夥人找托掛牌的糊弄手法,為了騙取地方資源。”

當地一位煤化工項目的老總卻也告訴《中國新聞周刊》,他的煤化工項目相比起來正規得多,卻由於各種原因,遲遲拿不到配套的煤田。

有意思的是,上述陝西中化益業項目配套煤源的面積約340平方公里“波羅井田”,和趙發琦與陝西省西勘院簽訂《合作勘查合約書》的279.24平方公里的波羅——紅石橋勘查區煤炭資源,大部分重合,而樊佔飛當年代表村委會獲得的面積為5.81平方公里的采礦區域又在趙發琦的探礦區域內——三個采礦證發展的歷史於是就以這樣高調的方式在同一片土地上迎頭相撞。

這已就不再是樊佔飛們和趙發琦們的“遊戲”了。