放療是腹腔和盆腔臟器惡性腫瘤性疾病重要治療方法之一,而放射線照射時間過長或劑量過大常導致放射性腸炎。放射性腸炎是以腹痛、腹瀉、粘液膿血便為主要臨床表現的腸黏膜損傷、缺血壞死性疾病。放射性腸炎早期腸道吸收功能障礙,且過早進食會加重腸道負擔和導致更嚴重的腸黏膜損害,故早期腸外營養是放射性腸炎營養支持的主要手段。長期腸外營養併發症較多,除了氣胸、血管損傷、空氣栓塞等技術性併發症外,糖代謝紊亂、微量元素缺乏、脂肪酸缺乏等代謝性併發症亦不少見。同時,腸外營養本身可引起膽囊內膽泥和結石形成,肝功能損害,以及腸屏障功能減退細菌移位等併發症。故如何在保證患者足夠營養支持的基礎上,減少腸外營養併發症的發生成為近年來研究的熱點。我院通過對29例放射性腸炎患者予腸內腸外聯合營養支持治療,比較治療前後營養指標差異,取得一定進展,現報告如下:

一、資料與方法

選自2009年10月~2013年5月間我院收治放射性腸炎患者共29例,其中男性16例,女性13例。年齡36~75歲,平均年齡59.7±10.4歲。所有患者均有放射治療病史,符合放射性腸炎診斷標準,並排除急性胃腸炎、炎症性腸病、缺血缺氧性腸病、功能性腸病等其他腸道疾病。其中因結直腸癌放療者12例,腎癌、膀胱癌6例,生殖系統惡性腫瘤5例,其他腹腔、盆腔腫瘤者6例。

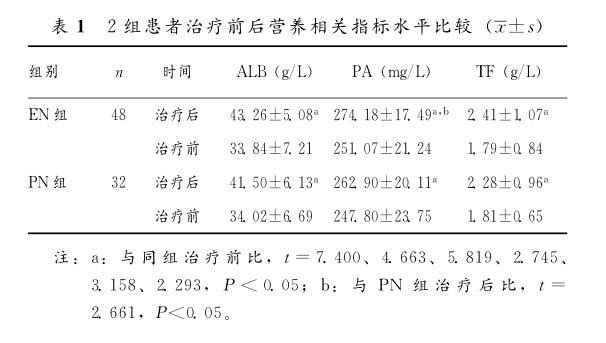

治療方法及觀察指標:所有患者在治療前行營養性指標檢測,主要指標有體重(W)、白蛋白(ALB)、上壁圍、淋巴細胞計數。49例患者在放射性腸炎對症治療的基礎上,加用腸內腸外聯合營養支持治療,治療周期為3周,分別於治療後1周、3周時複測體重(W)、白蛋白(ALB)、上壁圍、淋巴細胞計數。比較治療前、治療1周、3周時各項營養指標差異。同時監測統計腸內腸外聯合營養支持的併發症。

二、結果

治療前後營養指標差異:所有患者入院後監測營養指標,予腸內腸外聯合營養支持治療,分別於治療後1周、3周時複測體重(W)、白蛋白(ALB)、上臂圍、淋巴細胞計數,並行統計學處理。統計結果現實,治療後3周體重、白蛋白、上臂圍、淋巴細胞計數水準明顯高於治療後1周和治療前,差異顯著,具有統計學意義。

腸內腸外聯合營養支持治療併發症:所有患者予腸內腸外聯合營養支持治療共3周,觀察統計併發症發生情況,其中並發糖代謝紊亂2例,繼發腸源性感染1例,明顯少於大宗研究報導關於單純腸內或腸外營養的併發症例數。

三、討論

失去手術機會的惡性腫瘤患者,輔助放化療是積極有效的抑製腫瘤生長和緩解癥狀的治療方式。尤其是食管癌、結直腸癌、生殖系統腫瘤以及某些泌尿系統腫瘤,放射治療是值得肯定的治療手段。但由於放射線對人體正常組織有一定傷害,尤其是長療程、大劑量的腹腔、盆腔照射,易並發放射性腸炎。大樣本的調查研究發現,約8%放療患者繼發放射性腸炎。

放射性腸炎患者腸道呈瀰漫性損傷,局部可有潰瘍、出血和深層糜爛。輕者可有腸道絨毛上皮脫落,腸道黏膜非特異性炎症,以及大量滲出液流失。而重者可累及黏膜和黏膜下層,可伴有局部出血、潰爛。放射性腸炎早期進食可加重腸道負擔,進一步損害腸黏膜,破外腸道菌群微環境,進而出現菌群失調、二次感染風險。故早期應予全腸外營養支持治療。但長期腸外營養併發症較多,常見有糖代謝紊亂、營養比例失調、導管膿毒血症、肝功能損害等。另外,長期腸外營養患者腸道缺乏食物刺激,腸道黏膜保護屏障功能減退,從而造成細菌、內毒素移位,甚至導致多器官功能衰竭。

由於腸外營養併發症多,故強調及早加用腸內營養,行腸內腸外聯合營養支持治療,並逐漸過度至全腸內營養支持。可觀察腸道功能,如肛門有無排氣,聽診腸鳴音,以及腹瀉、出血有無改善等,病情平穩後可逐步向腸內營養過度。可經鼻胃管或鼻腸管行腸內營養液滴注,對於有腸瘺者,需經空腸造瘺口進補。腸內營養需由少到多、由慢到快、低濃度向高濃度逐漸過度,並根據患者自身情況個體化制定治療方案。

本研究分析對比29例放射性腸炎患者腸內腸外聯合營養支持治療前後營養指標差異,結果顯示患者腸內腸外聯合營養支持治療後營養學指標較治療前明顯改善,同時僅並發糖代謝紊亂2例,繼發腸源性感染1例。故放射性腸炎患者予腸內腸外聯合營養支持治療能有效改善其營養狀況,同時具有不良反應少等優點,值得臨床推廣。