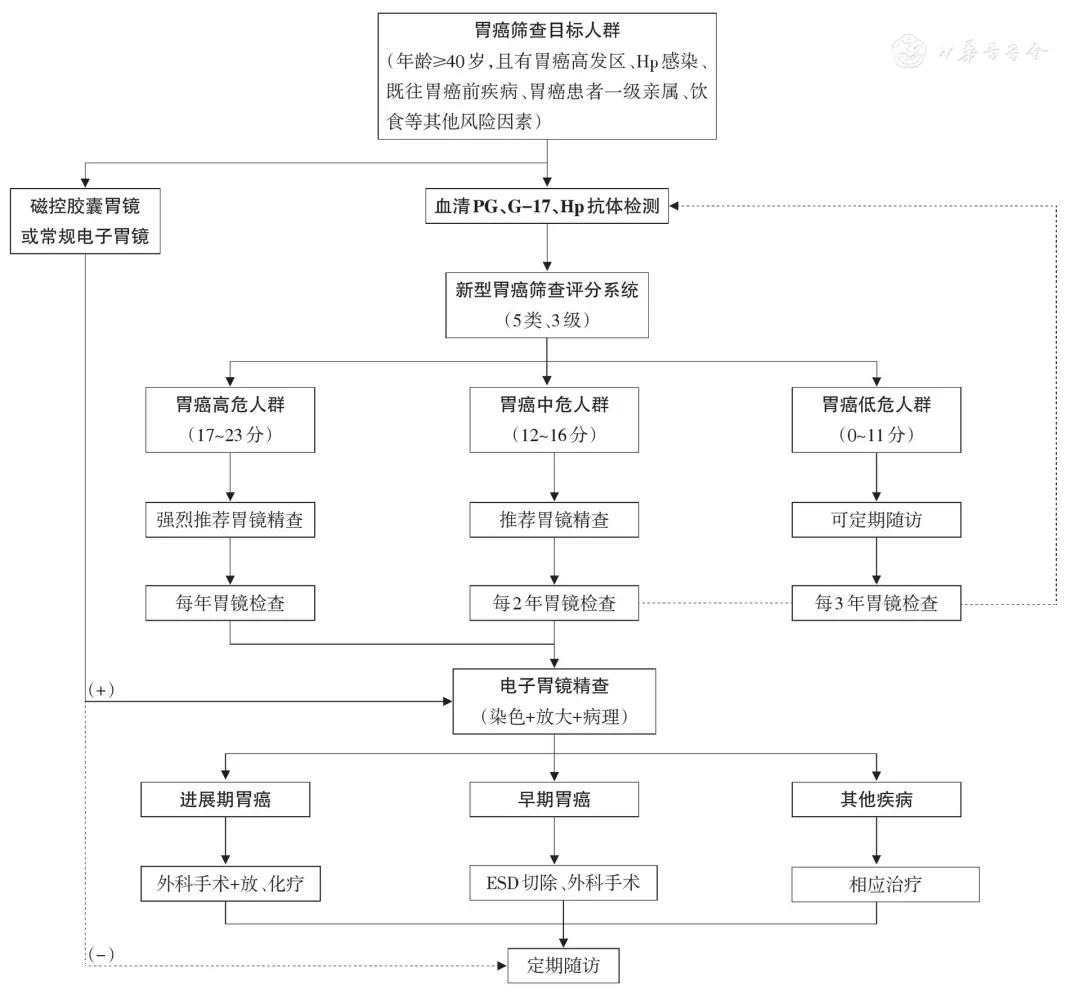

GNET的概況

在二十世紀早期,人們已經注意到神經內分泌腫瘤(NETs)由人體許多器官中的瀰漫性神經內分泌系統細胞產生。隨著診斷技術的改進,包括內鏡檢查,放射學檢查和意識提高,胃腸胰神經內分泌腫瘤(GEP-NETs)的發病率逐漸增加。在過去的40年中,GEP-NET的年齡調整發生率穩步上升,西方國家的變化大約為3~5倍,尤其是胃腸道(GI),直腸和胃神經內分泌腫瘤(GNETs)增加最多。不同國家GNET與所有GI-NET的比例從11.9%~23%不等,美國增加了近10倍;在英國男性增加了23倍,女性增加了47倍。在台灣,對癌症登記資料庫的分析顯示,胃被評為新診斷的全身NETs中第三大最常見的部位。此外,GNETs是胃息肉樣病變的前5位流行病學組織之一。如今,在沒有臨床癥狀的情況下,越來越多的GNET被內鏡檢查偶然診斷出來。因此,了解這種新發疾病的臨床表現和管理非常重要。

GNET的分類

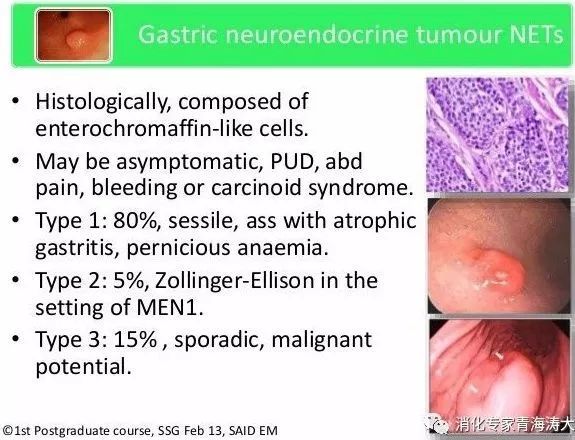

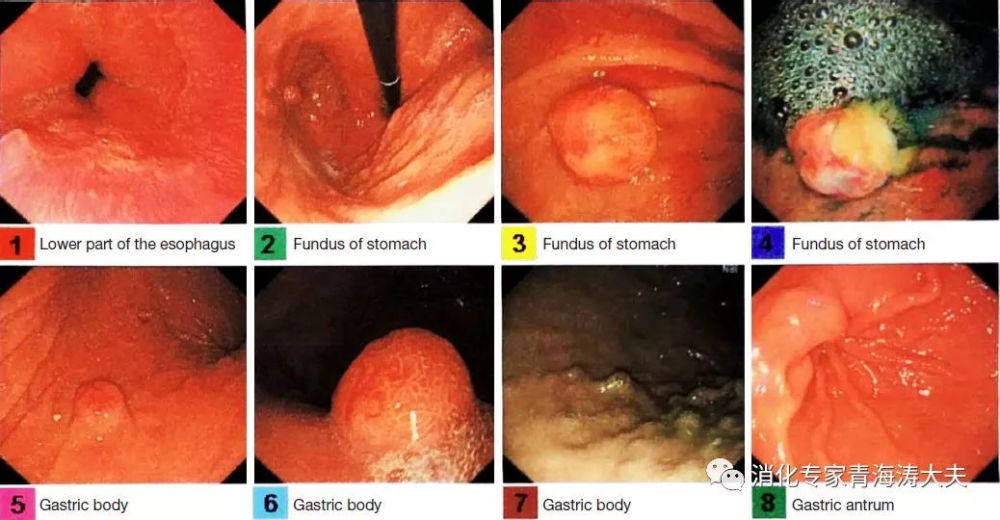

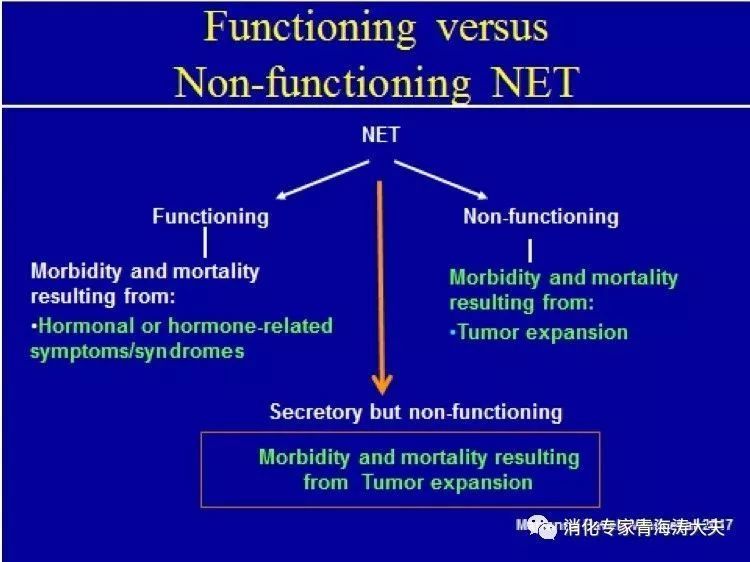

GNET分為3個亞組,臨床表現和預後不同。I型和II型GNET通常是女性優勢、多個、小尺寸(

I型是GNET的主要亞型,可能與慢性萎縮性胃炎有關/自身免疫性胃炎伴有惡性貧血,幽門螺桿菌感染和更高的胃內pH水準,而II型可能與多發性內分泌腫瘤(MEN)-I,Zollinger-Ellison綜合征(ZES)和胃內胃酸過多有關。 I型和II型預後良好,腫瘤相關死亡率低於10%。

III型GNET代表第二種常見類型,其表現為侵襲率高於50%且腫瘤相關死亡率高於25%~30%。一些人主張將III型腫瘤細分為2組(III型和IV型),其中III型GNET是散發性無功能的,IV型腫瘤是低分化的非腸嗜鉻細胞(ECL)起源的。 III型和IV型腫瘤通常是單發的,大於20mm,位於胃的任何區域,侵入任何深度的胃壁,胃泌素非依賴性和男性為主。

近期台灣地區針對胃神經內分泌腫瘤研究

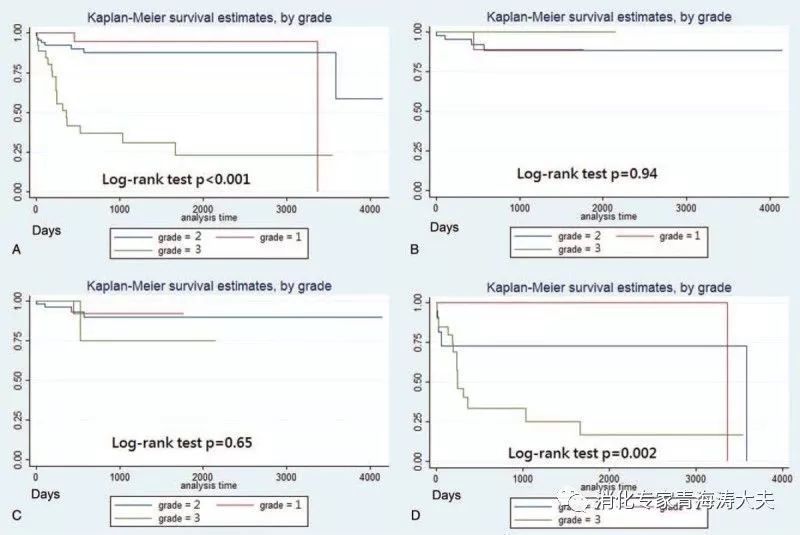

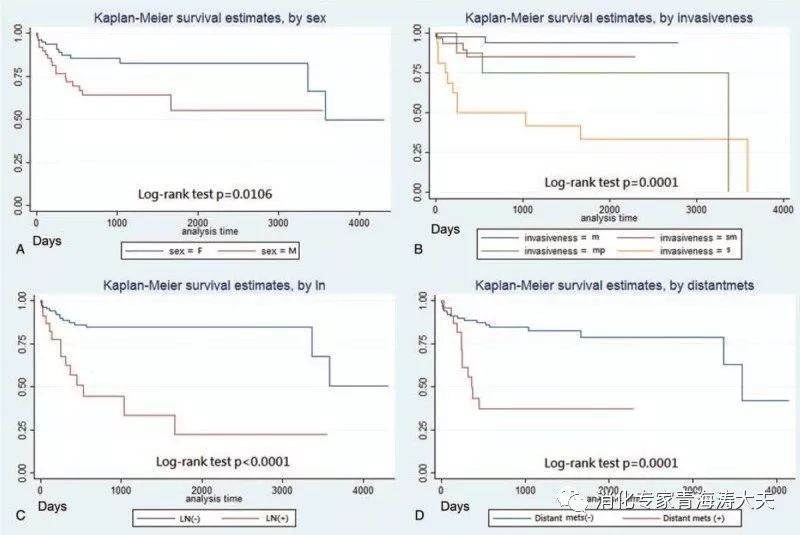

胃神經內分泌腫瘤(GNETs)是具有不同生物學特徵的異質腫瘤組。本研究旨在調查多中心登記中內鏡診斷和治療後GNET患者的臨床特徵和結果。2010年1月至2016年4月期間,在台灣從17家醫院招募了組織學證實的GNET患者。回顧性收集臨床、實驗室、放射學、內鏡、病理學數據,並記錄了治療策略、隨訪期和存活期。招募了187名(107名女性,80名男性)患者。調查GNET患者的臨床特徵和評估結果。相關文章發表在Medicine (Baltimore). 2018 Sep; 97(38): e12101,該研究提示GNET的治療策略應根據分級、大小、侵襲性和淋巴結轉移風險來決定。治療性內鏡切除對於小於20mm的G1/2病變是可行的,並且限於沒有淋巴血管侵入的黏膜/黏膜下層。

該研究的臨床資料

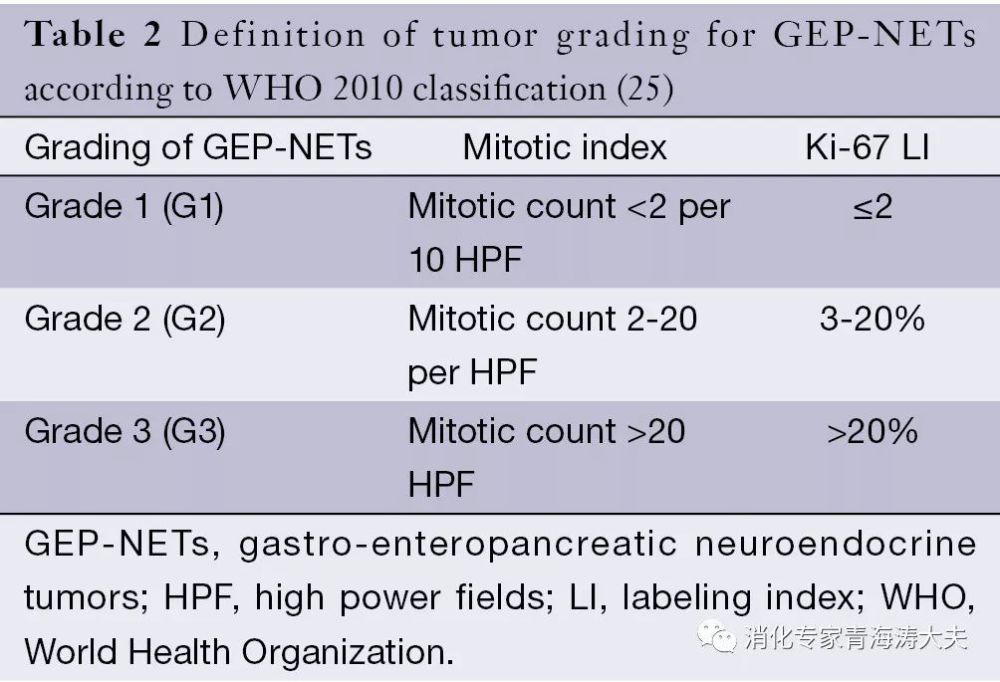

在2010年1月至2016年4月期間,從台灣的17家醫院招募了組織學確診的GNET診斷患者。填寫統一案例記錄文件的醫生回顧性地收集數據。世衛組織2010年分類系統用於分化分級。臨床分類基於以下標準:

I型GNETs是(i)沒有MEN-ZES證據;(ii)陽性抗壁細胞抗體;或者(iii)基於內窺鏡檢查或組織學的ECL細胞增生或胃萎縮的存在,或(iv)在沒有自身抗體或ECL細胞增生的證據的情況下高胃泌素血症(> 450pg / mL)的證據;

II型GNET包括存在I型多發性內分泌腫瘤(MEN-I)或ZES的;

III型患者不符合I型和II型標準。

在這項在台灣進行的回顧性多中心研究中,描述了GNET的臨床轉歸、診治方法和預後。大多數GNET屬於G1和臨床分類I型,其與女性優勢,較小尺寸,胃中的近端位置和相對最佳的結果相關。G3或III型GNET主要為男性,體型較大,可能位於遠端,預後較差。內鏡切除術,包括改良的EMR或ESD,可用於小於10mm的GNET的治癒性治療,儘管分級和G1/G2腫瘤的大小在約11和20mm之間,沒有淋巴血管侵犯並且限於黏膜和黏膜下層。G3大於20mm的腫瘤存活率最高,應考慮採取積極治療。男性、深部侵襲、淋巴結和遠處器官轉移與預後較差有關。

GNET的內鏡特徵

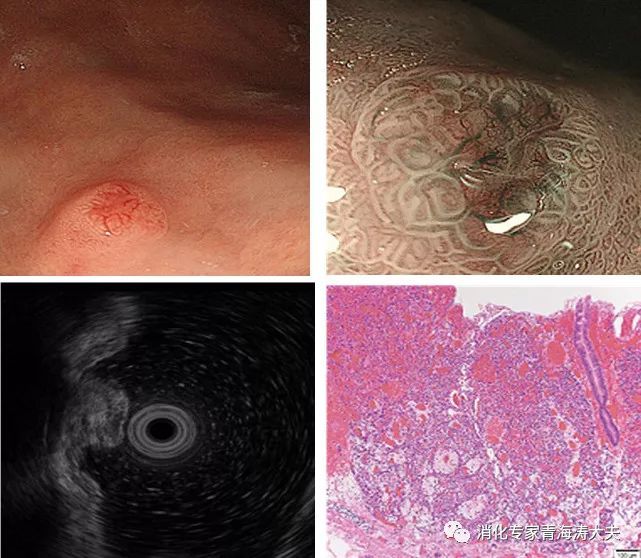

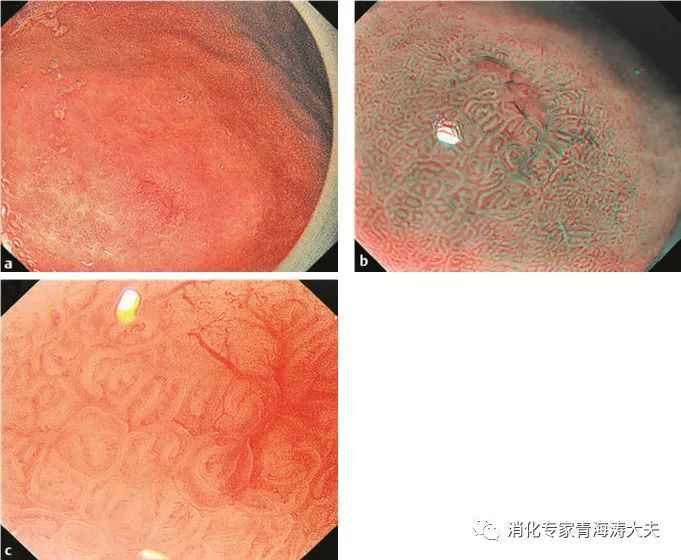

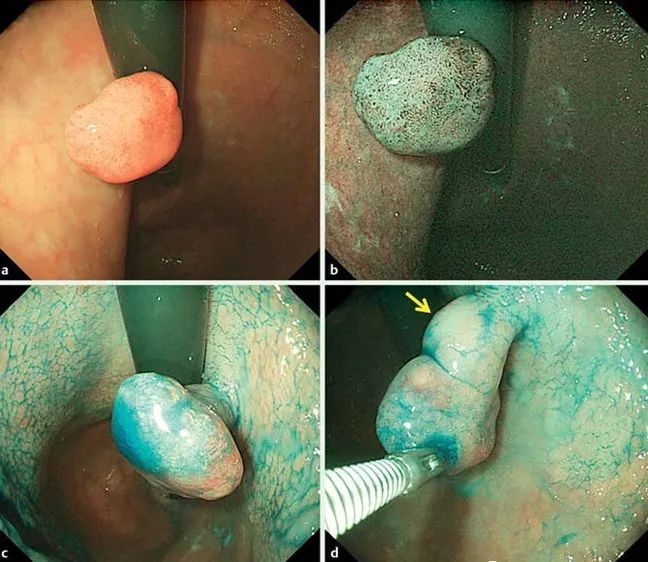

隨著內鏡檢查對許多胃腸疾病的廣泛使用,越來越多的GNET被認為是罕見疾病。根據大量國家組織病理學或內鏡檢查資料庫的研究,大約3.3%的胃息肉樣病變屬於NETs,一般人群的患病率約為0.06%。有時很難與非腫瘤性胃癌相區別。息肉雖然可以發現窄帶成像系統下的一些典型的放大內鏡特徵(中央凹陷,沒有pit,擴張的深棕色上皮下血管有螺紋樣毛細血管)。

胃神經內分泌腫瘤的內鏡特徵。

A)白光成像內窺鏡下胃網的充血表面粘膜。

B)息肉樣腫瘤中央部分褐色變色。

C)在放大內窺鏡下使用窄帶成像系統,沒有pit的中央凹陷,黑褐色上皮下血管和毛細血管螺旋形。

NET =神經內分泌腫瘤。

台灣地區GNET的臨床病理特點

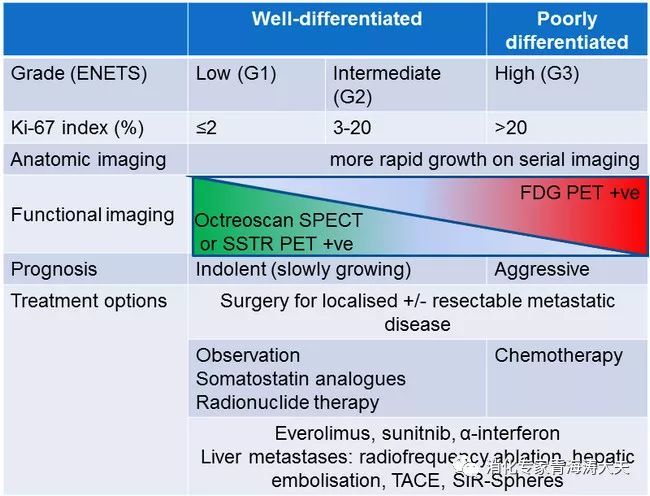

GNET可分為良好和低分化的腫瘤,並細分為繼發於過量胃泌素刺激(I型和II型,主要是分化良好的)和散發性腫瘤(III型,良好或低分化)繼發的ECL細胞增生引起的腫瘤。 一些研究提倡將III型GNET細分為2組(III型和IV型),這兩組均為胃泌素非依賴性非ECL細胞來源,其中III型腫瘤是散發性無功能,IV型腫瘤分化差或來自促腎上腺皮質激素,血清素細胞或混合內分泌-外分泌病因。然而,將III型細分為2個亞型幾乎沒有臨床意義,因為預後很差並且III型和IV型GNET的處理相似。

I型腫瘤佔GNET的約70%~80%,可能與幽門螺桿菌相關性胃炎,慢性萎縮性胃炎,自身免疫性胃炎和惡性貧血有關。I型GNET中發現更多女性優勢研究,包括台灣的研究(女性64.8%),但在日本進行的一項亞洲多中心研究顯示男性佔優勢(男性佔53.7%)。通常,I型GENT是多發性的,在胃部近端位置並且與幽門螺桿菌感染相關。但是從亞洲數據來看,日本回顧性多中心研究顯示I型GNET中單獨比例較高(53.7%),這與台灣的研究相似(72.5%),而I型GNET中幽門螺桿菌感染的陽性率高於其他類型(日本研究24.4%,台灣的35.9%)。似乎不同國家的流行病學數據不同,了解不同地區臨床表現的差異非常關鍵。在台灣的研究中還發現III型GNET更常見於男性,年齡更大,體積更大,更常見於胃部遠端位置,胃壁侵入更深,淋巴結轉移的風險高於I型和II腫瘤。在台灣的研究中,只有1例患有MEN-I的II型病例。這名患有II型GNET的年輕女性患者在整個胃部具有多個尺寸小於10mm的息肉樣腫瘤,具有分級G1,黏膜下層浸潤但無轉移。她的血清胃泌素水準為986 pg/mL,她接受了多次息肉切除術,結合生長抑素類似物治療,病情穩定。因此,I型和II型GNET比III型腫瘤具有更好的結果。

與其他組織學類型的胃息肉樣病變相比,GNETs與年齡,女性和胃萎縮的關係更為密切來自全國癌症登記處的另一份報告也發現GNET在所有胃惡性腫瘤和胃腸道中的比例NETs分別從0.3%增加到1.77%,從2.4%增加到8.7%。在來自不同國家的流行病學數據中,GNET與所有胃腸道NET的比例從大約11.9%到23%不等。在台灣,癌症登記數據顯示在人體其他器官中胃是第三位(7.4%)最常見的NET好發部位。

GNET治療方式的選擇:謹慎評估轉移風險

與傳統的癌症相比,NETs生長緩慢且惡性潛能更低。因此,保守的管理策略以及非外科手術乾預是首選。此前,歐洲神經內分泌腫瘤學會(ENETS)和國家綜合癌症網路(NCCN)指南建議對僅限於黏膜和黏膜下層的小於10mm的病灶進行簡單監測。對於大約10~20mm的局部病變NCCN指南建議進行高胃泌素血症觀察隨訪。迄今為止,沒有隨機數據比較積極的內鏡方法與更保守的策略,台灣認為具有惡性潛能的病灶不能僅通過大小和侵襲性來預測,臨床分類(是否存在高胃泌素血症)和WHO分級對治療策略的決定也至關重要。即使是III型GNETs具有較高的轉移性疾病風險,內鏡下切除術只能用於局限於黏膜下層的G1分級,小於10mm,切除標本中無淋巴血管侵犯。台灣的研究中不同大小和分級的GNETs的LN轉移率如表2.2所示。儘管分級不同,但沒有患有腫瘤小於10mm的患者有淋巴結或遠處器官轉移。在腫瘤大小在約11~20mm,LN轉移率與侵襲深度密切相關。有1例(7.7%)G1患者和1例(25.0%)G2患者,腫瘤大小在11~20mm,有LN轉移,並有固有肌層浸潤。對於大於20mm的患者,LN和遠處器官轉移率與分級嚴重程度的比例增加。因此,台灣建議內鏡切除術用於小於10mm的GNET治療,儘管分級和G1/G2腫瘤大小在11~20mm,前提是切除的標本中沒有發現淋巴血管侵犯,並且浸潤深度局限於黏膜和黏膜下層。

研究局限性

這項研究有一些局限性。首先,由於回顧性研究設計,有許多缺失的數據和診斷檢查和管理方法,特別是內鏡切除方法,沒有標準化。一些小的病變是通過內鏡活檢而不懷疑NET的組織病理學診斷,並且在監測內窺鏡檢查中無法識別一些沒有R0的病變。其次,所有的病理數據都是基於醫療記錄審查,並且沒有對每個樣本進行集中的病理學審查。然而,每個研究醫院的病理學家使用WHO2010標準進行NET診斷。最後,儘管多中心註冊,案例編號仍然很小,特別是當只有1個案例歸類為II型GNET時。此外,隨訪期很短,本研究無法揭示長期結果。

結論

總之,這項研究是台灣第一個評估GNET臨床表現、管理方法和結果的多中心研究。台灣提出了標準化的檢查和治療建議。值得大陸的臨床醫生關注。

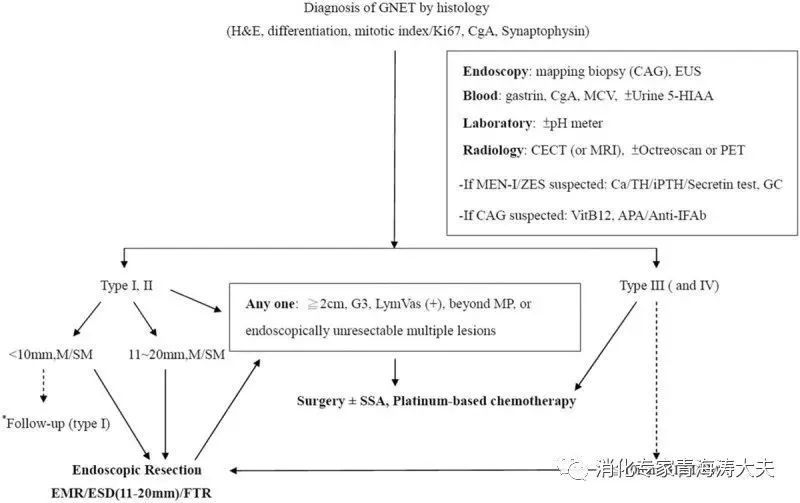

胃NET的診斷和治療策略模式圖

虛線描繪了替代治療策略。 *每6至12個月進行一次內窺鏡檢查。APA =抗壁細胞抗體,抗IFAb =抗內因子抗體,CAG =慢性萎縮性胃炎,CgA =嗜鉻粒蛋白A,CECT =對比增強計算機斷層掃描,EUS =內鏡超聲檢查,EMR =內鏡下黏膜切除,ESD =內鏡黏膜下剝離術,FTR =全層切除術,GC =遺傳諮詢,GNET =胃神經內分泌腫瘤,5-HIAA = 5-羥基吲哚乙酸,H&E =蘇木精和伊紅染色,iPTH =完整甲狀旁腺激素,LymVas =淋巴血管侵犯,M =黏膜;MCV =平均紅細胞體積,MEN-I = I型多發性內分泌腫瘤,MP =固有肌層,MRI =磁共振成像,NET =神經內分泌腫瘤,PET =正電子發射斷層掃描,SSA =生長抑素類似物,SM =黏膜下層;TH =甲狀腺激素,ZES = Zollinger-Ellison綜合征。

參考文獻

WorldJ Gastroenterol 2016 August 14; 22(30): 6817-6828

WorldJ GastrointestEndosc 2015 April 16; 7(4): 346-353

Endoscopy 2008; 40: E12–E12,

EndoscopyInternational Open 2016; 04: E1136–E1139

WorldJ GastrointestEndosc 2015 April 16; 7(4): 346-353

Medicine (Baltimore). 2018 Sep; 97(38): e12101

作者:青海濤 來源:消化專家青海濤大夫

攜手消化,天天乾貨!