元代印刷技術發展的狀況,目前存在兩種不同的說法。一種認為,元代的印刷技術不如宋代興盛,其主要論據是在歷史書中往往將宋元兩代並提,而且對元代的印刷總是一帶而過。另一種認為元代的印刷在宋代印刷興盛的基礎上,仍保持了發展的趨勢,不但印刷技術有了新的突破,而且印刷技術應用更為普遍。但大多數專家認同第二種說法。

元代書的刻印品質

印刷品質是一個時代印刷技術的反映。一般說來,元代政府的印刷品印刷品質比較好,這是因為政府印刷有雄厚的經濟基礎,使用了技藝精湛的刻印工匠,選用了品質上等的紙張和印墨,再加上專職官員的校對、名手的寫版,這為印刷出高品質的印刷品創造了條件。

民間的印刷品質往往差別較大,一般個人出資刻印的書籍,印刷品質較好,如元代嶽氏刻印的《春秋經傳集解》,字字認真,一絲不苟,寫刻、印都精。

至於元代書坊的印刷品質差別也各異,有粗製濫造者,也有精品出現,如余氏刻印的《國朝名臣事略》、平陽晦明軒張宅的刻本《增節標目音注精義次治通鑒》等,從字體書寫到刻版印刷,都是十分精美的。

元代刻版的字體

元代刻書的字體,除了多用顏體、歐體、柳體外,另有三個特點是宋代及明清時期所少見的。

一是刻書字體多用趙體字。趙體字圓潤秀麗、外柔內剛,骨架挺勁有力。元代刻書,無論官刻、私刻,其字體都是趙字風貌。如袁桷《清容居士集》等,字體頗似趙氏手筆(稱端楷趙體),神韻俱在。這種風氣一直延續到明初。

除端楷趙體外,元代創新了一種行楷趙體刻印本,最具代表性的是江西廣信書院刻印的《稼稈長短句》,其字體活潑流麗。

二是元版書中無諱字,即不避諱。元人禮製觀念比較淡薄,避諱要求不嚴,所以元刻本中幾乎見不到避諱的痕跡。

三是書中多用草體、簡體字和異體字。元代刻書的草體字多用於書籍的牌記方面,最具代表性的是大德五年王常刻印的《王荊公詩箋注》一書的牌記中。

元代簡體字和異字的使用,這種現象,官刻、私家刻書比較少見,書坊刻本較多。經史文集中較少 ,而類書、小說、戲曲書中較多。元代政府把蒙古新字作為通用國字,對漢字的書寫傳刻要求不十分嚴格,加之書坊刻書目的在於營利,力求印書周期短、出書快。所以在刻書中,筆畫繁瑣的漢字被簡化了,出現了簡化字,如“無”、“馬”、“禮”、“氣”等都與現在的漢字相同。建陽刻本《樂府新編陽春白雪》、《古今翰墨大全》、《古今源流至論》和前邊所舉《關大王單刀赴會》等書中簡體字使用更多。

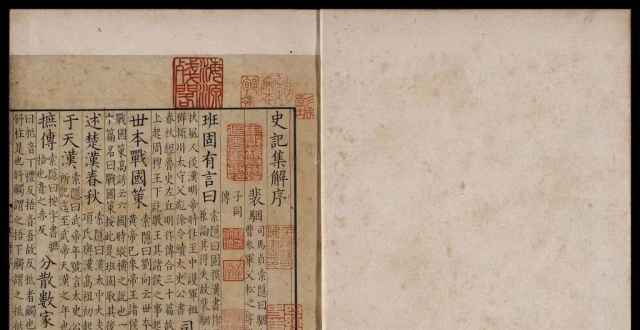

元代對宋代形成的宋體字的發展不太明顯,但也沒有後退,如如元代嶽氏刻印的《春秋經傳集解》一書中的字體既有楷體的特點也有宋體字的特點。到了至元二十六處魏天右刻的的字體,更加接近於後來出現的“宋體字”。

元代的版式及版面裝飾

各個時代的版式及版面裝飾,往往體現了該時代印刷技術發展的一個側面。

元初期刻書版式接近宋本。字大行寬,疏朗醒目,多為白口、雙邊。中期以後,發生變化, 版式行款逐漸緊密,字體縮小、變長。改左右雙邊為四周雙邊,黑口間粗黑口。目錄和文內篇名上常刻魚尾,多為雙魚尾或花魚尾。版心記卷數、字數、頁數、刻工姓名,私家刻書或坊刻本,書內多刻有牌記。例如:嶽氏荊溪家塾刻本《春秋經傳集解》半頁八行、行十七字 ,小黑口,四周雙邊,版心上記卷數、字數、頁數,下記刻工姓名。每卷末有“相台嶽氏刻荊溪家塾”雙行篆文長方形木記。

元代刻書中,還有如:皇慶元年刻本《佩韋齋文集》,半頁十一行,行十九字,小黑口,四周 雙邊,版式殊大;至正間刻本《金陵新志》,半頁九行,行十八字,大版心,細黑口,四周雙邊,版心記字數及刻工;《貞觀政要集論》半頁十行,行二十字,細黑口,左右雙邊,版心記字數、刻工姓名,版式寬大,頗具特色。

在書籍裝飾方面,變化比較大的當屬帶圖封面(又稱書名頁)的出現和創新。元朝以前的書籍都沒有封面,更沒有帶圖的封面出現。

最早出現的書名頁,當屬元至元三十一年(1294年)建安書堂刻印的《新全相三國志□□》,書名後二字殘缺,有人認為其應為“故事”二字。但有人直書“平話”二字。

現在能見到的早期帶圖書名頁,最具代表性的是元至治年間(1321-1323年)建安虞氏刻印的《武王伐紂書》、《秦並六國》、《樂毅圖齊七國春秋後集》、《呂後斬韓信前漢書續集》、《三國志》等五種平話。這五種平話書,其格式相同。以《三國志》為例,其封面題有“新全相三國志平話”兩行八個大字,中間上下花魚尾間刊有稍小一些的“至治新刊”四字,封面上半部分是橫書“建安虞氏新刊”六字,字下為“三顧茅廬圖”。除此之外,還有建陽劉君佐翠岩精舍刻印的《廣韻》封面。

元代書中插圖也有特色,反映了元代的插圖雕刻水準比宋代又有了一定的提高,如《博古圖》和元至治年間(1321-1323年)建安虞氏刻印的五種平話。

在元代的版式中,書籍的牌記也具有一定的特色,其牌記形式多為四周加單線或雙線,有的則採用各形式的圖案作牌記,如鍾式、鼎式、荷葉蓮花龕式、牌式等

元代圖書封面、尤其是帶圖封面的出現,是中國書籍裝幀形式演變中的一大進步,對書籍裝幀的進一步發展作出了重要貢獻。

元代的多色套印技術

元代印刷技術進步的另一個證例是多色套印技術的採用,現存最早的採用朱墨雙色印刷的實物是元代至正元年(公元1341年)中興路資福寺刻印的《金剛經注》。書中文字採用黑墨印刷,圖採用朱墨印刷,從圖中雙色套印的品質來看,這種技術在元代已經很成熟了,但其究竟是採用兩塊版分二次印刷還是在一塊版上分別塗上不同的顏色然後一次印刷完成,還有待於考證。

元代書籍的裝訂形式

元代書籍裝訂形式除了沿用傳統的卷軸裝、經折裝和蝴蝶裝外,其裝訂形式的最大改進是使用包背裝。卷軸裝、經折裝多為佛經所採用,一般的書籍多採用蝴蝶裝。不過社會上以包背裝盛行,蝴蝶裝仍兼而有之,偶見梵夾裝。譬如,元代刻印完成的平江府《磧砂藏》、補刊印刷的福州東禪寺、開元寺兩藏,仍採用梵夾裝式。

包背裝是元代新興起來的一種裝訂方法,該裝訂方法為:折頁時印刷的文字面向外,裝訂粘連的地方在折頁的左邊或右邊空白處,當按順序配好印頁之後,將折口撞齊,並用棉紙作撚穿入訂孔,使書芯成為整體後再裁切,最後在書背上刷上漿糊,上好書皮即成。

元代開創的包背裝,即克服了蝴蝶裝閱讀不便的缺點,又保留了蝴蝶裝書背粘連的優點,再加上用棉紙作撚穿入訂孔裝訂,增加了書的牢固程度,因而這種裝訂方式成為了元代最為流行的裝訂方式。

元代紙、墨等印刷材料的生產

中國古代,浙江、江西、湖廣、四川以及山西、河北等江南一帶和黃河流域都生產紙張。宋元以來,楮、竹為主要造紙原料。樹皮紙、竹紙產量大增。元代福建造紙原料豐富,造紙事業發達,紙張產量大,致使福建書坊多,刻本數量大,傳世較多。元代書籍比較少見麻紙刻本。其它地區也有時用福建造紙印書。福建紙質比較粗糙,有時顏色較深,呈褐色。

元代印刷材料紙、墨等的生產,既不及宋,也不及金,在一定程度上製約了印刷事業的發展。機構設定上,元代於戶部之下設有“廣源庫”,掌管香料、紙劄等物。在元大都(今北京)設有白紙坊,掌造詔旨宣敕紙劄,其名紙僅限於江南。

總之,元代對印刷技術的發展起到了一定的推動作用,其中最為重要的是王貞對印刷技術發展所做出的貢獻。

如需參與古籍相關交流,請回復【善本古籍】公眾號消息:群聊