健康人每日解成形便一次,糞便量不超過200~300g。腹瀉指排便次數增多>3 次/日),糞便量增加(>200g/d),糞質稀薄(含水量>85%)。慢性腹瀉指病程在兩個月以上的腹瀉或間歇期在2-4周內的複發性腹瀉。一般來說,本病可由急性腸炎遷延或反覆發作而來。也可繼發其他疾病所導致,從病理生理上來說,主要分為:1、滲透性腹瀉;2、分泌性腹瀉;3、滲出性腹瀉;動力性腹瀉。從疾病發生部位上來說,可以是胃腸道疾病,肝膽胰腺疾病,以及全身性疾病。從病理上來說主要為炎症、寄生蟲以及其他疾病。

慢性腹瀉的表現是什麼?1、消化道癥狀:⑴腹瀉為本病主要表現,通俗來說就是普通老百姓說的,長期拉肚子。⑵腹痛:常呈現間斷性腹部隱痛。⑶腹脹。這些癥狀遇冷、進油膩之物或遇情緒波動、或勞累後尤甚。可能伴有肛門墜脹感,解不凈感。慢性腸炎急性發作時,可見高熱、腹部絞痛、噁心嘔吐、大便急迫如水或粘凍血便。2、全身癥狀:呈慢性消耗癥狀,四肢乏力,喜溫怕冷。如在急性炎症期,除發熱外,可見脫水、酸中毒甚至休克等表現。3、體征方面:體征的定義指醫生在檢查病人時所發現的異常變化,多數患者沒有腹部體征,但部分病患可有腹部輕度壓痛、腸鳴音亢進、脫肛。

慢性腹瀉是多種原因引起的,據國內一組433例慢性腹瀉病因分析中,腸道感染性疾病佔36.7%,腸道腫瘤29.6%,原因未明20.6%,小腸吸收不良64%,非感染性炎症3.3%。臨床常見的有腸易激綜合征(IBS),慢性非特異性潰瘍性結腸炎(US)。臨床資料,主要針對病因治療和對症治療。1.藥物治療常用止瀉藥(如活性炭、氫氧化鋁凝膠、可待因等)解痙鎮痛葯(阿托品、山茛菪鹼),但應避免選擇成癮性藥物,而且要明確病因後應用。對於高電位治療儀療法應用,上海針灸經絡研究所趙琛等報導用針刺結合電位療法治療慢性腹瀉44例,其中IBS33例,US11例,針刺的穴位為足三裡、三陰交、下巨虛、陰陵泉,採用平補平瀉或用補法,再加上電位治療,隔日1次,12次為1個療程,共計2個療程。結果顯示44例中治癒21例,好轉19例,無效4例,有效率為90.90%。兩組經統計學處理有顯著性差異(x=8:58,P<005)提示IBS組的療效優於US組。經Rit分析,療效與病程之間差異有顯著性意義(P<0.05),病程越短,療效越好。

由此可以看出,針刺結合電位治療具有明顯療效的癥狀集中在腹痛、腹瀉、納呆、失眠等癥狀。而對注意力渙散、多尿、矢氣的改善不甚明顯。蔡某,男,主訴:腹痛、腹瀉3年余,每日瀉4~7次,便質溏薄夾有黏液。身疲乏力、食少腹脹、失眠多夢、心悸時作、注意力渙散影響正常工作,經多方調治無效。結腸鏡檢示:乙狀結腸多量黏液,有輕度充血水腫,無潰瘍,無息肉。X線顯示腸腔變窄。診斷為腸易激綜合征。依上法作用1個療程後,腹痛明顯好轉,大便次數減到每日2~3次。且每日第1次排便均成形,未見黏液,睡眠好轉,心悸次數減少,第2個療程後,腹痛未作,大便正常,諸症均除,隨訪5日,未複發。

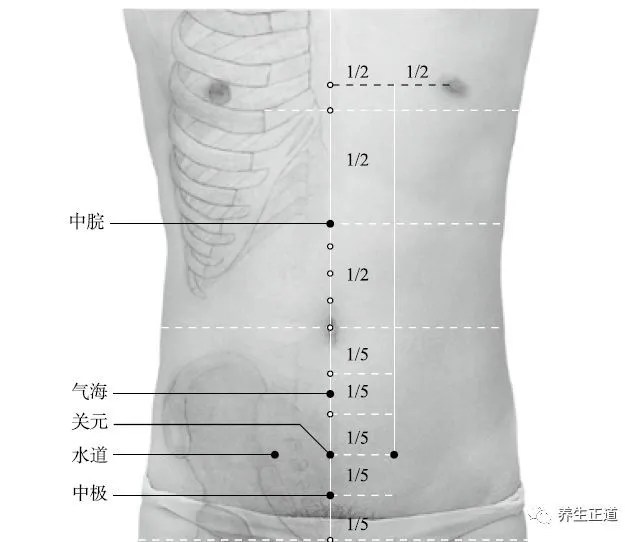

臨床中,針刺穴位選擇足三裡、三陰交、下巨虛、陰陵泉為主。足三裡:胃經之下合穴,治脾、胃、腎均有效,故名三裡,可調節胃腸道功能。下巨虛:大腸經之下合穴:合治內腑,主調腸胃、利氣、清熱。三陰交:為足三陰交會之所,可助運化,疏下焦。陰陵泉:為牌經合穴:可運中焦,化濕滯以上4穴,可起到脾胃統治,肝腎兼顧,清利腸腑之功。治療機制是在體內產生誘導電流,作用於體液細胞,尤其是對細胞膜的刺激以促進組織的新陳代謝,並通過刺激皮膚表皮的感覺器官,使神經纖維產生動作電位,並傳到大腦的丘腦下部和腦下垂體,進而對自主神經進行調節。而對穴區刺激可使穴區周圍的磁場加強,提高療效。

所以,對於慢性腹瀉的人們來講,不僅在康復和緩解上要多為上心,在飲食上應該多加註意。飲食要以低油脂、少纖維為主。避免吃一些油脂過多的食物。如果攝入脂肪過多,會加重胃腸道負擔,刺激胃液分泌。另外,油脂有滑腸作用,會使腹瀉加劇。而纖維多的食物能直接刺激腸蠕動,造成胃腸功能紊亂,分泌失調,導致腹瀉加重。要補充蛋白和熱能。慢性腹瀉病程長,常反覆發作,會影響食物消化吸收,並造成體內貯存的熱能消耗。因此,應補充足夠的高蛋白、高熱能飲食,但要採取逐漸加量的方法,如果增加過快,營養不能完全吸收,反而可能加重胃腸道負擔。慢性腹瀉患者的胃腸功能比正常人脆弱,刺激性食物會對胃腸產生嚴重影響,加重腹瀉病情,延緩恢復過程。比如生冷瓜果、冷拌萊、榨菜、醃肉、辣椒、烈酒、芥末、辣椒粉等不要吃。慢性腹瀉病人不宜吃大蒜。大蒜可以預防腸炎、慢性腹瀉等疾病,但已患腸炎、慢性腹瀉的人,再吃大蒜就並非有益了。因為腹瀉時,整個腸腔處於「過飽和」的狀態,若此時進食大蒜,大蒜中的大蒜素會刺激腸黏膜,使腸血管充血、腫大,造成更多的腸液滲入腸內,從而會加重腹瀉。