《都挺好》熱播,常年不紅的“倪大紅”難得在今年開啟霸屏模式。

這邊領銜“蘇家男團”,把一個作出天際的老父親蘇大強演得神招人煩,一有不如意立刻各種耍賴鬧情緒。

兒媳婦說給爸倒杯水緩解緩解情緒,這邊人家悠悠地來上一句:我想喝手磨咖啡。

那邊《逆流而上的你》、《老中醫》,一個心疼女兒到骨子裡的慈父,一個招搖撞騙的假神醫。

網友:倪大紅才是最後贏家。

看似不動聲色,實則換一部戲改一副面孔,半分不叫人出戲。

不信你瞅瞅他12年的這部作品,那更叫一個絕— —

《大明王朝1566》

這是一部至今都無法超越的國劇經典。

豆瓣高達9.7,位列國產劇口碑第一。

由張黎執導。

張黎何許人也,國產劇的一塊金字招牌。

目前口碑最好的兩部國產劇,除了這部《大明王朝1566》,還有一部《走向共和》,皆出自他的手筆。

編劇劉和平。

絕對不是一位高產的編劇,一部作品磨上個幾年,那是常有的事兒。

《雍正王朝》之後,9年,他拿出了這部《大明王朝1566》。

又是7年,他交出了一部《北平無戰事》,他一出手,都是大動作。

再瞅瞅該劇的演員,陳寶國,倪大紅,黃志忠,趙立新,王勁松,王慶祥,隨便拎出哪個都能單獨撐起一部正劇。

就是這麽一撥牛人打造的好劇,卻命途多舛。

原本該劇是為中央電視台量身打造的,後來被湖南衛視獨家買斷5年國內版權,成為其2007年開年大戲。

也許是這種嚴肅歷史題材不符合湖南衛視一直以來的調性,加上播出時間是在晚上十點以後的非黃金檔,最終以不到0.5%的收視率慘淡收場。

就這樣,好劇就此蒙塵十年。

一直到2017年,該劇才終於得以重見天日,上線24小時即突破400萬播放量,真正證明了好劇沒有耽誤這一說。

歷史上大名鼎鼎的皇帝有兩種。

一種因卓越功勳被稱頌為“千古一帝”,一種則在爭議和罵聲中“遺臭萬年”。

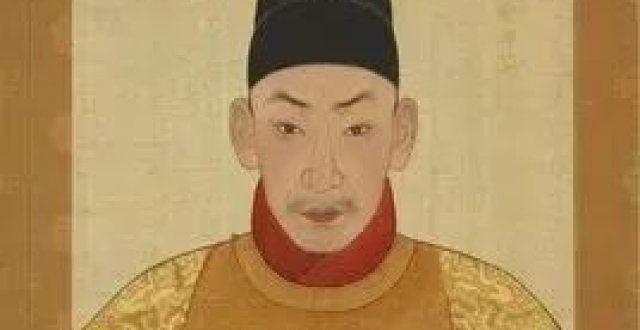

明朝的嘉靖皇帝(陳寶國飾)便是後者。

二十多年不上朝,沉迷煉丹修道、長生不老,縱容奸臣嚴嵩把持朝政二十多年,國庫空虛、貪官橫行,百姓民不聊生。

但這並不意味嘉靖皇帝是個糊塗人,相反,他的智商據說能在明朝皇帝中排進前三。

《大明王朝1566》說的,就是他在位時期的事兒。

開篇便是一樁血案。

東廠提督太監馮保拋出一個問題:今年臘月為什麽不下雪呀?

欽天監監正周雲逸答:朝廷開支無度、官府貪墨橫行、民不聊生、天怒人怨。

這不是明擺著打皇上臉嗎?

不用多說,這人活不了了。

透過這樁血案,歷史上政治最黑暗的一個時期拉開帷幕。

一個格局。

新一年的禦前財務會又要召開了,財務會歸根到底就是算账,算算過去一年有沒有結餘、超支,未來一年這錢又該怎麽花?

看看下面這陣仗,左邊一排是司禮監,右邊一排是內閣,中間那個是為首的內閣閣老嚴嵩(倪大紅飾)。

內閣有協助皇帝批答大臣奏章的票擬權,司禮監則有協助皇帝對內閣票擬批紅的權利。

兩邊權力製衡,沒有一方獨大。

任意一方團隊中的成員,也不完全是緊緊抱成一團的利益共同體,各人也都有各人的打算。

有人弄出爛攤子,有人不想傻傻背鍋。

有人逮著機會往外冒,有人趁此把冒頭的往下打壓。

只有隨利益變動的盟友,沒有隨盟友變動的利益。

一方一方,一個團體一個團體,彼此之間相互製衡、內鬥。

表面上,嘉靖皇帝沉迷修道、不怎麽上朝,國家大事兒都是內閣、司禮監商量著來,可國家的最終運轉還是被他暗地裡牢牢攥在手心。

讓權力流轉完了一圈最終還是回到自己手中,這就是嘉靖皇帝的高明之處。

倪大紅飾演的內閣閣老嚴嵩,歷史上有名的大奸臣,劇裡出場時已是80歲高齡。

令人不得不服氣的是,那年倪大紅也就是47歲的年紀,尤其他才剛演了一部大火的《喬家大院》,孫茂才的反面形象深入人心。

演他兒子小閣老嚴世蕃的演員“高育良書記”張志堅,還比他大上足足5歲。

據說這個角色,張黎導演挑演員的時候根本就沒考慮過60歲以下的演員,可當倪大紅扮好往張黎面前一站,張黎二話沒說,立刻就定了倪大紅。

他簡直把嚴嵩老態龍鍾那個勁兒吃得透透的。

坐個板凳是顫顫巍巍坐的,幹什麽都很慢,就連拍攝媒體探班,他也還是一副眯著眼、沉默不語的狀態。

不管鏡頭有沒有對準他,反正戲沒拍完,他就一日不會把嚴嵩從自己身體裡請出去。

戲裡嚴嵩話不多,情緒也沒什麽起伏,經常開著會開著會就睡著了,活像我們生活裡看到的慈祥老爺爺。

這看上去一點兒也不像個大奸臣。

可是老歸老,人家一點兒也不糊塗,那眼神滴溜溜一轉,話鋒一轉,那股子順水推舟、精於謀劃的狡猾就立刻有了。

可以說,倪大紅簡直把嚴嵩給演活了。

《大明王朝1566》並非一部嚴格依照史實拍攝的歷史劇,甚至,有一半都是虛構的,可它厲害就厲害在,就算虛構也仿佛是合情合理的。

借著周雲逸的死,禦前財務會上暴露出來的巨大虧空,一項虛擬的國策“改稻為桑”應運而生。

朝廷沒有銀子花,大臣幫著想辦法,辦法變成了國策,一層層從中央到地方往下推行,誰不想著從中撈一筆。

你撈一筆我撈一筆,層層盤剝,最後還是加諸於老百姓身上。

皇帝借著嚴嵩的口,搞出來了這個“改稻為桑”的國策。

嚴嵩集團,大閣老看似老邁裝糊塗,小閣老積極冒進下狠手,小的不太聽老的,很是有主意。

到了地方,嚴嵩一派的人也不盡然是沒心沒肝的,小事可以裝糊塗,大事原則不能破。

司禮監的勢力到了地方,也在一面想方設法完成上面的任務,一面往自己兜裡撈銀子。

等到東窗事發,哪些人該推出去背鍋,哪些人該保,又是一出戲。

可以說,從上到下,每個人都在玩權力,有的玩過了頭丟了命,有的抓住機會得以翻身。

在這場“權力的遊戲”中,每個人都擁有姓名。

尤其值得稱道的一點,這劇裡面的每一個人物,都不是臉譜化的角色形象。

比如嘉靖皇帝和嚴嵩,他能縱容嚴嵩二十多年,不是他對嚴嵩做的那些事兒渾然不知,那是他給嚴嵩為自己賣力的好處。

江山是朕的,你也是朕的,你得時刻擺正自己的位置。

你可以撈好處,但這個好處不能過,若是過了你就逾越了底線。

所以我們看到,嚴嵩搞了這麽多事情,被人人唾罵,可最後還是保了自己一條命。

皇帝不能殺他,如果殺了他,便不會再有一條狗肯為自己死心塌地賣命。

嘉靖皇帝要好處又不想背罵名,嚴嵩就成了這個敬職敬業的背鍋俠。

再比如馮保。

一上來頭兩集就因冒頭踩了雷區,擱在一般的劇裡,他肯定完了。

可是,置之死地而後生。

他被乾爹派到了皇儲裕王那裡當差,剛逼死了對方的一員大將,又跑到對方陣營,這不是往死路上撞嗎?

然而人家夾住尾巴做人,早早地討好了小世子的心,令裕王一派對他改觀,再次抓住了權力。

說起來,海瑞和嚴嵩才是這場大戲的主角,可編劇在展現這場大時局中,沒有忽略其他的人物。

每個擁有姓名的角色,都是鮮活的。

一個又一個集結在一起,共同融匯成了一副生動的圖卷,每一處細節都值得咂摸回味,每一個人都身在局裡。

你說,這能不是一出好戲嗎?

然而,這麽一出好戲,在2007年首播,至今已過了12年。

12年間,的的確確沒有一部劇超越它,這是它當之無愧的價值,它應該紅,應該火。

可這也是悲哀的地方。

據不完全統計,2019年待播市場的翻拍劇數目將達到90部。

就算知道翻拍90%的下場是被罵,依然擋不住這勢頭,因為“拿一個成功作品去翻拍,哪怕是被罵也比毫無聲響要好,被罵說明還有人看。”

應了網友@白小茉在《大明王朝1566》的一句評論:中國電視劇不行,缺的並不是好演員,缺的是好編劇和導演。

單憑這一點,我真心希望這部第一可以被超越。

因為,國產劇需要一個更加光明的春天。